以上都是從1到100的創新,在我們看到巨大成就的同時,也要看到未來的問題,美國一旦突破從0到1的原始科技創新,就有可能對我們形成降維打擊。當年日本在微電子領域力壓美國一頭,美國卻在資訊高速公路也就是後來的網際網路上換道超車,打得日本至今都沒有緩過氣來。

今天中美面臨同樣的科技競爭,當中國來到産業鏈高端,突然發現逛技術超市買買買不靈了,有些擺上貨架的尖端技術就是不賣給中國人,華為與央企多次海外收購都因國家安全理由喊停,有些技術乾脆就沒有擺上貨架,想買都找不著地方。

要徹底解決技術“卡脖子”的問題,突破科技上升路線的天花板,我們只有培養出來大量自己的科學家來實現從0到1的原始科技創新,除此之外,別無捷徑。

〔4〕科學是種文化

什麼樣的基礎教育才能培養出來大批優秀科學家?

在醋醋看來,基礎教育不能光是學校教育,還得有社會教育,在全社會形成科學探索研究的風氣,讓仰望星空不再獨立特行,而是人人樂見的時尚潮流。

多年前馬化騰報考大學填志願,在心愛的天文學上猶豫再三,最終選擇了電腦專業,留下一句遺憾“畢竟天文太遙遠了”。

這個遙遠不是指光年之外的宇宙空間,而是近在咫尺的擇業空間與社會認同。

在我國把科學挂得太高了,從事科學探索研究,不做到學術機構的頂級位置,不僅職業發展堪憂,也很難獲得周圍的理解與尊重,會被認為不食人間煙火不務正業。物質精神上都得不到保障,很多仰望星空的人只好將科學悄悄藏在心裏,與社會和光同塵。

這就形成一個惡性迴圈,進入科學的門檻太高以致從業者基數過低,導致基礎科學研究難有突破,又給人造成中國人不適合搞原創科技創新的印象,投入這個領域是瞎子點燈白費蠟。

其實陽春白雪存在的基礎是下裏巴人,唐朝詩歌之所以能出現李白杜甫的高峰,不是因為詩歌高不可攀,而是販夫走卒人人都寫詩,詩從口出不會被看成是神經病,最多被人鄙視打油詩。

寫于第一次工業革命時期《基督山伯爵》是法國的“武俠小説”,主角蒙冤入獄,機緣巧合得到絕世高人的傳承,出來後大殺四方報恩復仇,靠的不是九陰真經而是數學物理化學知識,科學已經融入了當時歐洲的通俗文化。

這才是真正的“學好數理化,走遍天下都不怕”,在華為俄羅斯數學演算法研究所,也有一個“基督山伯爵”。

任正非曾經提到一個小夥子,不談戀愛,只做數學,在所裏天天玩電腦,大家都搞不懂他在幹什麼,但是華為也沒問他。他就這麼幹了很多年,一下把從 2G 到 3G 的制式標準演算法給打通了。

憑藉這個演算法,華為在2008年技術一下子就超過了愛立信,拿下了沃達豐的大單,然後迅速橫掃歐洲,乃至征服世界,從通訊設備市場排名第四上升到了第一。

迄今為止,這個小夥子還是個神秘人物,只知道他研究出來的這個演算法叫SingleRAN,據説華為5G突破也有他的功勞。

華為這個活生生的例子錶明,看似無用的基礎科學爆發出來的大用,會超越所有人的想像力,沒有對基礎科研的長期投入與寬容是辦不到的。

這需要以做文化的心態做科學,也只有觸及到科學內在的文化之美,才能長期耐得住寂寞鑽研,否則就算抱著放長線釣大魚的想法,也遲早繃不住。

因為從科學無用到大用所需的時間,可能是一代人甚至幾百年,甚至可能就真的一直無用,費馬大定理是用350年證明的,它並沒有對法國經濟起多大貢獻。

"我們應從一個很長的時間軸來看科學家講的話,不能計較所有內容是否都具有現實性意義”。任正非説。

抱著功利的心態親近科學,遲早會回到功利的心態遠離科學。

只有將科學置於超越功利的文化氛圍中,方能廣泛長久地發展。科學技術不光是第一生産力,也是一種文化。

〔5〕一起追光

如何把科學做成一種文化?

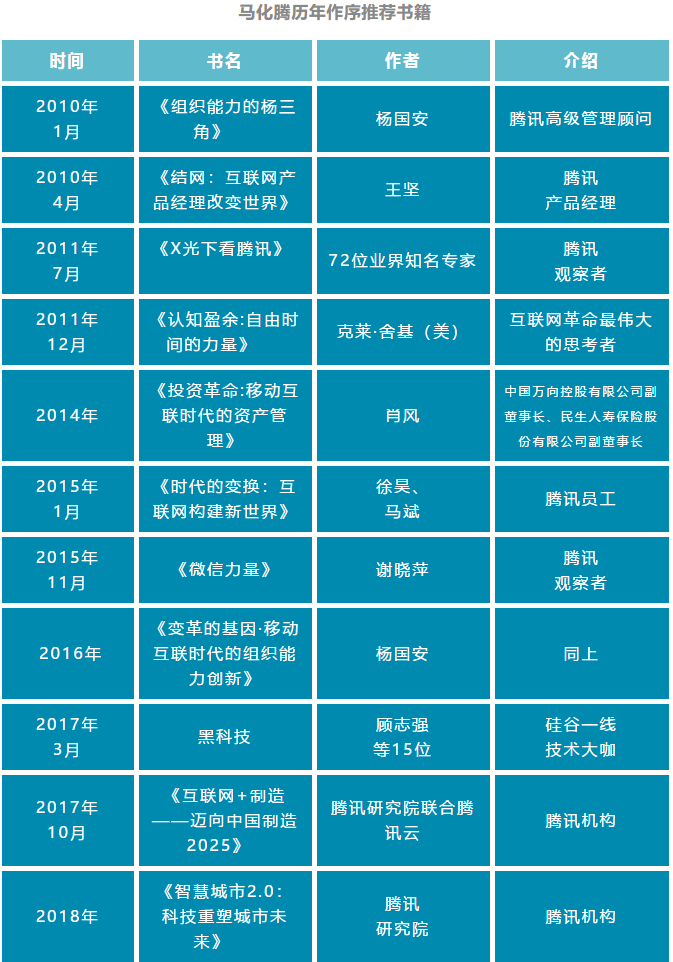

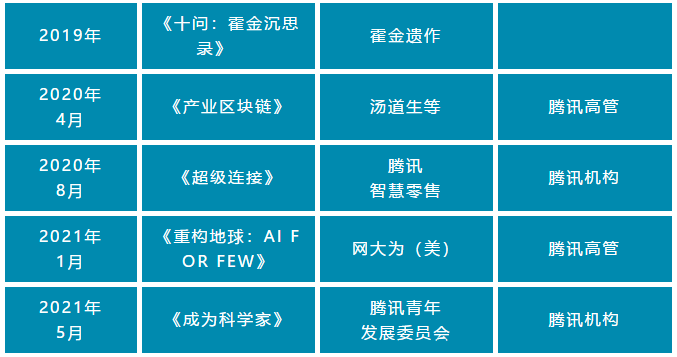

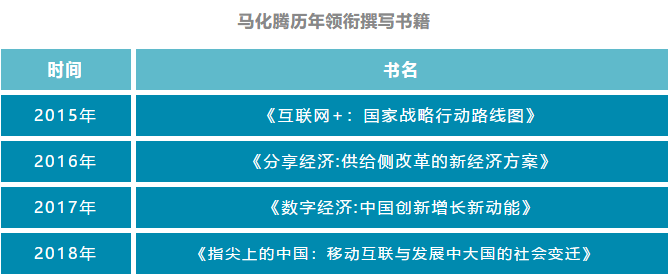

貢海星徜徉在玉龍雪山的星空下,鑽進一個人的天文臺問天。馬化騰玩得更大,他推動騰訊搭建了一個龐大的科學活動平臺,將科學家與大眾相連。

圖片來源於百度

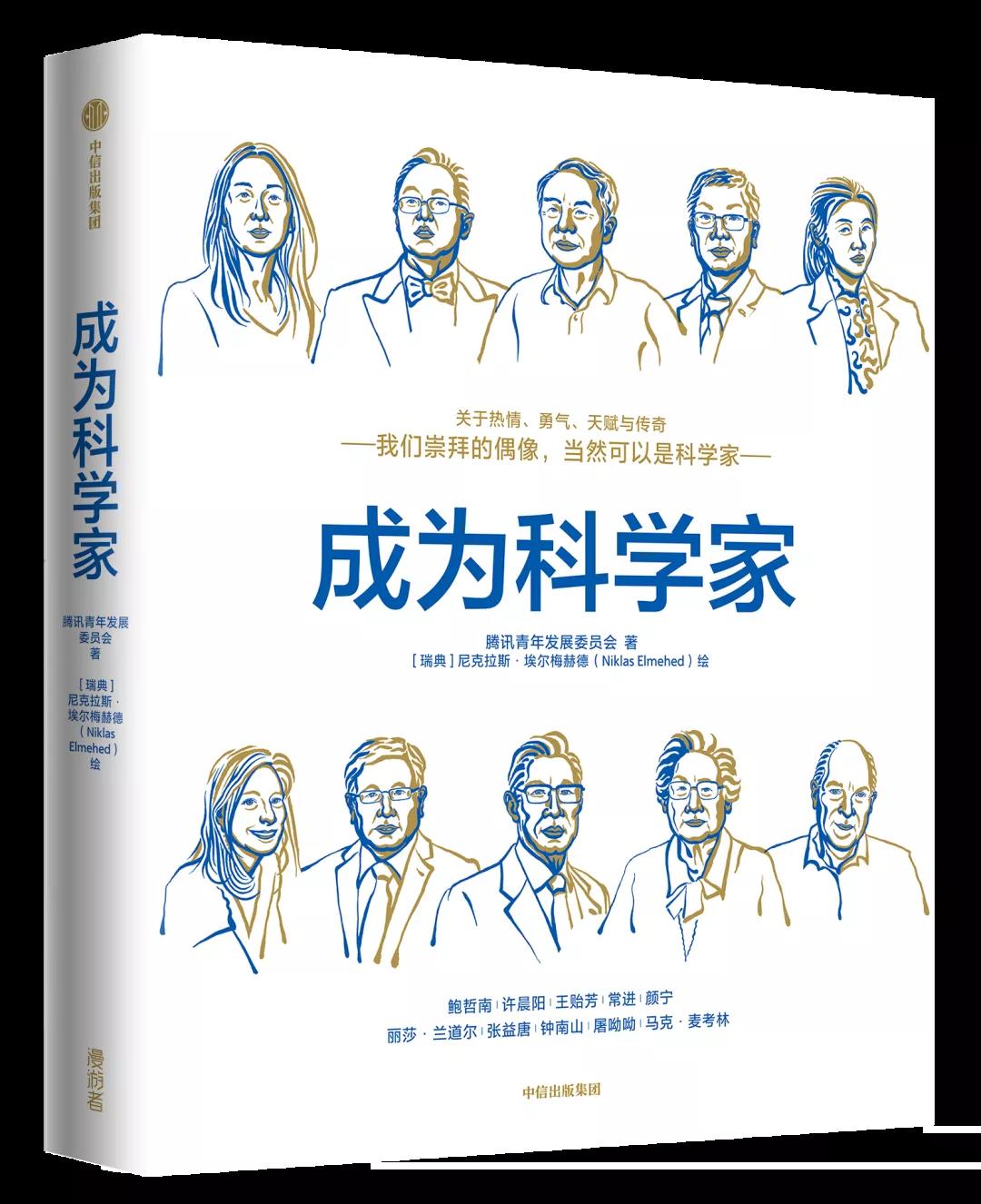

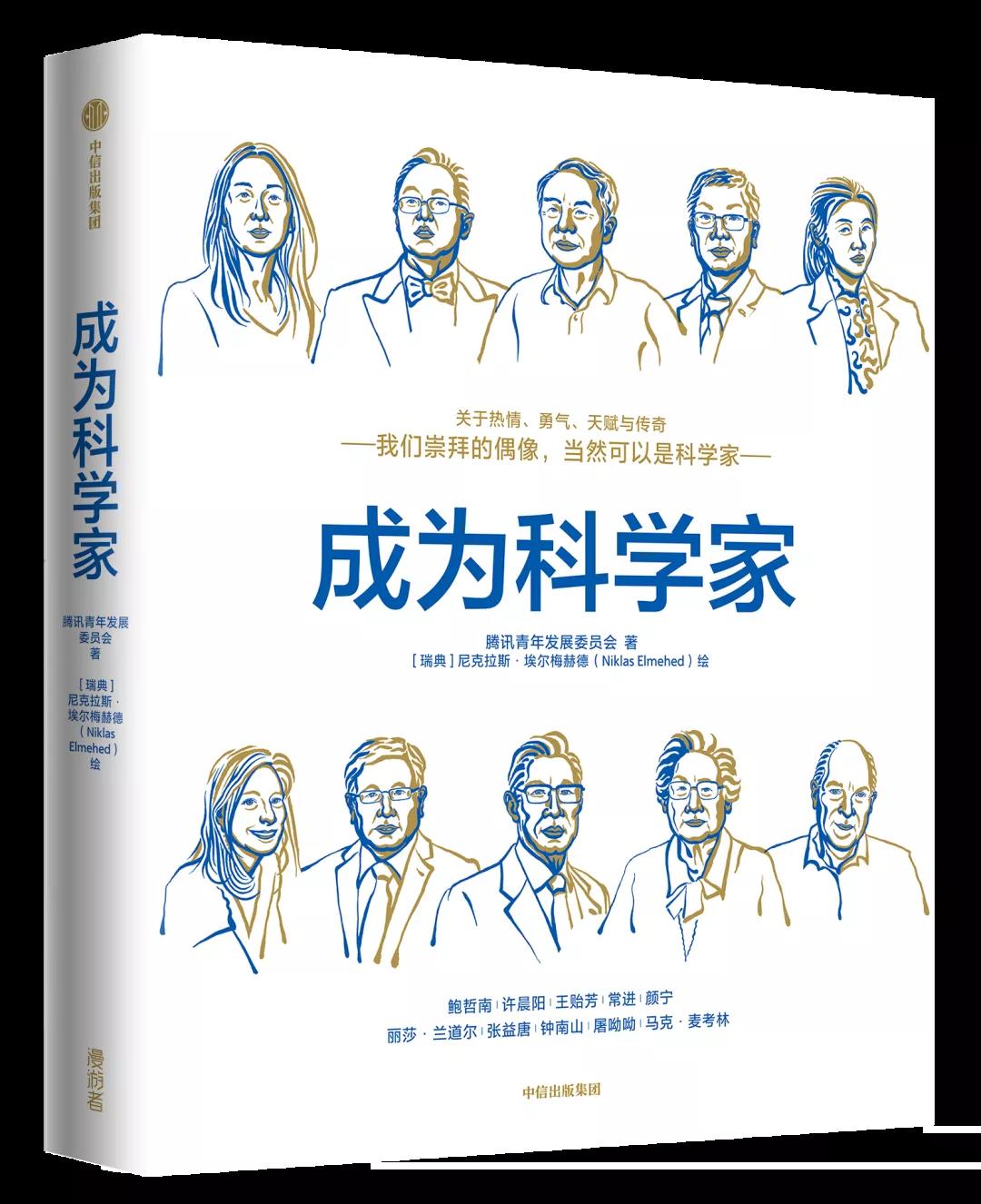

圖片來源於百度《成為科學家》新書發佈是騰訊科學活動的一部分,騰訊將“騰訊青少年科學小會”“騰訊荷風藝術行動音樂會”進行再整合全面升級推出“騰訊青少周”。

79歲中國科學院院士王志珍、中國量子計算原型機“九章”團隊帶頭人之一陸朝陽、新冠疫苗科學家張林琦、天問一號首席科學家潘永信等多位大咖科學家參加活動。騰訊還邀請了100位科學家和科技工作者為青少年打CALL,他們每人為中國青少年送上一句寄語,鼓勵引導青少年們愛上科學,以科學探索為己任。

截至目前,騰訊成形了兩大科學活動平臺,一是騰訊青少周,二是騰訊科學周——由WE大會與ME大會、科學探索獎等活動打包升級而成。

這兩大活動科學內涵一致,騰訊青少周重點面向青少年,力圖以青少年喜歡的形式和活動將科學與藝術變成一種新時尚。

本屆騰訊青少周的主題正是“一起追光”,向普通公眾展現“科學的世界”與“世界的科學”,讓科學家走到聚光燈下,成為公眾特別是孩子們眼中的“明星”,讓更多人受到科學精神的感召。

文化始於潮流,潮流始於傳播,由在青少年中具有巨大影響力的騰訊來傳播科學精神,最合適不過。

其實早在2013年首屆WE大會,馬化騰的開場白中就錨定了這樣的目標:在這裡,我們放下商業上的思慮,只關注科學,用科學滿足我們對這個世界的好奇與渴望。

這以後,騰訊的發展路線就逐漸增加了科學的色彩。2017年,馬化騰將騰訊未來戰略總結為“科技+文化”;2019年,“用戶為本、科技向善”被確立為騰訊新的使命願景;2021年, “可持續社會價值創新”被納入騰訊核心戰略,基礎科學成為首期重點探索領域。

這不是一條冷冰冰的技術路線,而是在科技中加入了人文關懷。科技向善,是以人文精神遏制技術之惡,以科學精神發揚技術之善。

除了活動,馬化騰還在2016年參與捐助“未來科學大獎”的“數學與電腦科學獎”,繼而又在2018年聯合饒毅,攜手楊振寧、毛淑德、何華武等科學家共同發起設立“科學探索獎”,騰訊基金會首期投入10億元每年獎勵50名青年科學家,2020年最年輕獲獎人僅30歲。

無論是獎勵,還是不斷升級推出科學周和青少周,騰訊發力科學的背後都有一條共同的思路,那就是:讓科學家成為明星,愛科學從娃娃抓起。

只有把一個事情變成聚光燈的焦點,變成青少年們心中的時尚潮流,才是它進入到社會文化的第一步。

因此,騰訊邀請科學家們站上眾人矚目的舞臺,讓他們在直播間出現,為他們打造傳記《成為科學家》,一切動作,都在利用騰訊社交平臺在青少年中的優勢,讓孩子們能夠多多地接觸科學家、了解科學家,進而被他們所影響,埋下一顆顆種子。

接下來的第二步,醋醋認為當以科學之美澆灌這些種子,引發他們無盡的好奇心。科學是內裏孕育著美的事物,一種超凡脫俗的美,但是對於大多數人來説,科學之美掩蓋在艱深的科學知識之下,讓人望而卻步,需要高品質的科普才能向大眾展現科學之美,比如像曹天元寫的《量子力學史話》這樣的科普書籍。

還有高品質的科幻,也能呈現出極致的科學之美,一本《三體》讓無數飲食男女仰望星空,但中國不能只有一個劉慈欣。

在科學之美的澆灌下,這些種子就會破土而出發芽生根,長成繁茂的森林,那時科學將是人們的日常話題,當問及小鮮肉今天追什麼星的時候,他會扔過來一句回答:

貴州天眼又發現了一顆係外行星,像極了地球,要不要晚上來我房間聊聊?(羅提)

附: