1945年7月26日波茨坦會議上,敦促日本法西斯投降的《波茨坦公告》發表。蘇聯同年8月8日正式加入。主要內容:1.盟國對日作戰直到它停止抵抗為止,日本政府應立即宣佈無條件投降;2.《開羅宣言》的條件必須實施,日本的主權必將限于本州、北海道、九州、四國及盟國所決定的其他小島之內;3.日本軍隊要完成解除武裝,日本軍國主義必須永久剷除;4.日本戰犯將交付審判,阻止日本人民民主的所有障礙必須消除;5.不準日本保有可供重新武裝的工業等。

【1943年11月2日-12月20日】常德會戰

1943年11月初,侵華日軍向常德地區發動攻勢。日軍第11軍糾集5個師團及偽軍共10萬餘人,出動飛機130余架,在橫山勇司令官指揮下,向中國軍隊發起進攻。中國守軍集中16個軍43個師21萬人,飛機100余架,在常德城及週邊地區與敵接戰。日軍動用飛機大炮對常德守軍實施猛烈轟炸,並施放毒氣彈、燃燒彈,又發起無數次的白刃衝鋒。面對日軍的瘋狂進攻,守城官兵拼死抵抗,與敵苦戰16晝夜,全師官兵9000余人生還者不足百人。12月3日,常德失守。

【1941年12月23日】中國組建遠征軍支援盟軍

1941年12月23日,中英兩國簽署《中英共同防禦滇緬路協定》,中英軍事同盟遂告成立。1942年2月25日,中國遠征軍開始進入緬甸,協同英、緬軍對日作戰。從中國遠征軍入緬算起,中緬印大戰歷時3年零3個月。二戰結束後,根據官方數字,中國方面在中緬印戰場上先後投入兵力達40萬人(不包括相同數量的支前民工),累計傷亡接近20萬人。中國遠征軍用鮮血和生命書寫了抗日戰爭史上悲壯的一筆。

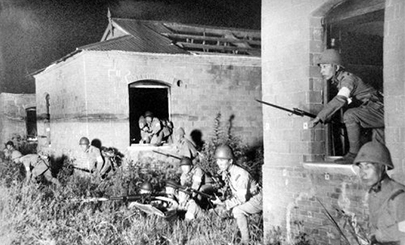

【1940年8月20日-12月15日】敵後戰場“百團大戰”

1940年8月20日夜,晉察冀軍區、第129、第120師在八路軍總部統一指揮下,發動了以破襲正太鐵路(石家莊至太原)為重點的戰役。戰役發起第3天,參戰部隊已達105個團,故稱“百團大戰”。百團大戰歷時5個多月。從8月20日至12月5日的3個半月中,八路軍共進行大小戰鬥1824次,共計斃、傷、俘和投誠日偽軍達46480人。百團大戰是抗日戰爭相持階段八路軍在華北地區發動的一次規模最大、持續時間最長的戰役。

【1945年9月2日】日本簽署投降書

9月2日,參加對日作戰的同盟國代表接受日本投降簽字儀式在停泊于日本東京灣的美軍戰列艦“密蘇裏”號上舉行。9時4分,日本外相重光葵代表天皇和日本政府、參謀總長梅津美治郎代表日本帝國大本營在投降書上簽字。9時8分,麥克阿瑟以盟國最高司令官的身份簽字,接受日本投降,然後是接受投降的中、美、英、蘇等9個盟國代表分別代表本國依次簽字。簽字結束後,數千架美式飛機越過“密蘇裏”號軍艦上空,慶祝這個具有偉大歷史意義的時刻。

【1945年8月15日】日本無條件投降

在中國軍民的猛烈反攻和蘇、美的重大打擊下,日軍迅速土崩瓦解。1945年8月9日,日本政府最後決定接受《波茨坦公告》。8月10日,日本外務省通過中立國瑞士、瑞典政府,將日本接受《波茨坦公告》照會轉交中、美、英、蘇四國政府。8月14日,日本政府正式照會中、美、英、蘇四國政府,表示接受《波茨坦公告》。8月15日中午,日本天皇以廣播《終戰詔書》的形式,向公眾宣佈無條件投降。

【1938年6月11日-10月27日】武漢會戰:轉入戰略相持階段

武漢會戰從日軍攻佔安慶開始到武漢失守為止,歷時4個半月。中國軍隊動員了129個師、30余艘艦艇、約200多架飛機、近100萬人參戰;日軍共14個師團、120余艘艦艇、300 余架飛機,計25萬人參戰。最終武漢淪陷,日軍傷亡在4萬以上,中國軍隊傷亡20萬人。這次會戰雖以放棄武漢告終,但使日軍力量受到很大消耗,而後無力進行大規模的戰略進攻。以武漢會戰結束為標誌,中國抗日戰爭開始進入戰略相持階段。

【1937年10月13日-11月2日】忻口戰役

忻口戰役是抗日戰爭初期中國軍隊在晉北抗擊日本侵略軍的一次大規模的戰役。歷時二十一天。參加作戰的部隊有閻錫山的晉綏軍、國民黨的中央軍和中國共産黨領導的八路軍(又稱第十八集團軍)。這次戰役是由第二戰區(司令長官閻錫山,朱德、衛立煌、黃紹竑副之)指揮實施的太原會戰的中心戰役。該戰役創殲敵逾萬的紀錄,是國共兩黨團結合作、在軍事上相互配合的一次成功範例。

【1937年9月25日】平型關戰役:抗戰首勝

1937年9月中旬,沿平綏路西進的侵華日軍佔領大同後,分兵兩路向雁門關、平型關一線進攻,企圖進逼太原。為了配合友軍作戰,阻擋日軍的攻勢,9月25日,八路軍第115師在師長林彪、副師長聶榮臻指揮下,于平型關伏擊日軍,擊斃日軍1000余人,擊毀其全部輜重車輛,打破了日軍不可戰勝的神話,取得了全國抗戰開始以來中國軍隊的第一個大勝利。

【1937年8月22日-25日】中共洛川會議:開闢敵後戰場

8月22日—25日 中共中央在陜北洛川召開政治局擴大會議。會議決定成立中共中央革命軍事委員會,毛澤東任主席;作出了《關於目前形勢與黨的任務的決定》,制定了《抗日救國十大綱領》。會議指出爭取抗戰勝利的關鍵是實行全面的全民族的抗戰路線和艱苦的持久戰。會議要求我黨我軍應站在抗戰的最前列,堅持抗日戰爭中的無産階級領導權,成為全國抗戰的核心。

【1937年8月13日-11月12日】淞滬會戰

1937年8月9日,駐滬日海軍陸戰隊官兵兩人,驅車闖入虹橋機場進行武裝挑釁,當即被中國守軍擊斃。8月13日,日軍以此為藉口,大舉進攻上海。淞滬會戰期間,日本侵略軍共約28萬人,動用軍艦30余艘,飛機500余架,坦克300余輛,大舉進犯上海。中國軍隊先後調集70余個師,艦艇約40艘,飛機250架,投入戰鬥。同年11月12日,上海市區陷落。

【1940年5月1日-6月18日】棗宜會戰:張自忠殉國

棗宜會戰歷時一個半月。侵華日軍集結20萬人的兵力,以華中派遣軍第11軍為主力,發動棗宜會戰。中國第五戰區調集6個集團軍共38萬人的兵力,對日軍進行防禦作戰。由於部隊缺乏重武器裝備,各部隊之間相互策應與協同作戰不力,部隊通信聯絡失密,加之軍事統帥機關對日軍戰略企圖判斷失誤,中國軍隊在會戰中遭受重大損失。張自忠將軍在日軍的包圍夾攻中身中7彈,16日在南瓜店壯烈殉國。

【1937年7月7日】“七七事變”中華民族全面抗戰

7月7日夜,盧溝橋的日本駐軍在未通知中國地方當局的情況下,徑自在中國駐軍陣地附近舉行所謂軍事演習,並詭稱有一名日軍士兵失蹤,要求進入北平西南的宛平縣城(今盧溝橋鎮)搜查,被中國駐軍嚴詞拒絕,日軍隨即向宛平城和盧溝橋發動進攻。中國駐軍第29軍37師219團奮起還擊,進行了頑強的抵抗。

七七事變是日本帝國主義為實現它鯨吞中國的野心而蓄意製造出來的,是它全面侵華的開始。全面侵華,在中國建立殖民統治,是日本帝國主義長期推行的方針。

【1938年3月14日-4月15日】臺兒莊戰役

日軍于1937年12月相繼佔領南京、濟南後,為打通津浦線,連接南北戰場,決定從南北兩端夾擊徐州,魯南軍事要地臺兒莊成為日軍的首爭之地。在歷時半個月的激戰中,中國軍隊付出了巨大犧牲,參戰部隊4.6萬人,傷亡失蹤7500人。在中國軍隊的英勇抗擊下,取得了殲滅日軍1萬餘人的巨大勝利。此次戰役沉重地打擊了日本侵略者的兇焰,鼓舞了全國軍民堅持抗戰的鬥志。

【1935年12月17日】瓦窯堡會議:抗日民族統一戰線

1935年12月17日至25日,中共中央在陜北瓦窯堡召開了政治局擴大會議,即“瓦窯堡會議”。會議主要分析了華北事變後國內階級關係的新變化,討論了關於建立抗日民族統一戰線、建立抗日聯軍和國防政府等問題,批判了黨內長期存在著的那種認為不可能爭取民族資産階級與中國工人、農民聯合抗日的“左”傾關門主義的觀點,決定了建立抗日民族統一戰線的策略。

【1938年2月3日-5月19日】徐州會戰

1938年初,日軍為了打通津浦鐵路,連接華北與華中戰場,擴大侵略,採取南北對進的方針,夾擊徐州。中國軍隊同日本侵略軍在以徐州為中心的津浦路南北廣闊地域內,展開了一場大規模的會戰,史稱“徐州會戰”。會戰期間,雙方均投入數十萬兵力。徐州會戰是抗戰爆發之後規模最大、兵力最多、傷亡最慘重的一次會戰,日軍雖然打通了津浦線,但妄圖打擊中國軍隊主力的目標卻未能達成。

【1936年12月12日】西安事變:逼蔣抗日

1936年12月,國民黨愛國將領張學良和楊虎城將軍率部發動的西安事變。12月12日淩晨,東北軍和第十七路軍協同行動,扣留了蔣介石,並囚禁了陳誠、衛立煌等國民黨軍政大員,隨即通電全國,提出改組南京政府、停止一切內戰等八項抗日主張。25日下午,張學良決定釋放蔣介石,並親自陪同蔣介石乘飛機離開西安回南京。西安事變的和平解決是各種社會政治因素合力作用的結果。從此,十年內戰的局面基本結束,國內和平初步實現,為國共兩黨實現第二次合作創造了條件,成為時局轉變的樞紐。

【1935年8月1日】《八一宣言》呼籲聯合抗日

1935年8月1日,中共駐共産國際代表團起草了《為抗日救國告全體同胞書》(即《八一宣言》),10月1日正式以中華蘇維埃中央政府和中共中央的名義公開發表。這個宣言是根據共産國際第七次代表大會關於建立反法西斯人民統一戰線的精神提出的。宣言呼籲各黨派各軍隊和各界同胞停止內戰,集中力量一致抗日,並建議組成統一的國防政府和在國防政府領導下的抗日聯軍。

【1931年9月18日】“九一八”事變:日本侵華

1931年9月18日晚,盤踞在中國東北的日本關東軍按照精心策劃的陰謀,由鐵道“守備隊”炸毀瀋陽柳條湖附近的南滿鐵路路軌,並嫁禍于中國軍隊。這就是所謂的“柳條湖事件”。日軍以此為藉口,突然向駐守在瀋陽北大營的中國軍隊發動進攻。由於東北軍執行“不抵抗政策”,當晚日軍便攻佔北大營,次日佔領整個瀋陽城。日軍繼續向遼寧、吉林和黑龍江的廣大地區進攻,短短4個多月內,128萬平方公里、相當於日本國土3.5倍的中國東北全部淪陷,3000多萬父老成了亡國奴。