“我願意用生命守護可可西裏。”

眼前這位藏族漢子身材魁梧,面龐被高原紫外線炙烤得黢黑,一雙眼睛清澈雪亮。從牙縫裏擠出這句話時,他聲音低沉得幾不可聞,像在向記者訴説心事,又似乎在自言自語。

秋培扎西在索南達傑紀念碑前敬獻哈達(圖片均由記者吳剛攝)

上世紀末,淘金者進入可可西裏,“軟黃金”藏羚羊絨聲名大噪,暴利之下,高原大地滿目瘡痍。為守護這片凈土,他的舅舅傑桑·索南達傑倒在了盜獵者的槍下;他的父親奇卡·扎巴多傑也因保護可可西裏不幸離世。

為了守護可可西裏,為了熱愛的藏羚羊,他依然作出同樣的選擇,申請調往這片生命禁區。伴隨著金燦燦的夕陽余暉和無垠曠野,也伴隨著爛泥潭、鬼門關,以及漫山遍野的冰雪和四週暗涌的湖潮聲,轉眼13年。

2018年7月,卓乃湖的一個清晨,他爬到保護站屋頂拍日出,轉身看到滿灘子星星點點的“石頭”,鏡頭拉近一看,“我的媽呀,是藏羚羊!”他使勁拍打自己的臉,“不會是眼花了吧”,他拿著相機反覆拍反覆看,忽然咧嘴一笑,淚水在眼眶裏晶瑩透光。

這位堅毅而又可愛的高原漢子名叫秋培扎西,是青海可可西裏國家級自然保護區管理局森林公安分局警務輔助人員,也是三江源國家公園管理局長江源園區可可西裏管理處卓乃湖保護站的站長。

秋培扎西在可可西裏巡山途中

英雄開工的地方

可可西裏在藏語中意為“北部崑崙山下的荒蕪之地”,平均海拔超過4600米,最低氣溫可達零下40多攝氏度,氧氣含量不足平原地區一半,被稱為人類的生命禁區。但與此同時,可可西裏以230多種野生動物和202種野生植物的偉大珍藏,成為世界上令人嘆為觀止的生物基因庫。

上世紀八九十年代,成千上萬的“金農”開著手扶拖拉機或者大卡車,碾壓著可可西裏的草皮,切割著可可西裏的皮膚。更讓人揪心的是,“軟黃金”藏羚羊絨聲名大噪,一條由藏羚羊絨製成的“沙圖什”披肩在歐洲市場上標價1.5萬至4萬美元,暴利之下,不少“金農”轉而獵殺藏羚羊,藏羚羊數量從20多萬隻一度銳減至不足2萬隻,高原大地被殷紅的鮮血浸染,被白色的骨架填滿。

“盜獵現場滿地都是母羊的屍體,周圍圍著剛生下來的小羊羔,甚至盜獵分子把母羊的肚子劃開以後,小羊就從肚子裏露出來了,凍死、餓死的小羊很多,有些小羊沒辦法,還是會湊到已經被剝了皮的母羊身上找奶吃。”奇卡·扎巴多傑在紀錄片《平衡》中坦言,憤怒讓他直接用槍打斷過盜獵分子的腿。

一隻藏羚羊在可可西裏地區覓食(資料照片)

“1994年1月18日,舅舅和4名隊員在可可西裏抓獲了20名盜獵分子,繳獲了7輛汽車和1800多張藏羚羊皮,在押送歹徒途中遭歹徒襲擊。幾天后父親在太陽湖附近發現了舅舅的遺體,他仍保持著換子彈的姿勢,零下40攝氏度的風雪幾乎將他凍成了一座冰雕。”

儘管並不是第一次提及往事,但秋培扎西還是借點煙的機會將眼角的淚憋了回去。

傑桑·索南達傑時任青海省玉樹藏族自治州治多縣委副書記,他多次向縣委建議保護國家資源,合理開發可可西裏,推動成立了可可西裏生態保護機構——治多縣西部工委,並受命擔任工委書記。英雄犧牲不久後的春節,治多縣城寂靜無聲,沒有聽到一聲鞭炮響。2018年12月18日,他獲“改革先鋒”稱號。

秋培扎西在索南達傑紀念碑前

為可可西裏而生的人

傑桑·索南達傑犧牲一年後,奇卡·扎巴多傑主動請纓降級擔任第二任西部工委書記,接力“保護可可西裏的野生動物和礦産資源”。

依靠年輕時“剿匪”的經驗,奇卡·扎巴多傑三年裏帶領西部工委破獲62起盜獵案,抓獲240名盜獵分子,繳獲3180張藏羚羊皮。1998年,46歲的奇卡·扎巴多傑近距離遭槍擊離世。

舅舅和父親的接連犧牲,讓秋培扎西開始思考自己的人生規劃。

在秋培扎西心目中,舅舅和父親是最忠誠的共産黨員。“小時候家裏只有毛主席的照片,他們是成長在新中國旗幟下的藏族幹部……如果沒有共産黨人的覺悟,怎麼會把自己的命搭進去?”

2003年,正在青海民族學院讀書的秋培扎西正式入黨,期待用更讓父輩驕傲的身份,踐行自己心中早已篤定的理想。

2006年畢業後的夏天,秋培扎西站在人生的十字路口,他可以服從分配回到家鄉工作,可以遠赴廣州成為一名記者,也可以南下成都為民間環保組織工作,但是他思慮再三,毅然向組織申請調動至治多縣森林公安,因為“這是去往可可西裏的唯一途徑”。

母親白瑪哭著勸阻,“你哥哥也在巡山隊,你還去幹什麼?我們家已經犧牲了兩個人,再也不需要多一位英雄!”

身邊好友勸他,“你風華正茂,為啥一定要跑到茫茫無際的荒野之上?”

這些話震得秋培扎西心裏又痛又酸,“我13歲就跟著父親巡山,父親和舅舅都犧牲在可可西裏,我無時無刻不在想念他們,這兒就是我的家。”

一群回遷藏羚羊在可可西裏地區活動(2015年5月18日攝)

第一次和盜獵分子對峙

“看前面黑洞洞,定是那賊巢穴,待俺趕上前去,殺他個乾乾淨淨!”秋培扎西很喜歡京劇《挑滑車》的這段唱詞,並將它寫到了自己的日誌裏。

老巡山隊員尕仁青清晰地記得秋培扎西第一次和盜獵分子對峙的情景。

“1999年夏天,秋培扎西暑假跟著我們去巡山,白天抓獲了4個持槍盜獵分子,晚上把他們關在一頂帳篷裏,準備第二天一早押送到格爾木。後半夜守夜的兄弟大喊‘跑了!跑了一個!’秋培扎西拿著槍就追出去,遠遠看見一個人影,他就鳴槍警示,不料歹徒反手也是一槍,他愣是沒怕直接開槍對打,把歹徒逼到了一個石洞裏。”尕仁青回憶説,這生瓜蛋子真是命大。

“父親是可可西裏最有經驗的獵手,我一身本事都是從他身上學來的。”秋培扎西説。

1997年風雪呼號的冬天,採金行為尚未被明令制止,奇卡·扎巴多傑帶領4個隊員趕往太陽湖附近的馬蘭山金廠週邊,2000多號“金農”、百餘頂帳篷,裝載機隆隆作響。

傍晚,線人指認了盜獵分子的帳篷。後半夜,奇卡·扎巴多傑指揮槍法準的隊員埋伏在早已標記好的山頂,然後悄悄摸近帳篷,一個隊員在門口拿著探照燈先不打開,另一個隊員拉簾子,奇卡·扎巴多傑和另一個隊員摸進去把盜獵槍支拿出來,然後實施抓捕控制。他們此前商定好,一旦遭遇反抗,門口探照燈迅速打開,山頂狙擊手立即擊斃歹徒。

所幸沒有意外發生,現場控制完畢已是天亮。烏壓壓的“金農”圍著巡山車輛,試圖逼迫巡山隊員放人,奇卡·扎巴多傑手中舉著“八一杠”,30發子彈已經上膛。對峙,漫長的對峙,誰也不敢眨一下眼皮。終於,奇卡·扎巴多傑和隊員們硬是頂住壓力,從人群中間開出一條路來,將盜獵分子押送到格爾木大本營。

2014年7月的一天,秋培扎西和兄長普措才仁帶領6名巡山隊員前往可可西裏腹地太陽湖,遭遇50多人的非法盜採團夥。兄弟兩人用著和父親幾乎同樣的方法,將現場妥善控制完畢。

“我們和兩個犯罪頭目擠在一頂帳篷裏,其餘的犯罪成員被安置在其餘幾頂帳篷裏。如果犯罪團夥襲擊帳篷,我們將面臨極大的危險。”普措才仁説,在沒收犯罪分子的全部刀具後,秋培扎西將唯一一把“八一杠”上了膛,然後睜著眼睛等待漫長的一夜。

秋培扎西在索南達傑保護站休整

最可怕的還是可可西裏的氣候

比起講抓捕盜獵者時的輕描淡寫,秋培扎西也有怕的時候。

“盜獵盜採分子有槍,我們也有,正義也必將戰勝邪惡。但人在大自然面前是脆弱的,最可怕的,是可可西裏的氣候。”

幾乎每次深入可可西裏腹地巡山,隊員們都要感受大自然帶來的死亡恐懼。

秋培扎西在手機裏寫下這樣的短句:“向著遠處的西邊望去,那金燦燦的余暉正對著我們在微笑招手,在那笑容背後我看不清是泥濘還是沼澤,或許冰凍的雨雪在衝著我們齜牙咧嘴地猙獰斜視。”

在巡山途中秋培扎西在車上向遠處張望

進入可可西裏不到四十公里,就能看到秀水河,多麼美麗的名字!卻也是讓巡山隊員懼怕的爛泥潭。

“有一次車輛在河中間拋了錨,我剛到水裏,後心都冰得冒汗,大概有個十分鐘左右腳就開始沒有知覺,回到車裏第一件事兒就是趕緊脫掉鞋子,打開暖氣,慢慢地恢復知覺,然後是疼,之後是癢。”秋培扎西説。

有一次巡山到太陽湖,秋培扎西和幾個隊員全部高反,走一路吐一路,為了不出意外,他們決定抄近道從新疆方向出去。

沒想到往新疆走雪越下越大,辨不清方向,屋漏偏逢連夜雨,亂石溝又陷了車,他們只能強忍著高反去挖車,“你三下我三下他三下”,山谷裏雪到膝蓋,車根本走不動,只好冒險走在了半山腰,車是斜的,一個不注意就會翻下山去。“可是只能走半山腰,哪怕死也要走半山腰。”

卓乃湖保護站副站長郭雪虎告訴記者,由於常年高原極地作業,巡山隊員都患有多種職業疾病,其中胃病最為常見。

“有時幾天吃不上一頓熱飯,甚至有時一天只吃一頓乾糧,多數時間涼水成了‘指定’飲料,所以秋培扎西的隨身寶貝中就有奧美拉唑以及丹參滴丸……”

在戰友們眼裏,秋培扎西是一個“擅長急中生智”的人。

“有一次他因為車輛損壞被困在太陽湖,車裏也不能取暖,他凍得實在沒辦法,就把備用汽油拿出來,倒在湖畔的沙子裏,然後用打火機點燃,在沙火裏跳來跳去。”

巡山隊員青然南江笑著説,他還經常帶領兄弟們在車燈前跳鍋莊,音樂是四週暗流的湖潮聲和風聲。

秋培扎西在巡山途中用鐵锨挖出被陷車輛

“可可西裏一點兒都不美!”

秋培扎西的妻子管璐璐説,起初每次巡山回來,丈夫都會拍很多照片給她看,美麗的風光,可愛的羚羊,她一度想要跟著丈夫去可可西裏看看。

後來有機會,管璐璐隨隊去了一趟不凍泉保護站,一路高反頭痛噁心的她,回到家抱著丈夫號啕大哭:“可可西裏一點兒都不美!”

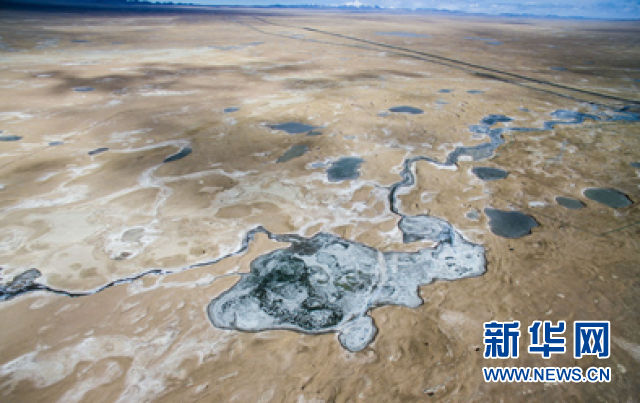

這是可可西裏的航拍畫面(2016年12月1日攝)

分別的場面已經經歷了太多,叮嚀囑咐的話也已經説了太多,時間長了,秋培扎西和管璐璐之間便有了一種默契。

巡山臨走的時候輕輕説一句“走了啊”,平安回來的時候輕輕説一句“回來了”。這看似平淡的分別場面,卻遠比那些轟烈和浮躁的愛情更讓人揪心。

“他出門巡山的次數多了,我就什麼也不説了,即使有一萬個不願意,也只有默默地目送他離開。我唯一能做的是,等他要回來的那天,不管有多晚,我都要煮一鍋他最愛吃的手抓羊肉,把家裏所有的燈都點亮,等他回家。”管璐璐説。

不知道從什麼時候起,巡山隊員們的家屬間開始流傳一種秘密的小儀式。

“一開始,隊員虎子的妻子總是點燃一把柏香,偷偷跑到院子裏,在巡山的車輛四週熏一熏,甚至連背的槍支、帶的行李都要熏一熏。”管璐璐説,再後來,其他隊員的妻子知道後,都陸續加入到了這個儀式當中。

在她們看來,千叮嚀萬囑咐還遠遠不夠,這種簡單、樸素的方式最能表達她們內心中對丈夫的祈禱和祝福。

對於巡山隊員來説,“寂寞”是巡山生活的代名詞,十余天甚至數十天的巡山路上,完全與外界隔絕。

“天色漸黑,點點星光在夜空中爭耀,多想與這星星捎句話給思念的人,告訴父母,孩兒一切平安;告訴妻兒,我們健康如初;告訴生命裏的過往,我們今生無悔。”

秋培扎西借著星光在帳篷的角落裏寫下短詩。

秋培扎西在保護站為救助的藏羚羊喂奶

可可西裏十餘年未聞盜獵槍聲

25年前傑桑·索南達傑的犧牲換來了政府和民間保護可可西裏以及藏羚羊步伐的加快。1997年12月,國務院批准並公佈可可西裏為國家級自然保護區;2016年4月,可可西裏所在的三江源地區被確定為我國首個國家公園體制改革試點地區;2016年9月,世界自然保護聯盟宣佈將藏羚羊的受威脅程度由瀕危降為易危,可可西裏至今已十餘年未聞盜獵槍聲。

“高原精靈”藏羚羊是可可西裏的旗艦物種。每年夏天,來自青海三江源、西藏羌塘和新疆阿爾金山地區的數萬隻藏羚羊,沿著一條條生命通道,向可可西裏腹地的太陽湖和卓乃湖附近集結産仔,這是迄今為止地球上最為壯觀的三種有蹄類動物大遷徙之一。

身為“藏羚羊大産房”卓乃湖保護站站長,秋培扎西的一項重要任務就是為藏羚羊産仔保駕護航。每年夏天藏羚羊遷徙産仔期間,由於躲避天敵獵殺等原因,幼仔有與羊群失散的風險。望著草灘上被天敵襲擊致死的小藏羚羊,秋培扎西嘆息過後説道:“要尊重自然規律、遵守叢林法則。”

過去數年的每個夏天,卓乃湖保護站都能撿到七八隻和羊群失散甚至被天敵襲擊受傷的藏羚羊幼仔。為了不讓小羊燙到嘴,秋培扎西用手背試溫加熱後的牛奶;為了不讓小羊摔傷,秋培扎西把自己的被褥鋪到保護站地板上;為防止小羊被細菌感染,秋培扎西換上用洗潔精反覆清洗的白大褂……

“夏天他發現有一隻小羊拉肚子,急忙忙帶著小羊從卓乃湖連夜趕出來,140公里的路程,下午6點出發,淩晨4點才到索南達傑保護站野生動物救助中心,路上瞌睡了就往嘴裏塞個小辣椒。”索南達傑保護站副站長龍周才加説,見到秋培扎西的時候,他的眼睛又紅又腫。

看著秋培扎西和隊員們帶著被救助的小羊們玩耍,無比真實地感受到人與動物之間率真的感情。平日裏荷槍實彈將不法分子驅逐千里的高原漢子,如今俯下身來眼睛裏儘是柔情;平日裏“可可西裏牌”天然礦泉水灌滿肚子的森林公安,如今卻為小羊集資買礦泉水和牛奶。廣闊的可可西裏大地,人與自然正在發生微妙的變化。

這是可可西裏的索南達傑保護站航拍畫面(2016年12月1日攝)

未來的可可西裏人

當遠在波蘭的聯合國教科文組織世界遺産委員會主席雅採克·普爾赫拉念出“青海可可西裏”的名字時,秋培扎西欣喜若狂。

他在日誌中寫道:“今夜,這個無人的曠野屬於我們,也屬於端起的水酒,屬於滿臉的笑容,屬於心酸的痛處,屬於平凡而不平凡的昨天、今天和明天。此刻的我是如此的平靜,以至於可以清晰地聽見自己的心跳。”

在未來,可可西裏天地一體化生態監測及大數據分析系統將上線,“拿拳頭保護生態”的模式將成為歷史。

“科學技術再發達,人的作用也不可替代。”秋培扎西不想被未來的可可西裏拋棄,像個孩子一樣坐進了課堂,捧起了書本,努力學習野生動植物分類、生態本底調查等知識。

“未來既要當好可可西裏守護者,也要做好當地生態觀察員和宣講員。”

可可西裏雖然早已今非昔比,但是秋培扎西還有不少煩惱。“新疆阿爾金山、西藏羌塘和青海可可西裏國家級自然保護區2017年底聯合發出聲明,禁止一切單位和個人隨意進入保護區開展非法穿越活動。但是依然存在非法穿越的亂象,甚至有一些人驅車追趕野生動物,導致它們直接死亡。”

秋培扎西對此非常擔憂,他希望能夠健全非法穿越的相關立法,加大對非法穿越者的處罰力度。

秋培扎西在可可西裏腹地巡山途中

“《士兵突擊》的主人公許三多説,‘有意義就是好好活著,好好活著就是做有意義的事。’就像他在電視劇裏做的一樣,其實我們也沒有大家想的那麼偉大。但是除了對物質的追求以外,能不能靜下心來,去做一些力所能及的事情?每個人,一輩子,付出20年,做一件好事,我覺得我們的中國絕對讚。”秋培扎西如是説。