蒙古族導演寧才是一位極具思想者和詩人氣質的導演,遼闊、博大、充滿詩意的草原賦予了他這樣的天生稟賦。集編、導、演于一身的多重角色也讓他揮灑著他多側面奔突難定的才情,在國內導演中顯得特別顯眼。本文通過寧才執導的三部電影《季風中的馬》《帕爾札特克》和《額吉》分析他在重建蒙古族電影主體和在追求電影美學等方面的獨到探索和嘗試。

蒙古族導演寧才(資料圖)

多年來,蒙古族電影被“他者化”裹挾,遠離真實的自我,解放與感恩、藍天與駿馬、英雄與烈女、歌舞和奇俗成為有關蒙古族影像表達的既定標簽。直到世紀之交,蒙古族電影迎來了一次劫後余生的“勝利大逃亡”。在主流表述與商業經營的雙重困境中,蒙古族電影從業者幸運地踏上了重建主體的探險之路。誕生於2005年的《季風中的馬》是這一轉型的重要標誌之一。

此片敘述了一戶草原牧民在現代轉型途路中艱難選擇,從拒絕到掙扎、從妥協到告別的心理歷程,以直面現實的寫實精神,第一次將蒙古民族的現代性焦慮毫無遮蔽地搬上銀幕,還原了一個真實的“自我”鏡像。影片中,牧民烏日根一家面臨著三重困境:在自然方面,連年乾旱造成草原沙化、生態惡化,傳統的遊牧生産方式面臨著嚴重的挑戰;在社會方面,對草原的“封禁移轉”政策必然導致牧區的城市化進程;更為嚴重的是,隨著生産方式、生活方式的轉變,文化的變遷勢所必然,自我重塑問題成為轉型的關鍵。馬背民族失去了駿馬,那麼他還是原來的他嗎?影片自始至終暗示著一個嚴峻的問題:“我是誰?”

影片的末尾,兒子一再囑咐著父親進城後的常識,紅燈停綠燈行。面對日新月異的現代文明,一個古老的偉大民族必然要經歷一場鳳凰涅槃式的慘烈重生。《季風中的馬》為初試牛刀的寧才帶來了榮譽,也為蒙古族電影帶來了新的轉機:自我表達的可能。

寧才執導的第二部影片是《帕爾札特克》(故鄉)。影片以鄂溫克族傳奇女畫家柳巴的真實經歷為原型,表達了現代轉型中古老民族的心靈陣痛與無奈抉擇。此片在主題上是第一部的延續,不同的是主角換成了女畫家(知識分子),一個進了城的獵人後裔,以及她在角色轉換歷程中的心靈悲劇。“我是誰”這個嚴峻的問題同樣困擾著主人公娜佳。

影片中有一段極具哲學意味的對話:娜佳問導師,我站在黑暗裏,你看不見我,我不存在嗎?導師回答,你不存在,從視覺上講,你不存在;娜佳又問,我死了,但我有影子,我還存在嗎?導師回答,你存在,從視覺上講,你存在。這幾句臺詞讓筆者十分震撼,在本人觀賞過的國産影片中有如此深刻意蘊的對話,實屬罕見。

一個民族生活在他自己的世界裏(如空間的、文化的),對他自己講他是存在的,而從他者視野看,他是不存在的,因為他遠離現代文明;但當他放棄了自我(空間的、文化的),進入了現代文明,被全球化了,他在他者視野中存在了,而他卻失去了自我(死了)。這真是一種難以調和的悖論。影片首尾中出現了出山的同胞與進山的主人公以反方向運動的鏡頭,一方以放棄自我為代價,爭取存在;而另一方以放棄存在為代價去尋回自我,儘管這種尋求也許是徒勞的。

與前兩部以現實為題材的電影不同,寧才的第三部電影《額吉》採用了歷史敘事,以回憶的方式重現了一段鮮為人知的歷史記憶:在史無前例的三年自然災害中,草原人民展開溫暖的懷抱,接納了掙紮在生死線上的上海三千孤兒,以他們純樸、善良、無私的心靈乳汁哺育了這群可憐的孩子。

這樣的題材很容易被庸俗化,演繹成苦難與拯救、感恩與報答的濫情通俗劇。但對自己的民族文化有著深刻理解和情感體悟的寧才並沒有把“哺育三千孤兒”事跡處理成歷史事件的再現,而是深入到一個民族的心靈深處,去傾聽愛的呼吸。愛是沒有理由的,它是天然的、純樸的、與生俱來的。

電影《額吉》劇照

在蒙古族文化傳統中,既有著金戈鐵馬式的英雄主義精神,也有著大愛無疆的博大與善良,這源自生命至上的文化理念,超越了文化和種族界限,成為人類共有的高尚情感。這一精神集中體現在草原額吉(母親)們身上,千千萬萬個草原母親都是這種大愛的化身。張承志的小説《黑駿馬》、謝飛執導的電影《黑駿馬》、塞夫、麥麗絲執導的電影《天上草原》均或多或少地展現了這種額吉之愛。

草原是遼闊的、博大的,草原額吉的心靈比草原還要博大、無私,那是一種與生俱來的稟賦和氣質,沒有理由,也沒有條件,一切像大地孕育青草一樣自然、和諧。寧才深深地理解了這一點,與其説他在塑造額吉這個形象,倒不如説他在努力接近大地一樣遼闊的額吉的心靈。為愛而養育,為愛而送走,一切都是那麼自然,真誠,老額吉面對死亡,表現的不是恐懼,而是希望,彌留之際她問喇嘛醫生:我還能生嗎?喇嘛笑著回答:能生,生個七八個沒問題。相信看到這裡,觀眾的心靈會被深深震撼,愛實際上就是一種給予,無私無悔的給予。《額吉》一片呈現了寧才面對現代性時的另一種姿態:現代性遭遇改變著我們,但我們“自我”中美好的東西一定要堅持、一定要保留,那是人類共有的財富。

另一方面,上世紀九十年代以來,蒙古族電影從業者在電影美學方面也進行了諸多有益的探索和嘗試,其中塞夫、麥麗絲的“騎士類型電影”的嘗試、新生代導演們的多向度探索尤為世人矚目。其中,寧才的這三部電影雖然風格、手法迥然不同,但不同中有著一貫的美學追求,比如長鏡頭的運用、象徵意象的設置和對心理探索的熱衷等。

寧才執導的所有影視劇中都有一個統攝全劇的象徵意象高懸著,像一彎眉月薄照星空,使影片充盈著一股寫意的空靈,既開闊了審美空間,深化了主題意蘊,也增強了無盡的余韻。影片《季風中的馬》中的馬、影片《帕爾札特克》中的神鹿和鏡子、影片《額吉》中挂滿果實的樹、電視劇《靜靜的艾敏河》中的艾敏河(意為生命之河)均為象徵意象,讓影片神氣灌注,有了無盡的余韻。

其中《季風中的馬》雖然是一部有著濃烈寫實風格的影片,但寫實中植入了大量寫意因素,現實場景往往被意象化,使場景發射的資訊超出了場景本身的容量。最突出的莫過於對“馬”的意象化處理。影片中的馬起碼承載了三層表意功能:第一層,是作為敘事線索的馬。它奪冠/受傷/被賣/被放生的命運,直接牽引出草原的變遷與牧民生活的轉型;第二層,作為傳統文化象徵的馬。蒙古民族被譽為“馬背民族”,馬代表了傳統的遊牧文化方式。馬的過去、現在和未來,輝煌、老邁和被放生對應著遊牧文明的輝煌、衰落和危機;第三層,作為文化傳統象徵的馬。傳統文化是過去式的,但文化傳統卻可以世代相傳,文化傳統是一種傳而統之的事物。在蒙古族人民心中馬也是一種精神的象徵,勇士離不開駿馬,勇士跨上駿馬,就像雄鷹展開了翅膀,馬代表著勇往無前的精神,所以蒙古族把“氣魄”叫做“黑慕裏(風馬)”。片中的道爾吉老人説:你可以把馬編成民歌,世世代代傳唱,這樣馬就在你心中永恒了。馬是現實的,也是精神的,它是過去的輝煌、今天的困頓,也是明天的希冀。畫家畢力格以被打得遍體鱗傷的烏日根為模特畫出了一幅騎馬的古代勇士圖,這是對歷史的緬懷,也是一種精神的招魂儀式。影片最後,被聖化(放生)的老馬逡巡在現代公路上,前途迷茫,讓人感慨萬千。

電影《季風中的馬》劇照

寧才也擅長運用長鏡頭,影片《季風中的馬》可看做是他長鏡頭理論的演武場。影片一開頭的長鏡頭讓人過目難忘:全景中荒漠化的乾旱草原,烈日當頭,一片蕭索淒涼景象;近景中的木樁和鐵絲網,挂在網上的各色塑膠袋殘片在風中抖動,隱約傳來博(薩滿)的祈雨聲;鏡頭開始橫搖,傳來收音機裏漢語、日語、英語的廣播;遠處依稀可見有位博手執神鼓進行祈雨儀式。在不到一分半鐘的鏡頭裏集中了大量資訊:自然災害(乾旱)、人為破壞(塑膠袋)、遊牧方式的衰微(鐵絲網)、傳統信仰的殘留(薩滿儀式)和全球化境遇(收音機裏的各國電臺)。

影片末尾的一個長鏡頭也有異曲同工之妙:把家當馱上勒勒車的主人公回首遙望祖祖輩輩生息繁衍的故土。遠景中藍天白雲依舊,大地一片荒蕪,鏡頭橫搖,只見拴馬樁孤零零杵在原地;再搖,馬鞍挂在木樁上,旁邊是祭火神後殘留的余煙飄向半空,天地一片寂靜。這是告別,但不僅僅是對故鄉的告別,也是對傳承了千萬年的遊牧方式的告別,對蒙古民族傳統文化的告別,對全部歷史與輝煌的告別。看到此,觀眾不禁會由衷嘆息,暗抹眼淚。

從世界電影的角度看,寧才的長鏡頭並無特別之處,但放在蒙古族電影史上考察,卻是意義非凡。這是一部真正直面現實、觀照當下、毫不回避地正視當代蒙古族生存狀態的嚴肅電影。從影片中我們再也看不到被“公共想像化”的蒙古族——所向披靡的勇士、熱辣多情的女人、暴飲烈酒的豪放、牧歌悠揚的浪漫——而是被嚴酷的現實壓垮、掙紮在生存線上的千萬個弱者。寧才的長鏡頭讓筆者想到了一個詞:凝視,對存在的凝視。

回顧蒙古族電影史,發現我們少有這樣長久的、嚴肅的、毫不回避的凝視。很多電影都是想像大於正視,而且那想像均攜帶了他者的眼光,我們表達的不是我們真實的存在,而是他者強加於我們的命名。這部電影中,幾乎看不到攝影機的移動,固定的機位好似一個人站在原地一動不動,久久地凝視著存在本身。凝視讓這部影片獲得了前所未有的透視感和思想穿透力。

對心理探索的熱衷也是寧才影片的一大特色。在《季風中的馬》這樣一部寫實色彩較濃烈的影片中,導演竟然也再三運用主觀心理鏡頭,去分析和表現主人公的複雜心緒,這多多少少出乎筆者的意料。如主人公烏日根被民警銬在辦公室裏後,面對駿馬畫像産生的聯想;又如主人公被迫賣馬後傷心欲絕,在幻覺中與馬對話,驅趕幻象中羊群的場面都屬於主觀心理鏡頭。這與寧才的思想者氣質有關。

寧才是那種既用心又用腦的導演。他主觀表達的願望是那麼強烈,以至於客觀表像遠遠滿足不了他所要表達的意念,因此現實的表像往往被內在意念撐破,成為觀念的承載物,搖變為觀念化的意象和象徵。《季風中的馬》中的很多鏡頭均有這樣主觀化的傾向。這都源自一個事實:寧才要表達的遠比現實的要多。

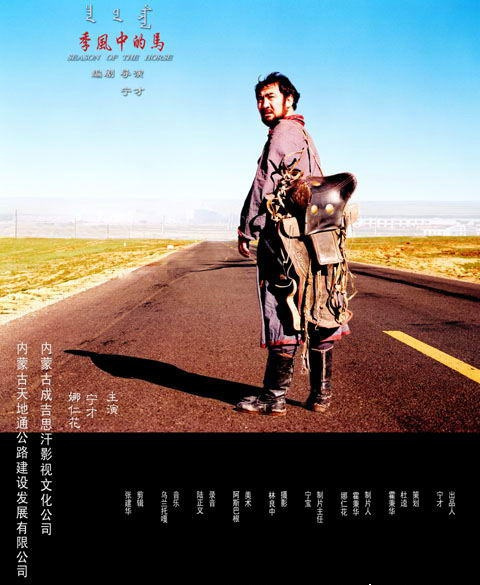

電影《季風中的馬》海報

這一特色同樣集中體現在《帕爾札特克》這部影片中。影片對內心世界探索的力度和深度均達到了蒙古族電影史上絕無僅有的程度,起碼到目前為止,還沒一部影片能夠與其比肩。這使它成為一個特例。

影片完全採用了現實時空與心理時空並行交叉的方式,將主人公的夢境、回憶、幻覺、聯想與現實並置,而且故意抹掉其界限,讓現實時空與心理時空混為一體,不分你我。這不單是導演的意圖,也與主人公精神崩潰、日夜買醉、意識模糊的心理相吻合。其中畫家娜佳與少女娜佳(回憶自我)的多次並置與對話有著意料之外,情理之中的出奇效果;少年男友邱卡與畫家男友的合二為一,混為一談也完全符合主人公情疾而魔的心理狀態。

影片中幾個完全抹掉現實與心理時空界限的鏡頭讓人過目不忘:娜佳為了報救命之恩,違心地委身於鍋爐工。此時出現幻覺,畫家男友走進鍋爐房責怪娜佳,鍋爐工上前勸阻卻被男友打倒在地,男友氣憤地奪門而出,鍋爐工送出。稍許,鍋爐工提著肉菜開門進來。這些僅用一個長鏡頭處理,而鏡頭的前半段是娜佳的幻覺,後半段則是真實的現實時空,極其準確地表現了主人公意識模糊、難分真幻的心理狀態。影片的末尾,娜佳嫁給鍋爐工回到他的老家,她坐在窯洞的土炕上,鏡頭搖向墻壁、鏡子,移到門口,門外土丘上跳著古老舞蹈的娜佳的身影。鏡頭的前半段為現實時空,而後半段已然是娜佳身在夫家而心在故土的慘烈鄉愁。《帕爾札特克》這部影片的探索力度,即使放在國産影片的譜係中也毫不遜色。

但願寧才穿越這孤獨者的亂象,抵達或接近那份夢想的真知,讓民族電影破土而出,表達真實而豐富的自我。

(作者:海日寒,原文發佈于《草原·文藝論壇》2012.4,原標題:自我鏡像——解讀寧才執導的三部影片)