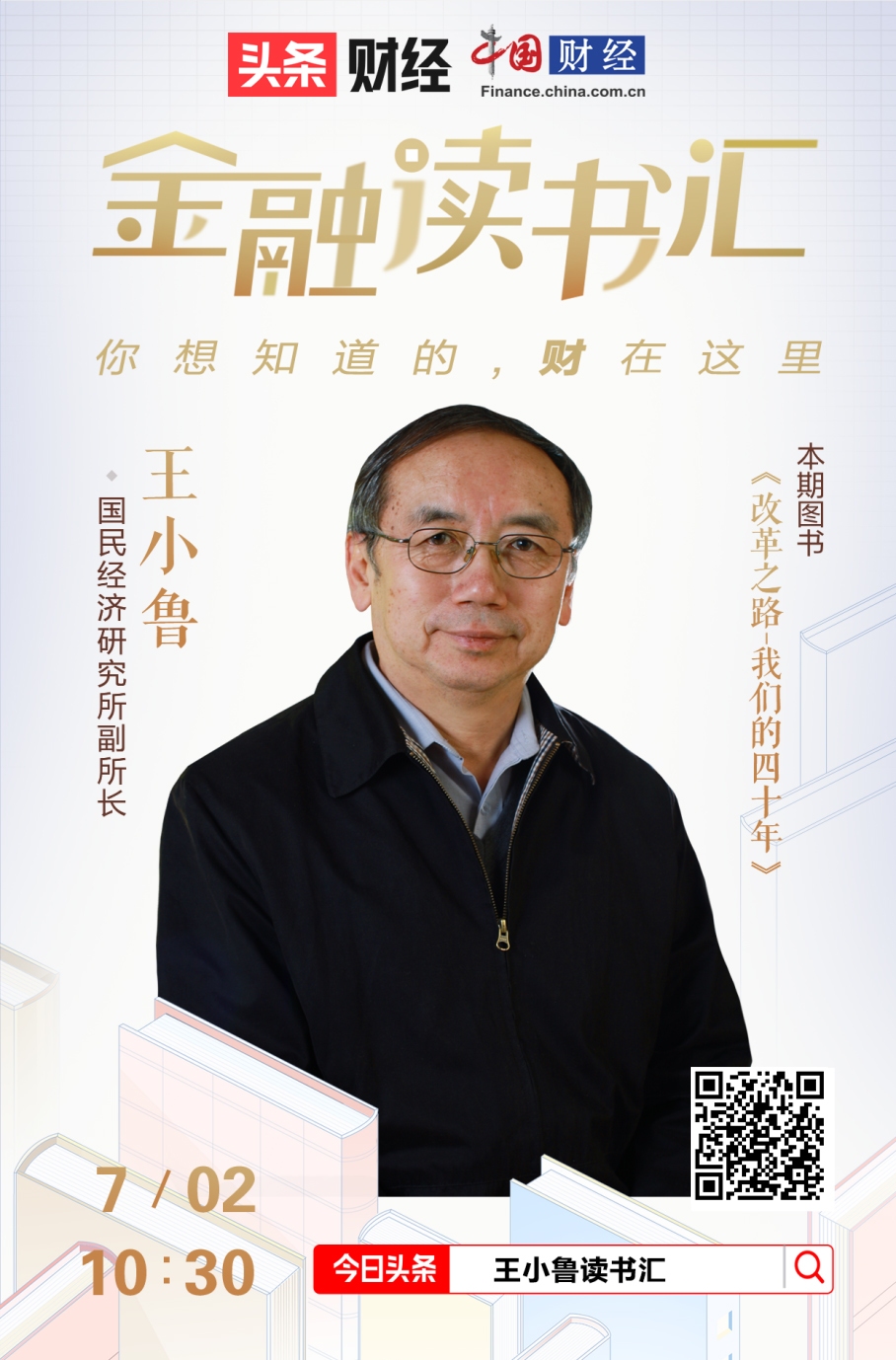

7月2日上午10:30,國民經濟研究所副所長,中國經濟體制改革研究會常務理事王小魯做客頭條財經聯合中國網財經共同舉辦的“金融讀書匯”欄目,作為改革的親身經歷者和研究者,分享與回顧40年的改革之路。

他在訪談中表示,中國民營企業和小微企業融資難、融資貴有兩方面原因,其一是長期以來存在對民營企業和小微企業的“歧視”;其二是中國的銀行業集中度過高,國有大銀行比重過高,民間的草根型小金融機構受到種種政策限制,沒有發展起來。

如何解決民營企業和小微企業融資難、融資貴的問題?他認為,第一要真正落實公平競爭原則,徹底根除所有制歧視;第二需要推進金融領域改革,促進民間小型金融機構健康發展;第三,高度關注網際網路和移動網際網路金融的發展。

王小魯在訪談中還指出,未來農村經濟要繼續發展,首先要解決的就是土地問題,農村閒置的土地資源需要通過有償轉讓實現有效配置;其次,需要發展農民合作組織,在産前産後的行銷、採購、引進新技術、品牌建設、融資等環節實現自願聯合,壯大力量。

以下為訪談實錄:

中國網財經:歡迎王小魯所長做客今日頭條財經頻道金融讀書匯欄目,作為改革的親歷者和長期研究者,您認為中國為什麼走上改革之路?計劃經濟體制有哪些成就和代價?

王小魯:我在《改革之路——我們的四十年》一書中對這個問題有一些敘述。建國後和實行計劃經濟時期,我們在經濟上也取得了一些重要的成就,經濟獨立了,推進了工業化,建立了比較全面的工業基礎,還搞出了兩彈一星。但是在計劃經濟體制下,經濟效率低下,缺乏活力。工業也長期處在仿製階段,缺乏技術進步和創新,像仿製蘇聯的解放牌汽車就生産了30年沒有改型。結果在科技上和發達國家的差距越拉越大。

在全面實行計劃經濟的1958到1977這20年,按統計中國GDP年均增長5.1%,但居民每人平均收入年均只增長1.7%。改革前城鎮居民靠票證供應保證了最低限度的食物、衣物,但農村三分之一的人口年收入不到100元,連飯都吃不飽。用現在的國家貧困標準衡量,1978年農村97.5%的人口都是貧困人口。改革前的1977年,中國的每人平均GDP還不到200美元。

中國能走上改革之路,就是因為從黨政領導到普通百姓,很多人看到了必須從計劃經濟體制轉向市場經濟體制。改革就是為了擺脫貧困,讓老百姓過上好日子,經濟改革的核心就是向市場經濟轉軌。事實上,中國的市場化轉軌取得了舉世公認的成功。經濟保持了近40年高速增長,每人平均GDP從200美元上升到9700美元,七億多貧困人口脫貧,中國成為世界第二大經濟體。

中國網財經:王所長從20世紀70年代開始從事經濟改革研究,親身經歷了“使農民吃飽飯的農業改革”,這其中有哪些印象深刻的人或事嗎?

王小魯:我對農村的了解始於在山西農村插隊當農民七年的經歷,改革初期又跑過很多地方做農村經濟的調查研究。人民公社時期,生産集體化,分配平均化,糧食由政府低價強制收購,農民沒有生産積極性,吃不飽飯是常事。那時候有的農民口糧不夠吃,到集體地裏掰幾穗玉米偷拿回家,被查到了還要受懲罰。1978年,中央決定大幅度提高農産品收購價,同時安徽、四川等地一些農民自發搞了“包産到戶”改革,把田分給農戶耕種。

記得1981年初我去四川農村調查,已有不少地方搞了包産到戶,但當時中央還沒有明確表態,各級官員中還有人強烈反對。去農民家訪問時,有的人開始還不敢承認搞了包産到戶,後來聊得投緣了,才以實相告,還高興地領我們看他家裏裝滿存糧的糧食囤,用紅糖水煮雞蛋招待我們。臨走時叮囑説:“回去給中央帶個話,現在這政策千萬別再變了!” 我們看到村裏農民不僅普遍吃飽飯了,還有不少農戶搬出了透風漏雨的茅草房,住進了新蓋的磚瓦房。

1982年,中央文件肯定了包産到戶的合法性,1983年在全國普及。到1984年,全國糧食産量比1977年增産一億多噸,從改革前的2.8億噸上升到4億噸以上,終於解決了讓農民吃飽飯的問題。其實包産到戶沒有什麼神秘之處,它只是恢復了農民的自主權,讓農民有了生産經營的積極性。

中國網財經:1980年,國務院推行了稱為“財政分灶吃飯”的初步財政體制改革,當時的地方政府在市場中充當了什麼樣的角色?就現階段而言,您認為地方政府如何更好的引領經濟發展?

王小魯:改革前,地方財政收支都由中央核定,財權集中在中央手裏,地方政府沒有自主權。1980年的“財政分灶吃飯”劃定地方收支基數,五年不變,財政盈餘按比例上交中央。這使地方政府有了一定財權,可以根據地方需要安排支出,也有了發展經濟的積極性,開始參與市場競爭。例如當時紡織品、服裝短缺,建築材料短缺,地方政府就可以自主投資建紡織廠、建材廠,滿足了市場需要,帶動了增長。這在當時起了積極作用。因為那時國有企業還沒多少自主權,對市場缺乏反應,鄉鎮企業雖是市場導向,但規模小,投資能力有限。私人企業還沒出現。地方政府參與競爭,填補了市場空缺。

但這同時也有負面作用,因為政府花財政的錢,不用精打細算,投資失敗也不用官員負責,導致政府投資積極性過高,形成一輪又一輪投資浪潮,各地蜂擁而上,過度競爭,帶來效率損失。因此隨著民營經濟日益發展壯大,地方政府需要退出競爭領域,集中精力搞好公共服務、社會保障和基礎設施建設這些市場不能解決的問題,同時要維護公平競爭的市場環境和良好的法治環境,成為服務型政府。

這就像一個球隊剛成立,人數不夠,裁判也只好下場踢球。但人數夠了,裁判就要回到自己的位子上,不能又當裁判又踢球。現在政府與市場的關係問題還沒有解決好,還需要繼續改革,繼續轉變政府職能。

中國網財經:為什麼説20世紀80年代,在不改變當時其他條件的情況下,價格雙軌制改革是唯一合理可行的選擇?

王小魯:原來的體制,所有産品都由政府定價,短缺時不許漲價,賣不出去也不許降價,計劃又趕不上變化,結果供給和需求總是無法平衡。只有市場價格漲落隨行就市,才能靈活調節供求關係,不斷實現市場均衡。但從計劃價格體系怎樣轉向市場價格體系,誰也沒有經驗。前蘇聯選擇了“休克療法”,一夜之間廢除政府計劃和價格控制,但經濟一下子垮下去了,發生惡性通貨膨脹,企業紛紛倒閉,大量失業,90年代GDP掉了近一半。中國的路是漸進式改革,增量改革。計劃價格暫時保留,逐步縮小,而新生長起來的鄉鎮企業、民營企業使用市場價格,國有企業超額完成計劃的産品也可以進入市場,按市場價銷售。隨著市場調節的部分越來越大,市場價格就替代計劃價格佔了主導地位,大體平穩實現了價格轉軌。

以鋼材為例,80年代中期計劃價格600元一噸,但因為短缺,市場價格達到1500元。如果一下子放開價格,都漲到市場價,很多使用鋼材作為投入品的企業成本會成倍上漲,結果不是大批企業虧損倒閉、大量失業,就是成倍提高成品價格,讓漲價的浪潮沿著産業鏈一級一級向下游産業傳遞,導致全社會通貨膨脹。這兩種結果都是社會難以承受的。通過價格雙軌制改革逐步向市場價格體系過渡,雖然當時也産生了一些負面作用,但仍然是唯一合理的選擇。

中國網財經:2001年,中國順利加入了世界貿易組織(WTO),這對當時國內的經濟産生了哪些積極的影響?對國內的金融業又有哪些影響呢?

王小魯:中國過去很窮,但不缺人和勞動力。只是在計劃經濟體制下,沒有為這麼多人找到能充分發揮他們作用的領域。農村七八億人,只有20億畝耕地,農業收入非常低。當時在資本稀缺的條件下,從農民嘴裏擠出積累,搞資本密集的重工業優先發展,卻不知道中國當時的最大資源是豐富的勞動力。

加入WTO後,世界各國的貿易之門對中國打開,我們才發現人多和工資低在當時是巨大的優勢,我們的勞動密集型産品在世界上有強大的競爭力,可以向各國大量提供價廉物美的産品,併為自己獲得收入和國內稀缺的物資。因此在加入WTO後,中國的出口總額按美元計價連續7年每年遞增27%,進口每年遞增24%,直到2008年全球金融危機發生後才減速。當時這對帶動中國經濟增長、就業和資本積累起了重大作用。這期間,製造業加速發展,城鎮化加快,城鄉勞動力轉移加快,外資投入增加,中國的外匯儲備也從兩千億美元上升到近兩萬億美元。而且這個作用是雙向的,中國的外貿發展也滿足了世界各國的各種需求,並給他們提供了巨大的市場。

加入WTO也促進了國內改革。在加入WTO時,對過去改革沒有改掉的許多過時的、違背市場經濟規則的規章制度進行了清理、廢除。這改善了國內的市場環境。

今天,我們需要開放的領域還要繼續開放,市場化改革不到位的地方還要繼續改革。這也是符合我們自己利益的。

中國網財經:進入21世紀的第一個十年,促使城鎮化進一步加速發展的原因有哪些呢?

王小魯:2000年前後,政策有了進一步變化,政策從限制農民工進城轉向鼓勵農民工進城。

另一個變化是,過去城鎮化政策嚴格控制大城市規模,只積極鼓勵發展小城鎮。2001年開始的第十個五年計劃,把政策改為“大中小城市和小城鎮協調發展”,順應了一般規律和市場趨勢。

這些政策改變加快了城鎮化發展。從2000年到2010年,中國的城鎮化率從36%上升到50%,城鎮人口增加了兩億人,全國100萬人口以上的城市從41座發展到125座。城鎮化也帶動了經濟發展。

中國網財經:今年的政府工作報告中提出“要有效緩解實體經濟特別是民營企業和小微企業融資難、融資貴”問題,這一方面您有哪些建議?

王小魯:中國民營企業和小微企業融資難、融資貴,有兩方面原因。其一是長期以來存在對民營企業和小微企業的“歧視”。銀行業不少人覺得給國有企業貸款保險,給民營企業貸款有風險。這些情況迫使民營企業和小微企業更多依賴利息更高的理財渠道融資,有時還要借高利貸,當然就不但面臨融資難,也導致了融資貴。

其二,是中國的銀行業集中度過高,國有大銀行比重過高,民間的草根型小金融機構受到種種政策限制,沒有發展起來。要解決小微企業融資難的問題,只有靠小型金融機構的發展,靠要求大銀行給小微企業貸款解決不了多少問題。這是因為大銀行給小微企業貸款,按正規程式的風險評估很難了解到企業真實的信用、經營風險等資訊,貸款成本高、風險大;只有民間小型金融機構能夠依靠熟人社會輕鬆掌握企業資訊,建立互信關係,能以低成本、低風險開展小額信貸。

因此要解決民營企業和小微企業融資難、融資貴的問題,第一要真正落實公平競爭原則,徹底根除所有制歧視。我國民營經濟對稅收、GDP、技術創新、城鎮就業、新增就業的貢獻分別超過了50%、60%、70%、80%、90%,民營經濟在經濟全局中已經佔據了重要地位,我們的認識也要與時俱進,保障多種所有制經濟共同發展。

第二,需要推進金融領域改革,促進民間小型金融機構健康發展。這同時也意味著需要解決金融行業的公平競爭問題。此外我們的銀行業風險管理應轉向以有效及時的事後監管來防範風險,同時降低行業進入門檻。

第三,網際網路和移動網際網路金融的異軍突起和大數據的應用另辟蹊徑,為小微企業融資提供了非常有希望的新方式,而且很有可能對傳統融資模式産生顛覆性影響。網際網路和移動網際網路給融資提供了更加便捷的渠道,大數據的應用給融資的風險控制提供了新的和更準確有效的手段。應當高度關注和積極促進這方面的發展,並及時研究和解決其發展過程中出現的各種問題。

中國網財經:您認為未來農村經濟要繼續發展,我們還應該做哪些努力?

王小魯:我認為農村經濟的發展目前有幾個重要問題亟待解決。

第一,土地問題。隨著城鎮化發展,鄉村人口在逐漸減少,村莊佔地(集體建設用地和宅基地)閒置越來越多,土地資源需要通過有償轉讓實現有效配置。此外還應當允許邊遠農村地區對村莊進行整理,把閒置佔地復墾為農田,通過土地指標或地票交易制度轉讓建設用地指標。這樣就實現了土地資源的空間移動,讓需要土地進行建設開發的地區能夠獲得土地資源,讓節約了建設用地的村莊獲得收入,參與分享城市化帶來的收益。現在全國鄉村村莊佔地2.2億畝,比全部城鎮建成區面積還大。隨著城鎮化進展,還會有大量村莊佔地閒置荒廢。如果能夠使其中1億畝得到再利用,有利於鄉村繁榮和土地資源有效使用,會對發展鄉村經濟、增加農民財産收入和保護耕地發揮重大作用。

第二,合作組織問題。經過改革,農民早已有了生産經營自主權,但仍然有生産規模小、經營能力弱、抗風險能力差的問題。除了允許農地流轉、擴大經營規模,還需要發展農民合作組織,在産前産後的行銷、採購、引進新技術、品牌建設、融資等環節實現自願聯合,壯大力量。農村合作組織有很大發展潛力,需要政府轉變觀念和職能,從農民的指揮者變成服務者。

(責任編輯:楊暢)