康:第三個問題:書法與文字的關係是怎樣的?這也是一個看起來不成其為問題的問題。

沈:中國書法的第一推動力是漢字,沒有漢字形體便無所謂書法。所以我們應該有一種共識:書法創造必然以漢字為基礎。字體是書體的根基,把二者等同起來,以字體當書體,便無所謂書法,把二者割裂開來,書法便不復存在。

書法與字體的變化相互平行又交叉地發展。從篆籀文字開始,沒有一種字體可以與書法截然分開。“字”是表意的工具,“書法”則是在“字”的基礎上的創造。我説過立足於“形美”的藝術,與文字的“意”“音”無關。書寫一篇美文或者美的詩詞,滿足於綜合性的欣賞,但是書法仍是獨立的存在。

康:不過現在有一種書法現象,姑且稱為探索,就是丟棄了漢字的“當代化”傾向。

沈:您説的是否指現實中的一種傾向,乾脆不要漢字,比如把漢字的字形拋開,把漢字都變成類似抽象畫的東西,利用漢字筆法拼湊成新的“字”,在筆墨變化上有某種新意能給人帶來啟發,但畢竟已經脫離漢字軌道。還有一種就是把漢字變成類似于繪畫,暗示出生活中某種具體形象,比如説自然界的某一動物、某一種樹、天上的雲彩等。多種嘗試也許會形成新意給人啟發。

基本筆法的組合不同,所以形成不同的“字”,而從書法藝術的眼光來看,沒有一個“字”的筆法是無差別的。在書法家筆下,每一幅作品乃至每一個字都有獨特的個性,“點”“畫”被組合在特定的字當中,不但字有個性,點畫也有個性,點畫作為字的基本“構件”具有不可移易替代的特殊性質。丟棄了漢字就丟棄了點畫,也就談不上書法了。

康:在當代,關於碑派和帖派的論爭硝煙基本散盡。但對於學習者而言,對碑與帖該怎麼取捨?這是想請您梳理的第四個問題。

沈:長期並存的碑派與帖派,實際上促進了對全面繼承傳統的認識。碑與帖,既有工具材料之別,也涉及方筆與圓筆、藏鋒與露鋒、雄強與秀麗、壯美與優美眾多的技法以至審美趣味。碑和帖不應該互相排斥,各自禁錮,而應當融合、互補。歷史上統領風騷的大家,無不廣採碑帖之長熔煉獨家風範。碑派和帖派,作為書法史上的兩大體系,無論從美學觀念、風格、技法多種角度審視,都不可互相替代,也不必分庭抗禮,有著長期存在的理由。

康:何以清代碑學興起?這説明瞭什麼?

沈:清代(延續到民國)碑學的振興表明瞭歷史上曾有過的一種現象,即穿上古人服裝不是為著復活古代幽靈,而是為著振興,為著開闢新路。清代中期以後發現大量甲骨文、金文、魏碑、竹木簡,拓寬了書家眼界。當帖學衰頹,出現種種弊端的時候,碑學表明瞭它還有強大的生命力。但是,帖學暴露出來的弱點,卻並非原來意義上的“帖”;美學意義上的以及風格、技法意義上的帖學的生命力不會終止。“帖”與“碑”一樣,提供的創造源泉都是無窮無盡的。清代碑學崛起,並不表明原本意義上的“帖”學破産。另一方面,碑派書法家的創造活動,也已經不是簡單地向漢魏、殷周回歸,而是幾千年積澱的合乎規律的發展,其中包含了帖派書法的滋養。以碑為基調的大書法家康有為、楊守敬、沈曾植、吳昌碩、于右任都不排斥並且善於從帖學汲取養分,所以能成其大。

康:結合前人的實踐,在碑與帖的取捨中當注意什麼?

沈:碑與帖既然是兩種技法、流派和美學觀念的産物,就不能只是外形的差異。重要的是灌注在外形的神韻、氣質。離開了這一點,便不過以類同的觀念和技法去寫不同的字體而已。有的評論者尖銳地指出,如鄧散木、馬公愚的篆隸書,與沈尹默的行書其實並無二致。還有一種情形,將寫碑公式化、僵化,實際上與提倡碑學的初衷背道而馳,如張裕釗的書法被人比為碑派中的館閣體並非過分。清末到民國碑帖兩派並行交叉發展的局面,出現以上現象,説明書法繁榮,需要解放創造力,發揮個性,書法藝術上的多元化要以書法觀念的多樣化為前提。

康:第五個問題是有關個性和共性的。您在教學中提出了“弘揚原創,尊重個性,書內書外,藝道並進”十六字方針,在書法界引起共鳴,逐漸被更多的人認識。可否就原創以及共性個性問題展開談談。

沈:我在書法高研班提出的十六字教學方針,四句話相互聯繫,合為一體。有人問:每個字都是一種規範,怎能有原創性?原創性不脫離規範,但是特定的規範中有許多個性化的成分,決無完全類同。舉例:查《草字編》“耳”“自”都是筆畫很少的字,分別有121個、132個例字。筆畫較多的“聲”有129個,“龍”有114個,每個例字一種寫法。沒有入《草字編》的還有多少就不用説了。世界上沒有兩片相同的樹葉。

藝術有了個性才有生命力,但是脫離了共性的個性,也會是蒼白無依的,所以要廣收博取,從共性中尋找個性,個性中體現共性。“古不乖時,今不同弊”指明瞭時代共性與個性的統一,書法家個體與群體的個性與共性之間的辯證關係也可以從中得到啟發。

但是個性化不是矯揉造作,個性化要求情感的高度昇華。原創性的可貴就在於個性的純真,起源於無意識。個性與原創具有本質上的一致性。

康:個性源於無意識,就是説個性是一個順其自然而然的過程?

沈:對!一般來説,初學者應多注重共性,但也要開始注意到個性的傾向,以後逐漸加強個性的強度。“臨帖”,教師不要簡單地把臨得“不像”的地方一概否定。

康:就是説個性也可以培養?但觀察我們傳統的教育方式,其過程恰恰不是培養個性,更多的是在錘鍊共性。

沈:刻板的、劃一的教育方式不能啟發學習者的靈性,其結果往往是過分強調對程式法則的遵守,使藝術實踐最終淪為簡單的書寫技能。要總結明清時期“館閣體”書風的經驗教訓。善學者不受固定模式的拘束。磨煉技巧,把握規律這是獲取創作能力的基礎,至於在藝術上能達到何種水準,還要看作者在多大程度上通過技巧表達自己獨到的體驗感受,是否具有成熟的、不同於他人的藝術語言。書法是獨立存在的純藝術形式,而衡量藝術創作的一個重要標準,便是個性與靈性的有無與多少。“二王”在歷史上形成很大的流派,説它大,因為時間長,其中包括了許多的支流,每個支流都擷取“二王”的某種長處,再融合其他,形成自家面貌,在共性中發揚個性,在個性中體現共性。

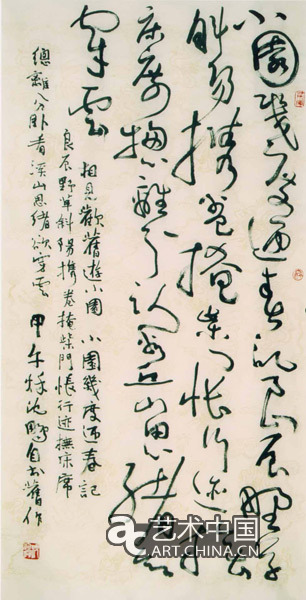

沈鵬作品

康:第六個問題,是您曾多次講到過書內功夫與書外功夫的問題。

沈:我講過學書者全面發展,全面發展就是要處理好書內功夫和書外功夫的問題。書內功夫,從掌握技法到創作能力,中間可以分許多層次。再是基本的書法史論知識是不是也應該算在“書內”?至少不能排除在外吧?談“書內”,我們平時較多地想到技法問題。有時簡化到歸於“執筆”。單會執筆那還不容易?問題是筆受什麼支配,如何支配。事實上,孤立的靜止不動的“執筆”,幾乎不存在,從執筆起始,到運筆、結體、成章,貫穿著千變萬化的運動過程。所以對“執筆”也可以分為狹義與廣義的解釋。

康:只是書寫運動過程並不是簡單的技術問題,應該是諸多積累的自然呈現。

沈:是的。其中每一個哪怕最細小的過程都離不開“書內”與“書外”功夫的完美結合。我們常説書寫中的“感覺”,便是全部素養深藏在潛意識中而形之於創作過程的直接體現。“感覺”既是“書內”功,又是“書外”功。兩種功夫互相依存又互相轉化。體現在不同人的身上,“書內”與“書外”的廣度和深度又有極大的區別。

康:縱觀歷史上的書家,他們的字外功夫也是今人楷模。

沈:是啊!在古代,讀書人擁有的文化知識主要集中在經史,這些對書法都有著直接的支撐滋溉作用。更重要的是,古人對這類知識的獲取是從啟蒙階段開始逐漸積累起來的,可以説是深入到潛意識中的,有了這樣的基礎,運用轉化起來也就相應地自如和充分。其結果便是,以往有成就的大書法家,基本都在其他藝術活動藝術領域具有不凡的造詣,只靠“寫字”就能成大名者罕見。

如何加強傳統文化修養,並爭取最大限度地將其轉化運用到書法實踐中,從而使作品的形式技巧具有更深厚、更豐富的文化內涵,真正成為作者綜合素質的體現,將是決定今後書家成功與否以及成就高下的重要因素,而字內外功夫的融會貫通、轉化運用,則是這一過程中的關節所在。

康:您很強調書家的書外功夫,同時您也是這樣的實踐者。

沈:我做得很不夠。讀書多,知識多,豐富人的內心世界,提高了文化意識,並不直接影響到書法,我認為直接影響到書法的應該是剛才咱們説到的一種形式感,一種節奏感,一種精神境界。不過説到這裡,已涉及到“書外”,兩者真不可分。

嚴羽《滄浪詩話》有段話説得非常好:“夫詩有別材非關書也,詩有別趣,非關理也。然非多讀書,多窮理,則不能極其至。”辯證地説明瞭詩內外功夫的關係。書法也同理。書外功夫多了,融會貫通,書法的素質、氣息就不一樣。

康:清朝的宋曹在《書法約言》裏談到,書法的“全無紀律、隨手弊生”等原因之一是“流於酬應”。有人認為“應酬會使人的創作水準降低”。以今天社會的交往活躍度以及您的社會影響力,也少不了應酬。應該説這也是我們文化的一部分。以您的體驗,持藝術立場的應酬與嚴謹的創作有怎樣的區別?這是我想請您梳理的第七個問題。

沈:在我的記憶裏,從改革開放以來,“應酬”二字越來越流行了。“應酬”頻繁表示著有能力、有活力。接待來訪,饋贈作品,都可以列入“應酬”。而題詞、寫序言,竟也以“應酬”對待。大家都在應酬——應付。以我的經驗,最可怕的不是應酬,而是以應付的態度處事。刻意擺出姿態來創作未必一定好,酬應作品也未必一定不好。唐詩裏有不少好的酬應之作。

要處理這個問題,關鍵是我們要有對待藝術的嚴肅與真誠。功利性,意味著書法本體的失落,意味著書法藝術自身的推動力被減弱,書法失去了應有的文化素質。古人書法有許多是以筆札形式出現,著名的陸機《平復帖》、王羲之《姨母帖》《寒切帖》等都是無意間留下的珍品。

您提得好,在認真的藝術家身上,嚴格來説,“應酬”與“創作”不應當出現“兩面性”。給大官寫字與給小學生送字都一樣,對“字”負責,大官與小學生是平等的。

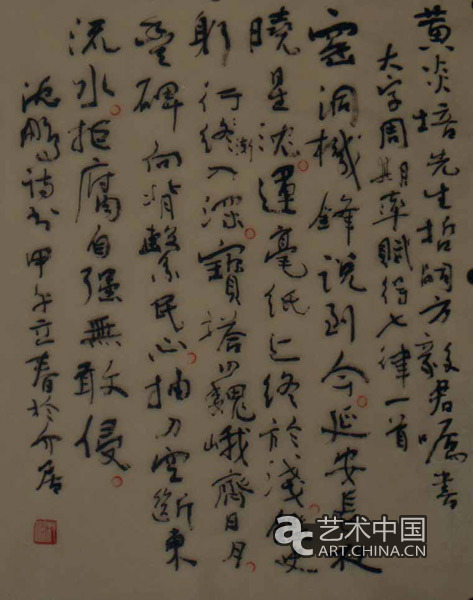

沈鵬作品

康:第八個問題是關於雅與俗的問題。藝術創作中有一個詞叫“雅俗共賞”,從藝術傳播的角度看,這是一個比較有包容性的境界。拆開講,就是説通俗與高雅都能兼顧。您怎麼看?

沈:雅俗共賞的要求似乎普遍能被接受。雅與俗,相對而言。詩三百篇,大多來自民間,今天能懂得的,便入雅。秦代刑徒磚上的文字,在當時至俗,今天的書寫者汲取其拙樸,可能得了雅趣。晉代王氏一門書札,屬雅,其實在那個門第範圍內,也是世俗之事。《淳化閣帖》屬雅,待到帖學普及,便成為雅俗共賞了;待帖學進入末流,有傷于俗。雅俗共賞的現象是普遍存在的。所謂俗,大體指藝術接受者的普及面,藝術欣賞口味的通俗性品格,俗無傷于雅。至於低俗、庸俗,則是別一境界。低俗、庸俗與通俗之間,有時只有毫釐之隔,但不屬於同一層次。《紅樓夢》裏的焦大地位低,但未必俗;而出身大家族的薛蟠倒真是大俗人。再説雅,也不是凡“雅”都好,有假裝風雅,附庸風雅,還有連任何人包括自己在內都説不出所以然的,恐怕進不了雅的範圍,也不是一個俗字所能包括得了。

宏觀來看,書法處在社會轉型期,書法的大環境是相對薄弱的。當前有大批愛好者已非易事,在傳統與現代、東方與西方,高雅與通俗的衝撞中,欣賞水準、愛好口味會有許多差別。要敬重傳統,多元開拓,傳統本身也是多元化的。

康:大概梳理出來請您回答的問題就這麼多,謝謝您對這次訪談的支援和重視!

沈:以上話題,無論即興所談,或是您從我的書中摘出,都完全站在學術立場上平等探討,希望得到讀者指點。感謝《中國書畫》雜誌和文藝界同仁。