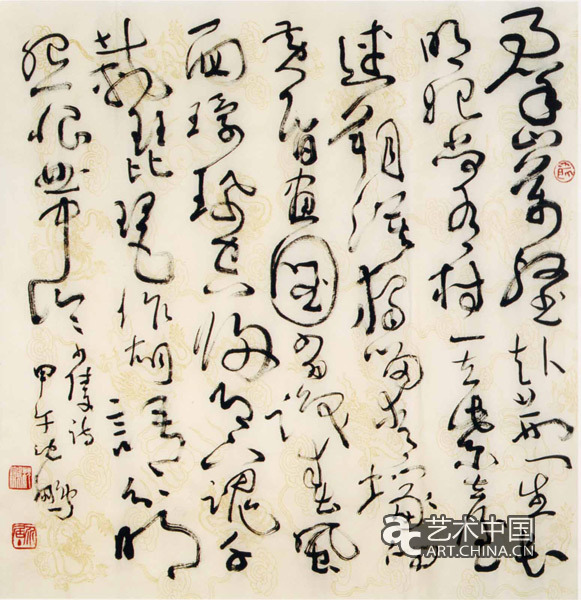

沈鵬作品

康:熊秉明先生所説的“中國書法是中國文化核心的核心”,這説法很有爭議,但無論是不是核心,中國書法的文化之美應該是無可爭議的吧?

沈:是的。人類流傳下來的精神物質産品都結晶為文化。但講到書法還得講它的特點,它體現漢字的形式美。中華文化流傳主要靠漢字。漢字是表情達意的工具。但它的那種方塊的特定形式,以“永”字為代表的八種基本筆畫,線條的變化和運用,給人以美感。欣賞這樣一種美可提高人的精神境界,提升人的審美趣味。書法的形式美有相對獨立性,同漢字的聲、意結合欣賞就更豐富了。圖案畫也是形式美之一,卻沒有書法那樣高的形而上的意味。

康:詩詞創作給您的書法創作帶來了什麼?

沈:詩的意象表現力和想像時空,比書法寬廣,可以給書法家提供靈感。孔子説“不學詩無以言”,詩充分發揮語言之美。書法是在文字書寫範圍內,通過線條的運動創造美。所以,從詩與書法找通感,詩歌發揮漢字的意美、音美,書法發揮漢字的形美,兩者追求的意境中可以找到共同點。

詩有虛實,詩言志重抒情,抒情則以“言有盡而意無窮”為貴。書法也十分講究虛實相生,講究黑白分佈、輕重緩急、抑揚頓挫,講究“書外之意”。這些藝術的共通性必然能雙向促進自己的創作。要善於融通,我以為這是藝術的高境界。

就形式感來講,我覺得“節奏”很重要。詩的語句以節奏為結構,在節奏中運動。音樂更是這樣。我小時候也挺喜歡音樂,除唱歌以外還吹笛子,拉手風琴,彈鋼絲琴。節奏感是一種重要的審美感覺。掌握了節奏之美,對書法創作是有重要意義的。書法作品由一筆到一字、一行、一篇,都需要節奏,都需要逐漸展開,逐步豐富,前呼後應,像懷素的《自敘帖》、黃庭堅的《廉頗藺相如列傳》這些作品,都有著韻律和節奏。從這個角度看我的書法創作,我自己覺得在潛意識裏有這份直覺,當然,時常感到表達不充分。

康:現在喜歡詩詞的人越來越多,我們有個欄目叫“詩書畫印”很受歡迎。但是今人對格律的掌握可能很不到位,有觀點説詩不見得非得有格律,格律也是一個歷史階段的産物。我們現在是不是可以淡化它?

沈:白話詩就已經是淡化了。白話詩從“五四”以來一個世紀,已經站穩腳跟,取得不少成就。今後還有長久的發展。探索,主要靠實踐。如果寫舊體詩詞,我覺得就像唱歌要按照歌譜唱,跳舞要按照步伐規律跳一樣,舊體詩已經形成了嚴格的格律,在讀者中形成審美定勢,還是要遵守格律為上。在遵守格律基礎上,然後再談超越。有人按普通話編新的詩韻,又嘗試新格律,我對此沒有研究,但贊成合理的變革。

康:可以説書法是詩性的更是哲學的。您對書法有著深刻的哲學觀照,也注意體悟。您説自己每每寫完一幅作品的時候會挂在墻上慢慢去端詳,尋找一些問題,體悟一些得失。書法的體悟與哲學一樣嗎?

沈:從根本上講是相通的。我一直認為,中國書法如果失去了深廣的哲學、美學底蘊,便也失去了靈魂。但書法的體悟和哲學的體悟又有所區別。書法的體悟還需要形而下,它的筆法、它的基本技巧都不能缺少。

康:您十年前談到了書法的可持續發展,強調了兩點:第一是書法要進中小學的課堂,現在可以説實現了,教育部已經開始推行了;第二,書法的評論問題,強調健康的書法批評對書法的意義。對第一點我覺得您應該感到欣慰。對書法批評的現狀您有怎樣的評價?

沈:中國書法是中國獨特的傳統文化,自從有了漢字就有了書法,可以説漢字是書法發展的原始推動力,漢字本體是書法賴以存在和發展的本質力量。書法具有展示性強、受眾面廣的特點,具有富含意蘊美和哲理性的精英文化特質,在中國文化史上佔有重要的位置。所以,我和書界朋友在20世紀末提出要充分重視書法在青少年中的淡化現象,實現書法的可持續發展問題。教育部關於書法進中小學課堂的決定意義重大。這是書法界和社會人士共同呼籲促進的結果。

康:從政治生活到文化生活,是長期的錯誤使用使批評這個字眼在人們心目中成為貶義的,這實在是一個誤解。“批評”應該是一個中性詞。您以為如何?

沈:對!本來是一個中性詞,現在人們把它變成了否定的意思。其實批評也就是對於作品的客觀評價。書畫藝術現在評論方面是比較欠缺的。社會上對作品吹捧得多,批評得少,所謂“捧殺與棒殺”,它的效果是一樣的。現在捧得比較多,評論家本身缺乏科學的識見和膽量,給誰評論就説誰好,對當代藝術的發展缺少宏觀的理念。馬克思説的“懷疑一切”,不是將一切否定、打倒,而是要對一切現存觀念持懷疑態度,獨立思考,獲取真知。“子入太廟,每事問”的精神是不錯的。

康:除了對藝術批評的擔憂,您曾經還很憂心地説“你們這一代向誰學”的問題。有位前輩提過這樣的問題:“我比老一代不如,年輕一代又能怎麼樣呢?”您有沒有這樣的孤獨感?沈:“比上一代,我們這些人已經夠差的了,現在有些年輕的還不如我們”——這是王朝聞先生跟我講的話。我跟他開玩笑:“你是不是魯迅小説裏的‘九斤老太’?”

康:那您有同感嗎?

沈:王老説得好。我不敢重復王老的話,同我對自己身體一樣,很少自我感覺良好。在日常生活中間,比如説對於書法的簡單化、庸俗化、低俗化,這種氣氛經常包圍著我們,我們也覺得並不總是那麼愉快。我不喜歡那種廉價的樂觀,什麼事都説以後總會越來越好的,我不喜歡“庸俗進化論”。我覺得應該要有點憂患意識。