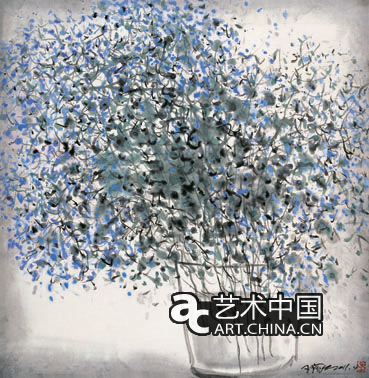

《悠然》,紙本水墨,70×70cm,2011 記者:您是何時開始“遊·象”系列的筆墨試驗的?這與“線索”系列和更早的“天地”系列(上世紀90年代)、“悠然”系列(世紀之初)的創作有著怎樣的內在邏輯? 王:我從小學習傳統國畫,一直以來思考的都是筆墨的問題。在“天地”、“悠然”系列中,我通過畫房子、雲、水,打破一種傳統的構圖方式以及畫面的結構方式。天上地下、屋內屋外,思路非常開闊地來解構畫面。既體現筆墨,這種傳統繪畫語言中特殊的美感,又希望創造出一個新的視覺圖像。在這一系列的作品中,由於房子、雲、水等形象代碼、符號跟傳統更接近,再加上筆墨語言的運用,很容易讓人感覺這還是基於傳統上的表達。 “悠然”系列是我擔任廣東美術館館長時期的創作。在這一時期,客觀來説,我公務比較繁忙,但主要是在這一階段我想嘗試一種新的方式:在追求筆墨語言的同時,將現代生活、現代情感與圖示進行一個當代的銜接。瓶花與我們現代人的日常生活更為貼近,這與我們傳統繪畫在“自然”中看到一個梅花、竹子的狀態是完全不同的。我希望將這種日常生活中的視覺內容以及對此的感受轉換為一種圖示。我認為畫瓶花的過程是一個形成圖示的過程,我願意在這個過程中進行挑戰,看看自己的潛力。我非常佩服林風眠先生的畫,他的畫路很寬,我自己也學他的畫,來形成自己的圖示。在“瓶花”這系列作品中,我有意放棄具體的繪畫,使筆墨更自由地表達。有些筆墨語言並沒有出處來源,只是借助一點形象、一種感覺就去畫。 有一條一以貫之的線索貫穿于前兩個階段的創作之中:第一,探討傳統筆墨與現代之間的關係;第二,圖示建構與其內在的抽象意義上的對應關係。那麼到了“遊·象”系列,同樣是在探討筆墨與當代的問題。這個階段的圖示觀念性更強,筆墨語言更趨於抽象。從視覺圖像來講,這三個階段之間的跳躍還是挺大的。我認為藝術家應該找到一種感覺就去畫,而不是一直遵循一種已經形成的風格。 記者:從事媒體多年,接觸過很多各個不同“山頭兒”上的藝術家,我通常的經驗是:當代實驗的藝術陣營與堅持傳統的國畫圈子並不搭界,甚至是相互排斥。在您擔任美術館館長期間,您策劃了大量的國內外的“當代藝術”展覽,但是在自己的創作中您卻堅持以筆墨為媒材的傳統繪畫。這二者之間是否存在著某種對立? 王:在參與當代藝術的過程中,其實我覺得自己也蠻敏感的,對媒材、對觀念、對那種很新的表現方式也有我自己的判斷力。但我總認為,作為一個藝術家,他還是應該從自己的內心去尋找一種表達傾向,找到合適於自己的那種東西,有一點東西就行了,不可能樣樣都觸碰到。所以,我選擇了美術館管理、策劃展覽的工作,運用我的理性去推動當代藝術的發展。 話説回來,其實我也有一些拿出來的東西,這些作品的面貌是很多樣的。我早年畫過一些抽象的,但是感覺與別人的作品似曾相識,作品還不夠深入、不過癮。2011年我曾經做了《滲》這個裝置:我用一張生銹的鐵板做好造型,上面裱上宣紙,將其置於一個安靜的墨池當中。在宣紙吸水性的作用下,紙與繼續生長的鐵銹以及不斷延伸的墨形成了一種互動,三者相互作用,産成了非常有意思的肌理。這種攜帶東方農業文明密碼的宣紙、墨,與象徵工業文明的鋼鐵,以及在一定時間、空間中形成的銹融為一體,共同形成了一種味道,很安靜、很有內涵。 記者:您曾經説過:“期望通過‘遊·象’這系列作品,使中國水墨畫産生出一種更加國際性的藝術語言,不是在中國自身的語境裏向前推進或吸取西方的語言,而是直接進入到一個更加國際性的語言或語序裏去思考問題和尋找感覺。”該如何正確理解這句話? 王:多年以來,大家也都在探討中國的水墨應當如何發展,在筆墨運用方面應該如何更有表現性,在西方強勢文化的影響下我們應當怎樣面對等等。我個人認為,當代的視覺文化具有另外一種含義,這是一個視覺習慣的形成過程,這包括文化傳統、當代觀念等等。 我們在這樣一個全球化的文化語境裏面來探討問題,這個語境不是説全部來自西方、國外,而是個不斷發生、不斷交融的文化氣場。在某個階段,可能西方在其中佔主導作用,它的氣場最大,我們可能暫時氣場小一點,但不能説沒有我們的東西。應該將我們的東西與外來的資源融為一體,在這個過程中如果我們的綜合力量——政治、經濟、文化、國民素質——不斷地得到提升,那麼才能在這個國際化的大舞台中展現自己的東西,只有找到能與這個氣場發生互動的、為別人所能接受的方式,才能進入到這個氣場當中來。如果東方與西方、中國與外國永遠是自説自話,那麼我們恐怕永遠對不上號。所以,我希望通過視覺的方式,找到一種能夠彼此了解、進入的交流方式。 |