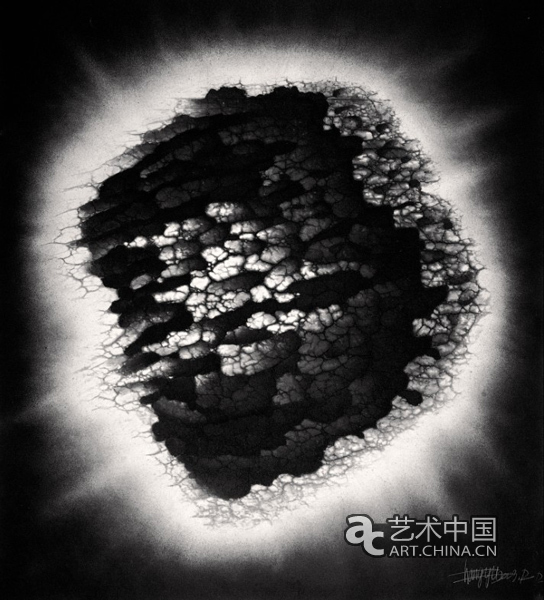

文 / 張羽  張羽——靈光71號:漂浮的殘圓,99×90cm,2003 張羽——靈光71號:漂浮的殘圓,99×90cm,20033月31日沈揆一先生(美國加利福尼亞大學教授)在國立台灣美術館“一個東西南北人——劉國松80回顧展”學術座談會上發言説:“80年代中國水墨畫領域創新的道路上,進行摸索的年輕畫家們,一心想創作新風格。然而,一旦走到傳統的門檻之前就有點手足無措,但他們在劉國松那裏看到了一套完整的中國畫創新的理論以及成功的實踐記錄。很自然,一批年輕的藝術家們成為劉國松的追隨者,開始了中國實驗水墨的探索歷程……”。與此同時,沈揆一先生在現場依次投影展示了實驗水墨具有代表性的作品,張羽的《靈光》、石果的《團塊?陰陽同體》等。 沈揆一的觀點我認為是對現代水墨、實驗水墨發展沒有深入的研究。在演講臺上如此向聽眾傳播這一與事實不符的觀點有些不負責任。事實上,大陸歷經80、90年代的藝術家、批評家都親眼目睹了實驗水墨的出現與發展,它是經過六、七年現代水墨探討之後才逐漸形成的,並具有明確地針對性。也就是説實驗水墨是現代水墨之後才産生的。 非常幸運的是我完整地經歷了中國當代藝術發展30年。這30年也是我參與現當代水墨發展的30年,深感當代水墨發展至今的曲折歷程。80年代前後的中國美術界發生了太多的事情,從“星星畫會”、“’85美術思潮”直到“89現代藝術大展”,我們目睹也親身經歷了那些至今還記憶猶新的往事。所以,我無法理解沈揆一先生這段簡化了的發言。因為,這段歷史的事實根本不可能像沈揆一先生所言,劉國松在大陸的影響引發了實驗水墨。劉國松在大陸的第一次展覽正是大陸水墨領域的中國畫探索時期,還不存在現代水墨、又何來引發實驗水墨。所以,這一觀點是完全扭曲歷史的。 凡是經歷過那段歷史的人們都會清楚,那是一個怎樣錯綜複雜的特殊年代,剛剛開始甦醒的人們,心裏有多少理想和對未來的夢。改革開放之後,年輕的藝術家們瘋狂地向西方現代藝術學習,填補著特殊歷史時期所帶來的心理缺失與藝術審美的匱乏。在學習過程中不僅敢於大膽地嘗試和模倣各種各樣的風格和技巧,甚至面對西方現代藝術的衝動會有些偏執,以至於直接採取拼接、挪用。 |