《手提箱裏的盒子》

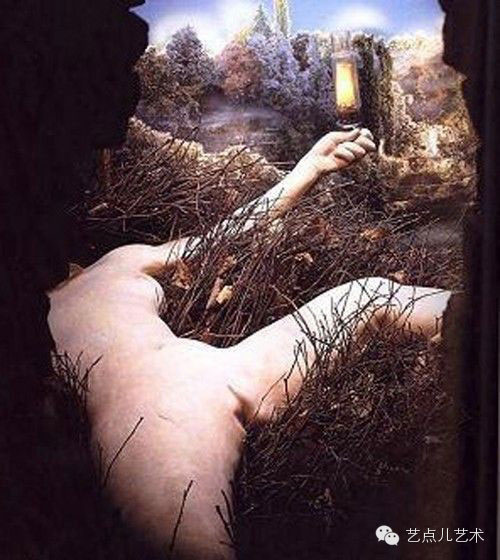

《給予》

退一步吧,我們可以學習他的藝術:反權威!那麼,我們究竟學到他什麼了?杜尚的藝術具有兩面性,一方面他用最省力的方式進行創作:在現成品上簽個名就成。另一方面,他絲毫不畏懼進入任何最為細緻繁瑣的作品創作,他有幾件作品都是極為耗時費工的活兒。他的《大玻璃》從畫草圖開始到最後停手,是11年時間,《手提箱裏的盒子》從1938年起動手,一直到他過世之後才全部裝配完畢。他的最後一件作品《給予》,是用22年時間完成的。 後人學他,蜂擁而去的只是他輕鬆省事的一面。這正像超現實主義畫家達利(Salvador Dali)諷刺地説過,“現在現成品覆蓋了全球!一塊15碼長的麵包已經被變成15英里長了!” 有誰肯來學杜尚的耐心,收斂,緩慢,無求?

(薩爾瓦多·達利,Salvador Dali)

因此可以説,我們並沒有找到所謂“鼻子底下的簡單真理”,或者説,簡單的真理對於我們並不簡單。那麼杜尚對於我們意義何在?我們何苦非要去理會這個人,杜尚並不見得領這個情。他對自己一向低調,不喜歡看見自己被頌揚,被抬高。 可氣的只是,這個人活出了一種出眾的美麗,讓我們無法不去動心。尤其是眼下身處人欲橫流的社會,人人活得焦躁、忙亂、辛苦、昏悶。杜尚的存在方式給了人一種安慰:只要你願意,你可以好好過,重新活,讓自己從慾望裏解放,從追逐中脫身,你可以赤手空拳,無名無位,但你可以做自己的主人,沒有任何東西可以妨礙到你。你可以活出自由,活出瀟灑,活出快樂,活出生命的真意。因此,我們還是得回到杜尚,還是得來探索,究竟“是什麼使得他如此吸引人”。

要探索杜尚的為人,必須走進他深深的內心,杜尚這個人最重視心靈,他的生活重心在內部,不在外部。他跟藝術決裂,也在於他看出了,我們所接受的那種藝術,實際在荼毒人心。在做一個社會性的藝術家(有名有利)和心靈自由之間,他選擇後者。他對自己的所作所為非常清楚,亦非常自信,他從來也不需要向別人説明、解釋、或宣揚自己。他敢於一個人——就像在一條沉船上一樣獨自應付整個局面。結果,他非但沒有被周圍的浪頭打沉,反而在從容和沉默中,把船開進了一個新航道。

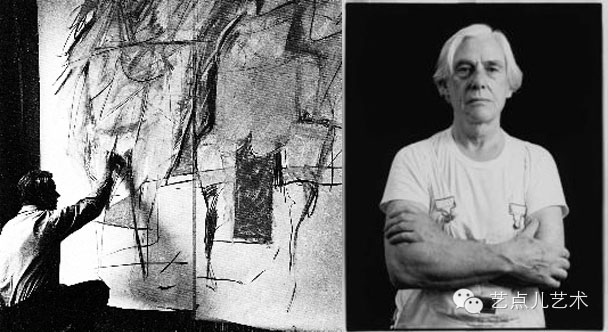

(威廉·德·庫寧,Willem De Kooning)

就像美國抽象表現主義畫家德庫寧(Willem De Kooning)讚嘆的那樣:杜尚一個人完成了一場藝術運動。這一點杜尚自己可能也會同意,他説過:“一個人是有可能克服外在環境的--就一個人。不是一群人,甚至不是一個流派。換句話説,我又把一個人提出來了,一個個體,一個半人半神的角色,如果他能夠不被可能存在的對立面所壓垮,他應該可以脫穎而出,可以戰勝被大眾所完全認可的價值。我們不知道他應該具備哪些素質,因為這是些非常個人化的素質,它們來自很深的地方,來自個體深深的內部。” 那麼,杜尚這個個體“深深的內部”有什麼?杜尚自己也沒有給我們明確答覆,如果我們尋找,我們只是徒勞,因為不止一個人發現並指出,杜尚這個人是“無我”的。

Ⅶ.無我:擺脫我自己

(1913 年,其作品《下樓的裸女》在美國引起轟動)

義大利畫家奇安弗蘭科·布魯奇諾(Gianfranco Baruchello)説,“對於杜尚,對於他的作品,你會發現你所打交道的是一個非常臨時性的自我,那個‘我’並不代表著構成那個人的主要部份,那個‘我’是這個人在他應付各種需要時拿來用的一個東西,這個‘我’不能拿來定義這個人,能夠定義這個人的是他的那種可以與‘我’保持距離的能力。讓他的作品顯得不可思議的地方是你在他的作品裏看不到‘我’。即使在他最早的繪畫作品裏都反映了這個特點。比如他的《火車上憂傷的年輕人》,《下樓的裸女》,這些畫作不是像未來主義那樣是有涉速度的,也不是像立體主義那樣是多視點的同時展現,那根本是一個人在不同的時刻裏持續展現的情形,我們看見的是一個存在狀態的平行系列展開,在這裡,‘我’是不存在的。‘我’通常給人的印像是一個不變的對象,一個時間空間中的獨立個體, 當你擺脫了這個, 你就會成為生活在不同時刻的一個過程,一系列神秘的過程。”

這個發現相當準確,杜尚自己也明確説過:“我不相信‘個體’這個詞,這個詞是人造出來的。我對於在一面美學的鏡子裏觀看自己從來就沒有多少興趣。儘管我很清楚地知道我在利用自己,可我還是總想著怎麼才能擺脫我自己。我把這個叫做‘我’和‘自己’的遊戲。”“擺脫我自己”這是多奇怪的要求啊! 比如我們或許可以要求自己擺脫財富,擺脫名聲地位,可怎麼能夠擺脫自己呢?這樣的思路,我們只能在佛教中看得到,那便是“無我相”,或者是莊子説的那種“至人無己”,那是難以達到的感受與境界。這境界有些人試圖通過修行達到,有些人卻天生就能達到。我們只要留心,就可以看到,無論古今中外的高人聖賢,都會具備類似這樣的境界,比如享譽世界的阿根廷大文豪博爾赫斯也非常善於分離“我”和“自己”。

(豪爾赫·路易斯·博爾赫斯 ,Jorge Luis Borges)

博爾赫斯在一篇著名的散文《博爾赫斯和我》中這樣表達了他的“分離”立場:“有所作為的是另一個人,是博爾赫斯。我只是漫步于布宜諾斯艾利斯的街頭……我通過郵件獲得關於博爾赫斯的消息並在候選教授的名單或人名辭典中看到過他的名字。……我將寄身於博爾赫斯而不是我自己(假如説我還是個人物的話),很多年前我就曾經企圖擺脫他而獨處,並從耽于城郊的神話轉向同時光及無限的遊戲,然而,那遊戲如今也成為博爾赫斯的了,我還得另做打算。因此我的命運就是逃逸、喪失一切、一切都被忘卻或者歸於別人。”

能説出類似這些話的人,是那種最最精明的人,他們都知道,一個人一旦被“我”抓牢,他就是個終身囚徒了。 因此,杜尚也是精明透頂的,他一直都在小心逃離這個“我”的“追捕”,他把這個稱為“一生的戰鬥”。他一生都不肯為“我”做任何事。他不要用藝術家的頭銜榮耀自己,他從不肯重復自己來為“我”沽名釣譽。他清楚地知道,只要逃離了我的“追捕”,他便可以徹底從名利地位解脫出來,他可以行所當行,至所當止,沒有什麼東西可以左右他,他是他自己的主人。

這一切聽來似乎是自相矛盾的。前面我們還在強調杜尚的“獨自個兒”,“一個個體,一個半人半神的角色”,現在我們又在談論要逃離這個“個體”,要“無我”。是的,從我們通常接受的價值看,這是顯然矛盾的。而這兩者的“矛盾”關係,正像一位日本禪師鈴木大拙説的那樣:“人唯有當他不再是一個人才能自由。當他否定自己並融入整體,他才是自由的。更確切地説,當他是自己而又不是自己時,他才是自由的。只有當一個人徹底了解這個看來顯然的矛盾,他才有資格談論自由、責任或自發性。”這對我們而言是個迷。這個迷,我們值得花一生的時間去解開,早些解開的人有福了。只是杜尚可惡,他沒有給我們留下更多的話來指點迷津。

Ⅷ.杜尚的“消極”

1946年夏天,杜尚被一個攝影家朋友邀請到他的別墅裏去消夏,在閒談中,他們説到美國庸眾的急功近利,物質至上。杜尚認為,對於這個現狀,用教育來改變是不可能的,他認為可以給予抵制的方式是:沉默,緩慢,獨處。這是非常典型的杜尚的方式。他天生是個從不作任何推動、爭取、或者為什麼目的奮鬥的人,他的這個狀態被特別有拯救人類責任心的德國行為藝術家博伊斯(Joseph Beuys)指責為消極。

杜尚這是消極嗎?為什麼“消極”的杜尚用他那樣不抗爭,不爭取,不宣揚,不為任何風頭或名利所動的方式,打動了那麼多人?為何他那些作品的不美,贏得了大美?他的少,遠勝過多?他的無言,弄得舉世皆知?為什麼大音卻是希聲,大相總是無形,我們置身的這個宇宙究竟包藏著一個怎樣的大秘密啊?!這些問題讓我們不得不重新思考,究竟什麼是積極,什麼是消極?什麼是“我”,什麼是“無我”……我們通常所持有的是非標準中,究竟有什麼樣的局限性?存在著什麼樣可怕的誤導?

Ⅸ.標準是什麼?

真是不幸,所有些發問再次把問題弄得複雜了。也就是説,杜尚的為人、杜尚的處世、杜尚的存在,把我們正常的邏輯、習慣的思路、通行的價值,全打亂了。在這個“混亂”的局面裏,究竟是他錯,還是我們錯?他是少數,我們可是多數,而且是壓倒的多數。 然而,我們要小心,世事常常被本末倒置,人們又極善於謀虛逐妄,其情形活像古代一則故事所描述的:有一病者,每日低燒,經年累月,成為習慣。俄而燒退,忐忑不安,遂以為病。