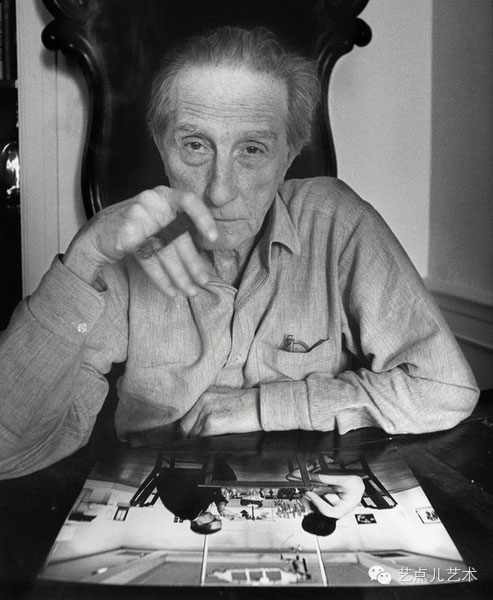

Ⅳ.杜尚的生活

他的基本情形是:學歷,高中畢業。一生沒有職業。長期未婚(67歲才結婚)。沒有任何財産--不光沒有房子、汽車,家中甚至連書都沒有一本。他的住處簡單得像一個船艙。他旅行時常常不帶任何行李,他把洗換的兩件襯衣都穿在身上,牙刷放在口袋裏。 所有認識他的人都喜歡他(無論男女),所有的藝術團體都想拉攏他,可是他從不屬於任何女人,也不屬於任何團體。 他説話準確有效,絕無廢話。

他的生活也都是精確的:他量出為入,不花力氣多掙一分錢,不積蓄任何多餘的身外之財。 他從不失態,一向從容鎮靜,他的鎮靜來自他的不在意。他的朋友説,“你不得不認為,這樣的不在意是一種大智慧的表現。他説的每一件事都非常簡單,完全不帶傾向,這樣極度的單純反而極度迷人,你會注意到,他終其一生都在這個方式裏生活著。”

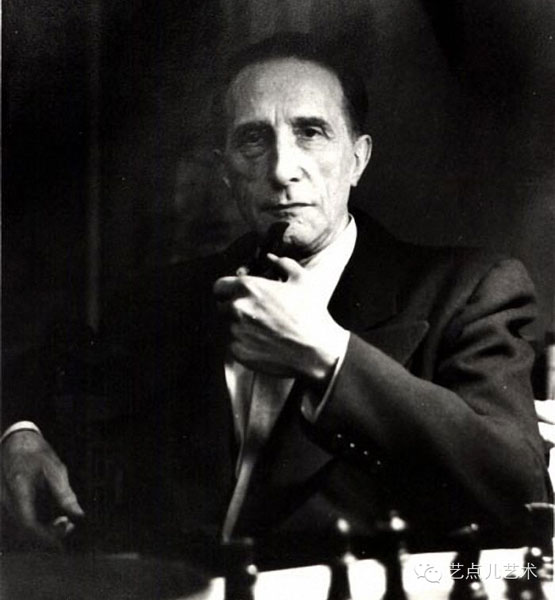

Ⅴ.杜尚的態度

美國畫家兼收藏家考普雷(Willam Copley)説:“請原諒我談到杜尚時要把他當成聖人,他對我而言就是這麼回事。聖人就是具有智慧之人,杜尚就是能夠意識到在我們每個人鼻子底下的簡單真理。”這就讓我們好奇了,那麼多卷帙浩繁的研究尚無法説透的杜尚,他的所有好處竟只是來自“鼻子底下的簡單真理”?那究竟是什麼樣的簡單真理? 我們不妨試著從杜尚自身的言論中來了解他的簡單。

ⅰ.杜尚對人生所取的簡單態度是: “我從某個時候起認識到,一個人的生活不必負擔太重,做太多的事,不必非要有妻子、孩子、房子、汽車。幸運的是我認識到這一點的時候相當早,這使得我得以長時間地過著單身生活。這樣一來,我的生活比之娶妻生子的通常人的生活輕鬆多了。從根本上説,這是我生活的主要原則。所以我可以説,我過得很幸福……還有,我沒有感到非要做出什麼來不可的壓力,繪畫對於我不是要拿出産品,或者要表現自己的壓力。我從來沒有感到過類似這樣的要求:早上畫素描,中午或是晚上畫草圖等等。”

“我不是那種渴求什麼的所謂有野心的人,我不喜歡渴求。首先這很累,其次,這並不會把事情做好。我並不期待任何東西,我也不需要任何東西。期待是需要的一種形式,是需要的一個結果,這個情況對我來説不存在。因為到現在為止的很長一段時間裏,我什麼東西也沒有做,我覺得挺好。”

“我反對所有的那些……小心翼翼的盤算,一堆非常邏輯化的原因:我是該選擇繪畫,還是該選擇別的?是做個搞藝術的人,還是去結婚,有孩子,有房子……我沒有那種預先的計劃,我不為明天擔心。”

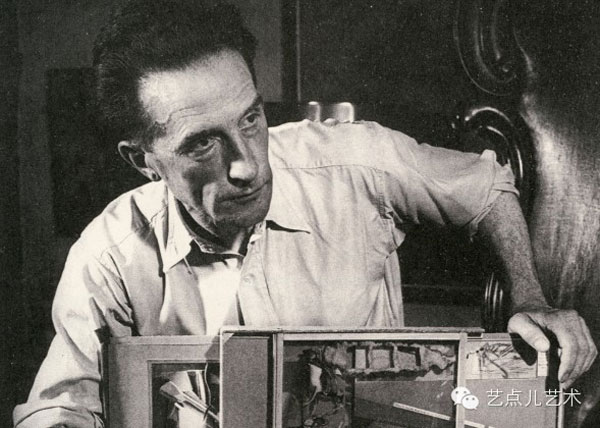

ⅱ. 杜尚對藝術和藝術家所取的簡單態度是: “……活著,畫畫,做一個畫家--從根本上不意味著任何東西。實際上在今天事情還是這樣。一個人想成為畫家,是因為他想要所謂的自由,他不想每天早上去坐辦公室。我不覺得藝術家是那種必須做出什麼東西來的社會角色,好像他欠了大眾什麼似的,我討厭這種想法。我有興趣的不是藝術作品,而是做出作品的人。”

“一個個體,人之為人,人之為人的那個大腦,對我來説比他做出的東西要更有興趣,因為我注意到許多藝術家只在重復他們自己。當然這是不得不如此的,你不可能總在創造。他們有這樣的一種積習,使得他們,比如説,要在一個月裏畫出一張畫來。一切取決於他們的工作速度,他們覺得他們欠了自己的社會每月和每年的畫作。”

《自行車輪》

“從根本上説,我不相信藝術家的創造功能,他和其他任何人是一樣的人。他的工作是要做某種事情,那麼商人也是要做某種事情……‘藝術’這個詞是從梵文來的,它的意思是‘做’。現在每個人都在做些什麼事,那些在畫布和畫框之內做東西的人就被稱為藝術家。起先他們都是被稱為工匠的,我更中意這個稱呼。無論在世俗的、軍事的、或是高雅的生活裏,我們都是工匠。”

“我不覺得藝術很有價值。是人發明藝術的,沒有人就沒有藝術。所有人造的都沒有價值。藝術是一種癮,類似吸毒的癮。藝術家也好,收藏家也好,和藝術有任何聯繫的人也好,都是沾了這種癮。藝術的存在絕對不是如同真理的存在一般。為什麼允許藝術家的自我四處氾濫並毒害空氣?我們難道沒有聞到空氣中的惡臭?每天在這個世界上有6000個展覽在舉行,因此,如果為一個展覽,藝術家就認為是他藝術的終結,或相反,是他藝術生涯的高峰,不是有點兒可笑嗎?你必須把自己看成六千分之一,就該明白是怎麼回事了。”

ⅲ.杜尚對做人的基本看法是:

“我喜歡活著,呼吸,甚于喜歡工作。我不覺得我做的東西可以在將來對社會有什麼重要意義。因此,如果你願意這麼看,我的藝術就可以是活著,每一秒,每一次呼吸就是一個作品,那是不留痕跡的,不可見不可思的,那是一種其樂融融的感覺。”

“我不相信‘個體’這個詞,這個詞是人造出來的。因此,我對自己不認真。我什麼都不信!‘信’這個詞又是一個錯誤。就象‘判斷’這個詞。它們兩都是很可怕的觀念,但世界卻建築在其上。我希望月球上不會是這個樣子。我拒絕接受任何現成的東西,我懷疑一切。我總是想著要放下自己已經有的包袱。我是非常不受誘惑的。”

“本來我們這個地球在浩瀚的宇宙中就是小而又小的一點, 人們又老要擺出一種權威的面孔,這一點難道不夠讓人覺得好笑嗎?我總覺得,如果把科學這類尺度稍微撐長一點,生活會變得更加有趣……當然我們畢竟要接受所謂科學的法則,因為這給生活帶來許多便利,但這並不意味著它們就是事物的真相。也許它們只是幻相。我們太看重自己了, 我們以為自己就是這個地球上的主宰,我對這一點非常懷疑。‘法則’這個詞壓根兒和我的處世原則相抵觸,科學顯然是一種封閉的迴圈,每50年或者某時候,新的法則一齣,舊的就得全部改過。我看不出我們為什麼要如此推崇科學,因此我要給出另一種證偽,我全部的所作所為就是在證偽,這就是我的個性,我就是不能對生活抱一本正經的態度,但是讓一本正經帶上幽默的色彩,倒是很有趣的。”

“我們一旦把自己的思想放進詞或句子中,事情全都會走了樣。所有這些玩笑--上帝的存在,無神論,決定論,自由意志,社會主義者,死亡等等,都是一盤被稱為語言的棋局中的子兒,只有當一個人不介意在這盤棋局中的輸贏,它們才會對於他有娛樂作用。”

Ⅵ.關於我們

杜尚所説的這些對我們而言簡單嗎?似乎並不簡單。他不要計劃、盤算、渴望、追求,不要做藝術家、不高看藝術,“不相信什麼地位”,甚至不看重自己。這對我們能行嗎?我們需要很多東西,渴求很多東西,我們需要發憤,有為,建設,追求……所有杜尚不要的那些東西,我們一樣都不捨得放棄。