面對光怪陸離、參差奇異的當代藝術圈,面對教人眼花繚亂、啞然失聲的當代藝術作品,我們不禁要問,難道人類已經真的走到了阿瑟·丹托所謂的“藝術終結之後”的後-藝術時代?難道藝術已經完全脫胎換骨,絕棄與過往?難道,藝術史敘事已經完全告別格林伯格專注于媒介形式的現代主義邏輯,拋棄了任何訴諸於審美經驗的描述?假如真的如此,那麼當代藝術是否在1917年——杜尚的小便器《泉》誕生時——便已經開始了呢?那不正是現代主義蓬勃發展的時代嗎?彼時的杜尚我們到底應該如何理解杜尚在藝術史上的位置及現成品的美學意義呢?使人困惑和惋惜的是,這些疑問雖然不斷産生,卻始終得不到令人信服的解答。當理論家們投向當代藝術圈的喧囂、高傲地一薄前人時,我們是否需要再次仔細考察現代主義的運作機制和邏輯肌理呢?答案自然是肯定的。因為,只有細緻考察、辨析現代主義的深層機制,才能正確把握現代藝術走向當代的邏輯,理智面對當代藝術。

比利時學者蒂埃裏·德·迪弗(Thierry de Duve,1944-)雖然在中國學界知名度不高,卻是杜尚研究權威,現當代藝術理論研究的傑出學者,當代最著名的藝術理論家和批評家之一。當眾多業界同行趨之若鶩地膜拜新奇時,他卻孑孑而行,憑藉對格林伯格現代主義理論以及克拉克與弗雷德現代主義之爭的條分縷析,以知識考古學的方式,深入探究了現代主義生成、運作及異變的邏輯;憑藉對歷史事實的剖解,以杜尚現成品為切片,精細展現了當代藝術與現代藝術的深刻交織;憑藉對康得美學的重新詮釋,以審美判斷的遷移為線索,深刻揭示了當代藝術的現代性底色。要想一探德·迪弗對杜尚現成品藝術、現代主義運作機制及當代藝術之現代性邏輯的精準剖析,最好的選擇莫過於閱讀其名作《杜尚之後的康得》(Kant After Duchamp, 1998)。可惜的是,此書雖已名揚十餘年,卻一直未引進中國;而今,以沈語冰先生領銜的翻譯團隊在嘔心瀝血數年後,終於使其與國內讀者見面,此實乃一件遲到的盛事。

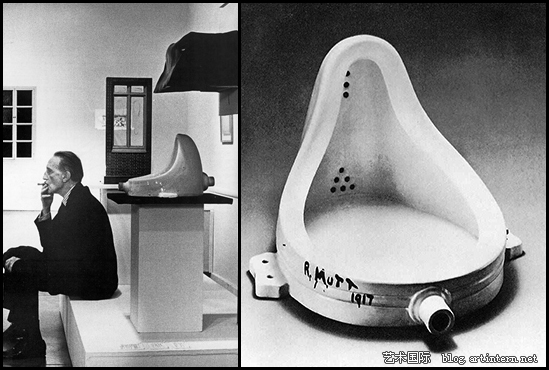

還原《泉》的藝術史現實

德·迪弗多年來致力於闡釋和重估馬歇爾·杜尚,其成果包括早期重要論文《現成品和顏料管》(Readymade and the Tube of Paint,1986)《藝術唯名論》(Pictorial Nominalism,1991),文選《未盡的馬歇爾·杜尚》(The Definitively Unfinished Marcel Duchamp,1991),以及《杜尚之後的康得》這本精彩的總結之作。在第一章裏,德·迪弗通過巧妙地拋棄第一人稱而採用第二人稱的寫法,將自己接連想像成一位外星人、藝術愛好者、藝術批評家、傳統歷史學家、美學家或藝術理論家、譜係學者,以及最終以一個福柯式的現代藝術考古學家的身份,表達了面對杜尚小便器時的不同感思,從而指出,因為這些身份都挾帶著不同趣味與慾望,所以,任何致力於純粹客觀觀點的嘗試,都是不充分的。尤其值得一提的是,接下來的第二章,德·迪弗並沒有直接對杜尚的藝術方案進行理論的或哲學化的分析,而是以一個拿著放大鏡似的考古學家的姿態,極為細膩地還原了《泉》誕生時的藝術史現實或原初環境,凸顯了杜尚為其合法性所做的精明算計和行動,重塑了事件的現場語境。杜尚的立體派作品《下樓梯的裸女》原在1912年由於立體派評委們的反對而沒能法國“獨立藝術家沙龍展”所拒,心灰意冷的他卻在1913年驚訝地發現,這幅畫在美國軍械庫展覽上引起轟動,再而經由媒體宣傳,使美國人都“認識”了這幅畫,並在心中“認可”了其前衛藝術代表的地位。杜尚開始意識到:“是觀眾創作了繪畫。”於是,軍械庫展後聲名卓著的杜尚便想以遞交一個小便器的方式機智地抹去之前被拒的歷史,通過一系列老謀深算的操縱,《泉》竟然進入了藝術史,並被公眾所“認識”甚至“認可”。

對《泉》出場語境的巨細靡遺的描述,無疑是對現代藝術史的貢獻,也是這本書的看點之一,但這也招來了一些質疑,如密歇根大學丹尼爾·赫威茨(Daniel Herwitz)教授認為:“德·迪弗的書並未真正提供了一個‘現代主義的考古學’。因為一個考古學的主題,正如福柯所説,是對一個‘散亂結構’的分析性揭露,不僅要挖掘“檔案”……還要展現出接合一個現代權力系統的運作規則。”(The Journal of Philosophy, Vol. 95, No. 3,1998, pp. 142-148)其實,在還原過程中,德·迪弗已經著重強調了杜尚與18世紀以來法國沙龍藝術體制的關係,凸顯了“展覽”、“公眾”在現代藝術運作機制、審美協定重訂中的基礎性作用;而作者的另一本重要著作《字裏行間的格林伯格》(Clement Greenberg: Between the Lines,1996)則對現代藝術機制給予了更為系統詳細的闡釋,丹尼爾顯然沒有讀過。從這裡岔開一會兒,概括介紹一下德·迪弗的現代主義敘事也許是不無裨益的。

現代藝術的審美協商機制

首先,德·迪弗贊同格林伯格堅持“藝術與生活的不連續性”以及“觀眾需接受一個成規”的觀點,卻不認為“只能見於藝術的價值”和“可見於生活的價值”具有恒定的區別,而前衛藝術與庸俗藝術之間的差異亦不取決於這種象徵性區分,而在於它們與“他者”(即它們所設想的表達對象)的關係。德·迪弗關於“他者”的闡釋,實際受到了克拉克《格林伯格的藝術理論》(“Clement Greenberg’s Theory of Art,”Critical Inquiry 9:1,1982, pp.139-156.)一文的啟發。克氏認為,藝術遭遇的危機與其説是庸俗的威脅,毋寧説是收信人(addressee)的缺席(absence),因為“藝術想要向某人(someone)傳達(address)”,而現代主義(即格氏的前衛藝術)卻“缺乏一個可以傳達的勝任的統治階級”,換言之,它是“資産階級放棄了它對貴族的訴求時”的“階級缺席狀態中的資産階級藝術”,而現代主義媒介則以各種各樣的缺乏(如缺乏深度、清晰輪廓及空間統一性)體現了這種收信人的缺乏,故而它“最典型的呈現,是作為否定(negation)和疏離(estrangement)的場所而出現的。”

出於必要而剔除了克拉克見解中的階級政治意涵後,德·迪弗給出的現代藝術走向媒介自律的清晰邏輯可以概括為:野心勃勃、意味深長的藝術,本需要一個有教養的公眾;在這個公眾缺席的情況下,藝術家不知向誰表達投遞,便只能鑽進媒介中去尋覓和探索;這樣,媒介便不僅是一種被純化的物質敏感材料,更是一個向失蹤的收信人/他者進行表達的場所;於是,他者即媒介,媒介即他者,或者説,媒介的身份(技術-美學定義)正是這樣的他者性(otherness)(精神-社會定義)的存在場所。

正是“收信人”的缺乏促使藝術走向自身,但是這僅僅解決了現代主義“為何”産生的問題,而沒有解釋它是“如何”運作的。德·迪弗認為,能夠成功涵蓋二者從而形成統一的現代主義理論的關鍵,是“慣例”(convention)這個概念——即在贊助人、購買者等外界影響下的藝術家職業慣例和美學規則。當藝術慣例嵌于所有慣例時,一個穩定的協定(pact)便在知已知彼的雙方(藝術家和“他者”)之間訂立起來;而當這種傳遞-傳達的條件失去時,藝術家們賴以與其觀眾交流的既定觀念便動搖了,他們不再能夠評判觀眾對他的作品所採用的符號與指稱所做出的反應。19世紀中葉法國“沙龍”展覽體制恰恰促使了這種情況的産生,當時它破除陳規,向公眾開放,接受大眾評判,1855年幾乎90萬人參觀了沙龍展。於是,“一個可以進行個人審美判斷的公共空間被創造出來”,它與“學院精心維持的經典美學標準和長久沿襲的品質産生了明顯矛盾,階級鬥爭成了趣味鬥爭”。面對蕓蕓大眾,藝術家的職業慣例勢必發生變化:任何被藝術慣例的破壞都標誌著與某個公眾派別之間協定的破裂;而要簽立一個新協定,就要面向另一個公眾派別。這樣,“他者”的含混性便帶動了故事發展。

一些敏感隨性的、不被學院和生計所困的藝術家本能地體驗到人群中充滿著矛盾的審美期盼和趣味,他們就在這種不確定的體驗中作畫。他們還感覺到,需要與那含混的、充滿社會矛盾的“收信人”簽訂一個審美協定,但是原先的權威協定又未完全退場,在這種矛盾和慾望的壓力之下,藝術家在審美觀點上違犯了一個技術慣例。通過打破慣例,前衛藝術家驅使公眾認識到,慣例或協定都是不定的;他們自身則轉入媒介,將技術上的美學約制當作推論新協定的場所,或表達場所。於是,藝術家職業慣例也被推進到一種商榷的境地。

更為重要的是,在德·迪弗看來,繪畫媒介確由技術-美學慣例所造就,但其真正主旨仍然是協定:技術慣例與審美慣例的砥礪。藝術家破壞慣例(如破壞深度),並將被破壞的慣例擲給無名的他者,逼迫他們默許這種破壞,接受技術-美學慣例重新協商的挑戰。前衛派畫家不期待仍抱有成規的公眾認可他的繪畫品質,而要求觀看者在審美判斷中給那些慣例施加壓力,這樣,他便締結了一個關於達成一個協定的協定。德·迪弗宣稱,這便是現代主義自我指涉性(self-referentiality)的主要動機。當然,一個新的美學協定的正式確立,既需要藝術家的冒險革新,也需要那些已經敏銳感知到陳規正被推翻、新協定正被重新協商的來自於資産階級精英的藝術愛好者,他們擁有一種對社會異識(differend)的道德尊重,而這種尊重促使他們審美地感知藝術;他們還具有一種“想要異於普遍共識、非趣味判斷”的異議情緒(dissent),對於這種情緒來説,所有否定性圖形(解構、衝突、扯破、無意義)都是適合的。這樣,資産階級精英便拋棄了其所屬階級“高雅品位”的傳統標準,根據自我感覺及特殊審美經驗來建立協定,而那些最反叛的作品因其在呼喚審美協定過程中拋棄了傳統、重新定義了媒介,從而被推至現代藝術的傑作之列。

這種“叛例-接受”的新的審美協定達成方式,從根源上説,來自於現代性的發展,而這種“訂立協定的協定”,亦作為現代藝術的傳統而延傳下去。德·迪弗在另一本書中説,“馬奈拋棄了明暗技法,塞尚拋棄了線形透視,立體派拋棄了歐式幾何空間,早期抽象派拋棄了具象。這些拋棄被記錄在一系列藝術傑作中,構成現代性的判例,並受到‘最後’一次拋棄的重新審判,這就是杜尚對繪畫本體的拋棄……”(《藝術之名——為了一種現代性的考古學》,秦海鷹譯,湖南美術出版社,2001年10月,134頁。)可見,杜尚當然處於這一現代主義脈絡中,是個地地道道的現代藝術家,只需看看他與沙龍等展覽的關係便一目了然了!只不過,他太聰明,過早地發現、利用又隱瞞了這個協定生成機制,這個新的藝術“命名”機制!