2013年6月下旬,我來到“第四屆中國成都國際非物質文化遺産節”舉辦地成都非遺公園。參觀了各國的非遺項目之後,重點看了公園內新落成的“中國書法館”舉辦的“筆墨東方·中國書法藝術國際大展”,該展覽匯聚了來自中國、美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞典、俄羅斯、日本、南韓、印度、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞、新加坡等十幾個國家的書法作品,其中不乏沈鵬、歐陽中石、張海等著名書法家和一大批頗具知名度的當代書法家的作品。同時,“中國書法藝術國際大展·國際論壇”在成都舉辦,邀請了海內外一百餘名書法家和理論工作者與會。我並未參加該研討會,但在書法館門口看到大開本豪華精裝的《中國書法藝術國際論壇研究文集》,內有香港的饒宗頤等前輩及其他中青年學者100余人的論文。我當時的感覺是:書法,真的開始國際化了?一個民族的藝術形式,尤其是世界上獨一無二的中國書法,能否如國標舞、流行樂、電影大片那樣被國際廣泛認可?這是一個問題。這時我想到了一個人,這就是中央美術學院副院長、當代藝術家徐冰,由他創制的“新英文書法”在海外曾經頗具影響。

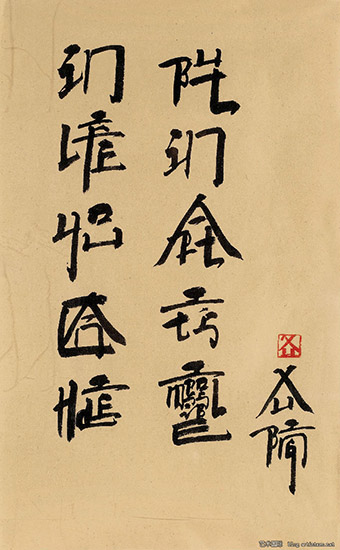

“新英文書法”是將英文字母與中文筆畫相結合的一種全新方塊字體,該字體對應26個英文字母由26個基本部首組成。這種字體雖是拼音文字,但部首卻不能寫成平常所見的從左到右的線性結構,而是被安排在一個方陣中。當然,這必須得有一個閱讀順序,否則無法拼出字意來,其規律是從左到右,從上到下,從外到裏。書寫的時候不一定遵循該規律,如字體過於繁雜就會有所調整。這種新文字以英文字母作為筆畫排列為方塊字,可以是漢字的讀音和意思,也可以是英文的讀音和含義。徐冰以這種將英文和方塊字相結合的獨特創作方式,遊走在中國漢字與英文字母之間,同時也遊走在書法與當代藝術之間。

1990年徐冰去了美國,在新的文化環境中他基於對文字的持續興趣催生了這種帶有實驗性的文字創造。1994年,他開始“新英文書法”研究,不過這次不是重復此前不可辨識和閱讀的“天書”的臆造方式,而是可供閱讀的一種新的折中字體。這種亦莊亦諧的“新英文書法”,模糊了中西文字的界限,讓以中文或英文為母語的人都同樣感到驚異。在美國,很多餐館的招牌都用這種字體書寫,有人甚至説徐冰就是“紐約的啟功”,該字體還被日本錄入了字庫。徐冰不但有小件作品問世,也創作了如當今書展那樣常見的巨幅作品,如1998年所作的1942年5月毛**在延安文藝座談會上的講話,竟然高4.5米、寬4米。1999年,徐冰獲得了在藝術界有諾貝爾獎之稱的美國“麥克·阿瑟獎”。有人特別是記者歡欣鼓舞地認為徐冰的“新英文書法”,是中國書法走向世界、擴大影響的一種良好開端,但筆者不這樣認為。其實,這種“新英文書法”隱藏著作者關於中西文化不可能深入交流的一種深層次的擔憂,而只能借助這種權宜之計的文字仲介進行簡單識別,準確地將是中英文生硬嫁接。這可以從藝術家的《天書》《地書》《野生斑馬群》等裝置作品的創作邏輯中看出來。這不是一種書法上的現代拓展,而是一種新造文字。儘管,它有著與書法有關的毛筆、紙張、用筆以及類似方塊漢字的造型。更為重要的是,“新英文書法”雖然名曰“書法”,作品受到西方人士的歡迎,在拍賣場上也不斷創出高價,但這並不是國人語境中的書法,而僅僅是一種新文字而已。這種新文字能否發展成書法,現在下結論還為時過早。

當年徐冰在中國美術館辦展時,中華書局、商務印書館等很多專業的文字工作者都聞聲而來,參觀那件由數千個文字組成但是看不懂的作品《析世鑒》。這些雕版印刷出的文字太像漢字了但就是無法識讀,因此又稱“天書”。文字作為人類文明的象徵之物,但不少由可辨認的文字組成的著作或文章,卻不能被識讀甚至完全讀不懂,就不得不讓人反思文字本身的迷霧性,進而懷疑作者的創作動機了。在當時文化熱和“大靈魂”的時代思潮中,其實也有一種反智識的小思潮,作者試圖以一種下了功夫而且相當正式但就是無法辨識的臆造文字,來戲謔某些由文字構成的文明史的不可讀與無意義。

徐冰確實是一奇才,且不説他的超乎常理的思維和高超的手工製作技術,他的新文字所用紙張也是正宗的安徽涇縣小嶺出産的加厚毛邊紙,一些筆畫書寫頗具有傳統的顏體和簡書味道。如果在他傳統書法上發力,絕不會是一個碌碌無為的書法家。《天書》只是像文字,但全是不可辨識的“錯別字”,而新英文書法是可以辨識的文字。據此,他還在美國等地教一些金髮碧眼的外國人,像國人臨帖那樣臨習其“新英文書法”字帖的部首和結構。

順著這個思路,美國人、俄羅斯人都可以搞“新漢字書法”,以其字母結構和識讀為母版,做一些結合中國漢字結構的新字體,就像當年北京奧運會標誌上的“北京”的拼音字母書寫的漢簡味。顯然,也可以像當年的西夏文、日文的平假名與片假名那樣折中成為一種新文字。但是,在國際化的當下人為地增加這種新造文字,除了藝術上的意義還有其他意義嗎?