培育發展綠色生産力 全面推進美麗中國建設

孫金龍 黃潤秋

習近平總書記在二十屆中央政治局第十一次集體學習時指出,綠色發展是高品質發展的底色,新質生産力本身就是綠色生産力。這一重要論斷,深刻闡明瞭新質生産力與綠色生産力的內在關係,指明瞭發展綠色生産力的重要方向和實踐路徑,為推動高品質發展、建設美麗中國提供了行動綱領和科學指南。我們要深刻領會習近平總書記關於發展新質生産力的重要論述的理論內涵和實踐要求,大力培育發展綠色生産力,著力推動經濟社會發展全面綠色轉型,以高水準保護支撐高品質發展,建設人與自然和諧共生的美麗中國。

一、深刻認識新質生産力本身就是綠色生産力的理論內涵

習近平總書記關於發展新質生産力和綠色生産力的重要論述,是習近平新時代中國特色社會主義思想的豐富和發展。要深刻認識新質生産力與綠色生産力的內在聯繫,將學習貫徹習近平經濟思想與學習貫徹習近平生態文明思想貫通起來,努力探索以生態優先、綠色發展為導向的高品質發展新路子。

綠色生産力體現新質生産力的基本要求。新質生産力是創新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生産力發展路徑的先進生産力質態。發展綠色生産力就是要著力推進發展方式創新,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展,處理好高品質發展與高水準保護的關係,堅決摒棄以犧牲生態環境換取一時一地經濟增長的做法,改變過多依賴增加物質資源消耗、過多依賴規模粗放擴張、過多依賴高耗能高排放産業的發展模式,推動經濟社會發展綠色化、低碳化,從根本上緩解經濟發展與資源環境之間的矛盾,推動經濟發展從“有沒有”轉向“好不好”、品質“高不高”,追求綠色發展繁榮。

綠色生産力符合新質生産力的重要特徵。新質生産力是具有高科技、高效能、高品質特徵,符合新發展理念的先進生産力質態。綠色生産力由綠色低碳科技創新及模式創新催生形成,包括以新能源、新材料等減污降碳新興産業為代表的新製造,以數字化、智慧化、綠色化與傳統産業相融合為代表的新業態,以高附加值綠色環保産業和綠色消費為代表的新服務,及其形成的聚合體。發展綠色生産力就是要完整、準確、全面貫徹新發展理念,從科技創新、産業升級發力,努力打造綠色低碳供應鏈,構建綠色低碳迴圈經濟體系,加快形成科技含量高、資源消耗低、環境污染少的産業結構,推動實現更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

近年來,各地立足資源稟賦,加快清潔能源開發利用,推動發展方式綠色低碳轉型。圖為2023年2月23日晚,在湖北省宜昌市秭歸縣兩河口鎮雲臺荒村拍攝的風力發電機組(無人機照片)。 新華社發 鄭家裕/攝

綠色生産力蘊含新質生産力的動力源泉。新質生産力由技術革命性突破、生産要素創新性配置、産業深度轉型升級而催生。從綠色低碳領域看,綠色低碳技術是新質生産力形成的重要動力之一,動力電池、光伏電池、風力渦輪機等領域的技術突破,已成為新一輪科技革命和産業變革的顯著標識;資源環境創新性配置是新質生産力形成的關鍵環節之一,碳排放權交易等資源環境要素市場化配置的創新發展,正以更高效率、更低成本激勵市場主體技術創新;産業綠色低碳轉型升級是新質生産力形成的重要載體之一,在傳統産業的綠色低碳改造和綠色低碳産業的發展壯大中,新質生産力發展迸發出勃勃生機。

二、準確把握髮展綠色生産力的重要意義

習近平總書記關於新質生産力本身就是綠色生産力的重大論斷,是對馬克思主義生産力理論的創新發展,進一步豐富發展了習近平生態文明思想的內涵,既具有重要的理論意義,又具有深刻的現實意義。

發展綠色生産力是馬克思主義生態觀的與時俱進。人與自然的關係是人類社會最基本的關係。馬克思認為,“人靠自然界生活”,自然不僅給人類提供了生活資料來源,如肥沃的土地、魚産豐富的江河湖海等,而且給人類提供了生産資料來源。自然物構成人類生存的自然條件,人類在同自然的互動中生産、生活、發展,人類善待自然,自然也會饋贈人類,但“如果説人靠科學和創造性天才征服了自然力,那麼自然力也對人進行報復”。習近平總書記指出,綠水青山就是金山銀山;保護生態環境就是保護生産力,改善生態環境就是發展生産力。總書記的重要論述深刻闡明瞭經濟發展和生態環境保護辯證統一、相輔相成的關係。生態本身就是經濟,保護生態,生態就會回饋你。發展綠色生産力,指明瞭實現發展與保護協調統一、人與自然和諧共生的新路徑,將指引我們突破舊有發展思維、發展理念和發展模式,堅持在發展中保護、在保護中發展,走出一條生産發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。

發展綠色生産力是推動高品質發展的應有之義。高品質發展是綠色發展成為普遍形態的發展。工業化城鎮化快速推進時期對投資和工業産品存在集中、普遍、大規模需求,具有高投入、高消耗、高排放、粗放式發展特徵,在推動經濟高速增長的同時,也帶來産業結構和能源結構不合理、資源過度消耗、環境污染和生態破壞、溫室氣體高排放等突出問題。當前,我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高品質發展階段。發展綠色生産力,加快形成綠色生産方式和生活方式,擴大優質生態産品供給,可以有效降低發展的資源環境代價,在綠色轉型中推動發展實現質的有效提升和量的合理增長。

發展綠色生産力是實現生態環境品質改善由量變到質變的重要基礎。生態環境問題歸根結底是發展方式和生活方式問題,綠色低碳發展是解決生態環境問題的治本之策。當前我國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解,污染物和碳排放總量仍居高位,生態環境品質穩中向好的基礎還不牢固,從量變到質變的拐點還沒有到來。發展綠色生産力,加快推動産業、能源、交通運輸結構調整,加快形成節約資源和保護環境的空間格局、産業結構、生産方式和生活方式,大幅度提高經濟綠色化程度,有助於推動污染物和碳排放大幅下降,從根本上改善生態環境品質,滿足人民日益增長的優美生態環境需要。

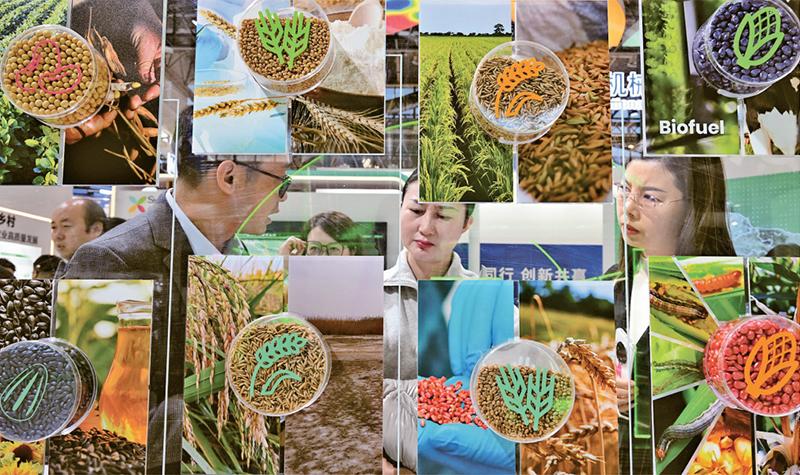

各地積極發展新質生産力,為高品質發展注入新動能、塑造新優勢。圖為2023年11月30日,在首屆鏈博會綠色農業鏈展區,參觀者在展臺前了解種子研發情況。當日,這裡聚焦農業産業鏈的核心環節、關鍵技術及産品,重點展示種子研發、智慧農業應用、現代智慧化農機設備和富有地域特色的農業加工品,並配套展示農業相關的金融、物流等服務,為觀眾展現出一幅共創綠色農業未來的新圖景。 新華社記者 李賀/攝

發展綠色生産力是推動全球可持續發展的中國貢獻。當前,全球産業體系和産業鏈供應鏈體系加速重構,呈現多元化、區域化、綠色化、數字化加速發展態勢,圍繞科技制高點的爭奪日趨激烈,同時全球環境治理形勢更趨複雜,全球生態環境問題政治化趨勢增強。發展綠色生産力,加快綠色低碳技術創新和先進綠色技術推廣應用,開闢發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢,推動産業不斷向全球價值鏈中高端邁進,有助於積極爭取國際綠色低碳競爭主動權,增強我國在全球環境治理體系中的話語權和影響力,也是落實全球發展倡議,為推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展貢獻的中國智慧和中國方案。

三、新時代以來綠色生産力發展取得重大進展

新時代以來,以習近平同志為核心的黨中央就推動高品質發展作出一系列重大決策部署,不斷增強全黨全國貫徹新發展理念的自覺性和主動性,我國綠色生産力發展邁出堅實步伐。

綠色發展理念深入人心。習近平總書記站在中華民族永續發展的高度,大力推進生態文明理論創新、實踐創新、制度創新,提出一系列新理念新思想新戰略,形成習近平生態文明思想。在習近平生態文明思想指引下,我們堅持綠色發展是發展觀的一場深刻革命,把“綠色”納入新發展理念,把綠色發展要求落實到經濟社會發展全過程,統籌産業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,堅定不移走生態優先、節約集約、綠色低碳發展之路,不斷形成人與自然和諧發展新格局,綠水青山就是金山銀山的理念成為全黨全社會的共識和行動。

綠色低碳轉型成效顯著。新時代以來,我國以年均3%的能源消費增速支撐了年均超過6%的經濟增長,單位國內生産總值能耗下降26.8%,是全球能耗強度降低最快的國家之一。煤炭佔能源消費比重下降至55.3%,非化石能源消費比重增長到17.7%,可再生能源裝機規模約佔全國發電總裝機的52.9%,超過火電裝機,水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機均穩居世界第一,碳排放強度累計下降超過35%,扭轉了二氧化碳排放快速增長的態勢。建立生態環境分區管控制度,劃定4萬多個生態環境管控單元,為發展“明底線”、“劃邊框”。建成世界規模最大的清潔煤電供應和清潔鋼鐵生産體系,全國燃煤鍋爐和工業爐窯從近50萬台降低到不足10萬台,約10.3億千瓦煤電機組和4.2億噸粗鋼産能完成超低排放改造。

發展綠色底色愈發靚麗。新時代以來,我國生態環境品質明顯改善,創造了最大發展中國家在經濟社會快速發展同時有效保護生態環境的成功實踐。全國地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)平均濃度從2015年的46微克/立方米降低到2023年的30微克/立方米,成為全球大氣品質改善速度最快的國家。全國地表水水質優良斷面比例達89.4%,長江幹流連續4年、黃河干流連續2年全線水質保持Ⅱ類,地級及以上城市黑臭水體基本消除。土壤環境風險得到有效管控,如期實現固體廢物“零進口”目標。生態保護修復不斷加強,陸域生態保護紅線面積佔陸域國土面積比例超過30%,森林覆蓋率達到24.02%,成為全球森林資源增長最多最快和人工造林面積最大的國家。

綠色低碳市場機制持續完善。建成全球規模最大的碳市場,全國碳排放權交易市場第二個履約週期順利收官,共納入發電行業重點排放單位2257家,年覆蓋二氧化碳排放量超過50億噸,履約完成率超過99%。啟動全國溫室氣體自願減排交易市場,由強制碳市場和自願碳市場組成的碳交易市場體系和碳定價機制初步形成。發揮環境保護稅激勵作用,對環境績效好、污染排放少的企業給予減稅優惠累計超過100億元。開展生態環境導向的開發(EOD)模式試點,累計向金融機構推送229個EOD項目,已獲授信2012億元。大力發展綠色金融,截至2023年底,中國金融機構本外幣綠色貸款餘額超過30萬億元,同比增長達36.5%。

全球綠色低碳競爭優勢彰顯。綠色低碳相關産業的蓬勃發展,正在成為我國經濟發展的新引擎、外貿發展的新動能。2023年,我國新能源汽車産銷量佔全球比重超過60%,連續9年位居全球首位;電動汽車、鋰電池、光伏産品“新三樣”出口增長近30%,可再生能源發電新增裝機規模超過全球一半,量産先進光伏電池轉換效率達到25.5%,風電機組等關鍵零部件的産量佔到全球市場的70%以上,持續豐富全球綠色産品供給。同時,我國深度參與全球環境和氣候治理,作為聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)主席國,推動達成了歷史性的兼具雄心和務實平衡的“昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架”;作出碳達峰碳中和的莊嚴承諾並付諸實施,推動《巴黎協定》達成,通過共建綠色“一帶一路”、氣候變化南南合作等渠道,為其他發展中國家提供力所能及的幫助,以中國行動為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。

四、以高水準保護推動綠色生産力加快發展

當前,我國已邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。必須堅持高品質發展是新時代的硬道理,牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,強化綠色低碳科技創新賦能,充分發揮生態環境引領、優化和倒逼作用,加快發展綠色生産力,同步推進高品質發展和高水準保護,加快推進人與自然和諧共生的現代化,全面推進美麗中國建設。

推進綠色低碳科技創新。深化生態環境科技體制改革,構建市場導向的綠色技術創新體系,推動綠色低碳科技自立自強。把減污降碳、多污染物協同減排、應對氣候變化、生物多樣性保護、新污染物治理、核安全等作為國家基礎研究和科技創新的重點領域,加強關鍵核心技術攻關。實施生態環境科技創新重大行動,建設生態環境領域大科學裝置和重點實驗室、工程技術中心、科學觀測研究站等創新平臺。提高綠色科技創新成果轉化應用能力,以企業為主體,推進“政産學研”深度融合,支援綠色低碳科技領軍企業常態化、前置性參與重大科技項目、重大科技基礎設施建設和創新決策諮詢。加強數字賦能,建設綠色智慧的數字生態文明,實施生態環境資訊化工程,加快建立現代化生態環境監測體系。依託重大科技項目和工程培養選拔創新人才和團隊,完善差異化考核評價與激勵制度,建立長期穩定的科研經費支援機制,構建與綠色生産力相適應的科技支撐體系。

加快發展方式綠色轉型。深入實施生態環境分區管控,優化國土空間開發保護格局,提升生態安全保障能力,深化源頭預防體系改革,為優化生産力佈局提供綠色尺規。探索生態産業化開發模式,健全生態産品價值實現機制,因地制宜將綠水青山的生態價值轉化為金山銀山的經濟價值。推進産業數字化、智慧化同綠色化深度融合,大力推進傳統産業工藝、技術、裝備升級。加強項目環評服務保障,積極支援新興産業、未來産業發展。嚴把環境準入關口,堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目開工。支援發展綠色能源産業,大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,紮實推進重大水電和抽水蓄能項目建設,加快構建新型電力系統。全面開展多領域多層次減污降碳協同創新,加快推動重點行業綠色低碳轉型,高品質推進鋼鐵、水泥、焦化等行業超低排放改造。加快推進産業園區綠色化、低碳化、智慧化,大力推行迴圈型生産方式。促進綠色環保産業高品質發展。

發展綠色生産力,堅持綠水青山就是金山銀山理念,推動經濟社會發展全面綠色轉型,是滿足人民日益增長的優美生態環境需要的必然要求。圖為2024年4月4日,遊客在貴州省畢節市百里杜鵑景區踏青賞花(無人機照片)。 新華社發 李華/攝

倡導綠色低碳生活方式。將擴大綠色産品供給能力作為推進綠色消費的重要著力點,構建綠色低碳産品標準、認證和標識體系,推進消費品綠色設計與製造一體化,持續加大綠色採購力度。推動各類生産設備、服務設備更新和技術改造,鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新,推動耐用消費品以舊換新。以新能源設備為重點,推動港口、城市物流、工程機械等非道路移動源以舊換新。加強資源再生産品和再製造産品推廣應用,健全廢棄物迴圈利用體系,完善廢舊物資回收網路,有序推進風電光伏、動力電池等産品設備及關鍵部件梯次利用,研究擴大廢棄電器電子産品處理制度覆蓋範圍,進一步延伸廢棄電器電子産品生産者責任。培育一批綠色供應鏈主導企業,推廣應用綠色供應鏈管理技術、標準和認證,強化綠色供應鏈管理。持續開展“美麗中國,我是行動者”系列活動,探索建立“碳普惠”等公眾參與機制,推廣簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費模式,加快形成綠色低碳生活新風尚。

完善綠色低碳政策體系。圍繞重點領域和關鍵環節加強政策協同和部門聯動。健全資源環境要素市場化配置體系,穩步擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋範圍,豐富碳市場交易品種、交易主體和交易方式,推進全國溫室氣體自願減排交易市場建設,推動能耗雙控逐步轉向碳排放總量和強度雙控。統籌協調信貸、債券、股票、基金、保險等不同綠色金融産品標準,深化環境資訊披露改革,健全碳排放資訊披露框架,建立精準金融支援政策。構建覆蓋成本併合理盈利的污水和垃圾收費機制。發揮環保標準引領倒逼作用,推進新興産業環保標準設立,修訂産業結構調整指導目錄,以生態環境高標準體系服務綠色生産力供給。在可再生能源、重點行業設備更新改造、減污降碳協同增效、綠色消費、綠色低碳科技創新、現代化生態環境基礎設施等重點領域推動實施一批重大工程。

作者:孫金龍,生態環境部黨組書記;黃潤秋,生態環境部部長