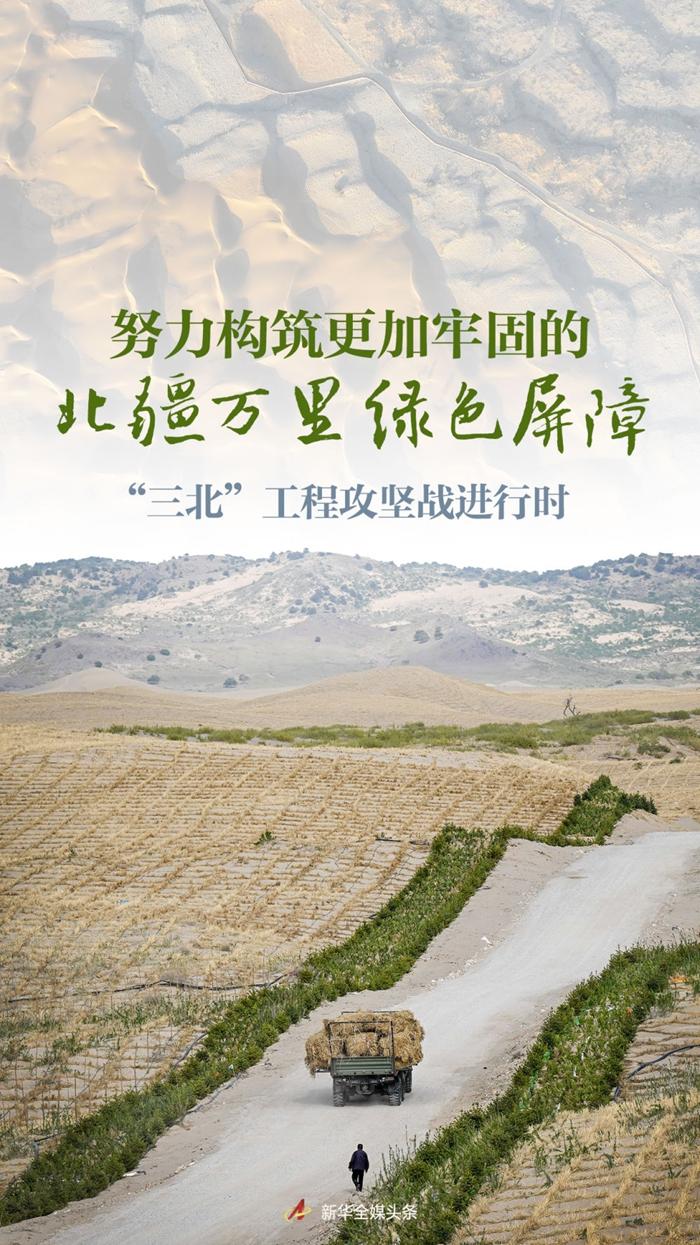

努力構築更加牢固的北疆萬里綠色屏障——“三北”工程攻堅戰進行時

6月17日是世界防治荒漠化與乾旱日。我國是世界上荒漠化最嚴重的國家之一,荒漠化土地面積超過國土總面積的四分之一。

20世紀70年代,“三北”工程區森林覆蓋率僅為5.05%,每年風沙天數超過80天。

多年來,我國高度重視防沙治沙,尤其是黨的十八大以來,加速推進“三北”等重點生態工程建設,努力在祖國北疆築起一道綿亙萬里的綠色屏障。

2023年6月,習近平總書記主持召開加強荒漠化綜合防治和推進“三北”等重點生態工程建設座談會,強調“努力創造新時代中國防沙治沙新奇跡”,提出“打一場‘三北’工程攻堅戰”。各地各部門聞令而動、共同推進,“三北”工程這道綠色屏障正在不斷延伸、加固。

加速攻堅推動荒漠化防治進程

夏日的驕陽,炙烤著渾善達克沙地。在沙地南端的內蒙古錫林郭勒盟多倫縣,站在百萬畝樟子松造林工程灤源鎮項目區觀景臺遠眺,由樟子松、檸條等喬灌木匯聚而成的“綠色海洋”令人心曠神怡。綠海邊緣,百餘名農牧戶正熱火朝天地播撒草種、種植林木。

在內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣拍攝的樟子松林(2023年9月10日攝,無人機照片)。新華社記者 貝赫 攝

“環境大變樣,終於過上了踏實日子。”趁著休息的間隙,多倫縣諾爾鎮新民村村民馬雲平嘮起了過去的歲月。

20世紀七八十年代,受自然和人為因素共同影響,多倫縣生態環境急劇惡化。據2000年衛星遙感監測顯示,全縣風蝕沙化面積達3365平方公里,佔土地總面積的87%,還形成了三條大沙帶。“那時空氣裏整天瀰漫著塵土味,擔心村莊被沙子埋了。”

自2000年開始,當地下定決心植綠治沙,經過20多年的“持久戰”,多倫縣森林覆蓋率由2000年的6.8%增加到37.9%,空氣品質變好了,沙塵暴等自然災害的發生頻率也顯著下降。

“雖然治理效果明顯,但我們還有面積不小的沙化土地沒有完成治理;已經治理的沙化土地,如果不加以保護,也容易退化。”多倫縣委書記王延功説,借著“三北”工程攻堅戰打響的契機,全縣還將進一步推進沙化土地治理。

在千里之外的寧夏吳忠市鹽池縣花馬池鎮沙邊子村,向最東邊遠眺,一片起伏的流動沙丘被草方格織成的巨網緊緊縛住,檸條等沙生植物點綴其中。治理區域的邊緣豎起了一圈圍欄,以防牛羊踩踏這片尚顯嬌嫩的新綠。

這片黃沙橫跨寧夏和內蒙古兩地,屬於毛烏素沙地。不久前,這裡剛剛打了一場省際聯手治沙的攻堅戰。

治沙工人在位於毛烏素沙地邊緣的寧夏靈武白芨灘國家級自然保護區栽植檸條(2024年3月19日攝,無人機照片)。新華社記者 王鵬 攝

20世紀80年代,鹽池縣沙化土地面積佔比超過82%。經過幾十年努力,全縣200萬餘畝嚴重沙化土地重披綠裝,唯獨剩下與內蒙古鄂爾多斯市鄂托克前旗交界的這片沙丘遲遲未能治理。

鹽池縣林草服務中心主任孫果告訴記者,過去治沙往往以行政區劃為單位,各治各的,一些省市縣交界處容易留下林草帶斷檔盲點,直接影響治沙成效。

自“三北”工程攻堅戰打響後,陜甘蒙寧四省區五地共同簽訂《毛烏素沙地區域聯防聯治合作協議》,將單打獨鬥變為抱團共進,從四週向中心織網鎖沙,順利推進了省際林草帶斷檔盲點的治理。

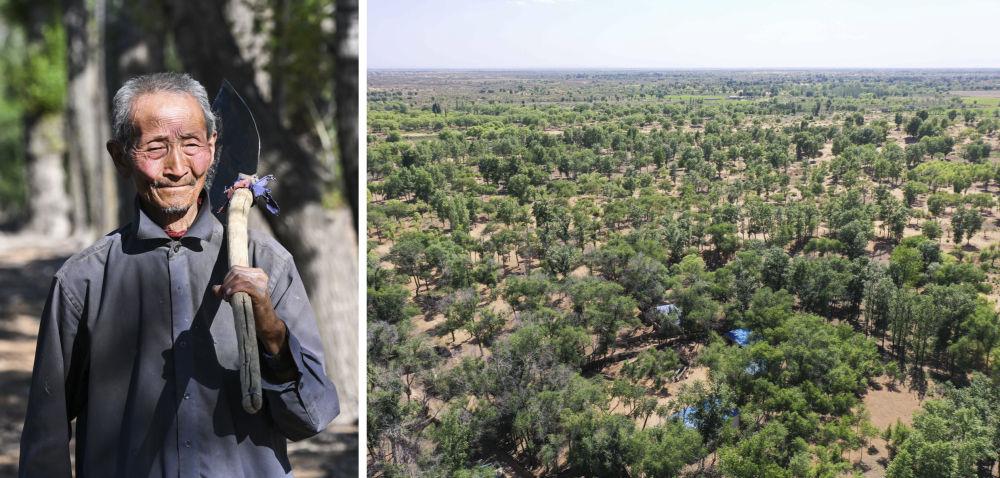

拼版照片:左圖為內蒙古鄂托克前旗呼和陶勒蓋嘎查的牧民曹扎娃出門勞作(2023年6月14日攝);右圖為曹扎娃的承包地(2023年6月14日攝,無人機照片)。20世紀80年代,在毛烏素沙地中,曹扎娃主動承包了2300多畝沙地。這麼多年來,曹扎娃堅持種樹治沙,最終將沙地變成了林海。新華社記者 劉磊 攝

為了更好推進“三北”工程攻堅戰,各地各部門協同作戰,形成合力:

今年新開工的重點項目全部向邊界和上下風口靠攏;內蒙古、遼寧協同打造科爾沁沙地南緣的跨省區鎖邊林草帶;內蒙古阿拉善盟、寧夏中衛市、甘肅民勤縣在騰格裏沙漠省界處開工建設阻沙生態防線。

協調安排特別國債和專項補助資金、加強林草生態用水保障……國家林草局最新數據顯示,僅一年時間,“三北”工程攻堅戰完成造林種草約4000萬畝。

科學治沙讓綠色屏障更堅牢

經過多年治理,“三北”工程進入到六期工程建設期,容易治理的已經完成,剩下的多是需要攻堅治理的“硬骨頭”。要構築更加牢固的北疆綠色屏障,離不開科技治沙的支撐。

在遼寧阜新蒙古族自治縣扎蘭營子鎮哈達村干支廟屯西山,層層水準槽依山而建,山棗和油松樹向陽生長。

阜新市林草局局長段文剛説,扎蘭營子鎮作為繞陽河的發源地,擁有豐富的山地資源,但雨水經年累月從山上沖刷而下,帶走了泥土,留下了深深的侵蝕溝。“過去直接在土坡上種植樹苗,沙土存不住水,一場雨過後很多樹苗根部就裸露出來,種下的樹活不了。”

為了解決這一技術難題,當地林業專家和水土保持專家一道反覆試驗,最終探索出運用現代化的機械裝備,在山體上先建設水準槽,再植樹,既保持了水土,也有效提高了種樹成活率。

“草根博士”呂林有在遼寧省農業科學院沙地治理與利用研究所章古臺基地實驗室整理提取的沙地土壤剖面樣本(2024年5月30日攝)。新華社記者 潘昱龍 攝

扎蘭營子鎮通過水土保持的方式,提高種樹成活率,是我國三北地區因地制宜治沙造林的探索之一。

記者調研了解到,近年來,從引進沙木蓼、四翅濱藜等苗木新品種提升荒漠生態系統品質和穩定性,到運用刷狀網繩式草方格沙障技術提高效率,再到沙障鋪設機、無人機、全地形運輸車等一批先進適用的防沙治沙機械裝備集中亮相,科學治沙正讓“三北”工程這道綠色屏障更加堅牢。

位於寧夏中衛市沙坡頭騰格裏沙漠邊緣的治沙林帶與沙漠交匯處(2023年9月6日攝,無人機照片)。新華社記者 王鵬 攝

山水林田湖草沙是不可分割的生態系統。堅持系統治理,是科學治沙的重要方面。

從萬米高空俯瞰,在騰格裏沙漠邊緣,青土湖宛如鑲嵌在黃沙中的一塊翡翠,與藍天交相輝映。

誰能想到,這片水草豐茂之地,曾經乾涸了半個多世紀!當地居民回憶起上世紀60年代,青土湖乾涸後,那裏更加風沙肆虐,湖邊的村莊“沙上墻、驢上房、地撂荒”。

從2010年起,當地實施石羊河流域綜合治理,固沙造林、生態輸水、荒漠植被修復等一系列措施落地見效,讓這個“沙漠之湖”重現碧波,成功阻擋了騰格裏、巴丹吉林兩大沙漠“握手”。

走出治沙又致富的綠色發展新路

走進科爾沁沙地南緣的內蒙古赤峰市敖漢旗敖潤蘇莫蘇木,一排排高低起伏的光伏板在陽光下連成蔚藍色的“海洋”。光伏板下,草方格內的沙打旺種子正在沙土裏生長,待到盛夏長成牧草時,就會成為牛羊的主要飼料。

敖潤蘇莫蘇木蘇木達李柏龍説,這個項目利用了村裏6000余畝閒置土地,在光伏板下種植優質牧草,可以利用光伏板擋風降速,提高植被存活率,治沙的同時也能實現光伏發電,每年還能為千余頭牛羊提供優質牧草。當地正在積極爭取一個更大規模的光伏治沙項目,規劃在光伏板下發展種植業、養殖業、旅遊業。

在內蒙古通遼市科爾沁左翼後旗阿古拉鎮,治沙工人在科爾沁沙地裏打草方格(2024年3月28日攝)。新華社記者 連振 攝

漫天黃沙退卻,綠色的希望接續鋪展。

各地在科學治沙的同時,將防沙治沙成效與産業發展、群眾增收緊密結合,逐漸走出了一條綠色、清潔、低碳的高品質發展新路。

新疆柯柯牙景色(2023年9月1日攝,無人機照片)。新華社記者 李響 攝

在新疆柯柯牙,當地政府推行以林果業為主的“誰建設、誰管護、誰投資、誰受益”荒漠綠化造林模式,在防護林網中套種蘋果、核桃、紅棗等經濟林,延續生態成果。

在寧夏回族自治區中衛市,沙坡頭景區地處騰格裏沙漠東南緣。隨著防沙固沙科學體系的建立,中衛市以沉浸式體驗遊為特色,建成星星酒店、黃河宿集等一批高端休閒度假産品。

這是位於寧夏中衛市沙坡頭景區的星星酒店(2023年9月6日攝,無人機照片)。新華社記者 王鵬 攝

“沒有治沙,就沒有沙坡頭景區。”紮根騰格裏沙漠30多年的治沙人唐希明感慨道。2023年,中衛市共接待遊客超1500萬人次,旅遊總收入超88億元。

“防沙治沙是一項長期的偉大事業,需要社會公眾的積極參與。未來應進一步創新治沙模式,形成更加科學有效的荒漠化防治、沙産業和新能源開發融合發展的治沙體系,引導社會各界共同參與治沙。”中國林科院首席科學家、三北工程研究院院長盧琦表示。

綠色生態屏障矗立在北疆,生態文明的種子根植在人們心裏。

從加速攻堅推動荒漠化防治進程,到堅持系統治理、科學治沙,在習近平生態文明思想的指引下,“三北”工程攻堅戰深入推進。未來,這將是一道更加堅固的綠色長城,更是一條永續發展的生態文明之路。