四川涼山:旅遊業見證茶馬古道古村落的蝶變新生

中新網涼山6月5日電 (單鵬 湯雁)穿上彝族傳統服飾,在百年古寺靈鷹寺特有的橙色墻壁前拍下寫真……位於四川涼山西昌邛海畔的大石板古村,有一種歷史文化與民族風情交織的氣質。眾多旅遊愛好者在社交平臺發佈的旅遊攻略,讓這裡成為高人氣打卡點。旅遊旺季時,每日多達上萬名遊客慕名來到此地。

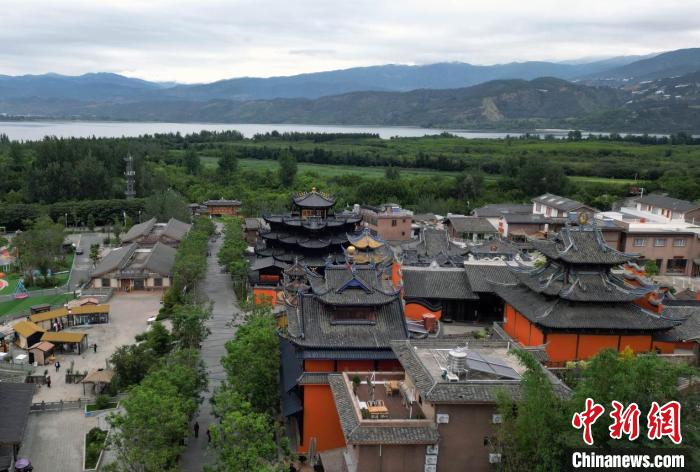

圖為大石板古村。王磊 攝

始建於明代的大石板古村背靠螺髻山、面向邛海,是一個與古寺、古井、古樹、古民居相依相伴數百年的古村落。這裡是曾經滇藏茶馬古道和南方絲綢之路上的重要驛站,歷來為商賈雲集之地。

過去很長一段時間,大石板古村村民過著靠山吃山、靠海吃海的生活:一邊在邛海打漁,一邊在周邊耕種。由於當時水電等基礎設施並不完善,許多宅基地和農房長期閒置,資源得不到利用,不少村民選擇外出打工。2009年起,涼山實施西昌邛海生態保護與濕地恢復工程建設,沿湖的5萬餘人全部搬遷至新的安置區。生態環境保護倒逼大石板古村改變傳統的生産生活方式。

旅遊業喚醒了這個沉睡的古村落,促使大石板蝶變新生。據大石板社區黨支部書記尹俊介紹,大石板古村確立了由傳統農業漁業向旅遊康養産業轉型的方向。為此,村裏建起了特色餐館、書店、茶室等業態載體;引進多家知名民宿品牌,鼓勵村民把拆遷安置房、閒置集體資産利用起來,修建民宿和餐廳;設計開發農業研學課程,實現農文旅融合……越來越多的村民吃上了旅遊飯、生態飯,旅遊經濟變成了主導産業。

隨著旅遊經濟風起,短短數年間,大石板古村就涌現了數十家旅拍門店。每逢節假日,外地遊客涌入大大小小的旅拍門店。人們換上顏色鮮艷的民族服裝和頭飾,在攝影師的“指揮”下拍出心儀的照片。2023年春節後,彝族青年攝影師裏合回到大石板古村從事旅拍工作,“我聽説家鄉旅遊發展起來,旅拍越來越火,感覺前景很不錯。”裏合表示,在旅遊旺季,他每天要接10多個拍攝訂單。

各民族在大石板古村交往交流交融中孕育出文化之美,服飾是重要的代表。在大石板古村的旅拍門店,能看到彝族、藏族、苗族、傈僳族等民族服飾以及漢服。裏合説,人們在挑選不同顏色的服裝和不同款式的帽子時,能夠了解民族服飾背後的文化內涵,而當遠道而來的顧客把照片分享在社交媒體上,也是在推廣民族民俗文化。

為了吸引更多遊客,大石板古村進行了旅遊設施建設和提升,例如修繕古建築,打造特色民宿等。古村設計巧妙融入了當地獨特的土坯房文化、茶馬文化,展現鄉村古樸風貌,為遊客提供融入自然、文化與生産生活方式的沉浸式、個性化體驗。截至目前,大石板古村共有民宿232家、餐廳85家,通過發展旅遊業,直接帶動村裏1000余人實現家門口就業,平均每戶年收入超3萬元,年增長近50%。

歸心“12間”是大石板古村壯大集體經濟自建自營的一家精品名宿。該民宿經理肖文婷表示,這家民宿原來是村裏的打米房,長期處於閒置狀態,經過加固改造,變成了一棟精緻的民宿,“這間民宿在旅遊旺季的入住率能達到百分百,旅遊淡季的入住率也有三四成。”

大石村旅遊業的發展,是旅遊促進民族交往交流交融的鮮活案例。尹俊表示,大石板社區轄有漢族、彝族、回族等10個民族聚居,總人口7952人,其中漢族約52%,彝族約44%,其他民族約4%。通過高品質發展旅遊業,當地各民族村民在經濟上相互依存,在相互協作中加深了彼此了解,增進了感情。同時,民族風情將是大石板古村旅遊業可持續發展的“金字招牌”,“我們還要進一步發掘民族文化,邀請外地遊客到村裏過特色節日,讓他們感受老鄉們的熱情。”(完)