闖、創、育——從三個關鍵字看上海國際科創中心建設

2024年,是上海國際科創中心建設十週年。主動服務國家戰略,2023年上海基礎研究投入增長至2013年的三倍以上;科創板首發募資額和總市值位居全國首位;科技創新助力上海經濟體量突破4萬億元大關……

闖在基礎研究“無人區”,創在體制機制改革生態田,育在未來産業新質生産力,上海加快從“建框架”向“強功能”推進,邁向科技強國建設的下一個十年。

闖!賦能百業,自覺向科技創新要動力

“首次證實鉭酸鋰異質整合晶圓性能更好、成本更低,有望成為光子晶片的核心材料!”5月8日,中國科學院上海微系統所研究員歐欣團隊多年深耕,取得令人振奮的突破性成果。

加快建設具有全球影響力的科技創新中心,上海始終以排頭兵的姿態、先行者的擔當,向“無人區”挺進。

空中俯瞰上海城市風光(無人機照片,2024年5月24日攝)。新華社記者 方喆 攝

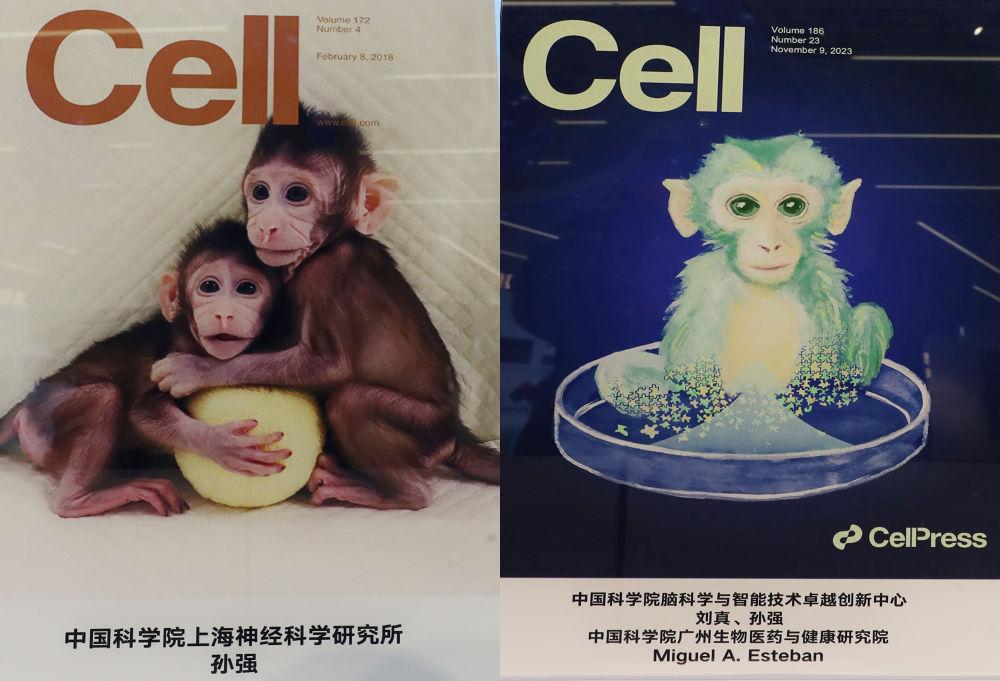

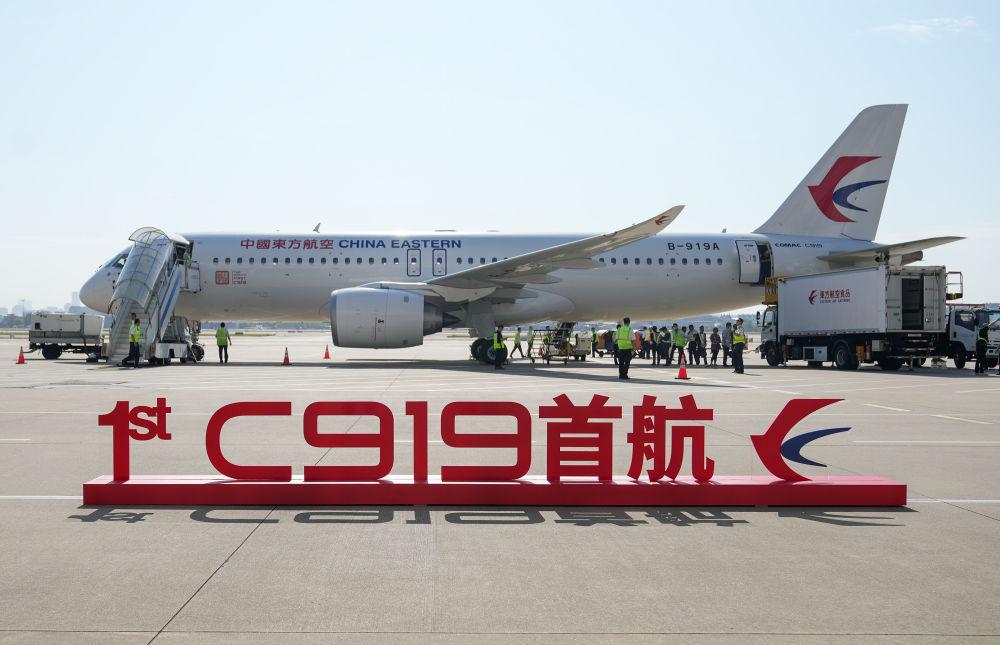

面向世界科技前沿,體細胞克隆猴等一批首創成果在上海誕生;面向國家重大戰略需求,上海累計牽頭承擔國家科技重大專項929項,參與研製“天舟”“神舟”等一批國之重器;面向經濟主戰場,C919國産大飛機沖天、首艘國産大型郵輪遠航,上海團隊自主研發出一批具有國際先進水準的重大戰略産品;面向人民生命健康,全國獲批上市的1類創新藥和創新醫療器械,上海佔了近五分之一……

拼版照片是2023年11月29日在上海科技創新成果展上拍攝的雜誌封面,左為《細胞》封面的克隆猴“中中”和“華華”,右為《細胞》封面的一隻來自中國的“嵌合猴”。新華社記者 方喆 攝

十年來,搶佔制高點,上海著力強化科技創新策源功能,努力打造成為科技強國建設的重要引擎。

這是2023年5月28日在上海虹橋國際機場停機坪拍攝的C919飛機。當日,C919大型客機圓滿完成首個商業航班飛行。新華社記者 丁汀 攝

如今,上海已集聚超過80家“國字頭”的高端科研平臺、超過2.4萬家高新技術企業,在滬國家實驗室、高水準研究型大學等戰略科技力量梯度展開。

在寶鋼股份,不僅黑燈工廠中工業機器人幹著“風險大、環境臟、重復勞動”的3D崗位,“AI主操”臺還讓海量數據與人工經驗完美結合。“寶武的重心就是轉變發展方式、增強科技創新能力和提高效率效益。”寶武集團黨委書記、董事長胡望明説。

科創迭代、産業蝶變,加快向高端綠色智慧跨越:十年來,積體電路、生物醫藥、人工智慧等三大先導産業在上海蓬勃發展,規模增至1.6萬億元,佔上海GDP比重三分之一。

強化前瞻性、戰略性、系統性科技佈局,深化人形機器人、量子計算、6G等領域創新;加快建設重大科技基礎設施集群,已建、在建和規劃的設施達20個……上海將持續增強科技創新的源頭供給放在首位,為培育新質生産力賦能助陣。

“全過程創新、全鏈條加速、全社會活力,向科創要動力,不光是科技部門,也成為百行千業的共識。”上海市科委主任駱大進説。

這是停泊在上海吳淞國際客運碼頭的國産首艘大型郵輪“愛達·魔都號”(2024年5月9日攝)。新華社記者 方喆 攝

創!由點及面,主動向機制改革要活力

走進上海數學與交叉學科研究院,無論會議室、辦公室還是走廊,隨處可見大大小小的黑板。這是數學家們提出的小需求,用來“捕捉”隨時閃現的靈感。

這是上海數學與交叉學科研究院外景(2023年12月28日攝)。新華社記者 周琳 攝

由著名數學家、菲爾茲獎首位華人得主丘成桐領銜的這一研究院,用最大誠意向全球人才拋出橄欖枝,僅3個月有來自10余個國家和地區、40個左右頂尖科學家入駐。

研究院副院長胡森説,通過薪酬、評價等體制改革,兼具大學“最先一公里”的前瞻和市場“最後一公里”的靈活轉化,吸引他們面向基礎學科、人工智慧等領域,全力以赴攻克數學“皇冠”。

在全球科技競爭白熱化的當下,贏得未來的關鍵在於配置資源的能力。上海敢於刀刃向內,持續向改革要活力。

“先行區”探路,激活前沿創新。2021年,上海創新基礎研究支援範式,讓“特事特辦”給科研人員充分賦權賦能,復旦大學、上海交通大學等高校先行探索。“徹底改革流程鏈條、精簡審批,把立項許可權直接交給高水準科研單位,原創思想更容易‘冒出來’。”復旦大學科研院相關負責人王浩説。

基礎研究是整個科學體系的源頭。2022年上海全社會基礎研究投入達到180.59億元,近10年平均年增長14.15%。

科創離不開人才、資金、應用等配套機制,既要有衝勁,更要有韌勁。在刻蝕機“鮮有資本問津”時,上海主力科創基金為回國創業的尹志堯提供數千萬元,十年來打破部門壁壘、服務科創的“政策包”不斷升級,成就了科創板半導體設備“第一股”中微半導體,更加速積體電路行業在上海集聚。

科技引領新型工業化,區塊鏈、Web3.0等金融科技蓬勃發展;與國際經濟、貿易、航運中心同頻共振,至2023年末上海累計認證近600家外資研發中心;國際金融中心加速創新技術從實驗室走向大市場,“這是上海的獨特優勢,五個中心攥指成拳。”駱大進説。

法治化保障,護航創新引領。以前瞻立法建科創之城,十年來,一系列法規群撐起科創的四梁八柱:2020年,《上海市推進科技創新中心建設條例》出臺,成為國內首部科創中心建設的“基本法”;修訂《上海市科學技術進步條例》,凸顯上海國際科創中心建設的戰略使命和龍頭帶動、示範引領功能……

“上海正在用越來越完善的法規制度群,鞏固前瞻探索的科技制度創新成果,解開綁住科研人員的繩索。”上海市科委戰略規劃處處長韓元建説。

育!厚植土壤,不懈向開放生態要潛力

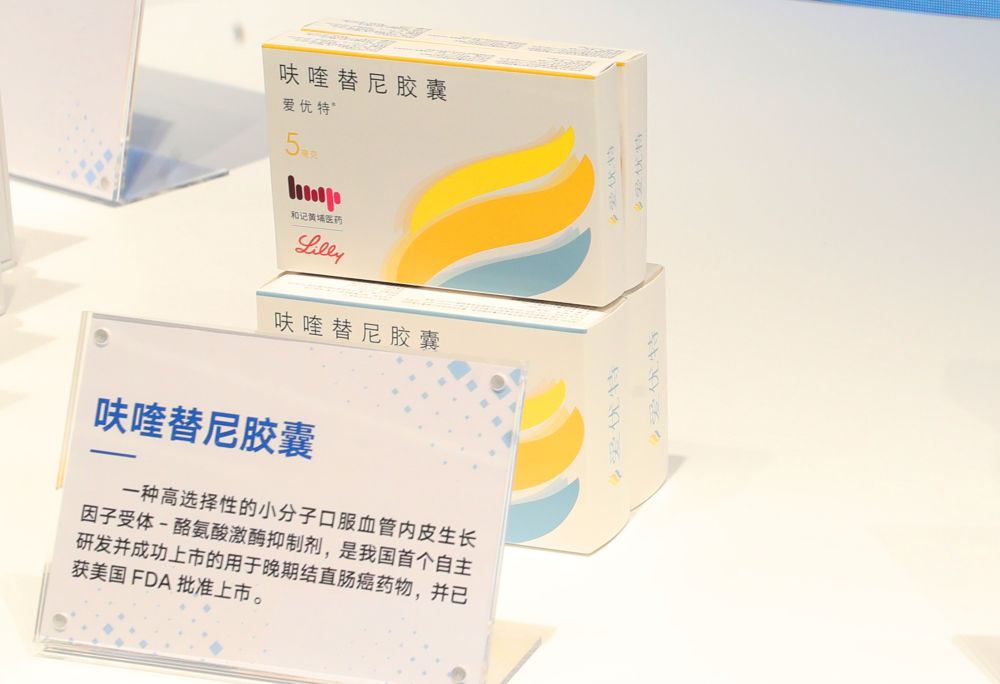

短短幾年,3項自主研發的1類新藥相繼獲批上市,其中一款抗癌新藥成功“出海”。作為一家誕生於上海、成長于上海的本土藥企,和黃醫藥將這些高光時刻歸功於呵護開放生態。

這是2023年11月29日在上海科技創新成果展上拍攝的和黃醫藥研發的一款新藥。新華社記者 方喆 攝

“上海是政策‘試驗田’,得益於體制機制創新,提前3年上市銷售;上海又是産業聚集地,百餘個臨床項目先後進行;上海還是營商‘優等生’,承諾好項目不缺土地,讓一體化研發、生産及商業平臺走入現實。”和黃醫藥執行副總裁崔昳昤説。

上海正努力營造世界一流的創新生態,為創新種子提供土壤、陽光和雨露,進一步加速科技成果向現實生産力轉化。

走進位於徐匯濱江的模速空間創新生態社區,這裡被業界稱為“中國大模型密度最高”的地方,近70家相關企業,涵蓋底層技術、應用研發、場景設計等全産業鏈“夥伴”。“我們不僅提供數據、評測、金融等硬保障,同時也提供對接資源等軟服務。”模速空間副總經理張韻説。

讓鏈主效應能溢出,上海首創“探索者計劃”,2024年吸引了聯影醫療、鴻之微科技、華測導航、上海飛機設計研究院等“領頭羊”。聚焦關鍵“十年磨劍”,上汽新能源汽車、聯影高端醫療設備等核心技術産品揚帆出海,實現從單向引進到輸出技術的跨越。

“加入‘探索者計劃’以來,聯影集團攜手多家高校、科研院所、三甲醫院協同創新,推動産品核心性能達到國際領先水準。”聯影集團董事長薛敏説。

數據顯示,上海聚焦前沿新賽道啟動新建約10家高品質孵化器,研究設立科技創新引導基金,上海市科技型企業貸款餘額達1.05萬億元,開展“科創A計劃”等投融資對接活動,瞄準未來産業加足馬力。

一條從上海市松江區發端的G60科創走廊,正將長三角的科技朋友圈串聯起來,海內外高能級産業紛至遝來,持續提升科創濃度。服務國家戰略,上海持續在科技圈“建群”。一位受訪對象以國産大飛機為例算了筆賬:一架C919售價1億美元,需要數千家上下游配套供應商生産製造,帶動的是整個航空工業産業鏈。

2024年5月23日,在位於長三角G60科創走廊策源地的上海松江,正泰電氣變壓器車間內的機器人把一層層薄為0.23毫米的硅鋼片按設計要求疊裝加工。新華社記者 王翔 攝

瞄準具有全球影響力的科創中心這一目標,新征程上踔厲奮發的上海,正在第一動力的賽道上全力奔跑。

文字記者:姜微、周琳、董雪

視頻記者:孫青、董雪

海報設計:劉雅萱

編輯:杜宇、劉羊旸、李明剛、王浩程、程昊

統籌:曹江濤、方思賢