楊海潮:茶馬古道是怎麼走出來的?

中新社昆明5月12日電 題:茶馬古道是怎麼走出來的?

——專訪西南林業大學文法學院碩士生導師楊海潮

作者 羅婕 史廣林

茶馬古道是中國古代西南地區以馬幫為主要運輸工具、民間長期行走為主串聯而成的交通網路,連接川滇藏,延伸入國內的鄰接省區和緬甸、越南、寮國、泰國、不丹、尼泊爾、印度等國家,既促進西南地區的外聯和經濟發展,也促進與沿途所經國家的文明互鑒。

茶馬古道何以形成茶葉脈絡般複雜的交通網?它在推動中華民族共同體的形成、架起中外交往橋梁中起到什麼作用?西南林業大學文法學院碩士生導師、雲南省茶馬古道研究基地副主任楊海潮近日就此接受中新社“東西問”獨家專訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:茶馬古道是什麼樣的通道?為何如茶葉脈絡般複雜?

楊海潮:如今,茶馬古道已成為西南地區傳統交通運輸網路的代稱,連接無數村寨與城鎮,在古道上産生無數的起點與終點,其構成不止一條或幾條商道,而是一個完整、龐大、複雜的交通網路。

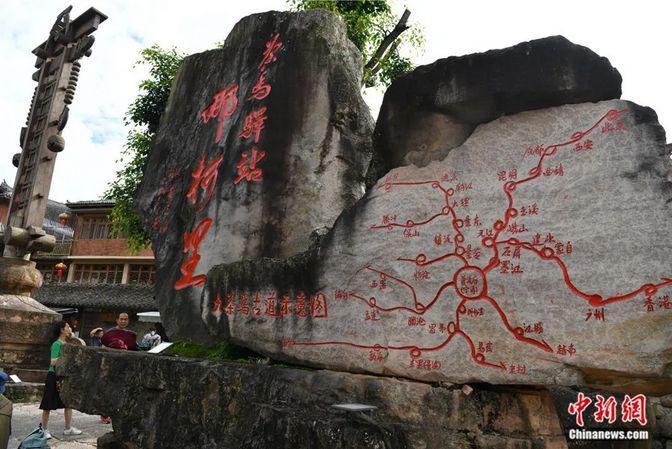

雲南省普洱市那柯裏村茶馬古道示意圖。劉冉陽 攝

“茶馬古道”是一個原創學術概念,此前已有一定研究基礎。例如,1904年,法國學者保羅·伯希和對西元8世紀末中國南部兩條對外通道作詳細考訂,此後研究雲南通往東南亞、南亞古道的論著越來越多,如《雲南與印度緬甸之古代交通》《中印緬道交通史》等。

20世紀80年代以來,中國學者比照“絲綢之路”,將貫穿川滇緬印的古代通道稱為“西南絲綢之路”或“南方絲綢之路”。1990年7月,木霽弘、陳保亞、李旭、徐涌濤、王曉松、李林等雲南學者徒步考察古時馬幫進藏道路,後將其命名為“茶馬古道”。2004年前後,“茶馬古道”開始在學術文獻中被頻繁使用。

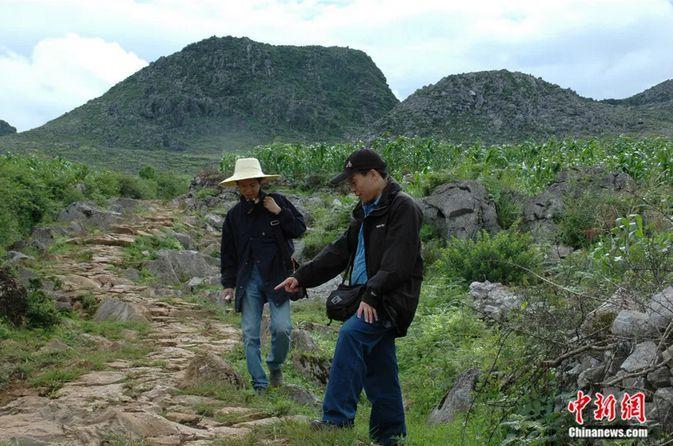

2005年,楊海潮(左)和陳保亞調查茶馬古道。受訪者供圖

隨著研究深入,對茶馬古道的路線分佈認識不斷豐富、細緻。北京大學教授陳保亞認為,西南各省區早期以産鹽地為中心形成局域性的古道網路,因有些地方不産茶,茶葉需通過馬幫從遠方運來,從而將這些局域性古道網路串聯起來。馬幫需要繞開難以跨越的高山和江河,走向城鎮、村落和集市進行貿易,使得很多路段的茶馬古道總是蜿蜒曲折。在國內,滇藏道、川藏道、青藏道、滇川道、川黔道等主幹道千里迢迢、歷史久遠,仍吸引沿線各地的社會和物産加入到貿易網路之中。因茶馬古道短途貿易商品較多,馬幫沿主幹線的行程多為分段進行,除主幹線外,各地馬幫根據物資交換所需,又形成無數大大小小的支線如茶葉脈絡般密布古道覆蓋區域的各個角落,共同構成這個龐大的交通網路。

雲南省普洱市那柯裏村茶馬古道遺址。劉冉陽 攝

茶馬古道範圍可分為核心、主幹、週邊三個區域。核心區域為滇藏川三省區交界地帶,主幹區域即為這三個省區,週邊區域包括中國的黔、渝、桂、青、甘、寧、陜等省區,並延伸至緬甸、越南、寮國、泰國等東南亞國家和印度、巴基斯坦、尼泊爾、不丹等南亞國家。

中新社記者:茶馬古道為何被視為各民族文化連接的紐帶,它如何推動中華民族共同體的形成與發展?

楊海潮:茶馬古道是跨地域、跨民族的民間貿易交通網路,在國內溝通著漢、藏、羌、彝、蒙等民族。商品貿易讓各民族和族群共用的物品、技術、語言、文化等愈加豐富,彼此認同的基礎變得深厚。

茶馬古道沿線各地間自然環境的差異造就了物産的互補性,馬幫沿古道交易紡織品、用具(如邛竹杖、鐵器、琉璃)、貨幣(如海貝、銅錢)、食物(如鹽、茶葉)等物資,促進沿線各民族間的交往。

貿易活動帶來豐富物資,也傳播各地的生産技術。唐代《蠻書》記載,當時的藏族人用“積薪燒炭法”制鹽,將鹽水澆在燃燒的柴火上,水分蒸發後即得粗製鹽顆粒。後來,其他制鹽技術通過茶馬古道進入,提高了藏族人的産鹽品質。

貿易活動促進各地區文化相通。作為茶馬古道上代表性的貨物,茶葉從四川、雲南等産地運到西藏,促進沿線各地的語言文化交流,甚至形成廣大地區使用的“西南官話”,維繫西南各民族與中原文明的密切關係。此外,佛教文化、建築文化等也隨之傳播至西南各地,影響著各族民眾的生活。

唐代後期,基於茶馬古道發展出的官方制度——茶馬互市,讓各地與中央的聯結進一步加強,茶馬古道為中央政權治理邊疆地區、促進中華民族多元一體格局形成發揮助推作用。

中新社記者:在茶馬古道研究成果中是否有關於中國西南地區與南亞、東南亞國家交往交流的體現?

楊海潮:關於這條川滇緬印古代通道的研究非常多,中外學者均有不少成果。《史記》記載,西元前138年張騫出使西域,在大夏見筇竹及蜀布,經詢問後推測有商路從雲南和四川通往身毒(印度)。向達的《蠻書校注》研究過雲南與東南亞、南亞的交通路線,李學勤在《商代通向東南亞的道路》指出商代就有從四川和雲南通往東南亞的道路等。

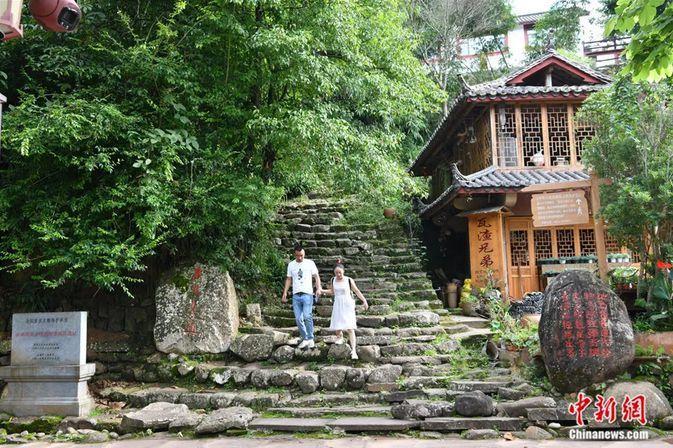

雲南省普洱市寧洱縣那柯裏村,遊客走在茶馬古道遺址上體驗。劉冉陽 攝

19世紀末以來,歐美的探險家、傳教士等也蒐集並出版在中國及東南亞、南亞的見聞。美籍奧地利探險家約瑟夫·洛克的《中國西南古納西王國》,記錄了馬幫的部分行程路線;俄羅斯人顧彼得的《被遺忘的王國:麗江1941-1949》中,寫下他跟隨馬幫到麗江的經歷;美國作家埃德加·斯諾在《馬幫旅行》中記錄跟隨馬幫行走滇西、從雲南進入緬甸的經歷,他眼中的昆明“既是一條鐵路的終點,又是若干馬幫旅途的起點”。從這些外國人的筆下,或多或少能窺見茶馬古道如何連接中國西南地區和南亞、東南亞國家。

中新社記者:如今的茶馬古道發生了怎樣的變化?研究“古道新途”對於當今共建“一帶一路”倡議和文明交融互鑒有何啟示?

楊海潮:進入現代,交通設施、工具等日新月異,茶馬古道和馬幫等傳統社會交通和工具、貿易方式逐漸邊緣化。而“新”的茶馬古道,提供認識和理解西南歷史文化的新視角,在旅遊、文化、品牌概念中凸顯價值,産生超出通道本身的社會影響。

20世紀90年代,旅遊界先行推廣茶馬古道的概念,各地加強對茶馬古道文旅的規劃、開發和行銷實踐。2000年後,普洱茶産業興起,掀起一波茶馬古道研究熱潮。2013年,茶馬古道進入第七批全國重點文物保護單位。此後,雲南大學、武漢大學等高校及學術機構相繼成立茶馬古道相關研究組織,深入挖掘其價值。

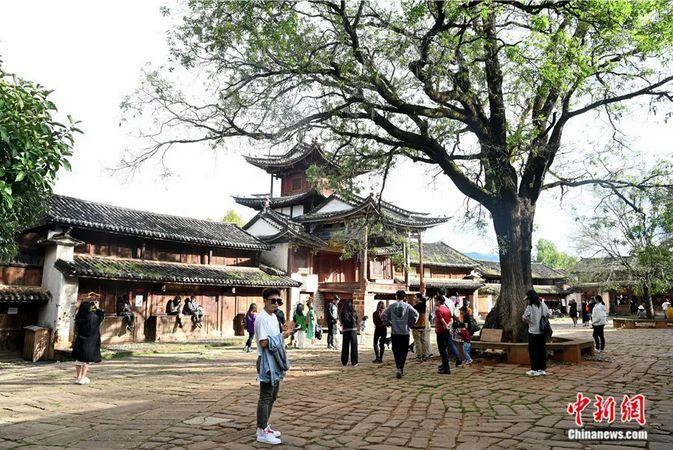

遊客在沙溪古鎮感受茶馬古道驛站歷史。李嘉嫻 攝

在影視領域,《最後的馬幫》《大馬幫》等眾多中文影視作品陸續面世。稍晚于國內,日韓聯合攝製紀錄片《茶馬古道》、美國學者賽琳娜·艾哈默德和英國攝影家邁克·費裏曼合作出版畫冊《茶馬古道》等作品,進一步提高了“茶馬古道”的國際知名度。海外民眾也從中了解到中國西南地區古往今來的人文風貌和當代中國的發展變化。

在共建“一帶一路”倡議的背景下,深刻認識茶馬古道覆蓋區域的歷史文化傳統、發掘各地的物質和文化資源,對於溝通共建“一帶一路”國家和沿線各地區、各民族的物質生活和文化生活有著重要的作用。(完)

受訪者簡介:

楊海潮,北京大學語言學博士,西南林業大學文法學院碩士生導師,雲南省茶馬古道研究基地副主任。長期從事西南民族語言和歷史文化的田野調查,主要研究方向為理論語言學、民族史、茶馬古道以及茶史和茶文化。代表論著有《音係複雜性:以白語的語素音節表為例》《普洱茶余》《茶馬古道:地方性的民間視角》《茶文化初傳藏區的時間與空間之語言學考證》《茶的屬性與中國文化(漢文化)的形象》《茶文化在唐代的傳播:時間、空間、社會》等。