紮在冷門領域的先鋒

鈕世輝團隊 受訪者供圖

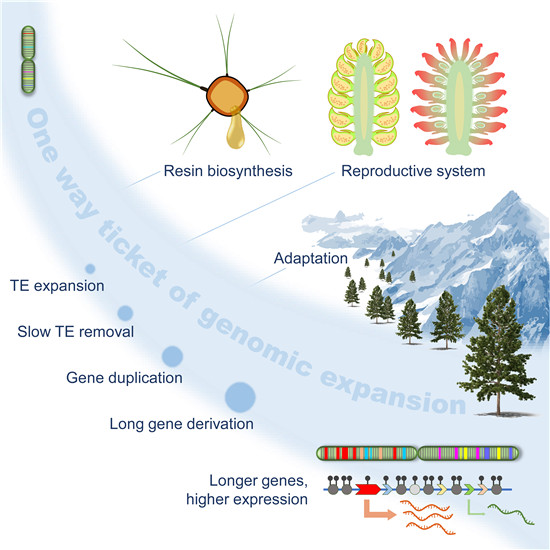

《細胞》雜誌發表論文的插圖,展示了中國松基因組擴張的“單程票”和特異的演化風景。受訪者供圖

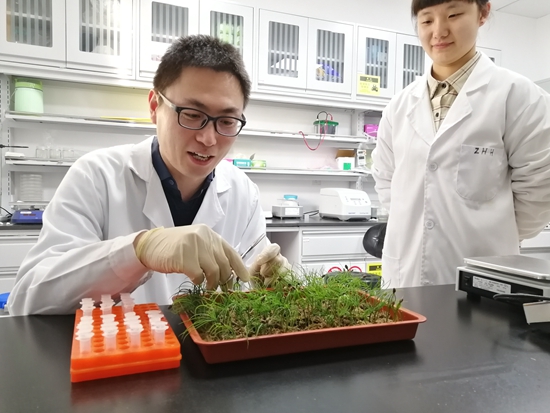

鈕世輝在實驗室,對中國松幼苗進行根的遺傳轉化。受訪者供圖

中國松染色體 受訪者供圖

課題進展過半,鈕世輝幾乎到了山窮水盡的地步——購買實驗試劑的錢都快擠不出來了。租用的超級電腦公司來催尾款,他只能打哈哈:“我們這麼大的項目,怎麼可能欠你錢呢?”

那是在2021年11月,鈕世輝時任北京林業大學生物科學與技術學院副教授,主要從事針葉樹遺傳育種方面的研究。這名85後學者和團隊當時正在進行一個很多人眼中有些“瘋狂”的計劃——給我國重要的鄉土針葉樹種“中國松”繪製完整的基因圖譜。

為了攻克這一難題,項目團隊囊括了美國、瑞典在內6個國家11家單位的36名研究人員。

從科學層面而言,這並不是項容易的工作,已知的100種松樹基因組大小的平均數與中位數均超過了25Gb(十億鹼基)。中國松基因組是人類基因組大小的9倍,是楊樹和桉樹的60倍。如果將中國松的基因組比作一本“天書”,鈕世輝團隊要做的是讀取其中的每一個段落,再根據上下文重疊,要從2.6萬億個字母中挑出254億個,推斷正確的連接方式,拼成完整的一本書。然而這本書其中許多段落看起來幾乎完全一樣,文中還沒有任何空格與標點符號。

這個項目的啟動也是迫不得已。針葉樹佔據全球森林面積的39%,世界木材産量的45%來自針葉樹。在我國,木材近年來對外依存度超過50%,而進口木材中超過70%屬於針葉材。

“往北極走,你見到最後的高大喬木是針葉樹。爬雪山,在雪線以下最後的高大喬木也是針葉樹。”這些環境惡劣的地方,往往只有針葉樹能去填補生態位,從而改善那裏的土壤、水分、小氣候,其他的被子植物才能隨之紮根,因此它被譽為“先鋒樹種”。

然而,如此重要的樹種,重要科研成果産出卻出人意料得少,比如,僅以楊樹為材料的國際期刊高水準論文産出就達到了針葉樹的近20倍。對於大部分物種來説,基因組測序已經不再存在技術障礙,有數百種植物公佈了全基因組圖譜,“但一旦涉及針葉樹,遊戲規則就不一樣了”。

相關研究受制于遺傳資訊資源匱乏,被難以完成的全基因組測序“卡了脖子”。在此之前,已有來自瑞典、美國、加拿大、俄羅斯等國家的13個團隊,自2013年起不斷嘗試進行挪威雲杉、白雲杉、火炬松等國際重要針葉樹種基因組的組裝和註釋,有的項目花費了數百萬美元,但經過驗證,其基因測序結果的連續性均不太理想。

這次,鈕世輝試圖成為領域內的“先鋒”。

一個領域的寒冬

和鈕世輝預想的一樣,2019年,當他四處遞交中國松基因組的項目申請時,毫無懸念地被各種科研管理部門“斃掉”了。

“我理解,一個比楊樹難60倍的項目,全球十幾個團隊花了上億元仍未解決,我説現在時機已經成熟,憑什麼相信我一個小年輕啊?”鈕世輝回想。

2010年進入北京林業大學林木遺傳育種專業讀博時,他的研究方向還是“熱乎的”楊樹轉基因育種,臨近畢業,有教授鼓勵他轉去研究針葉樹。

“當時聽了覺得針葉樹真的太重要了,需要有人做。”鈕世輝喜歡搞研究。

可這一選擇險些斷送了鈕世輝的科研生涯。2018年6月,鈕世輝留校任教的第一個聘期到期,面臨考核,但他已有將近5年沒有新的重要成果産出,發表的寥寥3篇SCI論文都是依靠他在博士期間的研究積累。

對於他的考核評價,考核組專門開會討論。有領導説:“小鈕不能不合格,他不合格就成笑話了,大家有目共睹,他對科研充滿熱情,而且這麼努力,(是)整天不放假的人。”

他的努力是公認的。在華南農業大學讀碩士時,他的研究對像是我國南方的一種油料作物麻風樹。他幾乎跑遍了南方的幾個省份,曬得黢黑,在海南的繁育基地進行種源試驗,從中篩選出最好的種源,大幅度提升了麻風樹的産量。

到了博士階段,轉換到林木遺傳育種方向需要從頭學習分子生物學,他抱起相關書籍,每天早上8點半到實驗室,晚上11點才離開,週六週日也是如此。用他的話説,讀博的4年裏,“去旁邊五道口不超過10次”。

這種工作狀態幾乎保持到現在。同事眼中,他是“天生的科研工作者”。在他帶的第一個研究生馬晶晶印象裏,鈕世輝幾乎全年都在辦公室和實驗室做科研,過年也很少回家。假期裏,學生們養的樹苗等實驗材料,都靠他澆水照顧。

“大自然有個秘密,只等有人去發現它。而我最先發現了它,如果我不告訴你,全世界再也沒有人知道這個秘密,這是很強的滿足感。”鈕世輝這樣描述科研工作吸引他的地方。

參加工作的頭幾年,他眼睜睜看著大學裏從事針葉樹研究的同行越來越少,而其他樹種研究工作做得如火如荼。

鈕世輝堅信,“大雪壓青松,青松挺且直”,堅持是有價值的,“得有人在這。如果沒有針葉樹,這裡一直裸露,大風一刮把土都刮走了,環境是不會被改造好的。”生態系統中需要先鋒樹種,冷門領域也需要先鋒研究者。

一個不被看好的項目

很長一段時間內,幾乎沒人看好這個項目,包括最重要的合作者之一,瑞典農業大學森林遺傳學首席教授吳夏明。

作為針葉樹種研究領域的國際知名專家,吳夏明曾長期對挪威雲杉、歐洲赤松等樹種開展遺傳育種研究,發表了近百篇論文,被引用次數高達1000多次。

2017年年底,吳夏明受聘北京林業大學高精尖創新中心研究組PI(主要研究者),希望能為國內針葉樹遺傳改良盡些力。最初中國松基因組測序的想法並不被他看好。

相比中國松,他更希望完成杉木的測序與群體重測序,那是中國最重要的本土針葉樹樹種之一,也是中國最大的人工林樹種。更重要的是,它的基因組大小不到中國松的一半,意味著成功的幾率更大。

針葉林的研究天生就帶“刺”。針葉樹是“反模式物種”,不僅個體大小是模式植物擬南芥的十倍至近百倍,生命週期也是它的幾百倍。

擬南芥、楊樹、水稻、玉米等被子植物,已經具備成熟的研究體系,而且相互之間可以相互借鑒。但針葉樹與被子植物在兩億年前就已經分化,差異太大了,針葉樹既沒有自己的研究體系,也很難借鑒被子植物的研究進展。

“聰明人不幹這事兒。”鈕世輝曾經測算過,如果對8個中國松的樣品進行測序,用同樣的研究經費,楊樹樣品能測440個,擬南芥樣品能測1638個。很多研究因為經費限制根本沒有辦法開展,造成研究基礎極其薄弱。

馬晶晶在校時,實驗試劑、測序費用,還有一次性的培養皿、移液槍頭等耗材,實驗室1個月就是好幾萬元的開銷。

不少成熟的分子生物學研究工具,因為沒有人在針葉樹種上成功使用過,需要研究者重新摸索實驗的每一個細節。

從2016年入學起,馬晶晶僅從第一步提取針葉上的RNA遺傳資訊,就體會到比其他樹種複雜。中國松針葉上佈滿了油脂,會産生很多次生代謝物,影響RNA的提取。為此,她嘗試了很久,還去別的團隊學習,“一些細節沒有注意到就可能一無所獲”。

鈕世輝舉例,降解植物細胞壁一般會用到4種酶,而每一種酶又有四五種型號,這在被子植物中已經有非常完善的體系,但在針葉樹中,選用哪一種有效,用多少量……都需要反覆嘗試。

結果他發現,最有效的酶使用在中國松上,需要達到被子植物用量的20倍才能産生效果。使用植物激素處理時,在失敗了很多次以後,他才發現中國松用量至少要達到被子植物的100倍才有效果。

“在捅破窗戶紙之前,你很難預料差異到底有多大。”鈕世輝説。

這個過程在鈕世輝看來“費力不討好”——技術似乎很成熟,卻又沒法直接運用,耗費很大精力把它改造成功了,在他人看來又沒有什麼創新性。

剛開始研究針葉樹時,鈕世輝曾到過人跡罕至的原始松林,高聳的松樹密密麻麻,濃密的綠色包裹著整座山,僅有幾縷陽光透下來,顯得格外壯美。每到一個育種基地調研,他都會採回幾個不同針葉樹的毬果,辦公室和家裏書櫃上擺滿了各種大小的松果。

但慢慢地,隨著“幹啥啥不成”,他和針葉樹“相看兩厭”,把毬果都收了起來,吐槽“這玩意兒,難怪沒人研究”。

一次孤注一擲地“畫餅”

時間幾乎是所有針葉樹研究者的敵人。針葉樹從小苗到開花結實通常要數年甚至二十幾年,“生兒育女”的育種週期極其漫長。

如何縮短育種週期是每一個針葉樹研究者的終極夢想。從轉行研究針葉樹以來,鈕世輝時不時就會想到,自己退休以後,一個年輕人突然跑過來告訴他:“老師,感謝您花了一輩子將育種週期推進了一代,我們現在每兩年就能幹一輪了。”夢裏的他“血壓飆升250,一口老血噴10丈”。

吳夏明的加入讓項目有了眉目,打動他的是鈕世輝大量尚未公開發表的研究進展。那時,團隊鑒定到一個與中國松年齡信號顯著相關的基因模組,其中一個基因被稱之為“針葉樹年齡分子時鐘”,年齡越大的松樹中它的表達量就越高,可以很精確地判斷松樹的年齡。

這有望破解針葉樹年齡的奧秘;然而,深入研究繞不開它的基因圖譜。

我國現存的16個國家級油松良種基地,很多是鈕世輝導師的導師、北京林業大學教授、林木遺傳育種學家沈熙環在20世紀80年代主持建設的。這些良種基地匯集了當時全國範圍內篩選收集的良種優樹,“隨著經濟發展,很多地方的天然林都沒有了,搶救下來了一批,以後再想幹這個事就再也幹不了。”

2019年以前,80多歲的沈熙環先生還跑遍了每一個基地,關注育種的最新進展。然而,近年來隨著身體的變化,年逾九十的他不得不減少了外出的活動。

相比之下,在海南的南繁中心,研究人員的水稻1年可以繁殖3代。這讓鈕世輝感慨,這一年的工作換成針葉樹便幾乎超過了自己的整個職業生涯。必須改變現狀,“如果世上需要這麼一個攪局的年輕人出現,我希望那是我。”

隨著第三代基因測序技術取得突破,鈕世輝也意識到,技術發展已經積累到了轉捩點,自己有機會成為那個“攪局者”。“相當於原來的技術每次只能讀幾百個字母,現在可以一次讀1萬個字母。”他打比方。

但這位副教授彼時能調動的資源極其有限,經四處籌措,最初項目經費只有80余萬元。而美國同期競爭項目,投入經費達500萬美元,約合3000多萬元人民幣,瑞典的相關項目更是獲得了高達1億元的經費資助。

鈕世輝決定先把項目啟動再説,也沒考慮能發表什麼水準的論文。

他花了半年時間,考察和遊説了七八家測序公司,給他們“畫餅”:2005年,《科學》(Science)在創刊125年時,提出了125個最重要的前沿科學問題,其中第66個問題是:“為什麼一些基因組很大,另一些則相當緊湊?”

無論從科學的重要性還是影響力來説,這都是一個重要的問題,而中國松的基因組項目就有望解決它。

“這個項目是有風險、有挑戰的,但風險主要在我,只要你支援我把這個項目做成功,它就是個標桿,那是最好的廣告。”鈕世輝的話很有煽動性,“之後你們出去接任何項目,都可以告訴別人,中國松是我們做的,別的小項目算什麼啊?”最終,一家測序公司答應以成本價格為其測序。

另一個需要解決的問題則是算力。“用辦公室的臺式機去計算,需要至少連續計算50年不關機。”他又瞄上了阿裏雲,又一通“畫餅”,也打動了阿裏雲的工程師。

“他是非常容易能夠讓別人看到光的人。”馬晶晶全程圍觀了鈕世輝的“畫餅”,在她看來,鈕世輝就像一株松,紮根這一領域,用事實和對未來的展望來感染別人。

“松柏男神”,是身高183釐米的鈕世輝在學生中的“雅號”,不過他更希望別人關注他的研究。

“實際上每個人都是理想主義者,只不過有時候被各種挫折慢慢磨平了,這種理想主義在某一刻可以被重新喚醒。”在鈕世輝看來,這更是一次孤注一擲的冒險。項目並未獲得專項資金支援,一旦失敗,或者遲遲無法突破,這些成本很有可能壓垮他。

一個巨大的基因組

和鈕世輝一樣站上懸崖的還有李江。

這位博士後2018年進入北京林業大學分子設計育種高精尖創新中心的博士後流動站。2020年年初,正在從事白樺轉基因研究的他遭遇“飛來橫禍”。由於突如其來的新冠疫情,李江無法返校,而他傾注了所有心血培育的白樺樣本因此全部死掉。

此時的他即將面臨博士後的中期考核,“沒什麼東西可以出一些好的成果了,差一點卷鋪蓋走人。”鈕世輝便邀請他加入。

“超算的租用是按小時算錢的,每跑一天就要多花幾千元錢,而且如此巨大的計算量,以前誰也沒幹過,誰也不知道它什麼時候能算出來。一旦結果不好或中途崩潰,就前功盡棄了。”巨大的壓力壓在鈕世輝身上,“整個人瘦了一圈”,李江回憶。

終於,在超級電腦運算了6個月時,阿裏雲的工程師在群裏通報:“計算結果出來了!”

出乎意料的是,當時的群裏顯得有些安靜。鈕世輝顧不上在群裏慶祝,他打開傳來數據的連結,“感覺一下子穩了!”推算中,組裝的連續性指標N50最理想情況應該可以達到500Kb,而計算出的結果達到了2.6Mb,是理想結果的5倍,“大家很興奮,覺得這個項目沒白幹。”

這個總長度達25.4Gb的中國松基因組,完整呈現了它的12條染色體,這是世界上第一個染色體級別的松樹基因組。

“基因組組裝是最重要的一步,但事實上,如果想讓它成為真正的實用級別的數據資源,組裝只是最簡單的第一步。”真正的挑戰是詳細地對其中每一個基因結構進行準確註釋,相當於把這本寫滿254億字母的天書打上空格與標點符號,分成有意義的單詞和段落,同樣是個艱巨的大工程。然而現實又給了鈕世輝當頭一棒。

“天書”中包含了大量“無用的廢話”稱為“內含子”,也有存在關鍵遺傳資訊的語句“外顯子”,識別出外顯子並不容易。

“針葉樹當中的基因離譜到什麼程度?如果沒有其他生物學證據你很難相信它是一個基因。”鈕世輝舉例,“針葉樹中的一個重要基因長736Kb,它的外顯子總長度只有不足1Kb,相當於從中挑出千分之一有意義的部分。這實在很難讓人相信,因為其他植物中這一比例是二分之一。”

這也讓已有的基因結構註釋程式失去了用武之地。他手動檢查的一個長540Kb的基因,就被程式識別成41個完整的基因,“雖然根據經驗它們看上去很像,但實際都是假的。”

“團隊在過去10年積累的大量中國松基因表達數據成了關鍵突破口,世界上其他項目組不太可能在短時間內收集到如此廣泛的樣品。”最終,基於來自760個樣本的RNA證據,鈕世輝提出了一種完全基於RNA數據的基因註釋策略,經過不同技術路線20輪的反覆測試,最終將完整基因註釋率從38%提升至92%。“這是一件具有里程碑意義的突破,我可以驕傲地説,它是真正可以用的”。

基因註釋結果顯示,針葉樹基因組裏存在著大量可自我複製的重復序列,稱為轉座元件,這是一種來自於古病毒的寄生性的序列片段,佔據了針葉樹基因組含量的70%-80%。

用鈕世輝的話説,“中國松是在垃圾堆裏還能優雅地活著。它12對染色體裏,相當於有9對完全是‘垃圾’,沒有這些重復序列,松樹的生長不會有任何影響。”

一段沒有回程票的旅程

“有一些分析我們自己搞不定。”吳夏明等人協調了來自瑞典等國家的該領域頂尖科學家加入項目組,一共召開了54場線上技術討論會,往來了678封工作郵件。

不同文化背景的研究者一起工作是一種別樣的經歷。“他們工作極其細緻,就是節奏和國內相比有些慢。”鈕世輝“吐槽”,“老外工作和生活分得很開,一到週末就找不著人了,還要度假,那是真的度假,完全聯繫不上。”

這讓鈕世輝有些不適應,“坦白講,我們的工作節奏很亂,有時候半夜有了一些突破,我們就馬上開個會,哪怕開十幾分鐘。”

心裏的急迫事出有因。“根本睡不著,最恐怖的是,你不知道經費還能支援你走多遠,只知道提前準備的子彈打光了。”經費捉襟見肘,他只能繼續“畫餅”,拉同領域的其他研究者“攜資加入”。

“我們這個項目,已經做得這麼好了,成果肯定是國際頂尖的,你也可以加入進來承擔一部分研究,前提是帶一點經費一起合作。實在不行給你打個折也行。”這名科學家此時又像是一個推銷員。

某種意義上説,這是一段只有單程票的旅程,一如鈕世輝最終得到的一個重要研究結論。他們發現,在物種形成初期中國松的基因組並沒有那麼龐大,但600萬年前,可能發生了一次古老的地質事件,這些原本沉默的可自我複製的轉座元件被意外激活。

它們大量複製,在基因組中隨機跳躍,這對於整個基因組的穩定性來説是一種災難,不僅會引發難以預料的突變風暴,還有可能造成整個基因組的崩潰。

為此,中國松演化出了強大的DNA監管系統,密切監視和抑制轉座元件的活動,再一次“鎖死”了它們,這種“鎖死”很有可能同時抑制了這些重復序列的清除。“就像用一個碗扣住了馬蜂窩,雖然暫時解除了危險,但再也不敢放手,也保護了它們。”他形容。

雖然大部分轉座元件都再次沉默下來,但總有漏網之魚,總體而言,它們仍然在持續緩慢地擴張,“雖然速度很慢,但這就像一道經典的小學數學題:一個水池,一邊往裏放水,一邊向外排水,多久水池能排幹?”

在針葉樹中,轉座元件的清除速度低於其擴張速度,是造成針葉樹基因組巨大性的根本原因,導致中國松基因組的進化方向是一直膨脹下去,沒有回程票。這在一定程度上回答了《科學》提出的66號問題。

2022年1月,他們的成果正式以《中國松基因組和甲基化組揭示了針葉樹關鍵特徵演化》為題發表在國際頂級學術期刊《細胞》(Cell)上,這是該期刊創刊以來發表的第一篇裸子植物研究論文。至此,整個項目只花費了220多萬元,遠低於國際同類項目。

令鈕世輝意外的是,論文的審稿意見中,審稿人用“詳盡、透徹”等詞語形容了他們的研究,並評價道:“他們開創性的工作表明,目前已知最大的基因組的從頭組裝現在已經變得可行。”

這一進展引起了林學研究領域的廣泛關注,入選了中國林學會評選的“2021年林草科技十件大事”,此後陸續入選“十三五期間林草科技十大進展”,以及《植物學報》評選的30項“2021年中國植物科學重要研究進展”等。

去年,鈕世輝也成功晉陞為教授。他熬了過來,在困難和逆境中,松樹給了他精神上的支援。這是寫在松樹的基因中的,前述研究發現,松樹基因複製帶來的基因冗余性賦予了針葉樹更強的適應性,其中包括了抗逆性相關基因的大量積累,為針葉樹卓越的抗逆性提供了遺傳基礎。

一張熱起來的“冷板凳”

像“先鋒”的針葉樹改善局地生態一樣,坐了8年,鈕世輝把“冷板凳”焐熱了。

他們組裝的中國松超大基因組數據,已經完整地提交在中美兩國的國家基因庫裏,目前還在不斷更新,即將發佈更準確的2.0版本。

數據發佈1年半以來,國內外很多針葉樹研究者都開始利用這個平臺和數據開展研究,“並不限于中國松,是所有的針葉樹研究。大家對一個高品質的遺傳資訊參考早就望眼欲穿了”。

這一成果顯著降低了這一領域的研究門檻,讓更多的人敢於參與進來。基於此,加速育種週期,讓樹木早點開花結實;抑制行道樹的開花結實,減少對其花粉過敏的問題……這些以往應用在其他樹種上的技術,未來也有望在針葉樹上實現。

鈕世輝的突破直接推動了國內針葉樹研究進入“後基因組時代”。他希望更多的研究者能進入針葉樹的研究領域,讓研究者能相互分擔試錯的成本,“試錯的努力是別人都看不見的,但會消耗大量的精力,別人只看到你的成功。”平均下來,鈕世輝每嘗試4個方向的探索,才有1個能夠有所進展。

“功成不必在我,功成必定有我。”在鈕世輝看來,科學研究厲害的地方在於,只要有人取得了突破,就能以文獻的方式記錄下來,每一點進步都不白費,後人的進步都是站在前人的基礎上再發展。

但對於坐在“冷板凳”上的研究者,他還是希望政策能給予更多的支援。“冷板凳”之所以冷,就是因為它失敗的幾率會更大。

因此,要避免“板凳還沒坐熱就被抽走了”。一旦科研人員被各種“非升即走”和考核束縛住,為了應付考核,“做事業”就只能淪為“做項目”。但是如果要把科學研究當作事業,就要選擇真問題。“這就需要‘冷’板凳上有人在堅持,如果長期沒人坐,外面的人就慌了,更不敢來了。後面的人再想坐,就要從頭再來,板凳更冷了,陷入惡性迴圈。”

鈕世輝承認,也許10年、20年才能把一個板凳慢慢坐熱,也許10個人裏面只有1個能最終成功,“在冷門領域堅持下來的,都是英雄,這是屬於科學家的英雄主義。”

一個解決難題的人

鈕世輝正在尋找自己紮根的下一片土壤。最新的目標是松樹松材線蟲病的發病機理。這是全球森林生態系統中最具危險性、毀滅性的森林病害,被稱為“松樹的癌症”。至今我國已有幾億株松樹因松材線蟲病死亡。

不過,松材線蟲不能自己傳播擴散,必須依賴媒介昆蟲天牛在取食嫩枝樹皮的時候,將體內攜帶的松材線蟲傳入健康松樹體內。鈕世輝介紹,“這種蟲子3天繁殖1代,剛傳入我國時氣溫低於10℃它就無法繁殖,短短40年,它已經在東北-20℃的林區被發現了。”目前,這種病害還在持續北擴西進。國家林業和草原局最新公佈的松材線蟲病疫區達到了701個縣,而2018年這一數字是316個。

“這是國之大事,我怕再不研究這個問題,幾十年後我的研究對象就沒了。”鈕世輝説。

鈕世輝一心撲在科研上,妻子難得和他見一面。她是一名社科領域的研究者,平日裏也很忙。每當鈕世輝遇到困難時,她就“畫大餅”——“我相信你肯定行”,而當鈕世輝取得了一些成就,她就馬上“潑冷水”,告誡他不要膨脹,“你不是個聰明的人,你只不過比別人更努力,現在終於有了好的機會,你一定要抓住。”

更多時候,她給鈕世輝的是默默支援。以往鈕世輝給自己定的鬧鐘是晚上11點提醒自己下班,現在改到了晚上9:45,“不過很多時候還是順手就關掉了鬧鐘。”週五晚上是兩人約好的“fish day”,鈕世輝會早早回家,為妻子做愛吃的魚。

做科學研究深深地吸引著鈕世輝。他覺得看電影打遊戲還沒有讀文獻有意思,“每解決一個問題,大腦裏的獎賞機制也在獎賞你。”

課題組的研究生也都成了實驗室的“釘子戶”。每當有人聯繫想要報考他的研究生,鈕世輝都會回一封郵件“勸退”,大意是針葉樹研究非常困難,成果産出很慢,要慎重地去對待這件事,“只要努力,我們肯定能産出好的成果,但跟楊樹比我們就是要慢一些。”

等學生進了課題組,鈕世輝從不要求學生打卡,同樣用他最擅長的“畫餅”:“做出它來,你就是佼佼者,站在國際最前沿。”

馬晶晶印象裏,課題組師弟師妹們就和松樹一樣,充滿了韌勁,“哪怕實驗失敗了很多次,但是大家都不會説不做了,要退學或者是要換方向。儘管幾乎每個人都找鈕老師哭過。”

“什麼是科學家?就是讓難的問題變簡單的人。”鈕世輝説。

“為什麼松樹的葉子一年四季都不落,是什麼機理讓它是常綠的?為什麼松樹一定是在春天開花,不在秋天開花?為什麼松樹有一些枝條上會開花,但是有的枝條上面就會長針葉?松樹怎麼知道它哪個枝條要長花,哪個枝條長針葉?”直到今天,馬晶晶還記得入學第一天,鈕世輝給她提出的一串問題。

在鈕世輝的電腦裏,存放著一個問題列表,這個列表裏現在有97個問題。這是他參加工作至今10年裏攢下的,他笑稱,近幾年很可能是自己“智力的頂峰”,有時在路上走著走著,想到什麼問題覺得重要就記下來,解決一個就把它標紅。有的嘗試過,目前技術還無法實現,他就讓它靜靜躺在列表裏,時不時看一看。目前,列表裏已經有了10行紅字。

在鈕世輝的辦公室,擺滿松球的書桌後面,挂著導師陳曉陽書寫的一幅字,“無山不綠,有水皆清,四時花香,萬壑鳥鳴,替河山粧成錦繡,把國土繪成丹青”,這是我國第一任林業部部長梁希的寄語。

中青報·中青網記者 劉言 來源:中國青年報