陳可之:走出夔門,從《歷史》邁向“心宇宙”

初見陳可之,是在剛開放不久的渝商聯書院。天色已暗下來,約好的火鍋在公園裏等著。作為農工黨中央書畫院院長的他,帶領書畫家一行,來重慶剛結束一場會議,急匆匆前來赴約。

只見他頭戴棒球帽,身形輕盈,皮膚白皙,要不是娃娃臉上留著魯迅式的八字須,還真難想像,這個北京歸來的“年輕人”,就是久負盛名的大畫家陳可之先生。

那一夜,他言談謙遜,酒品甚佳,絲毫沒有大師做派。當再見面時,他又已遊歷了國外等多個城市。這些年,常常自重慶、北京到世界各地,他往返穿梭,為各種藝術活動奔忙。其間,他仍忙裏偷閒創作,油畫、國畫、書法,都頗為可觀。他甚而將這三種藝術進行嫁接,創造出一種奇異、陌生的審美效應。

在訪談中,他多次談到藝術思想,認為“在用慣手機拍、美圖秀秀,人人都是藝術家的時代,必須有開宗立派的人物,用思想、哲理和靈氣,去破局,去開拓”。

這也許正是他的自我期許和完善。回溯四十餘年的藝術歷程,他確有破局之功,開拓之勇,在多個時期都創造出標新立異又足以傳世的作品。但他説,他的藝術人生,遠沒有到總結的時候。

在重慶的陳可之藝術空間,我看到他新近的創作:將一隻紙飛機粘在油畫上,雪嶺之巔,紅日之下,是倔強的永恒的飛翔。這意味著,他的藝術還會再飛一會兒,哪怕飛出藝評家所能抵達的疆域。

《翔》 38x30cm 2020年

在正式自述前,陳可之打了一個長長的電話。他與世交兄長,重慶文史館館員、教授趙有聲,漫談起兩個家族的往事。手機打開免提鍵,對方的聲音,很爽朗地傳出來。

原來,陳可之祖父陳卓吾,與趙有聲的父親趙家怡,還有閻松父等,都是民國時期江津地區的進步人士,早期參與革命,相互砥礪,在整個重慶,都頗具影響。

“爺爺早年畢業于南京中央大學,算是古文字專家,寫得一手遒美的顏楷。他交遊甚廣,與柔石、殷夫是朋友,與魯迅相識,年輕時受康有為、梁啟超影響,渴望推動社會變革和進步,後來一生從事教育。受其影響,父親古文字也很厲害,還擅長草書。我和哥哥陳冊,都從小寫字,還都喜歡畫畫。哥哥也是很有天賦的。但家庭困難,只能保我一人學習美術。陳冊後來成為書法家,任兩屆重慶市書協副主席,于顏體浸淫很深。現在他也恢復畫畫,我們偶爾也一起切磋。”就這樣,陳可之開始了他略顯散漫的追憶。

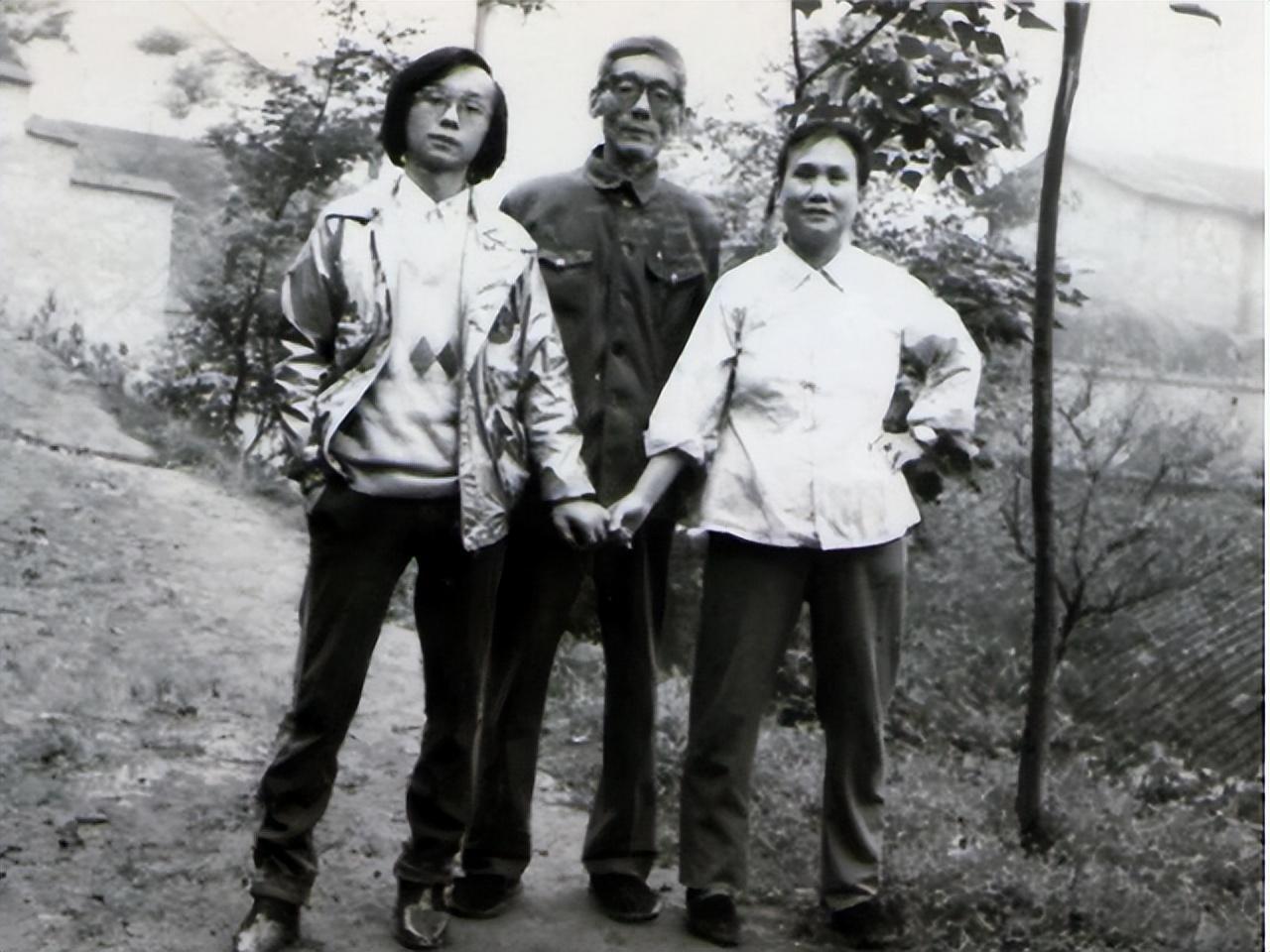

1987年在家鄉江津和父母在一起

在他記憶裏,祖父陳卓吾頗具竹林七賢似的文人風骨,一隻手渾厚的好顏。大畫家張書旂送給他很多畫,這些畫給了後人藝術滋養。父親先是軍人,後來教書,中學語文、英文都教,一生琴心劍膽。尤讓陳可之佩服的是,他還懂中醫,給人扎針灸,往往一針就好,此外還能做會計,修手錶、無線電等,妥妥的專家加雜家。

“這些都與抗戰有關,戰時江津名流薈萃。除了陳獨秀,吳芳吉還有很多文化名人。武昌藝專一度遷到江津,留下好多藝術家。記得小時候,隨時走在老家的街上,都會聽到二胡和提琴聲。重慶之所以出名家名人,有文化基因在這裡。”

毫無疑問,這些基因在陳可之身上發揮了作用。他自幼就表現出繪畫天賦,感知力較強。3歲時,畫一個火車頭,能靠記憶畫出車輪、蒸汽管等零部件,連螺絲釘的位置和形象,都能準確畫下來。他小學時就能畫大油畫,畫框超過了他的個頭。

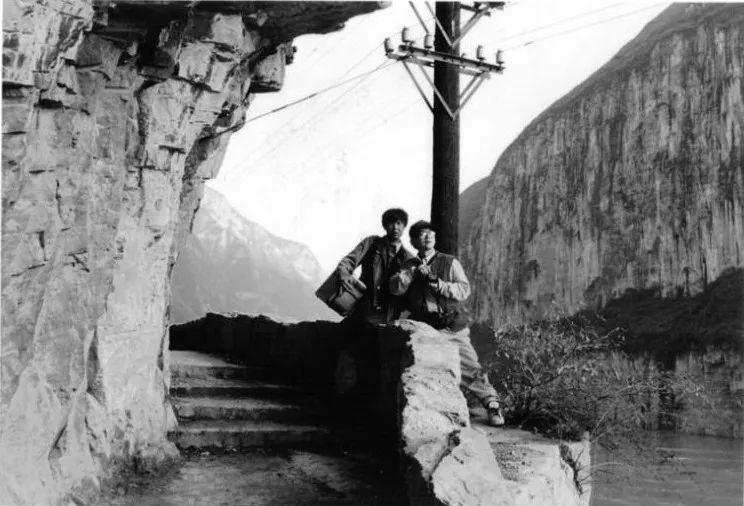

1996年開始徒步三峽

陳可之先是在永紅小學讀書,有個叫羅祖宏的老師,發現了他的天賦,建議轉到他任教的東方紅小學,這裡可提供專門畫畫的時間和場地。在別人學工學農時,原本寡言的可之,就畫畫,沒完沒了。這位羅老師,後來成為江津教育局長。早年伯樂,給了他切實的幫助,讓他感念終生。

“從小學到高中,運動會的畫、街頭宣傳畫,都是我畫。有時組織上給點紀念物,牙膏牙刷還有臉盆什麼的,還請吃頓飯,也挺滿足的。我10歲就參加成人美展,在縣文化館搞集體創作,‘批林批孔’、慶祝新中國成立25週年等活動,我都參加。家裏四兄弟,我最小,父母砸鍋賣鐵給我買很多書籍資料。還借來了50年代的美術研究、蘇聯畫冊、名家畫冊,都臨摹過。所有鄰居都被我畫完。記得白沙吊腳樓旁有個水溝,我跳過水溝,爬到房頂高處畫長江,遠山近水、往來船帆,讓我很著迷。

“回想起來,我一路貴人,從小就有幾個老師。比如,畫國畫的刁蓬、廖天林,畫油畫的周盛榮、楊澤培,都是武昌藝專的老師或學生。無論臨摹、寫生還是創作,他們對我的訓練都很專業。江津師範還提供了很多學習條件,比如石膏像等。

“最有意思的是,川美教授夏培耀,是江津白沙高佔人,早在我上初中時,就來看過我。當年在考場,夏老師當監考老師,站在我背後看了很久,惹得好多考生也來看。”對決定人生走向的早年際遇,陳可之歷歷在目。

但並非總是一路坦途。陳可之1977年報考川美,本來考上了,按相關規定,藝考生提前體檢,卻因體檢材料缺失未被錄取。次年再考,所就讀的白沙民中校長李孝義,還專門去找到時任江津縣教育局局長陳伯吹,託付説,“別再弄錯了,讓這孩子上吧。”

2012年參觀恩師王元壽老師的個展

與魏傳義老師(左)合影

與著名美術家馮法祀(右)

與著名美術家王琦(右)

1978年,陳可之如願進入川美繪畫係油畫專業,據説成績為西南第四名。十幾人的班上,工農兵學商都有,有來自重慶美術公司、省群眾藝術館、成都軍區創作室、省歌舞團等單位的美術幹部,也有美院附中畢業工作後再考的,年齡相差很大。他們大多是帶薪讀書,常常會去撮一頓,這時候陳可之總是躲得遠遠的。剛滿17歲的陳可之,主要靠吃助學金,家裏給點生活費,自然瀟灑不起來。

“進入美院,就感覺進入了大社會。”這個年齡和身材都很小、技法卻很高的弟娃,不時會遇到某種奇事——課堂上的素描,剛剛被老師表揚了,下課回來,就被橡皮擦掉了。但他勃發的才情,始終很惹眼。

1988年5月在重慶市夫子池展覽館舉辦個人油畫展

大學二年級時,教育部舉辦了全國高等美術學院優秀作品展,七八級油畫係3人入選,陳可之是入展者之一。因而老師們對他都不錯。他記得魏傳義、張方振兩老師提供過顏料,四川美協主席李少言,還經常讓他去成都改畫。早在學生時代,他就是四川省美協主席團成員。

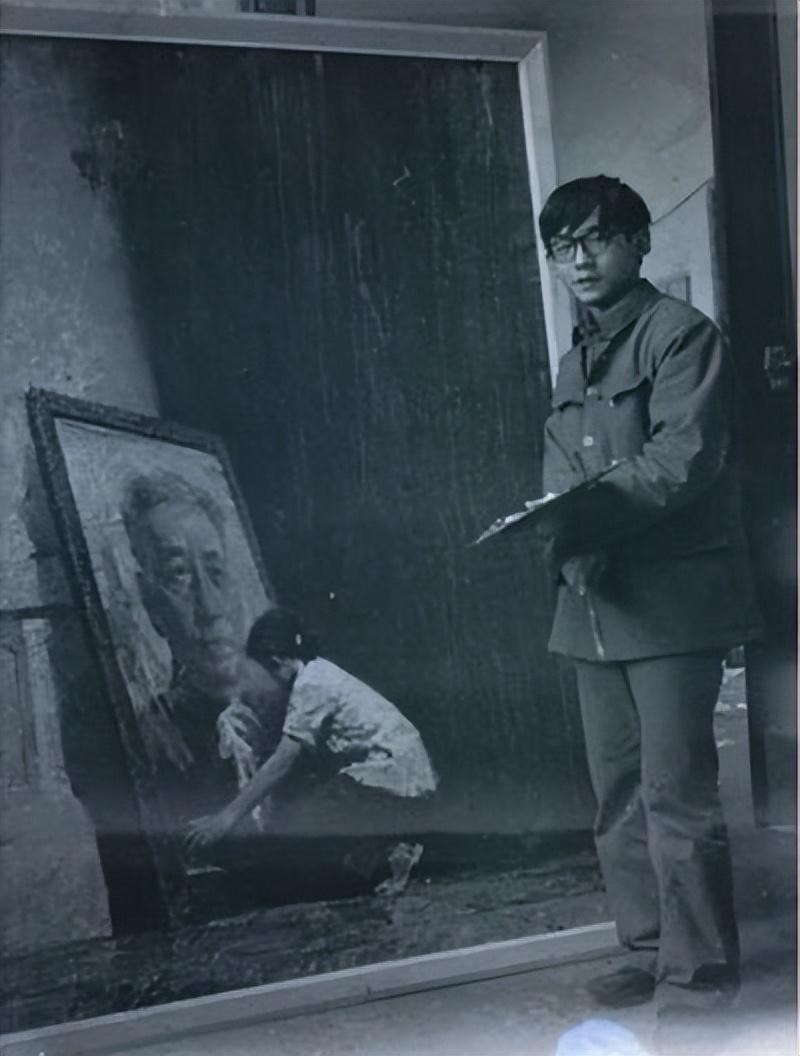

他最早的成名作,大概是大一時期在人民日報發表的《初晴》,和大二時期與同班同學劉曉合作的《歷史》。《歷史》是一件註定會載入美術史的重要作品。畫面的主體,是暗黑的銅墻鐵壁,碩大的石柱上,靠著一幅劉少奇畫像,畫框銹跡斑斑,昏黃的光線下,有女孩正專注地擦拭著畫面上的灰塵。

1979年,所有的國人,都沐浴在早春的二月天氣中。“文革”結束,百廢待興,被擱置的劉少奇畫像,可以再上墻了。擦拭被平反的偉人畫像,其實也是拂去歷史的塵霾。整幅畫作,有著克制的激情、凝固的呼喚,無聲勝有聲。《歷史》1980年參加四川青年美展,獲優秀作品獎,緊接著又獲得四川第一屆文藝評選優秀作品獎,還參加川美赴京油畫展,被時任《美術》雜誌總編、評論家王朝聞

先生在《光明日報》撰文讚譽。此作很快被中國美術館收藏,還被美術史家列入“傷痕美術”之列。18歲的陳可之,早早贏得了聲名。

隨之而來的,是一系列連珠炮般的主題創作,奠定了他在畫界的地位。

《歷史》 160x165cm 1979年

陳可之與同班同學劉曉合作 中國美術館收藏

1979年, 18歲創作《歷史》時的情景

《初晴》 150x80cm 1979年

1981年,舉國倡導“實踐是檢驗真理的唯一標準”大討論,“到群眾中去”成為社會熱點。受此觸動,陳可之構思出一個特別的畫面:兩位老邁的老將軍,重回延安,與身披棉襖的西北老農,相伴走在冰冷刺骨的延河水裏。三人褲管高高挽著,水流淹過腳踝,有著刀片般的鋒銳。然而,在暖色背景的映襯下,三人的臉龐洋溢著樂觀與自信。這幅《延河水》,被選送參加建黨60週年美展,獲優秀作品獎,引來《人民日報》等百餘家報刊的熱評。

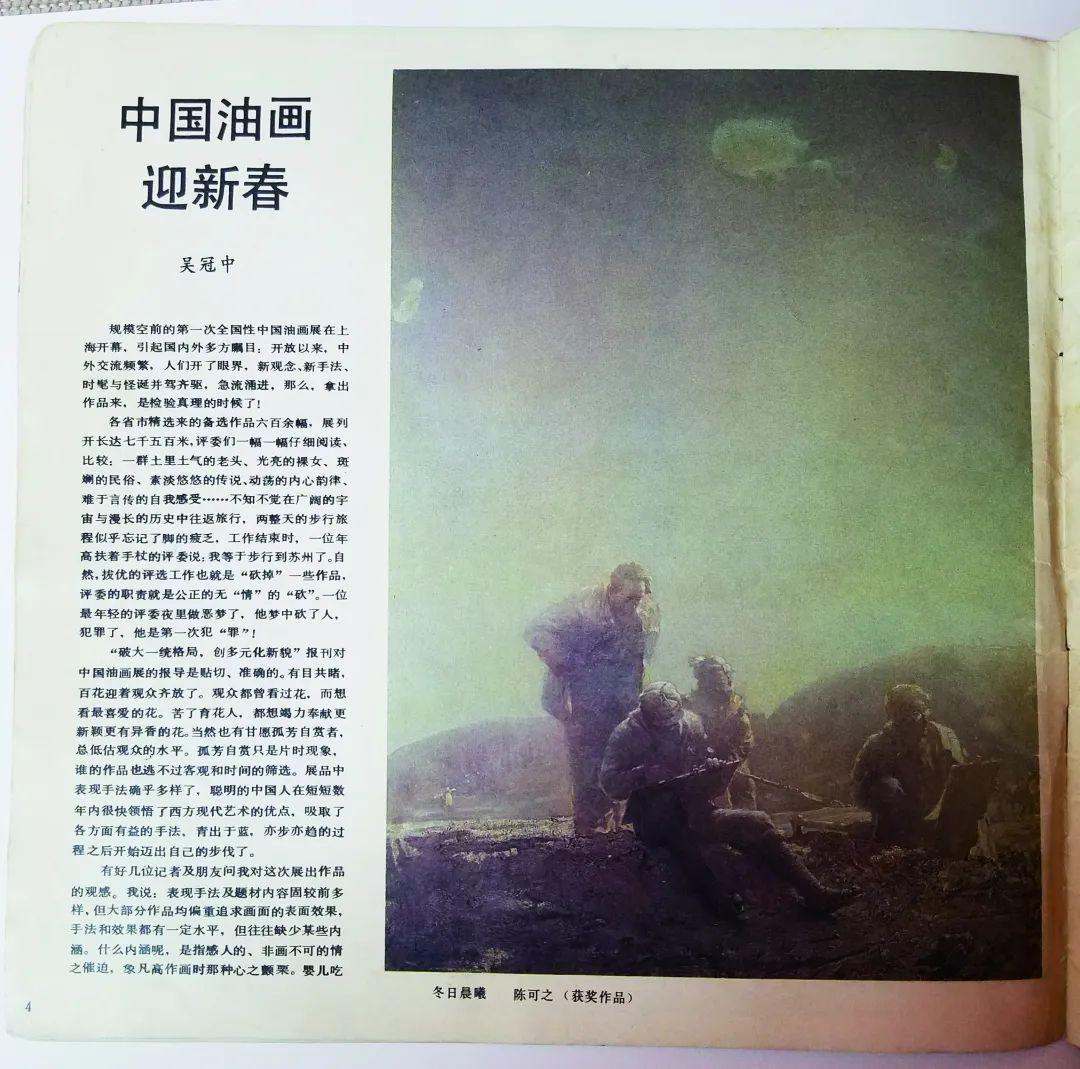

1984年,他拿出的主題畫作是《冬日晨曦》。此作表現延安時期的毛澤東,在清晨,路遇幾位身著軍裝的魯藝學生,坐在黃土地上專注地寫生,便停下來觀摩。茫茫霧靄中,畫面昏暗,晨曦微啟,人物與天地融為一色。此作以傑出的技法和美好的隱喻,獲得了畫界稱讚,獲中美協主辦的“第一屆中國油畫展”優秀獎(排名第一)。

吳冠中撰文與《冬日晨曦》同頁刊發

1986年,建軍60週年全國美展。陳可之再次以構思新巧、技法嫺熟的作品,贏得四川省優秀作品獎。這幅取名《長征》(原名《世上本無路》)的作品,有著超寬的橫幅畫面,上面滿是泥濘與荊棘,一雙放大的殘破的綁腿,孤獨地走在草地上。左腳掌深陷泥地,右腳跟疲憊地抬起。從左下方的淺墳和軍帽來看,這位掉隊的士兵,剛剛埋葬了戰友。而前方地平線下,是影影綽綽的隊伍尾巴。他能跟上隊伍嗎?他們將走向何方?這是畫家留給觀眾的揪心之問。

這些作品,都無一例外地關注了歷史重大題材。以致很長一段時間,在美術界和公眾印象中,陳可之都是一位擅長繪寫歷史的油畫家。他往往以特殊的視角和精巧的構思,小中寓大,舉重若輕地將人帶入傷痕年代和歷史危情。

《延河水》 200x120cm 1981年

四川省建黨60週年優秀作品獎

《冬日晨曦》 145x197cm 1984年

第一屆中國油畫展優秀獎排名第一

《長征》(又名:世上本無路) 180x50cm 1987年

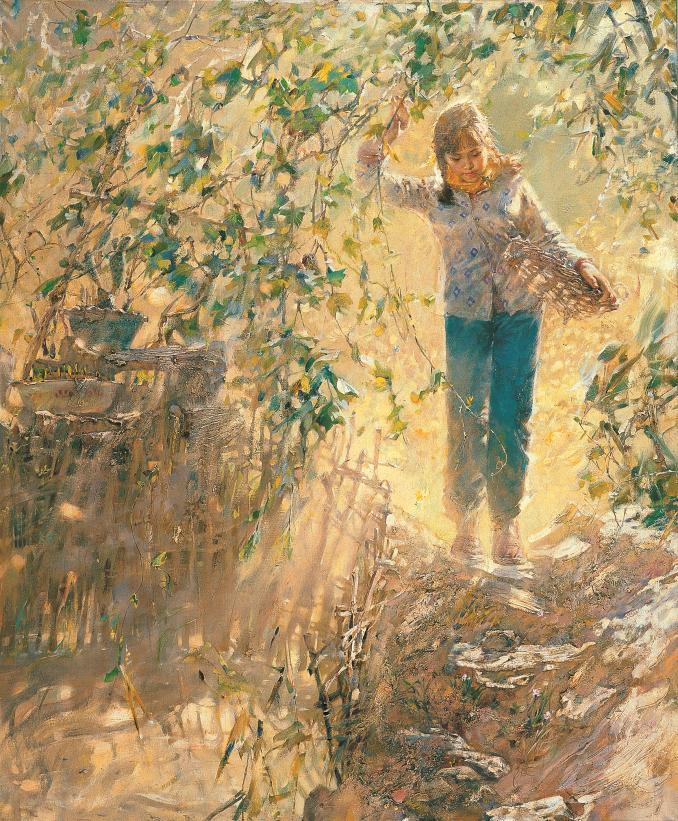

當然,也偶有意外。1985年,身體輕盈而思想深邃的陳可之,竟然畫出一幅小清新作品——《又一春》。在枯黃的籬笆、木樁上方,是綠葉婆娑的垂藤,衣著樸素的農家少女,一手懷捧竹籃,一手撩開藤蔓,綠色褲管成為春色濃重的部分。她的背後,則是一片光芒。此作頗具抒情意味,春光乍現的瞬間,似曾相識的畫面,讓人想到聯産承包到戶後的生機與希望。

理想主義的1980年代,像畫家絢爛的一筆,唰地一下結束了。1990年,北京迎來亞運會。這是中國歷史上最大的體育盛會,陳可之突發奇想地又浪漫了一把。他畫筆下的《東方之子》,是一個滿眼憧憬的孩童,在晨光中,熱望一隻足球的升騰。也許,他渴望像巨星一樣,一頭頂過去。但帶著光暈的足球,定格在咫尺之間,剛好留下夢想與成長的距離。孩童的背後,是滾滾風雲。這幅極具時代象徵性的超現實主義作品,被印製在亞運主題的文化衫上,眾多北京志願者穿著文化衫,激情跑過十里長安街。之後,該作參加北京第十一屆亞運會美展,被薩馬蘭奇選入瑞士國際奧會博物館收藏。

即將而立的陳可之,再次乘風而上。

《東方之子》140x150cm 1990年

瑞士奧林匹克博物館收藏

1992年由薩馬蘭奇簽名的《東方之子》收藏證書

《又一春》 120x160cm 1985年 中國美術館收藏

1992年,陳可之離開他工作了7年的重慶出版社,來到歌樂山烈士陵園。第一個任務,就是創作“11.27大屠殺”半景畫。

這是他擅長的主題創作,他帶著團隊,3個多月全部完成。然而,事先允諾的兩年創作假,卻沒有兌現。青年成名的陳可之,負氣出走,從此開始自由藝術家的旅程。

1993年,央視《東方之子》欄目,採訪一批藝術家,轟動一時。作為首批受訪藝術家,陳可之再次聲名大振。離開體制的他,有了更多藝術和精神上的自由。他繼續在超現實主義風格上嘗試,同時迷上了安德魯·懷斯的鄉土寫實主義。很快,他拿出了諸如《捕魚的小姑娘》《處女湖》《天蒼蒼》《聖峰珠穆朗瑪》等,一批寫實、唯美又略帶抒情的作品。資料顯示,《聖峰珠穆朗瑪》入展第八屆全國美展,獲四川省優秀作品獎。

《處女湖》 72x90cm 1992年

《天蒼蒼》 80x60cm 1990年

時間來到1996年,三峽百萬大移民已經開始。這是人類歷史上,又一次驚心動魄的大事件。鋪天蓋地的媒體報道,讓陳可之受到極大觸動。

他敏感地意識到,留住三峽記憶,發掘三峽人文,將成為文藝界的一大熱點。他首先想到的,就是三峽縴夫。那些世世代代與風浪搏擊、奮力逆行的無名男子,用頑強的生命意志,助力船隻衝破阻力,溯江而上。無數代胼手胝足的縴夫,定格于歷史的濤聲與風塵中。他們似乎沒有自己的名字,有的只是骨骼、肌肉、號子和千磨萬擊的身軀。

反覆構思之後,陳可之給出了這樣的場景:奪目晨光下,雷鳴電閃和滾滾風雲交織,金色的波光、岩石與沙灘合為一體,一群縴夫拉著貨船拼死向前,有的埋頭俯身,有的仰天長吼,姿態不一,卻步調一致。他們猶如群雕,穩穩地置於沙灘之上,古銅色的身軀、磐石般的意志,讓人看到了三峽的魂魄。

這幅作品前後創作了兩年,最後取名《長江魂·三峽縴夫》,每次展覽,都讓觀眾為之動容。1998年,此作獲得中國文化部“群星獎”金獎,中國人大王光英副委員長親自給他頒獎。這給陳可之帶來巨大聲譽,同時也帶來了新的機會。

重慶直轄後,人民大會堂重慶廳需要一幅表現三峽的油畫。已有成功經驗的陳可之,成為首選畫家。連續數月的艱苦創作,陳可之獻出了長達5.7米的巨幅油畫《三峽晨曲》。整幅作品,以金黃為主色調,視域開闊,水流湍急,山石聳立,光焰萬丈,一隻雄鷹沖浪而起,展翅奮飛。毫無疑問,這是一幅難得的傑作。有關部門聯繫中央美院等專家評審論證,認為該作意象雄闊、技法高超,滄桑崖璧尤有懷古之意,最後高分通過。一輛加長貨車,將這幅巨制運到了北京。不久,此作正式入駐重慶廳,成為人民大會堂展陳列的首幅油畫。

《三峽晨曲》 570x150cm 1998年

1998年油畫《三峽晨曲》入駐北京人民大禮堂重慶廳

由此,備受鼓舞的陳可之,對三峽有了更深的情感和更大的使命。他要把將被淹沒的人文景觀刻印于史。他先後深入三峽采風40余次,專注三峽題材創作20年。與傳統三峽畫家不同的是,他並不著意表現人見人愛的壯美風景,而是用飽滿的色彩、豐富的肌理、細微的物象,特寫鏡頭般地再現那些局部礁石、崖體的滄桑、雄奇和堅毅。造物主的鬼斧神工,大自然的力與美,盡在其中。

2007年,陳可之在中國美術館舉辦了“三峽風”個展,40余幅三峽主題油畫齊齊亮相,專家一致給予好評,觀展人氣更是遠超其他展廳。

這之後,在畫界和公眾印象中,一位擅畫歷史題材的油畫家,演變成“為三峽立傳”的傳奇畫家。很多觀眾以為,陳可之一定是高大、粗獷的肌肉男,看到畫家本人後——原來一個人精神世界的強大,可以遠超他的血肉之軀。

也就是這之前,陳可之打贏了一場曠日持久的官司。他領銜創作的半景畫《重慶大轟炸》,被起訴涉嫌抄襲。一審、二審,他都勝訴。莫須有的責難,原本就不該産生。是時候了,與過去告別。

帶著傷感與疲憊,他離開了重慶。

《長江魂-三峽縴夫》 600x270cm 1996-1998年

1999年《長江魂-三峽縴夫》

中國文化部第八屆群星獎金獎證書

一次次帶給他榮耀的北京,再次接納了他。

陳可之自述,常駐北京後,他的心量和眼界都打開了。無論現實、超現實,都不再是關注的重點。一個成熟的畫家,不應被某種既定的概念束囿,更不應固有一種風格而彳亍不前。為了突破自我,他一邊建畫室、藝術會所,一邊扎往文學圈、歷史圈,從中尋求滋養。

漸漸地,他開始悟到,唯有打通中西文化,並將其注入繪畫藝術中,畫作才更富有內涵和精神力量。早在1990年,《東方之子》現象級的火爆,已經證明了這一點。

於是,他開始了雙向集合的探索。一是神與物遊,用心去感受宇宙萬物,然後用絢爛的色彩、浪漫的奇思,訴諸筆端;二是大膽使用綜合材料,讓東西方藝術元素“硬嫁接”。

很多時候,這兩種嘗試集中體現在同一幅作品中。於是,我們看到,一些説不清是油畫還是國畫的作品噴薄而出。比如,心電圖般起伏的雪嶺仙山,翔雲漂浮,紅日高懸,那種油彩的質感和爛漫非常突出,而畫面的一角,卻貼著寫滿毛筆字的宣紙,或鑲接著古書頁、報紙,還鄭重其事地蓋著印章。

到後來,這些中西合璧的作品就更為大膽和誇張,有時還惡作劇般粘上一隻紙飛機。“最氣人”的是,這種搞法,竟然沒有多少違和,反倒有了某種現代感和視覺美。這就像陳可之的另類寫實:開滿桃花的枝條,插在龜裂的荒漠中,同時具有藝術上的陌生化和既視感。

在陳可之的藝術空間,這樣的作品不勝枚舉。初次見到,會睜大雙眼,再看幾幅,往往會心一笑。你甚至迫切想看到更多,看看一個東方藝術家,如何腦洞大開,與西方藝術開個玩笑。

這讓人想到,有人偏要讓蒙娜麗莎蓄了鬍鬚,或者讓一隻鐘錶,流水一樣往桌下流淌。這遠不是什麼主義能夠言説的。對陳可之來説,東西文化原本就應該交融。他並不贊成,用西方材料和技法,去表現東方意境。沒有宣紙的浸潤感,所謂的意境,再怎麼也失色許多。與其那樣,不如讓東西方藝術各自表現,然後再姊妹般結合在一起。

總之,陳可之不再是一個循規蹈矩的畫家,他向著綜合型藝術大師的行進。早期主題創作中的思想性、現實性和經典性,有意無意地被隱藏、被抽離,轉而向詩性、哲理性、多義性闡發。他的畫筆,不再僅僅是畫筆,而有了某種神秘的力量。

近些年,他往往將山川、河流,與日月星辰聯繫在一起,將堅固與飛翔聯繫在一起。他剛剛畫完油彩,緊接著就寫起了書法,然後蓋上印章。仿佛對一個事件、一部寓言、一種思想,蓋棺定論。他用力一摁,密碼就打開了思想的大門。由此,人們可以通往他費心營構的“心宇宙”,看到什麼是萬物平行。

説實在的,對近年來的陳可之而言,我們到哪去,比怎麼畫,比畫什麼更為重要。或許,略顯遲疑的評論家,也有了相同的看法。

《江山多嬌》 316x130cm 2019年

《穿過夜的我的光》 80x60cm 2022年

然而,這並不是他的全部。他還有著更加令人“費解”的方向。

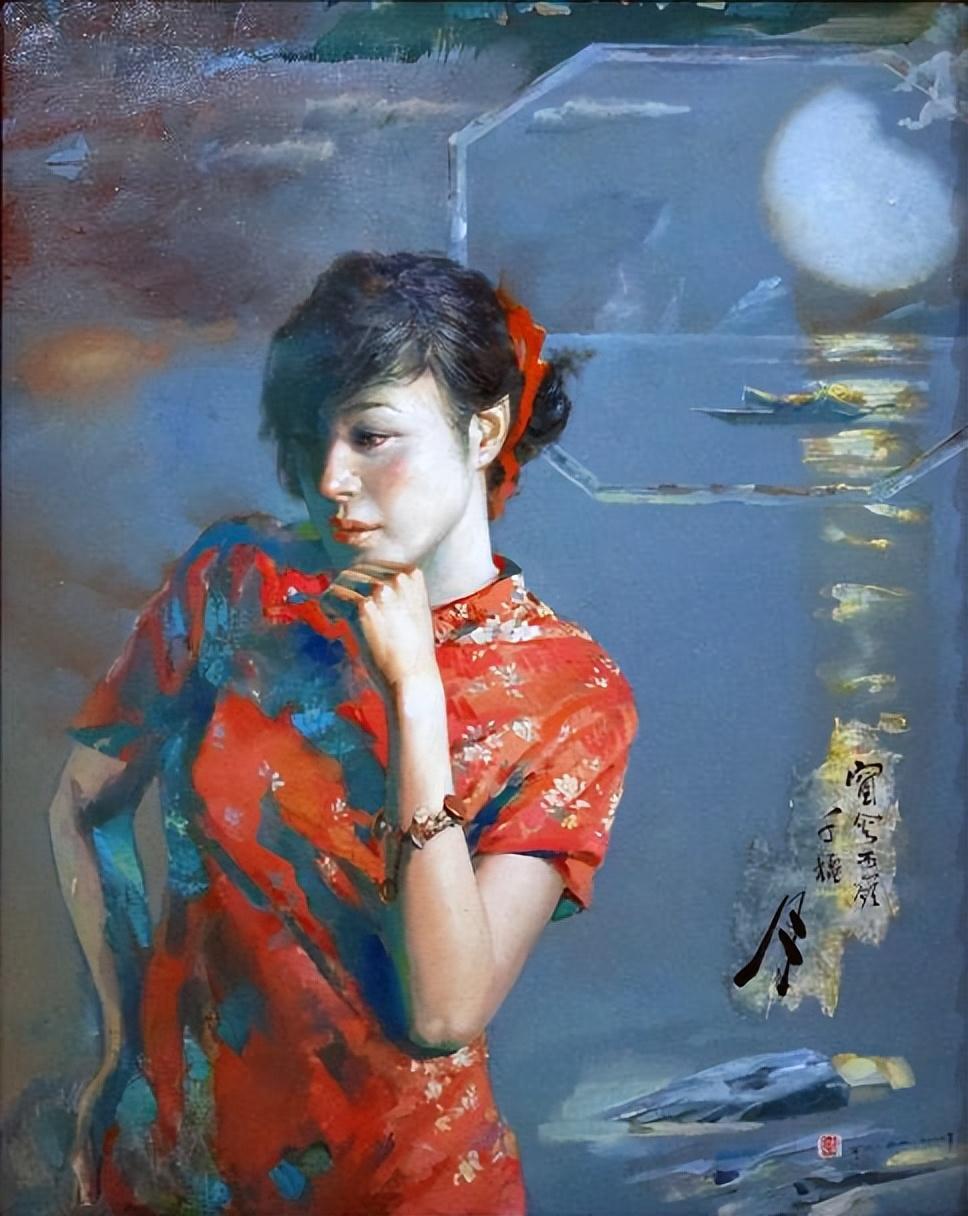

那就是新人物畫。很長一段時間,他以油畫家的身份,用《莊子·逍遙遊》的思想、《詩經》的意境,以及超現實的筆調,去表現現實中的女性。《幸運千萬里》《月兒彎彎》《七月的鄉思》《天問》《三峽風》《在水一方》《窈窕淑女》《水邊的月亮》,以及《麗人行系列》,這些作品,光看名字,就顯得詩意和唯美。

這是他赴京後不久的作品。畫面中的女子,無論來自三峽岸邊、大山深處,還是繁華都市、寂寞小城,都正值芳華,身材窈窕、容貌姣好,有的單純質樸,有的姿色撩人,臉上映著謎一樣的淺笑或相思。也許,畫家與她們並不熟識,僅僅是一剎那的相遇,就讓其夢裏尋她千百度。正是這份初見的美好,成就了畫家創作的衝動。

中國《詩經》畫意之“窈窕淑女” 100x130cm 2013年

中國《詩經》畫意之“在水一方” 162x113cm 2012年

《七月的鄉思》 80x100cm 2002年

《幸運千萬里》80x65cm 2008年

《月兒彎彎》 130x90cm 2007年

《水邊的月亮》70x100cm 2006年 中國美術館收藏

新時代的女性,有著不同的際遇、情思和夢想,卻都有著相同的渴望。渴望被看見,被理解,被讚美。於是,她們無一例外,成為畫面的主體。而背景,則大多是沙灘、礁石,海天相接,朦朦朧朧,引人神往。

細細想來,這或許可以看作,是陳可之在三峽系列之後的延續或逆轉。在冰冷、沉寂、絕望、亙古不變的岩石之後,讓我們重新看到鮮活的人——尤其是思慕已久的水邊伊人。

讓藝術回到人性,回到畫家的本真。更為本真的是,陳可之大膽地、長時間地拿起毛筆,在宣紙上畫起了他心中尚美的東方女性。與油畫女子不同,她們大多身著古裝,明眸善睞,溫婉可人。她們往往居於畫面中央,仿佛與君對坐,相看兩不厭。

與此同時,他還創造了一批極富形式美和文化性的戲劇人物,那種絕對東方化的、淡粧濃抹的臉龐,既寫實又寫意。這符合文人畫和院體畫的雙重審美,非中西畫藝貫通者莫為。這些作品,在英國愛丁堡藝術中心展出,京劇與中國畫的雙重國粹,廣受歡迎。

這樣的新人物國畫,也許更符合陳可之的審美天性。自小浸淫于傳統文化與東方美學,當他終於可以自由表達抒懷時,他不可能放過這些天地精靈、人間美好。

《故國京夢01》 68x68cm 2012年

《三峽風》80x100cm 2007年

麗人行系列:《豆蔻年華》 130x90cm 2009年

麗人行系列:《美麗無言》 120x100cm 2009年

麗人行系列:《山花私語》 130x90cm 2009年

少年得志,早年成名,中年遍體鱗傷,而依然率性。嘗盡世間百味的陳可之,作品被不少博物館視為珍品,可謂大成功者。他終於可以告別崇高,拒絕媚俗,坦蕩做人,率真為藝。10多年來,他的新人物畫路有了某種“人味”——而這恰恰是“心宇宙”系列的回望。地球就是宇宙的一粒沙,人更是微不足道的。值得玩味的是,兩種方向的創作,有著相當長時間交集。這種雙線並行的創作,不妨理解為,藝術家的一種自我平衡。

“我常常在想,不管什麼主義,什麼風格,跟文學一樣,藝術終究是人學,都是精神的往來。我一邊關注無量世界,一邊表現現實之美。這兩個向度的探索,還將繼續下去。”陳可之表示,他的所有探索、實驗,都並非刻意求變,而是自然求新。好作品,都應是從心底自然流淌出來的。

他認為,如果經歷人生幾十年,畫路還是不變,那可能真是為買賣而做,喪失了藝術的本真。熟讀中西方繪畫史的他,堅持認為,打破畫種、材質、技法的局限和隔離,實現多種審美元素的疊加與融合,還有很大的拓展空間。

“東西方繪畫的互鑒融合,由來已久。歷史上,不光是洋為中用,畢加索、梵谷也都曾汲取中國畫和日本畫的表現元素。中國的油畫家,為何不可以從傳統書畫中,汲取養分,載入元素呢?”同時是國畫家的陳可之,説到激動時,不禁點燃手中的香煙。

在若有所思的空白時間裏,這位早已衝出夔門的巴人,像同樣留著八字須的魯迅那樣,自顧吞雲吐霧起來。

陳可之説,無論苦難與輝煌,都是註定的,都是蒼天在考驗你——也許你該做的善事好事利他事,都還做得遠遠不夠。

望著煙霧迷蒙間的陳可之,我暗自感嘆:多少年過去了,歸來仍是少年!

— — 藝術家檔案 — —

陳可之簡介:中國著名藝術家,國家一級美術師,獲國務院特殊津貼,中國農工民主黨中央書畫院院長、東方油畫院院長、北京市文史館館員、文旅部國際書畫藝術研究會副會長。先後獲聯合國等授予和平文化大使、加拿大大雅文化國際終身藝術成就獎,入選英國康橋和美國大百科全書世界名人錄。

其作品由中國國家博物館、北京人民大會堂、中國美術館、中國人民抗日戰爭紀念館、瑞士奧林匹克博物館、美國林肯藝術中心等中外美術館、博物館及私人收藏,並在多倫多、新加坡、東京及世界各地展出。作品《又一春》被選定為《中國美術通史》扉頁,《雄關》被選定為《中國繪畫全集》扉頁。出版《中國高等藝術院校名師教學範本》等數十種書籍。

2022年9月,在中國國家博物館舉行巨型油畫《重慶大轟炸1938-1943》及《中華英雄鄧世昌》《星光永恒——世界抗疫記》典藏儀式。

2000年,《長江魂·三峽縴夫》獲國家文化部第八屆群星獎金獎。

1998年,《三峽晨曲》成為北京人民大會堂陳列的首幅油畫。

1992年,《東方之子》由時任國際奧會主席薩馬蘭奇收藏于國際奧林匹克博物館。

1987年,《冬日晨曦》獲中國美協首屆中國油畫展中國油畫獎。