成都是我每年都要去,且每次去都會有新感觸的城市。今年這趟去的路上,恰巧看到當地發佈的2023年末最新人口數據,全市常住人口較上一年增長了13.5萬,總量達到2140.3萬。

2140萬人是一個什麼概念呢?

在歐洲,這個人口規模作為國家可以排到第9。比剛剛加入北約的芬蘭、瑞典以及同處斯堪的納維亞半島的挪威三國人口總和還要多。

即便在國內,成都一市的人口數量也超過了海南、寧夏、青海等5個省區市。至於城市層面,能跟成都匹敵的就更少了。

最近這些年,許多地方都將晉陞超大城市當作自身奮鬥的目標。但多數超大城市的常住人口還處於一千萬級,能超過兩千萬的城市,全國只有京滬成渝四座。

不要小看兩千萬和一千萬的差距,在交通疏導、公共管理、資源配置等方面,兩者的難度差不是倍數,而是指數級的。

之前曾有人測算過,在現有技術條件下,人類所能有效管理的單一城市人口上限是三千萬。也就是説,京滬成渝已經逼近城市人口有效管理的極限。

這類巨型城市,該如何轉變攤大餅的城建模式,實現區域間的均衡發展?這既是對上述地方政府治理能力的一種考驗,也是我近年來關注思考的一個課題。

這趟成都行,就是為了觀察當地正在試驗探索的“中心帶郊區、先發聯後發、圈層變一體”的超大城市轉型發展新路徑。那麼,成都具體都是怎麼做的?新模式對其他超大城市或都市圈又有哪些借鑒參考價值?

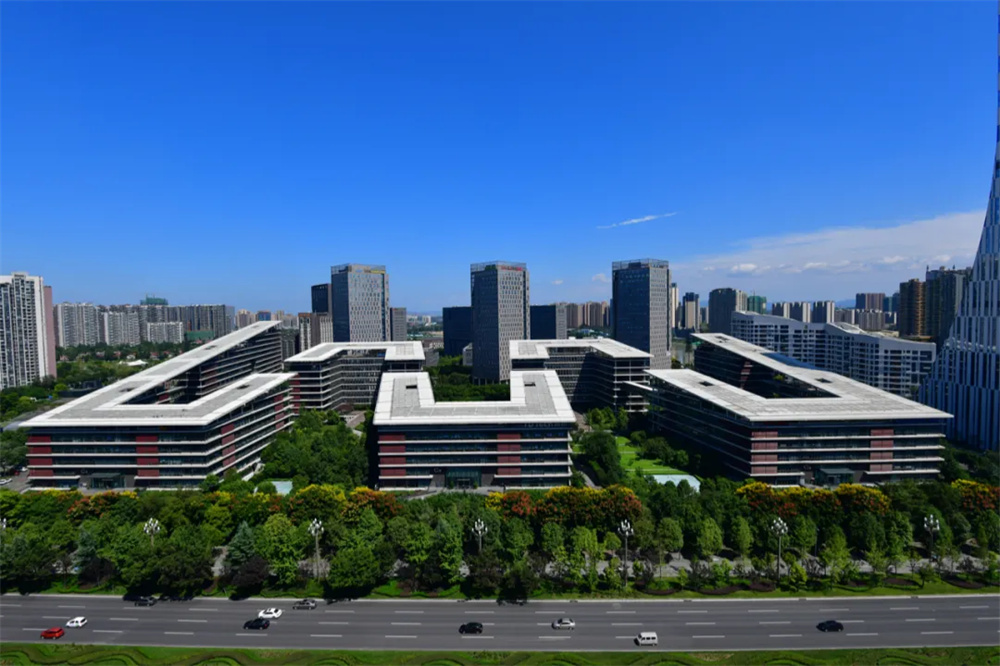

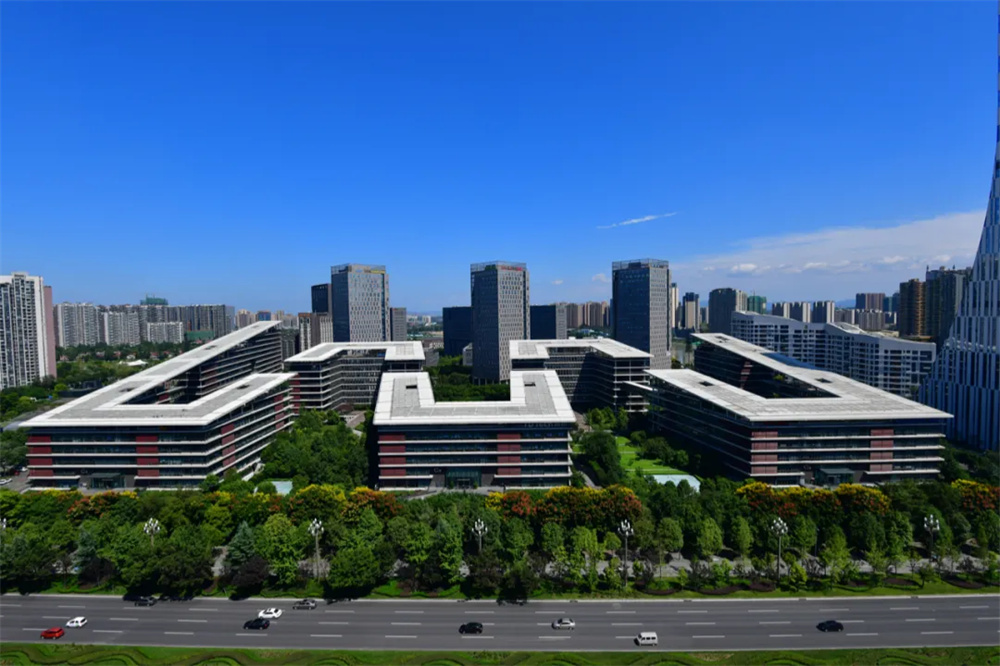

圖片|高新南區

圖片一場城區與郊縣的結對聯動

身處“天府之國”的成都,全市面積14335平方公里,分為12個區、5個縣級市、3個縣以及3個開發區。廣闊的地域、龐大的人口以及數量眾多的縣級行政單位,使得成都被一圈一圈地分為三個圈層。

我查了下2023年當地各區縣的經濟數據,發現身處中心第一圈層的9個區,GDP佔全市的比重高達60%。其中成都第一區,同時也是整個西部第一區的高新區,GDP有3201.2億。即便放到整個四川地市層面,排名也能高居第四。

這種中心與郊區發展落差巨大的情況,當然不止存在於成都。即便是上海,也面臨著浦東新區一騎絕塵,而鄰近江浙的崇明、金山、青浦等區,GDP甚至不及環滬的昆山、太倉等江浙縣市的尷尬。

至於北京,過去不僅五環內外天上地下,甚至還出現了所謂“環京貧困帶”。

為此近年來各地也想了不少辦法,採取了各種措施。這些措施大概可分為“上海模式”與“北京模式”兩大類別。

所謂“上海模式”,是指通過在主城以外營建相對獨立、功能完善、職住平衡的新城,來帶動郊區的發展。

2017年12月,國務院批復的《上海市城市總體規劃(2017—2035年)》最先提出,將位於重要區域廊道上、發展基礎較好的嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯等5個新城,培育成在長三角城市群中具有輻射帶動作用的綜合性節點城市,由此拉開了“五大新城”建設的序幕。

2021年1月,“五大新城”被首次寫入上海的政府工作報告,當年上海制定了“1+6+5”新城規劃建設總體政策框架。根據規劃,到2025年,五大新城將基本形成獨立的城市功能,5個新城常住人口總規模達到360萬左右,新城所在區的GDP總量達到1.1萬億元。至2035年,五大新城將各自集聚起100萬左右常住人口,基本建設成為長三角地區具有輻射帶動作用的綜合性節點城市。

“上海模式”的最大特點,是通過興建郊區新城,實現了城市分佈格局從“單中心”向“多中心”“網路化”的轉變。

而所謂“北京模式”的最大特點,則是通過搬遷行政中心,來帶動城市資源集聚重心的轉移。

北京市的政府機關,過去位於二環內的東城區正義路2號。2012年,北京首次提出在通州“打造功能完備的城市副中心”。通州區位於北京東南六環外,是北京唯一與天津、河北都接壤的行政區。

2015年12月30日,位於通州區潞城鎮的北京城市副中心行政辦公區正式奠基。經過數年建設,2019年1月11日,北京市級行政中心正式遷入通州副中心。

據初步統計,伴隨北京市政府機關單位入駐副中心行政辦公區,總體帶動約40萬人東遷通州。更重要的是,北京市在行政辦公區板塊打造政務服務功能産業集群,吸引了研究諮詢、規劃設計、行業協會等智庫機構和會計事務所、律師事務所、決策諮詢機構等專業機構入駐。

此舉不僅促進了北京東六環以外區域的崛起,也帶動了周邊河北“北三縣”等環京板塊的發展。根據國家發改委2020年發佈的《北京市通州區與河北省三河、大廠、香河三縣市協同發展規劃》,這一區域將被打造成國際一流和諧宜居之都示範區、新型城鎮化示範區、京津冀區域協同發展示範區。

與京滬不同,成都採取了第三種模式:結對聯動。

從2023年8月開始,成都在全市範圍內開展區(市)縣結對聯動。採取“自由戀愛”的方式,促成第一圈層的9個區與遠郊8縣市喜結連理。結對的區(市)縣,通過産業聯動共建、長期利益共用、招商共聯、要素共保、考核共擔等形式,推進中心城區資源向外疏解,帶動遠郊縣市經濟發展,希望借此敉(mǐ)平圈層差距。

説起跨區域結對這種合作形式,過去常見於東西部之間,或者是一省內部不同城市間。比如浙江有山海協作,廣東則在深(圳)汕(尾)、廣(州)清(遠)間搞了特別合作區。而城市內部不同區(市)縣間結對聯動則非常少見。之前比較有名的是杭州的濱(江)富(陽)特別合作區。

2019年,杭州高新區(濱江區)與富陽區合作,在富春灣新城規劃成立濱富特別合作區,作為濱江産業轉移的承載區。

跟“成都模式”相比,濱富特別合作區有三點不同:

第一,其設立的主要目的是為了解決濱江缺地的問題;

第二,合作範圍較小,僅限于5.8平方公里的特別合作區內部,並不涉及濱富兩區全域的聯動;

第三,這種模式也沒有在杭州全市各區間全面推開。

這麼來看,成都9+8結對聯動的做法在全國確屬首創。無論是結對數量、聯動廣度,還是定位高度都是罕見的。而經過半年多的前期工作,結對區縣都已陸續找到了各自的方向,比如天府新區與邛崍市致力於打造蓉南新興産業帶,金牛區與彭州市將共建蓉北合作區。

到我抵達成都時,大家已開始緊鑼密鼓地起草方案、選派幹部、成立産業基金、設立合資公司……一系列創新聯動機制隨之鋪開。

其中“一挑二”的高新區是這場試驗中的一個亮點。一方面,作為成都的産業發展和科技創新高地,高新區以全市1.6%的土地面積,撬動了14.5%的GDP,是第一圈層9區中的領頭羊;另一方面,高新區也是唯一和兩個縣市(大邑、都江堰)結對的中心城區。基於這些因素,我最終決定把高新區作為觀察成都此次結對聯動試驗的樣本。

一次“1+1>2”的區域互補

回顧高新區過去30多年的成長史,從最初的2.5平方公里到如今的237.3平方公里,高新區在快速發展的同時,也積累了跨區域合作的豐富經驗。目前其下轄的一區四園中,有全域託管的(南區、西區),也有與其他區共建的。

比如作為醫藥健康産業核心承載地的成都天府國際生物城,就是由高新區和雙流區合作共建的。而成都未來科技城則是由高新區和東部新區合作共建。另外,高新西區也正與郫都、溫江兩區推動毗鄰區域銜接發展,打造清水河高新技術産業走廊。

圖片|成都天府國際生物

這次新結對的大邑縣和都江堰市位於成都市的西部,不同於東面那些平原縣區,大邑、都江堰兩縣市的很多區域處在龍門山脈上,這為它們帶來了豐富的旅遊資源。

前者境內的西嶺雪山,因為杜甫的一句“窗含西嶺韆鞦雪,門泊東吳萬里船”而聞名天下。另外,安仁古鎮上劉文輝、劉文彩等人的宅邸,以及大名鼎鼎的建川博物館群,也都是歷史愛好者必到的打卡點。

圖片|西嶺雪山

至於後者,更是擁有世界文化遺産“青城山—都江堰”。千百年來,“問道青城山,拜水都江堰”都是崇尚天人合一、講究命理心性的中國人生命旅途中念茲在茲的那處詩和遠方。

對於成都高新區的幾十萬996年輕人來説,週末去青城山問道修心,去安仁古鎮Citywalk,去稻鄉漁歌親近自然,無疑是個不錯的選擇。我們去的那天,雖然是工作日,但這些地方無一不人頭攢動。

圖片|問道青城山-青城山之晨

可以想像,節假日將是一副怎樣的熱鬧盛況?我隨機詢問了幾位遊客,他們表示,大邑、都江堰集川蜀大地旖旎的自然風光、深厚的人文歷史等優勢于一體,對於行程匆匆、時間有限的旅人來説,是性價比相當高的旅遊度假目的地。

所以將文旅消費作為結對聯動的一處突破點,顯然是個不錯的主意。

為了做好結對聯動工作,成都高新區因地制宜,探索符合兩地實際的合作模式及協同協作機制。一方面在政府層面,組建工作專班分別牽頭與大邑縣、都江堰市的結對工作;另一方面又通過與兩地組建合資公司,來具體負責相關招商、運營、開發工作。

例如,都江堰方面,合資公司正在抓緊趕做都江堰景區入口處南橋坊數字文創商業街項目的規劃。而大邑方面則把西嶺雪山與安仁古鎮兩大IP打包成一個整體的旅遊休閒區。這些項目的陸續啟動,未來或將對成都乃至整個四川的文旅格局産生深遠影響。

圖片|安仁油紙傘

除了文化旅遊方面的合作,坐擁4781家高新技術企業、134家世界500強企業,被稱為成都“科技創新濃度最高”地方之一的高新區,更擅長的其實還是發揮自己在電子資訊、醫藥健康、數字經濟等方面的産業優勢。

據悉,成都高新區正按照“研發+製造”“總部+基地”“頭部+配套”的思路和協作關係,並結合大邑、都江堰的産業特色、資源稟賦,對兩地進行産業賦能,包括引導區內企業前往投資合作,推薦有工業用地需求的項目落地合作區,與兩地開展聯動招商等。

像我這次走訪的位於大邑縣沙渠街道的合作片區,因為依託西南第二深水湖泊——成都西湖,此前開發方曾有意主打生態文旅IP。成都高新區介入後,提出對標東莞松山湖模式,通過深挖園區現有龍頭企業資源,為科技園引入一家類似華為一樣的鏈主企業,在當地建立研發中心、製造基地,以此匯聚起相關産業集群,帶動大邑經濟邁上一個新的臺階。

而在都江堰,合資公司找來專業團隊,依託現有的大青城休閒産業園區專業樓宇基礎,結合高新區數字經濟産業優勢和都江堰東軟學院人才基礎,擬打造以數字文創、文化旅遊、總部經濟等為主的天府軟體園青城園區,希望借此重塑都江堰的産業結構。

圖片|天府軟體園

這樣的雄心,顯然已經超出了簡單的對口幫扶。事實上,正如我在考察中反覆聽當地人提起的,結對聯動不是“幫扶”,而是“相互賦能”。一方面,大邑、都江堰通過與成都高新區結對,將加速産業導入和人才聚集,從而提升郊縣的産業檔次,拉動經濟實力再上層樓。

另一方面,成都高新區也得以借助與大邑、都江堰的聯動,疏導區內産業向外拓展和優化場景化應用,從而為緩解高新區面臨的産業發展空間不足、人口密度過高、公服配套壓力與日俱增、交通擁堵等“大城市病”創造了機遇,有望達到“1+1>2”的效果。

一種政、人、産間的全面聯動

説實話,成都高新區3000多億的GDP體量,雖然在西部高居“榜一”,但放到全國尤其是東部來看,成績並不算十分突出。當然這主要是因為高新區轄區面積有限,導致發展空間不足。

但如果加上大邑、都江堰,那三者的總面積就達到了2729.3平方公里,這基本就相當於一個地市的規模了。

圖片|世界灌溉工程遺産名錄-都江堰水利工程

比如上海浦東新區,1210平方公里的面積,去年創造了16000多億的GDP。至於深圳,全市面積也就不到2000平方公里,産業規模卻已經超過了3萬億。

以此作為參照,高新區如果能與大邑、都江堰實現有效的聯動互補,經濟上限同樣可以是無限的。

當然,具體怎麼聯動,聯動哪些領域,還是有很多細節工作要考慮打磨的。站在成都市“探索超大城市轉型發展新路徑”的高度來看,未來聯動的範圍不會僅僅局限于合作區的一二十平方公里範圍內。通過産業集群培育、要素互聯互通、公服水準提升等,合作區將産生示範引領帶動作用,必將形成一三圈層緊密的、全域性的聯動。

這種聯動,既是政府間的聯動,如組建工作專班、設立合資公司;也是人員上的聯動,如派遣高新區的幹部人員前往大邑、都江堰挂職,鼓勵高新區的人才前往當地工作創業;更是産業上的聯動,通過市場化的手段、商業化的邏輯來進行雙向賦能。

而産業上的聯動,又可進一步細分為幾類:

一類是相近産業間的對接聯動。比如高新區的生物醫藥産業規模、實力位居國內第一方陣,而都江堰擁有優越的中藥材種植條件,還是首批國家中醫藥健康旅遊示範區創建單位。未來完全可以整合雙方在中藥材種植和中醫藥生産製造方面的各自優勢,推進雙方中醫藥産業鏈上下游的協同發展,從而把生命科技與大健康産業培育為都江堰新興的支柱産業。

另一類是一二三産間的交叉聯動。比如將大邑在傳統農業方面的一産資源,與來自高新區的電子資訊、高端製造等龍頭二産,以及影視文創等優勢三産加以聯動,做優做強“123”細分産業。

當然所有這些聯動,都必須基於大邑和都江堰的總體定位。大邑、都江堰是中國最能體現東方美學的自然田園生活示範區和目的地。這既符合兩地相對於成都市區的比較優勢,也是未來城鄉協作、産業互動的方向。

圖片|稻鄉漁歌

從心智聯想的角度,對兩地的賦能,可以沿著“自然之美、人文之美、生活之美、科技/産業美”的角度延展,例如打造“國家東方美學生態生活試驗區”,以建設全域4A景區作為基礎參照目標,以“4A景區+4美生活”作為主要奮鬥目標。

所有的産業合作,可以在這條主線的統籌下展開;所有的落地項目,都應成為這條主線的有機組成部分。而在具體操作上,則要拿出繡花針的功夫,將規劃“4A+4美”做成指標體系,可量化、可評估。

至於如何結合兩地的特點,具體落什麼項目,則要謀定而後動。只有保持定力、保持耐心、久久為功,才能真正把結對聯動工作推向長遠。

結語

堅持久久為功不是件容易的事,但這份不容易,恰恰也證明了結對聯動的實踐意義。

這意義既是對成都自身而言的。它將使得成都的經濟基本盤,由中心城區(第一圈層)拓展至遠郊縣市(第三圈層),進而輻射周邊德陽、眉山、資陽等衛星城。

同時,它也是全國性的。

隨著中國城市化進入下半場,即大城市、都市圈時代的到來,無論是超大特大城市內部中心城區與遠郊區縣,或者都市圈中核心城市與衛星城之間,都普遍存在發展不均的問題。

能否解決好這個問題,關乎中國城市化的終局方向,以及大城市、都市圈在實現中國式現代化過程中將扮演何種角色?

成都作為全國僅有的4個常住人口超過2000萬的巨型城市,作為“大城市+大縣城+大農村”的典型代表,作為國家城鄉融合試驗區,無疑肩負著先行先試的重大責任。

雖然目前當地的結對聯動實踐還處於規劃策劃、項目導入階段,距離産出見效尚需時日。但“成都模式”背後的區域協同發展思路,無疑是值得肯定的。這趟成都行,更增強了我對成都圓滿完成答卷的信心。

站在大邑、都江堰等幾處“示範區中的示範區”,我忍不住想,城市之於人類的意義,是像《瓦爾登湖》作者梭羅説的,只是“一個幾百萬人一起孤獨生活的地方”,還是如當初上海世博會宣揚的,城市讓生活更美好?這方面,成都這座“來了就不想走的城市”,或許能為我們提供一些思路甚至答案。(土哥涅夫)