“只要起煙了,可實現消防電系統自動報警,然後用消防水系統滅火撲救,這個效果非常好。”這兩天,在巴中市通江縣楊柏鎮太平街道的太平紅軍粉壁墨書文獻消防項目現場,當地正在進行智慧消防改造施工,通過鋪設安裝智慧硬體終端,實現對建築物及其周邊環境的監控監測,從而提高建築物的火災防範能力。

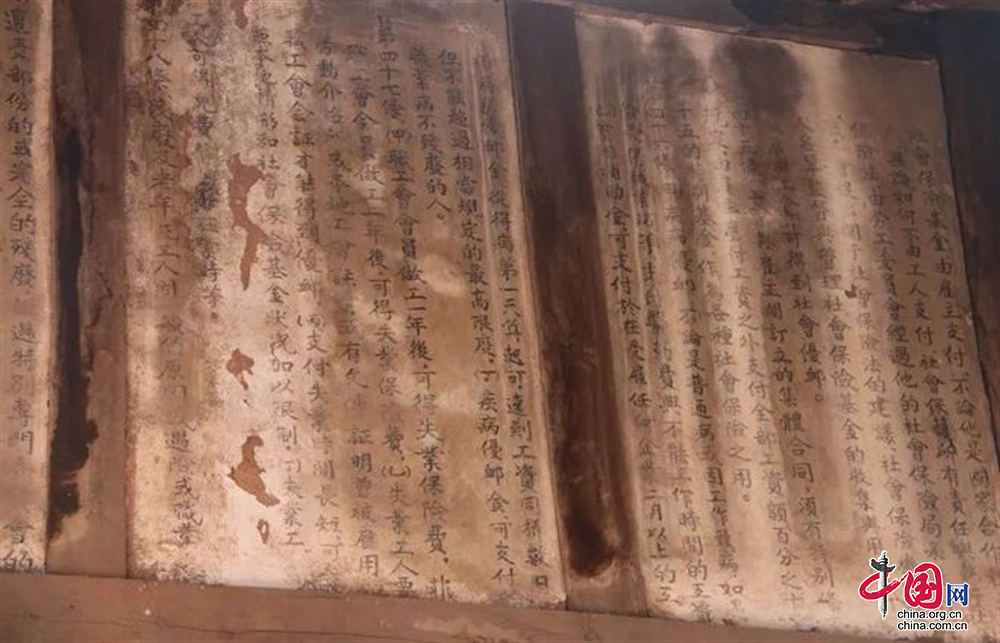

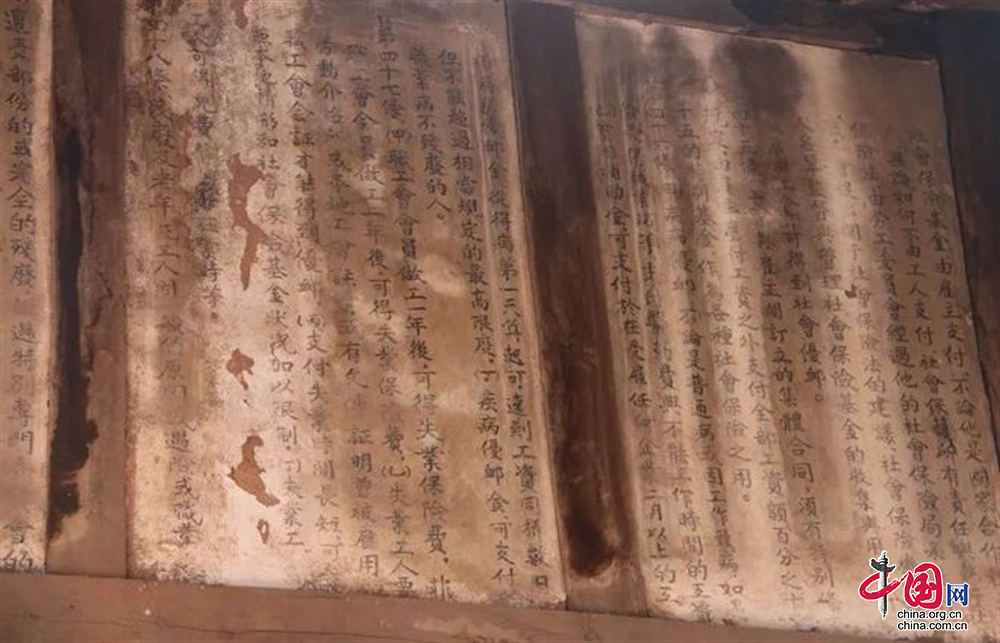

據悉,太平紅軍粉壁墨書文獻手書于1934年,用毛筆楷體書寫,文獻內容主要包含《中國共産黨十大政綱》和《中華全國蘇維埃第一次代表大會土地法令》及《中華全國蘇維埃第一次代表大會勞動法令》。文獻共6389個字,字幅面積50余平方米,每個字有10釐米大小,佔據了街道兩旁26棟竹篾制粉壁墻。該文獻對於宣傳鼓舞蘇區人民進行蘇維埃革命以及幫助蘇區人民深入了解法令內容,堅定革命理想信念,建設和保衛蘇區起到了巨大的宣傳鼓動作用,具有非常重要的歷史意義。為加強對文物的保護力度,當地將物聯網技術與消防工作緊密融合,持續有力、有序、有效地推進文物安全工作,保文物安全、守文化根脈。

“傳統的消防安全監測方式有很多局限性,難以實現全面的監測和及時預警,智慧消防風險預警系統可以通過網際網路實現互聯互通,用智慧設備進行實時監測,這極大提高了我們對火災風險的防範能力。”太平紅軍粉壁墨書文獻消防項目現場負責人陳明銳介紹道,智慧消防風險預警系統通過對各類感測器、監控攝像頭等設備的數據採集、分析和處理,實現對建築物及其周邊環境的實時監測、預警和反饋。

位於通江縣高明新區石牛嘴社區的千佛岩石窟為全國重點文物保護單位,因風化破壞嚴重,相關單位對石窟3000余身唐代佛像雕塑進行保護性修繕,在不改變文物原狀的基礎上,修復破損、加固窟檐,還原佛雕歷史風貌,築牢文物安全屏障。

“通江千佛岩石窟規模宏大,造像精美,其石雕彩繪技藝非常精湛,是米倉古道東線漢壁道上的重要文化遺産,具有重要的歷史科學和藝術價值。”通江縣文物保護研究中心副主任陳偉生介紹道。

據了解,千佛岩摩崖造像,始造于唐代龍朔三年(西元663年),補造于麟德二年(西元664年)、封元年(西元666年)、神龍元年(西元705年)至開元七年(西元719年),前後歷時56年,共有造像54龕3000余身,題記6幅。窟龕造像裝飾華麗,栩栩如生,有初唐時期的簡樸,又有盛唐時期的風韻,是研究唐代服飾、美術、彩繪、雕刻、建築等的珍貴實物資料。

“規模宏大雄偉,雕刻精美絕倫,給我強烈的震撼感。期待有更多的人能夠來到這裡,感受這份厚重的歷史與文化,一同傳承和發揚這份寶貴的文化遺産。”前來參觀的市民羅再興説。

據文保部門介紹,千佛岩石窟將以造像遺跡本體保護為前提,以旅遊設施配套完善為基礎,以豐富旅遊內容、提升遊覽體驗為核心,多維展示千佛岩盛唐彩雕文化內涵,把千佛岩石窟建設成為人文景觀景點,提升其文化影響力和傳播力,做到讓文物“活”起來,讓文化“興”起來。

“這些文物都是我國古代優秀歷史文化的體現,也是我們通江縣的瑰寶。”羅再興説,“作為通江人我感到很自豪,我們應該好好的保護它,延續我們的歷史文脈。”

文化遺産是中華優秀傳統文化的重要載體。通江縣文物資源稟賦突出,被譽為“露天博物館”。在推進文物保護工作中,當地按照“保護第一、加強管理、有效利用”的工作思路,突出文化遺産的挖掘整理、宣傳推廣、融合發展等,出臺了《加強革命文物保護的決議》,編制了數十個文物保護專項規劃,譜寫了文旅融合發展的新篇章。

“近年來,我們共實施了20余個有關文物保護與利用的項目,全縣的非物質文化遺産得到了有效保護和活化利用。”通江縣文物保護研究中心副主任陳偉生表示,“我們將繼續堅持保護與利用並重,讓文物承載燦爛文明,傳承中華文脈,維繫民族精神的作用發揮更加充分。”(王昱霖 符理 李旭東)