“叮鈴鈴……叮鈴鈴……”4月26日早上8點45分,鬧鐘的鈴聲從汶川縣綿虒鎮大禹村村民陳蓉的手機響起。她放下了手中的家務活,不慌不忙地出了門。記者發現,陳蓉並沒有往地裏走去,手中也沒有拿一件農具,而是徑直地走向該村的“來料加工扶貧車間”,開始了一天的“上班時間”。

“因為家裏有老人和小孩子要照顧,像我們一樣的留守婦女都不願到外面打工。”大禹村村民陳蓉以前一直在家務農,而如今每天都在這間名為“來料加工扶貧車間”的地方按時上下班。

“在家務農”到“朝九晚五”的轉變,一間小小的來料加工扶貧車間,背後卻是能夠讓人真切觸摸到推動産業跨越式發展的強勁脈搏,能夠讓人感受到東西部扶貧協作帶來的深刻變化。近年來,汶川縣以東西部扶貧協作為契機,堅持將來料加工産業作為新的經濟增長點來抓,主動作為、積極對接、高效推進、敢於擔當,推動來料加工産業發展邁入快車道,幫助貧困群眾家門口實現就業增收。

尋根汶川縣來料加工的發展歷程,折射出不斷創新發展的思路。來料加工,已經成為汶川縣撬起産業轉型升級發展中帶動脫貧攻堅的新支點。

一根“紅線”——牽起金華汶川産業承接協作發展“姻緣”

如何讓産業扶貧發揮實實在在的效益,堅持因地制宜尤為重要。

“汶川縣閒置勞動力資源豐富,但轉移就業難度大。”汶川縣人事局局長楊莉告訴記者,普遍留守在家的婦女大多數為30到60歲,就雁門鄉過街樓村一個村就有330人,由於年齡偏大,要照顧家庭,很大一部分勞動力不願意外出務工。因病、因殘致貧的貧困勞動力無法外出務工;大量婦女勞動力因照顧小孩、老人不能外出務工;更有故土難離、親人難捨的青壯年勞動力不願外出務工……儘管閒置勞動力資源豐富,但轉移就業的難題卻成為了汶川縣就業扶貧工作的桎梏。

於此同時,遠在數千公里的浙江金華市卻面臨新的困境。擁有“中國小商品之都”的義烏市等地,“用工難”“用工荒”已經成為小商品加工這樣的勞動密集型産業極難解決的問題。

一個“走不出去”,一個“招不進來”。解決就業和勞動力需求悖論,迫切需要一條“撮合”兩地合作發展、互惠共贏的“紅線”——這就是東西部扶貧協作。

隨著東西部扶貧協作工作不斷推進,2018年,汶川縣委政府瞄準東部地區企業“用工難”“用工荒”,勞動密集型企業急需進行産業轉移的契機,做出了大力發展來料加工産業,著力打造産業扶貧全面振興示範區的決定。同時,為幫助汶川群眾加快脫貧奔康步伐、實現共同富裕目標,浙江省金華市義烏市、蘭溪市與汶川縣兩地黨委、政府以東西部扶貧協作為紐帶,在大力開展勞務輸出、資金支援、人才交流培訓的同時,借助義烏市在來料加工産業發展方面的成熟經驗,創新提出在汶川建立來料加工扶貧車間,承接義烏市來料加工産品。

來料加工産業,這對於深處內地高原地區的汶川縣來説可是個新鮮“玩意兒”。市場前景如何?如何爭取到穩定、量大、價高的訂單?一系列亟待解決問題擺在兩地黨委、政府面前。

事實上,來料加工産業在沿海地區早已不是新鮮事,並且已經在推動農村勞動力轉移、促進低收入農戶增收中起到了舉足輕重的作用。來料加工是一種勞動密集型産業,具有“就業門檻低、成本低、風險低、就業自由度大、就業拉動力大”的産業特點,被稱為“沒有圍墻的工廠”“沒有污染的工廠”,早在2015年,義烏市場發放的來料加工費就超過100億元。

“要實現貧困群眾持續穩定增收,對口幫扶僅送一些錢物解決不了根本問題,必須要實現‘輸血’變‘造血’”。在浙江省金華市對口幫扶汶川縣工作組組長陳小建看來,浙江義烏是全球知名的世界“小商品之都”,有源源不斷的來料加工訂單,要在汶川發展來料加工産業,每年訂單不愁。

前景廣闊,必定全力以赴。為做大做強來料加工産業,高品質推進東西部扶貧産業協作,汶川縣委縣政府開始探索東西部扶貧協作的新路徑,以産業基地、扶貧車間、扶貧園區為載體的“三位一體”扶貧模式,承接義烏産業轉移。

通過多次專題研究、到義烏實地考察市場、與企業溝通交流、爭取項目資金、起草優惠扶持政策……經過兩個月時間的強力推進,該縣確定了來料加工主要項目並與中國來料加工産業聯盟協會、義烏來料加工聯合會等簽訂合作框架協議,計劃用10年時間,承接20億元來料加工業務。

去年9月,來自2000公里外,滿載著義烏來料加工合作項目首批小商品訂單到達綿虒鎮大禹村的來料加工車間,標誌著汶川來料加工産業全面啟動。從無到有,短短一年時間,在兩地黨委、政府的“牽線搭橋”下,汶川發展來料加工産業便從“紙上談兵”走向現實。

“剛派送完8萬件內衣加工任務,總部的10萬件內衣訂單又已經發貨了。”汶川縣人社局職工辜勇正在電腦上統計各鄉鎮加工點一組組數據,詳細記錄著各加工點收發、配送來料加工訂單任務。

“以前來料加工只做頭道粘膠工序,現在要完成五道工序,加工單價從0.39元一條,提高到了1.1元一條。”據辜勇介紹,隨著當地群眾加工技術的嫺熟,來料加工正在從簡單化一步步向專業化邁進。

“我們將集中加工無痕短褲項目,下一步還要加大機器設備投入。”楊莉説,據了解,今年以來該縣已經完成9萬餘件內衣加工任務,目前,全縣還有約30萬件內衣正在加工中。 今年全縣將實現超1000萬元的加工費用,加工工人每人平均增收能超過1500元/月。

一座車間——跑出家門口就業的脫貧奔康加速度

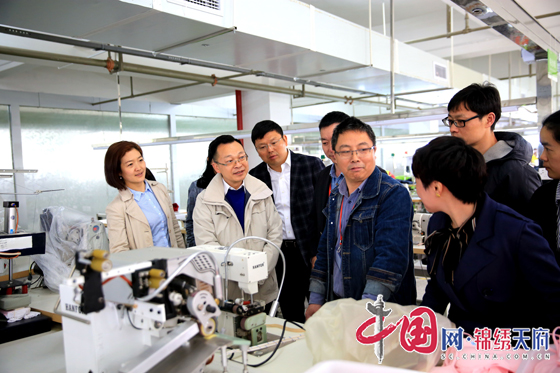

4月27日,汶川縣七盤溝來料加工扶貧車間總部一派繁忙。“我們的工作主要是檢驗村民加工的産品,忙的一天要檢驗3000余條。”七盤溝社區居民和幾名工友正在汶川縣來料加工總部基地的工作線上熟稔地檢驗産品、配發收集來料加工訂單。

對於眼前已經“輕車熟路”的夏鳳琴來説,去年之前“來料加工”還是一個完全陌生的詞彙,甚至對於汶川廣大幹部群眾來説也是如此。基於此,汶川縣委縣政府意識到,要在短時間內讓大眾知曉、支援、參與來料加工,是來料加工扶貧車間發展壯大的關鍵。

為此,汶川縣成立了縣委書記、縣長任“雙組長”的領導小組,在縣人社局下設領導小組辦公室。縣委書記主持召開全縣來料加工産業專題宣傳講座、培訓會,讓縣、鎮、鄉、村各級幹部職工知曉和參與來料加工。縣人社局印製《來料加工宣傳手冊》,發動全縣幹部職工利用2019年春節期間“走基層”“兩聯一進”“戶戶入、入戶戶”等工作,開展進村入戶宣傳工作,在全縣營造出支援加工産業、投入加工熱潮、尊重從業者的濃厚氛圍。

“來料加工技術要求不是很高,我們這裡很多留守婦女和老婆婆些心靈手巧,也有閒余時間來做來料加工。”經過先後多次到浙江考察來料加工産業,參加兩地舉辦的來料加工專業技術培訓後,汶川縣來料加工總負責人楊梅在全縣最先建立起來料加工車間。

來料加工扶貧車間需要一批熱愛加工事業的從業者。為建立起敢想敢幹、誠實守信、愛崗敬業的經紀人、車間主任、加工工人隊伍,2018年12月,汶川縣委縣政府下發《鼓勵來料加工經紀人開展對接培訓活動及吸納貧困人口就業獎補方案》;2019年1月,出臺《來料加工産業發展扶持方案》。兩個《方案》的出臺,猶如一支強心劑,讓廣大幹部群眾看到了汶川縣發展來料加工、建設扶貧車間的決心,激發起全民創業幹事的信心。從貧困勞動力到殘疾低保戶,從專合社成員到異地搬遷社區居民,從中職學生到聾啞特教生,參與面越來越廣,人員和車間數量成倍增長。

“去年,第一批貨我們一個月時間就發回去了,對方對我們加工的産品很滿意。”為做好第一批來料加工,楊梅將自己家裏以前發展農家樂的空余房屋全部整理出來,作為加工車間。同時,她還發動周邊村民和羌繡合作社100余名村民前來熟悉技術,共同完成了訂單任務。

“我在黨委政府的關心幫助下脫了貧,還能在家門口上班,每月有1000多塊收入。”對於綿虒鎮大禹村村民熊素花來説,今年最開心的無疑就是在家門口成為“早九晚五”的上班族。丈夫去世、身體有殘疾的熊素花曾經是該村的貧困戶,收入不高、兒女不在身邊,可如今卻能靠自己的雙手上班掙錢補貼家用,實現持續穩定增收。而在大禹村加工點共有20人長期從事來料加工工作,不少村民還利用農閒時間將來料産品拿回家里加工。

從貧困勞動力到殘疾低保戶,從專合社成員到異地搬遷社區居民,從中職學生到聾啞特教生,參與面越來越廣,人員和車間數量成倍增長。截止目前,全縣10個鄉鎮共建設上規模、標準化的集中生産車間10個,分車間21個,面積3000多平米,參與來料加工的工人突破600人,其中貧困戶35戶。

“通過政府主導、企業支援,群眾參與,市場運作,來料加工産業在汶川落地生根。”陳小建説,發展來料加工像一支“造血”強心劑,既拓寬了兩地扶貧協作合作領域,也積極回應了汶川老百姓居家靈活就業的強烈期盼,為汶川群眾脫貧奔康跑出了“加速度”。(伍排勇 楊驍)