亞洲首艘“海上油氣加工廠”——“海葵一號”在水深超300米海域安家

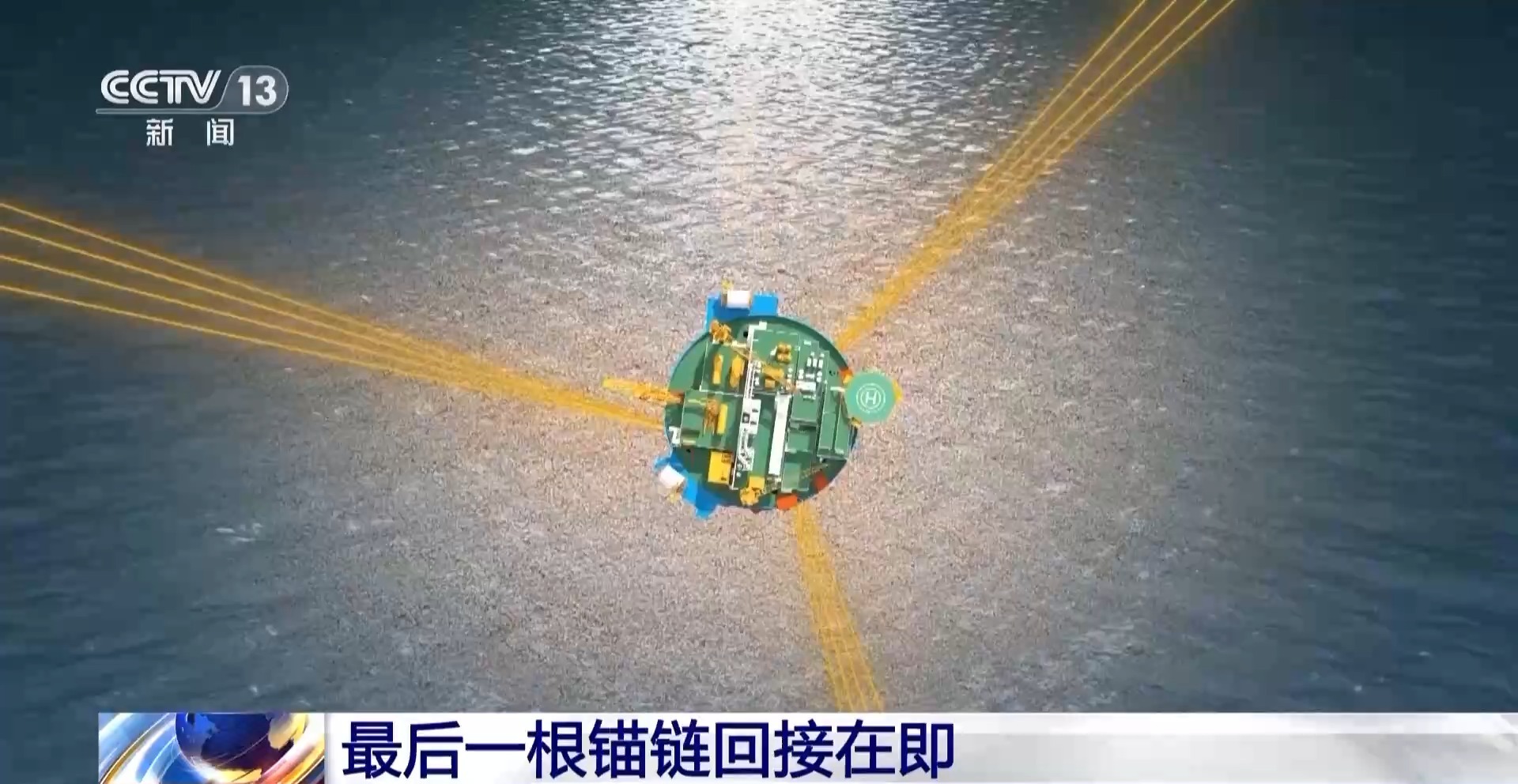

亞洲首艘圓筒型“海上油氣加工廠”——“海葵一號”的海上安裝進展如何了?經過近10天的緊張作業,“海葵一號”在流花油田海域已經回接完成12條錨鏈中的11條。距離最終紮根深水油田只剩下一步。

“海葵一號”最後一根錨鏈即將回接

今天,就在“海葵一號”最後一根錨鏈即將從海底浮出水面之時,作業現場下起了大雨。我們一起跟隨總臺記者到今天的現場看看。

總臺記者 何俊儒:現在天空雖然正在下著小雨,但我們的安裝工作正在持續進行。在我身旁的就是“海葵一號”的最後一根連接錨鏈,大家可以看到它比我的大腿還要粗。現在拉上來的一頭是將與“海葵一號”連接的一端,而它的另一端已經預先固定在324米的海底,像這樣的錨鏈一共有12根,前11根已經和“海葵一號”緊緊相連。工作人員告訴我,這些錨鏈是“海葵一號”安裝作業中必不可少的關鍵部件,就是靠他們從東北、東南、西北三個方向,呈一個穩定的三角結構,將“海葵一號”穩穩地固定在中間。

“海葵一號”安裝是一項系統工程,需要經歷拖航、吸力錨安裝、錨腿預鋪設、錨鏈回接等多個施工環節。在12根錨鏈全部回接後,“海葵一號”將進入調試生産階段。

海油工程流花油田總包項目安裝技術經理 鄭申奎:面對施工海域內波流頻發、作業空間受限等不利因素,項目採用“三船定位、一船回接”的方式,投入3000米級深水多功能工程船,應用水下和水面兩套定位系統,通過數字化三維模擬,顯示水下係泊纜鏈構型,多次開展施工演練,為我國首個圓筒型“海上油氣加工廠”順利回接奠定基礎。

“海葵一號”如何在 水深超300米海域安家?

“海葵一號”是集原油生産、存儲、外輸等功能于一體的高端海洋裝備。目前,“海葵一號”距離最終紮根深水油田只剩下最後一步。但如何才能讓這個重量近4萬噸、近30層樓高的龐然大物在水深超300米的海域穩穩安家呢?我們通過四個問題來一一了解。

“海葵一號”海上安家難在哪?

圓筒型浮式生産裝備海上安裝在國內尚屬首次,“海葵一號”總重相當於3萬輛小汽車,高度接近30層樓,重量大、體形大,獨特的圓筒型結構受風面大,極易發生旋轉。與此同時,“海葵一號”安裝海域水深達324米,地質海況複雜,風向多變,技術難度和作業風險極高。

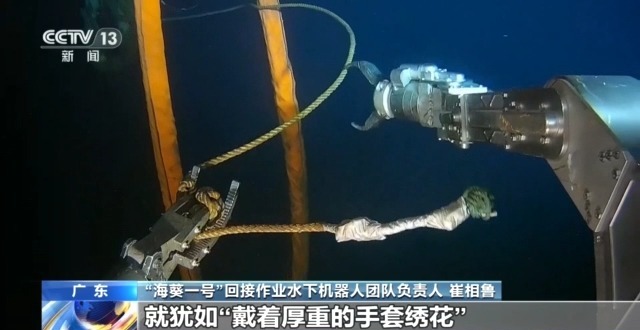

海油工程流花油田總包項目安裝施工經理 于要飛:作業過程可以形象地比喻為“深海接龍”,回接前首先要將“拴馬樁”一樣的吸力錨,穿過324米深的海水打入海床以下21米,回接時需要操作水下機器人,在陽光都照不到的海底進行精準作業,作業過程受強對流、內波流等疊加影響,對安裝技術提出極大挑戰。

“海葵一號”採用多點係泊方式進行安裝,採用國內入泥最深、係泊載荷最大的吸力錨,通過12根2570米的特製錨鏈實現連接,每根錨鏈能夠承受高達2300噸的拉力,相當於1500多輛小轎車的重量,即使遭遇百年一遇的惡劣海況也可以穩穩紮根深海。

“海葵一號”如何在海上安家?

“海葵一號”如何在海上安家?這麼大的一個龐然大物,一旦有颱風或者遭遇其他惡劣海況的時候,它要如何應對,是什麼技術能夠確保它在波濤洶湧的大海中工作30年?

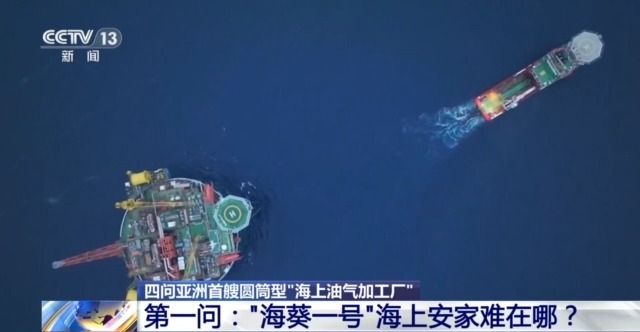

總臺央視記者 古峻嶺:在位於深圳東南約240公里處的流花油田海域,“海葵一號”經過長達17天、超1300海裏的遠航,從青島拖拽到這裡,它將在這裡“安家落戶”,服役超過30年。

總臺央視記者 古峻嶺:為什麼選這個位置安裝呢?因為它的好搭檔“海基二號”鑽採平臺就在它的附近,二者之間的距離只有短短的2.5海裏。“海基二號”負責從海底把油採上來,再運送到“海葵一號”上面進行初步的加工,達到外輸的標準和品質之後,再通過運輸船送往陸地上的煉化廠。“海葵一號”最大的儲油量達到6萬噸,每天能處理約5600噸原油。

總臺央視記者 古峻嶺:整個“海葵一號”由近60萬個零部件組成,總重量近3.7萬噸,相當於3萬輛小汽車,高度接近30層樓,它的主甲板面積相當於13個標準的籃球場。

總臺央視記者 古峻嶺:“海葵一號”是漂浮在海面上的,它是靠12根錨纜,從四面八方將它固定起來緊緊地拽住,從而起到固定的作用。

總臺央視記者 古峻嶺:雖然今天的主角是“海葵一號”,但是大部分安裝工作卻是在我所站的這艘“海洋石油291”船上完成的。這個大鐵鏈就是固定“海葵一號”的錨纜,像這樣的錨纜一共有12根,它們一頭固定在324米深的海底,另一頭則連接著“海葵一號”。那麼像這樣的海上“巨無霸”,它是如何做到能夠穩定地漂浮在海上呢?船長為我們做出了解答。

“海洋石油291”船船長 李書軍:我們現場採用“三船定位+一船回接”的形式進行作業,像這艘“海洋石油291”船,它是3000米水深級深水多功能作業船,我們採用水面和水下雙定位系統,通過數字三維繫統模擬水下係泊纜狀況,確保“海葵一號”可以在30年的服役期內穩穩地漂浮在海面上。“海葵一號”可以抵禦16級颱風與百年一遇的惡劣海況。

水下機器人如何在海底“穿針引線”?

水下機器人如何在百米海底“穿針引線”?在漆黑的海底深處,要想把固定“海葵一號”的錨纜固定下來,也不是一件容易的事,那麼工人師傅到底是如何精準操控水下機器人安裝的呢?

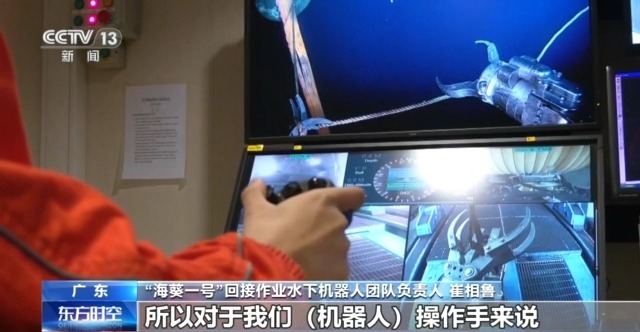

總臺央視記者 古峻嶺:在水下機器人的操作間,工作人員此刻正操作機器人進行水下作業。我們可以從螢幕上看到,在300多米深的海底,機器人正展開它的機械臂進行錨鏈掛鉤作業。工作人員告訴我,在這個深度的壓強相當於海面上的30倍,同時加上海流的干擾因素,這個作業難度比飛船在太空中對接也不差。在水下機器人操作過程中,最難的是什麼呢?

“海葵一號”回接作業水下機器人團隊負責人 崔相魯:水下機器人的機械臂有零點幾秒的延時,所以對於機器人操作手來説要有一個提前的預判。

“海葵一號”回接作業水下機器人團隊負責人 崔相魯:機器人在水下的行動主要靠這個操縱桿進行控制,其他的精細操作就由我們另一位操作手來控制,這樣就非常考驗我們兩個人之間的默契。

“海葵一號”回接作業水下機器人團隊負責人 崔相魯:在波濤洶湧的海底,我們操作水下機器人就猶如“戴著厚重的手套繡花”,水下作業的時候,這麼精細且風險比較大的作業,任何細小的失誤都會帶來很大的損失。所以我們在深海區域作業,要有極強的立體空間思維,對水下機器人要非常熟悉,才能做到真正的人機合一。我們在做的作業就是把海底的錨鏈挂扣,一會兒就把它提到海面上來,和“海葵一號”進行連接。那麼在多變的海流之中,這麼精細的操作就像“穿針引線”一樣。

總臺央視記者 古峻嶺:在“海洋石油291”船上,我發現了一個與眾不同之處,其他的大型船舶的甲板都是金屬的,但是“海洋石油291”的甲板卻是木頭的。這是為什麼呢?工作人員告訴我,“海洋石油291”船是一艘海洋工程作業船,經常會吊裝一些大型的金屬設備。這些金屬設備如果和金屬甲板接觸,噪聲會非常大,而且像雨天,金屬對金屬的摩擦力很小,再加上船的晃動,它就會滑來滑去,帶來作業危險。加上木頭之後,它就能起到保護的作用。其實在這個木板底下,也是金屬甲板,但相對來説,哪壞了、磨損了,只要換幾塊木頭就行,不需要換整個焊接的甲板,這樣一來,成本也大幅降低,噪聲也得到了控制。

“黑科技”如何幫“海葵一號”紮根深海?

“黑科技”如何助力“海葵一號”紮根深海?“海葵一號”所在海域水深超300米,海面風向多變、海況複雜,同時,船體還面臨直徑大、吃水淺等難題。要讓這樣一艘巨輪穩穩紮根深海,都有哪些“黑科技”幫忙助力呢?

“海葵一號”採用多點係泊分佈形式,12條錨腿分3組,從東北、東南、西北三個方向提供穩定的係泊力。錨腿創新應用“錨鏈+中水浮筒+聚酯纜”結構,相對於“錨鏈+鋼纜”的傳統方案能在提供足夠係泊張力的情況下,節省大量工程費用。

中國海油流花油田二次開發項目高級結構工程師 王德洋:“海葵一號”的錨腿由多段聚酯纜、錨鏈有力連接而成。其中,聚酯纜以高強聚酯滌綸繩為內芯,外部編織耐磨滌綸外套,以及10萬多根纖維組成一根整繩,直徑僅274毫米。相比傳統的鋼纜,重量輕、成本低且更耐海水腐蝕、強度更高。

“海葵一號”係泊系統是我國自主研發的聚酯纜及錨鏈首次實現規模化應用,標誌著我國深海錨泊系統設計、製造和安裝技術實現全方位升級。

(總臺央視記者 朱江 張偉 古峻嶺)