保護好、利用好土地資源(全國土地日特別報道)

圖為陜西延川治理後的黃土地。延川縣融媒體中心供圖

圖為福建長汀河田鎮崩崗治理後的土地。長汀縣水土保持站供圖

圖為吉林梨樹的黑土地。梨樹縣委宣傳部供圖

圖為山東東營黃河三角洲農業高新技術産業示範區改良後的鹽鹼地。黃河三角洲農業高新技術産業示範區供圖

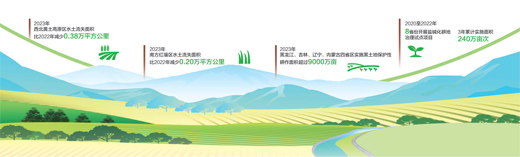

數據來源:自然資源部、水利部、農業農村部

習近平總書記強調:“糧食安全是‘國之大者’,耕地是糧食生産的命根子。”

6月25日是全國土地日。在我們的土地上,植樹造林添綠國土,水土保持再立新功,越來越多的年輕人加入到土地保護工作中來,生態産品價值實現的路子越走越寬。如今,我們的土地上産出著更多“中國糧”,也在數量、品質、生態“三位一體”保護中,寫下高品質發展的新篇章。

本版今日推出特別報道,聆聽不同類型土地上的保護利用故事,展望中華大地上孕育的美好未來。

——編 者

陜西植樹造林增綠黃土地——

“山坡坡栽樹,崖畔畔青”

本報記者 張丹華

晨曦初照,陜西延安市延川縣梁家河村溝口的淤地壩上,村民正在精心管護玉米。眺望遠方,溝壑披綠,農田縱橫。

“1973年至1974年,這兒開始打壩的時候,我就參加了。那時,大家幹得熱火朝天。這麼多年過去了,這一大片地還在生産糧食。”村民賀世軍説,如今,這片壩地已經全部流轉到村集體進行管理。

黃土高原生態環境脆弱,水土保持難度大。賀世軍記得,那些年,大雨過後溝壑縱橫,也打不了太多糧食。後來,在習近平同志的帶領下,梁家河村群眾起早貪黑,鏟土、打夯、搬大塊石頭砌堤圍,修建淤地壩。

“一道壩攔住了泥沙,增加了優質高産農田。雨水多的時候,水能順利從泄洪溝流走。”村民王憲平説,直到今天,淤地壩還在發揮作用。

黃土高原,是我國最早探索水土流失治理的地區之一。

按照“山峁緩坡修梯田,陡坡山間種林草,溝道打壩造良田”的生態綜合治理模式,延安以小流域為單元,打造出了延川縣梁家河、寶塔區薛張、安塞區南溝等一批“水美鄉村、水富鄉村”示範樣板。

從延川縣出發,順著黃河向正南行駛百餘公里,就是宜川縣黃河西岸。

在一面高約30米的崖壁中,6棵側柏迎風而立。這是宜川當地的造林隊員們2021年種下的。

2004年以來,造林隊員們連續20年植樹攔泥沙、造林保水土,在宜川縣種下近4萬畝、約280萬棵樹,其中有1萬多畝種在水土極易流失的黃河西岸懸崖、陡坡等生態脆弱地區。

“山坡坡栽樹,崖畔畔青。”隊長王永紅説,“我們努力的目標,就是要讓我們的家鄉禿峁峁變綠海、溝道道賽江南。”

水土保持,不是簡單挖幾個坑、種幾棵樹。黃土高原降雨量少,能不能種樹,種什麼樹合適,要搞清楚再幹。經過多年實踐,造林隊總結出一套適合當地自然條件的造林方法,在黃河中游生態脆弱地區行之有效。宜川縣林業局副局長袁國榮説:“種一片成一片,如今,宜川縣黃河沿岸的造林成活率提升到了90%以上。”

水土保持,久久為功。近年來,陜西黃河流域年均新增水土流失治理面積約4000平方公里,森林覆蓋率、植被覆蓋度、植被固碳量均顯著提升。黃土高原成為我國增綠幅度最大的區域之一,在這片高原上,由“黃”變“綠”的故事仍在續寫。

福建治理紅壤區水土流失——

“保持水土,也是保碳減排”

本報記者 王 浩

果樹沿著群山延綿。福建長汀縣河田鎮遊坊村種植大戶金國平的柑橘林,就在曾經的崩崗上。

啥是崩崗?山體破裂,溝壑如斧削……第一次見到崩崗時,金國平心裏嘀咕:“在這樣的山頭上種樹,能結果子嗎?”

長汀曾是我國南方紅壤區水土流失最嚴重的地區之一。濯濯童山,溝壑縱橫,裸露的紅壤覆蓋茫茫荒山。

“崩崗是長汀水土流失治理的‘頑疾’之一。”中國水土保持學會崩崗防治專業委員會主任委員黃炎和解釋,“這裡一些地區的花崗岩風化殼厚度可達50米以上,岩層松脆,植被一旦遭到破壞,會導致溝蝕加劇、基底不穩,岩土發生大片傾斜倒塌。”

怎麼辦?長汀縣水土保持站工程師曹正金反覆試驗後拿出方案:“先‘上截’,崩崗頂部挖截水溝、引走徑流,減少流水侵蝕;再‘下堵’,在底部設土石谷坊,攔擋泥沙;然後‘中綠化’,在山體中間種植林草,固水保土。”

金國平家的果園位於半山腰,參與了“中綠化”治理。種樹要先有土,得想辦法增土層、提升地力;水也少不了,開挖蓄水池,配套水肥一體化設備,一筐筐土、一道道溝,讓柑橘紮根散葉結果。“山上種樹,林下種草,保住了水土,穩住了山體,還鼓起了‘錢袋子’。”金國平説。

治理崩崗,是長汀水土流失治理的一個縮影,既追根溯源、精準施策,又系統修復、綜合治理。

造林,從單一樹種到優化結構。

馬尾松易種又耐活,曾是治荒“先鋒樹”。但經過多年栽種,樹種單一,涵養水源能力較差。曹正金説:“保水土,更要建立完整的生態系統。”為此,當地改種高喬灌木、補種闊葉林,如今,楓香、香樟等茁壯成長。

護土,從固土護坡到改良土壤。

“土好,樹才能壯,山才能綠。”濯田鎮蓮湖村村民馬雪梅説。探索垃圾發酵基肥,開展種養結合,她家的果園形成“畜—禽—沼—果”生態種植養殖模式,土壤有機質含量不斷提高。“抓一把土,鬆軟細膩。”她説。

治水,從水裏到岸上。

汀江蜿蜒流淌,兩岸青山疊疊。拆除採砂場、養殖場,修復退化濕地,補種護岸林……當地打造出流水潺潺、林果飄香的汀江國家濕地公園。

綠水青山就是金山銀山,生態産品創造經濟價值。去年12月,全國首單水土保持項目碳匯交易在這裡成功進行。長汀縣國有投資集團有限公司分別與紫金礦業集團股份有限公司、福建省長汀金龍稀土有限公司簽訂協議,交易羅地河小流域綜合治理水土保持碳匯10萬噸,總價180萬元。

水土保持如何實現碳匯?福建省森林碳計量技術開發應用工程研究中心副主任鍾小劍解釋:“保持水土,也是保碳減排。土壤固定住了,有機碳分解就少了,植綠復綠就是增匯。”

“數據顯示,1985年,羅地河小流域水土流失率高達50.5%;多年來,通過封山育林,水土保持率已提升至95.4%,具備了良好碳匯能力。”長汀縣水土保持站高級工程師林根根介紹。

吉林創新保護利用黑土地——

“守護黑土,就是守護我們的事業”

本報記者 汪志球 張 曄

6月的吉林公主嶺市,連片的黑土地色澤油亮。春天種下的玉米,已經有一人多高。

李德樂蹲在朝陽坡鎮的玉米地裏,掌心一捧黑土黏成一團,帶著剛剛吸足陽光養分的溫暖……

生於1988年的李德樂,一口流利的普通話中帶著些東北口音。20多歲時,他外出打工,後來回鄉創業,8年前成立農業合作聯合社,開始種植有機鮮食玉米。

深松土層,不用化肥農藥,再加上可降解地膜、人工除草……這種對“綠色”的堅持,一度讓村裏人無法理解——“只用農家肥,肯定幹不長”。

“都説我幹一年就跑了,一晃8年了。以前不理解我的人,後來加入合作社,一起種玉米了!”李德樂説,有機玉米品質高,更符合現在的市場需求。

經過8年摸索,“一個肉眼可見的變化是,以前只有20釐米左右厚的黑土層,經過土地深松後與堆漚後的農家肥融合,深層土壤有機質含量不斷提升。”李德樂説,“有機種植能提升黑土地地力,地好、玉米更受歡迎。守護黑土,就是守護我們的事業。”

100多公里外,吉林市永吉縣萬昌鎮。

90後張楠楠正把鏡頭對準自家的水稻田——方方正正、溝渠縱橫的高標準農田裏,水稻正在分蘗期;透過一汪清水,黑土地清晰可見。

2014年,張楠楠大學畢業後回到家鄉,為自家家庭農場開拓電商業務——改變口口相傳、電話訂購的傳統銷售方式,她試水創建微店、進駐電商平臺、開發微信小程式、客戶會員制管理等多種方法,讓自家種植的萬昌大米走出吉林,在北京、上海、廣東、四川等地建立了長期穩定的銷售網路。

在家庭農場種植的水稻田裏,她和家人採取秸稈還田、植保無人機精準施肥等方法,讓黑土地持續煥發生機活力。“銷路不愁,但我們不會盲目增加産量。”張楠楠説,“大家認準黑土地,我們更要保護好黑土地。”

黑土地上長大的年輕人回家了,黑土地外的年輕人,也帶著知識和理想奔向這片熱土。

中國農業大學土地科學與技術學院教師王力,來到吉林已經9個年頭。在黑土地上鑽研“梨樹模式”多年後,他把視線投向更廣闊的土地。

2020年,以“梨樹模式”為代表的保護性耕作,開始向中西部地區推廣。“在黃土地、風沙地等,‘梨樹模式’在減少水土流失、抗旱保水方面優勢突出。”王力説。

趕在4月下旬玉米播種時,王力帶著新一代免耕播種機去了寧夏。在黃河灌溉區試驗田,新農機的應用讓播種效率大大提升。

“以前擔心灌溉水會讓秸稈‘水上漂’,通過增加還田的秸稈長度和高留茬等措施,試驗效果很好。”王力介紹,“接下來,我們還要關注內蒙古怎麼更好推廣滴灌條件下免耕秸稈還田代替地膜技術,新疆怎樣做好小麥玉米輪作技術保障……”

一個又一個年輕人來到這裡,用自己的熱情、知識和理想,守護黑土地,讓古老黑土地煥發新的生機。

山東科技引領開發利用鹽鹼地——

“鹽鹼地‘特産’,也有競爭力”

本報記者 李 蕊

“地還是那塊地,田已不是那片田。”伴著“噠噠”的馬達聲,望著眼前收割機穿梭往返,在山東東營,黃河三角洲農業高新技術産業示範區鹽鹼地綜合利用服務中心副主任劉志鑫説。

在東營,不少人都曾嘗過鹽鹼地的苦。如今,經過多年治理,昔日鹽鹼地正在變成新糧倉。

治理鹽鹼地,要從哪入手?答案是——水。

水足了,就能沖走鹽鹼。可東營市淡水資源匱乏,黃河三角洲生態環境脆弱,長期漫灌衝鹽,生態擾動大。怎樣做到控鹽又節水?東營市農業綜合服務中心農業綜合開發科副科長商夢然説:“這些年,我們通過硬化溝渠、改大水漫灌為微噴灌或精準滴灌等措施,用最少的淡水造墑洗鹽保苗;通過排鹼溝自排或強排,嚴格控制地下水位。”

“目前,辛店街道項目區修建農渠、支渠萬餘米,硬化後,防止水下滲流失。澆灌1畝麥田,比以前能省50立方米的水。”東營區辛店街道農業辦負責人張光梅説,“對水源不充分的重度鹽鹼片區,市里正探索實施相關技術體系。我們正在安裝雙層排鹼暗管,設施升級後,節水控鹽效果將更明顯。”

僅在“水”上下功夫,夠嗎?商夢然説:“要從根源上尋突破,還是得解決好‘誰適應誰’的問題。”

改地適種,是鹽鹼地地區的常見做法。“改地要遵循規律,用養結合。”劉志鑫説,“我們根據檢測出的土壤成分,精準研發微生物菌肥、生物有機肥等,結合秸稈還田等耕作辦法,5年多來,示範區試驗區土壤有機質提高22%以上,地力提升1至2個等級。”

“改地適種有成效,但總覺得不夠。”劉志鑫説,“示範區加大科技創新力度,同步嘗試改種適地。”東營市向進駐示範區的科研院所提供試驗田和必要科研條件,來自中國科學院、中國農業科學院等機構的科研團隊紛至遝來。

在示範區鹽鹼地藜麥種質創新與産業化開發平臺種子資源庫,置物架上堆滿了藜麥種子。如今,示範區建成國內首個耐鹽鹼植物數字化育種加速器,培育了一批耐鹽植物新品種。其中,紫花苜蓿“中苜3號”,耐鹽度達到3‰,畝産乾草可達1噸左右……

東營市深入挖掘鹽鹼地農産品獨特價值和功能特性,大力培育“黃河口農品、鹽鹼地特産”區域公共品牌。在位於墾利區的東營市惠澤農業科技有限公司黃河口大閘蟹養殖基地,工人們正劃著小船、投撒飼料。“待到金秋,這批黃河口大閘蟹,就能發往各地了。”該公司總經理王英澤説,“咱們鹽鹼地‘特産’,也有競爭力。”

《 人民日報 》( 2024年06月25日 08 版)