為民企撐好智慧財産權“保護傘”

“大量低質的、非正常的專利塞滿了市場,真正掌握技術的我們卻被迫陷入無限的技術自證中,這大大拉長了我們專利申請的戰線,也增加了我們創新發展的成本。”北京圜暉科技有限公司聯合創始人、副董事長李慶欣在接受《中國報道》記者採訪時説。

作為一家聚焦解決多源異構三維數據轉換關鍵技術、具有數十項發明專利和50余項軟體著作權的技術型民營企業,李慶欣坦言,他們深知智慧財産權是生産力,也是商業命脈,一直試圖通過智慧財産權來保護技術,但在現實中卻面臨諸多複雜的問題。

“成長中的煩惱”

《中國報道》記者在採訪中了解到,李慶欣公司的遭遇並非個案。

“作為技術型中小企業,我們一方面要加強技術研發,一方面要開拓市場。相較于大企業,我們缺乏系統專業的智慧財産權組織,所以在智慧財産權管理和保護方面總處於被動地位。專利申請方面,我們也遇到了和北京圜暉科技有限公司類似的情況。”北京拓靈新聲科技有限公司法定代表人、創始人李穎對《中國報道》記者説。

舉證難、維權成本高、訴訟週期長、侵權賠償低是智慧財産權保護的另一痛點,也是一直以來困擾民營企業的難題。“作為中小型技術企業,被侵權對我們來説是家常便飯,我們無法投入大量的精力去進行舉證、維權、訴訟……投入回報比十分低。”李慶欣對記者表示。

△《2023年中國專利調查報告》中顯示專利侵權後未採取措施裏小微企業佔大多數。

不正當競爭與壟斷對於中小微民營企業來説更是“雪上加霜”。採訪中談及此種情況,受訪企業家們都表示無可奈何。李慶欣稱,尤其是當規模較大企業的創新成果受到侵權時,他們可以以更低的成本進行模倣與生産,利用價格戰將中小微企業排擠出市場。

除了上述老生常談的難題,新的困擾也正在發生。“當我們將技術落實到實際應用場景後,怎麼對這些落地到新場景、新角度、新使用方式的實用新型專利進行保護也是我們非常關心的問題。”李穎表示。

此外,智慧財産權保護是否及時有效兌現、同業競爭者的合法權益能否得到保障、智慧財産權能否真正保護到企業的技術與創新成果等,也都是中小微民營企業在發展道路上反覆追問的難題。

“低速煩瑣的申請流程與嚴格的專利審核讓企業不得不在智慧財産權保護上投入更多的成本。”全國政協委員、中科院化學研究所研究員王春儒指出,一項新材料、新技術出現但還沒有廣泛獲得應用前,總有一些科研組織和人員通過設想新材料、新技術的可能應用方向,編造虛假數據,甚至偽造實施例申請發明專利,利用最小的代價搶佔先機,給他人的創新發展製造障礙。

△安徽某模組化電驅動平臺工廠車身車間一角。

復旦大學馬克思主義研究院、馬克思主義經濟學中國化研究中心教授周文指出,部分地方政府制定産權保護政策雖然出發點是好的,但在一些關鍵性問題上沒有充分考慮非公有制經濟、民營經濟發展特點,政策不夠細緻精準。一些地方政府延續了以行政手段直接干預市場與企業的傳統執法方式,雖然一定程度上彌補了現有制度的不足,但以行政命令替代法治既不符合市場經濟的長期發展要求,也容易誤傷企業。

“希望智慧財産權保護的相關政策能夠給予我們中小企業更多有針對性的幫助和保障。”李穎説。

保護智慧財産權就是保護創新

保護智慧財産權不僅有助於保護企業的創新活力、樹立企業的品牌和形象,還能幫助企業規避侵權和被侵權風險,保障企業的經營安全,增強企業的市場競爭力。

“發展新質生産力是推動高品質發展的內在要求,而新質生産力的發展離不開智慧財産權。沒有保護就沒有投入,沒有投入就沒有創新再發展,保護智慧財産權就是保護創新。”專商所原所長、國際保護智慧財産權協會(AIPPI)前會長馬浩表示。

周文認為,智慧財産權保護的關鍵是要健全以公平為核心的保護制度,綜合考慮民營企業生命週期特點和國家戰略需求,提供更有針對性的産業支援政策;完善與落實對不同所有制産權同等對待、平等保護的法律法規體系。

“民營企業持續的創新活力離不開智慧財産權制度産生的法治動能,我們需要繼續以法治的形式將保障民營企業産權和企業家權益以及平等對待國企和民企落實下來,以增強企業家信心。”上海國家會計學院碩士生導師鐘世虎接受媒體採訪時表示。

△第五次全國法院智慧財産權審判工作會議在深圳召開。

當前,國家智慧財産權局與司法部正在不斷深化智慧財産權協同保護,進一步推進智慧財産權糾紛行政裁決,智慧財産權糾紛化解社會共治,發揮鑒定公證機構支撐作用,深化律師智慧財産權法律服務工作。

與此同時,我國已經建立了高標準侵權懲罰性賠償制度,佈局建設了103個國家級智慧財産權保護中心和快速維權中心,啟動建設國家智慧財産權保護示範區。國家智慧財産權局等部門支援專精特新“小巨人”企業、高新技術企業在當地的國家級智慧財産權保護中心進行備案,開展快速預審、快速確權、快速維權。

“總體來看,我們的法律法規是較為完善的,但讓公眾普遍了解智慧財産權、尊重智慧財産權是第一前提。第二是要通過智慧財産權保護制度來繼續鼓勵發明創造,鼓勵創新。第三是要鼓勵採取各種各樣的方法來解決糾紛,包括調解、維權等。”馬浩説。

智慧財産權服務對於民營企業而言同樣是剛需。“智慧財産權服務機構更多起到連接政策和企業的橋梁作用,他們一方面能夠對我們進行政策輔導;另一方面能夠在專利申請、評估、維權等方面給予我們幫助,從而節約我們的時間與成本。”李穎説。

作為國內專門從事智慧財産權運營的國有平臺,北京智慧財産權運營管理有限公司搭建了覆蓋科技創新全過程的智慧財産權服務體系。北京智慧財産權運營管理有限公司總經理鄭衍松在接受《中國報道》記者採訪時説,智慧財産權服務行業以及智慧財産權服務機構擔負著重要責任,智慧財産權服務機構需不斷提升自身服務的專業水準,加強對民營企業智慧財産權的保護,通過全鏈條服務模式為民營企業提供最大的價值。

新階段下,以數據為主的新型生産要素的出現對智慧財産權保護提出了新要求。全國政協常委、副秘書長,民進中央副主席何志敏在今年全國兩會期間表示,當前各國對數據的産權保護制度仍處於探索階段。國內已經在進行地方數據智慧財産權試點工作,部分地區的智慧財産權管理部門與司法部門已經簽訂數據智慧財産權協同保護的備忘錄,這些都將逐步推進數據智慧財産權的建設與保護。

“我們非常希望能夠對在工作場景中收集到的數據進行確權,從而進一步對其進行轉化利用,期待未來數據智慧財産權能成為助力民營企業發展的新可能。”李穎説。

讓無形“知産”轉化為有形“財富”

如果説智慧財産權保護是民營企業創新的保障和核心力源泉,智慧財産權轉化利用則是將民營企業創新成果轉化為現實生産力。

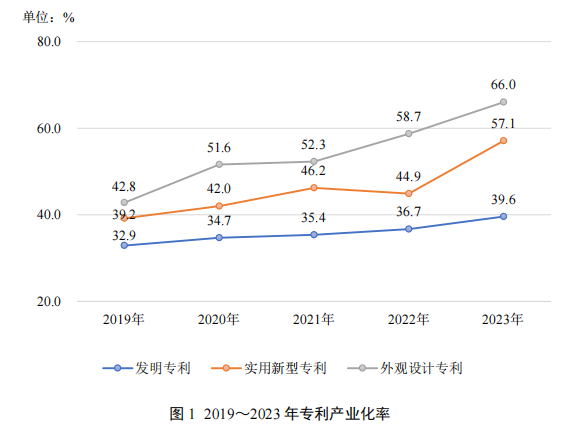

國家智慧財産權局最新的《2023年中國專利調查報告》顯示,2023年,我國企業發明專利産業化率達到51.3%,首次超過50%,連續5年保持增長態勢。除此以外,2023年智慧財産權使用費年進出口總額達3765.2億元。但“不敢轉、不會轉、不願轉”的成果轉化梗阻仍是企業正在面臨的難題。

△《2023年中國專利調查報告》專利産業化率數據。

國家智慧財産權局運用促進司服務業發展和監管處處長饒波華分析,“不敢轉”是約束問題。對於企業來説,成果轉化是高風險、高收益的。企業在投資監管、價值評估以及盡職免責方面都有不同程度的擔憂。“不願轉”是激勵問題,核心是智慧財産權的全域分配問題。他認為應當建立平衡有效的分配激勵機制,給予技術轉化機構更多分成。“不會轉”是人才與服務問題。享受成果轉化長期收益的途徑可通過作價入股或是許可的方式。

智慧財産權如何轉化利用成為助力民營企業發展的真正動力?“智慧財産權轉化的鏈條太長,技術型企業在搶佔市場上缺乏優勢,民企需要有更清楚的價值評估體系。”李慶欣稱,如果技術永遠沒有具體價值標準,專利價值微乎其微,民營企業又如何繼續去研發和創新?

企業家們的期待也正在得到政策的回應。《專利轉化運用專項行動方案(2023—2025年)》中強調,要大力推進專利産業化,加快專利價值實現。對於關鍵堵點難點,進一步強化高校科研機構的專利轉化。

“提升專利轉化運用,關鍵要提高專利品質。”國家智慧財産權局局長申長雨認為,專利品質的提高需要從提高專利申請、審查授權以及代理服務品質出發。通過建立工作閉環,形成反饋機制,不斷根據後端專利轉化的效果,改進前端的專利申請和審查政策,持續夯實專利轉化的品質基礎。

△高校學生在實驗室做實驗。

面向具備創新能力的科技型中小企業,國家出臺了《專利産業化促進中小企業成長計劃實施方案》,採取“普惠服務+重點培育”相結合的方式,提升面向中小企業的智慧財産權公共服務水準,同時篩選一批技術研發能力強、專利産業化基礎好的高成長性中小企業,按需匹配進行重點政策支援。

“授之以魚不如授之以漁。不但要給予企業資金支援、政策保障,實際上企業自身還要有軟實力。”港專公司原總經理李勇告訴《中國報道》記者,“不僅要讓他們懂得智慧財産權保護對企業的重要性,還要讓他們不斷利用智慧財産權去促進企業創新,同時通過發揮智慧財産權最大優勢將其轉化為企業的效益。”(劉雪雲/中國報道)