南水北調:一渠通南北 清流潤萬家

向北京輸水達100億立方米、受益人口超1600萬

南水北調:一渠通南北 清流潤萬家

央視網消息:2024年,是南水北調中線工程全線通水10週年。記者從中國南水北調集團了解到,截至6月12日下午3時20分,南水北調中線一期工程,已向北京輸水達到100億立方米,直接受益人口超過1600萬。

最新數據顯示,6月12日下午,南水北調中線一期工程自2014年12月全面通水以來,累計向北京市調水量達100億立方米。中心城區供水安全系數從1.0提升至1.3,水質始終穩定在地表水環境品質標準Ⅱ類及以上。

中國南水北調集團中線有限公司副總經理 韋耀國:北京城區供水七成以上為南水北調水,北京市年每人平均水資源量由100立方米提高到150立方米左右,極大緩解了首都水資源緊缺形勢,有力提升了城市供水安全保障,也為城市副中心、大興國際機場等重點區域,提供了水源支撐。

目前,北京市已逐步構建起與首都定位相適應的水資源保障體系。近日,位於北京昌平地區第一個以南水北調為水源的水廠——昌平新城地表水廠完成調試運作。正式通水後,覆蓋範圍將達60萬人。至此,北京接納南水的水廠已達15座。

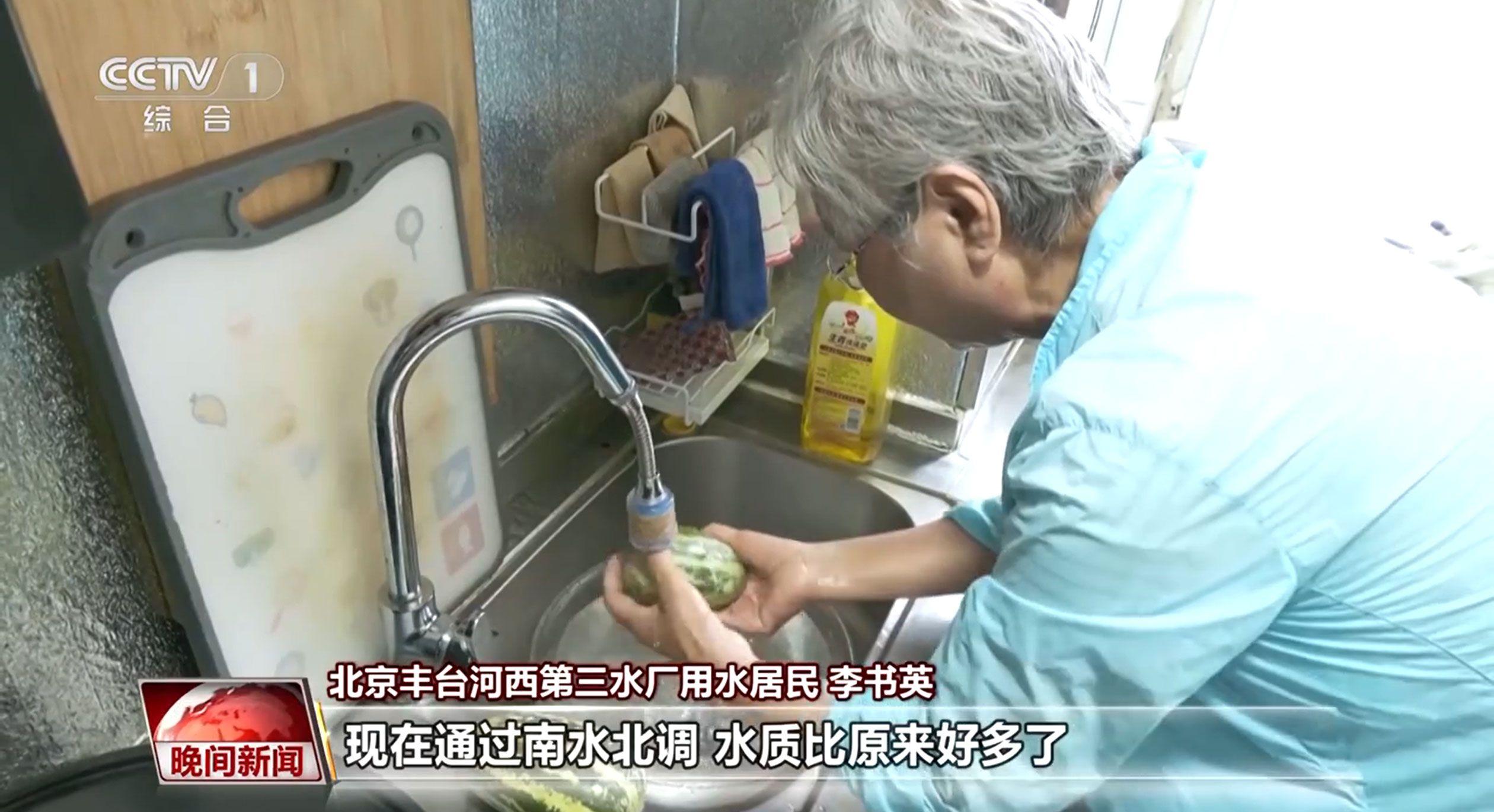

北京豐臺河西第三水廠用水居民 李書英:我們原來(燒)水的時候,用那水壺(燒)開了(水)以後還得沉澱,沉澱十幾分鐘以後再灌暖壺,但是暖壺裏水鹼也特別多,現在通過南水北調,水質比原來好多了,水鹼比原來大大減少。

目前,北京市的最大供水能力,基本穩定在平均需水量的1.3倍左右,對南水的日處理能力達到470萬立方米。基於充足的南水保障,北京市在制水和配水環節下足功夫,讓更多市民喝上了安全高品質的市政自來水。

不僅如此,南水也為城市發展注入“生命水脈”。北京連續多年地下水位明顯回升,多條河流重現生機。

北京市水文總站地下水監測評價科科長 趙洪岩:從這張圖上我們可以看出,從1999年到2007年,北京市經歷了一個長達九年的持續乾旱期。這期間北京市地下水水位呈一個逐年下降的態勢,南水北調水進京以後,我們是加大了地下水的壓採力度,適時進行生態補水,讓地下水得到了比較大的涵養,特別是從2015年以後,地下水埋深從25.75米,已經回升到了2023年的14.74米。

“南水”的到來,也助力了北京水生態的改善。通過多水源跨流域生態補水,北京五大河流時隔26年,全部重現“流動的河”並連續3年貫通入海,有水河長較十年前,增加了464公里。

北京市水資源調度管理事務中心調度管理科科長 李述:我們按照優水優用、分質利用的原則,按照節、喝、存、補的這個順序使用原則,優先用足用好南水北調水源,將原來擠佔河流的生態水量歸還給了河道當中,河湖生態環境和生物多樣性,也有了一個極大的豐富和改善。

一泓碧波三千里,川流不息,潤澤沿岸民生。南水北調工程是國家的戰略性工程,分為東、中、西三條線路。其中,中線工程起點位於漢江中上游的丹江口水庫,接下來,我們通過一個短片來了解一下這條輸水生命線。

中線工程:輸水幹線總長1432公里

南水北調中線工程從長江最大支流漢江中上游橫跨湖北和河南兩省的丹江口水庫調水,輸水幹線總長1432公里。自2014年12月12日,渠首開閘放水以來,汩汩丹江水一路北上,15天后注入北京團城湖,為京津冀豫沿線26座城市輸水近650億立方米,相當於4400多個西湖,直接受益人口超1億人。

黃河水和長江水在鄭州“相遇”

來自丹江口水庫的長江水自渠首出,一路自流向北,黃河成為阻礙南水北去的天然屏障。為了解決這個問題,“穿黃工程”由此誕生。“穿黃”顧名思義就是“穿越黃河”,黃河河床下複雜的地質條件,註定了穿黃隧道不同於一般的交通隧道,也造就了隧道非同尋常的構造。南水北調工程建設者在鄭州花園口西黃河河床底部40米深處開鑿兩條隧道,穿黃隧道為雙線有壓輸水隧道,單個洞長4250米,內徑7米,這樣的內徑可以滿足洞內跑汽車。有了“穿黃工程”,北上的長江水通過兩條穿黃隧道與黃河立體交叉相遇,平時,黃河水在上面流,南水北調的長江水在河底隧道中流過,兩者上下而過,猶如一條巨龍在黃河之下隱去了身影。

南來的江水如何“喝”“存”“補”?

南水北調極大緩解了北京水資源緊缺形勢。目前,南水已佔北京城區供水的70%以上。

在儲存南水方面,北京市利用南水北調配套密雲水庫調蓄工程反向輸水,累計向密雲水庫、懷柔水庫、大寧調蓄水庫、十三陵水庫等存蓄水量約8億立方米。另一方面,北京還對有條件的地下水源地開展了試驗性補水,水位回升明顯。