一個泉州年輕人,帶著他的提線木偶千里走單騎

2018年,27歲的洪金雕從自己的家鄉泉州出發,騎著自行車,沿著中國的海岸線一路南下。告別了他體制內的單位,他帶著自己的全部家當,幾尊提線木偶,還有打小從學校和師傅那裏學會的偶戲技藝。沒有明確的方向,大致目標是雲南。身上揣著僅有的兩萬塊錢,是自己製作的醒獅木偶剛剛賣了換來的。年輕人總是無所畏懼,他尋思,憑著自己會的幾個節目,一路吃飽飯應該沒問題。

從福建到廣東,洪金雕沒有找賺錢去處,卻一路尋覓兒童福利院和孤兒院。泉州提線木偶大師黃奕缺創作過一個《馴猴》的節目,演出至今一直很受歡迎。洪金雕從老師那裏學會了這個節目,自己也曾創作了一個節目《猴趣》,小朋友都很喜歡。

就這樣一路騎行,漳州、廈門、韶關、陸豐、潮州、汕頭,所到之處,他都會找一個福利院給孩子們義務表演。很多場景,讓他一輩子無法忘記。有的孩子有狂躁傾向,看見東西就會打砸鬧,但當他們看見木偶表演,突然就安靜下來,聚精會神看完整場,這讓老師們瞠目結舌。有的孩子則有自閉症的傾向,但當演出結束,他們會默默走向洪金雕手中的猴子,靜靜地來一個擁抱。

在汕頭福利院為小朋友表演

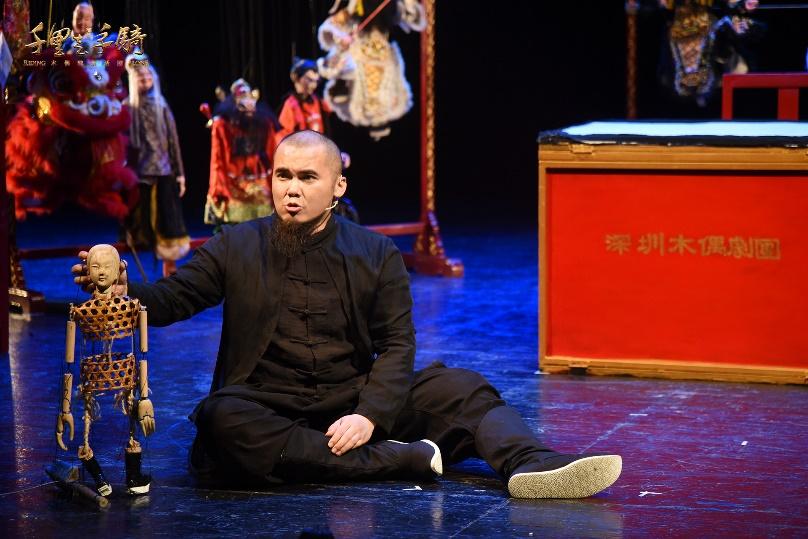

一個多月的走走停停,洪金雕到了深圳。他看見了沿途的南山戲劇節海報,很多演出可以免費觀看。他找了一個房子住下來。看了近一個月的戲,他遇到了深圳荔枝青年劇團負責人劉子源。一番長談,洪金雕決定留在深圳。不久,深圳木偶劇團成立,洪金雕成為這個新生劇團的藝術總監。深圳這座年輕的城市,成為了古老提線木偶開枝散葉的沃土。

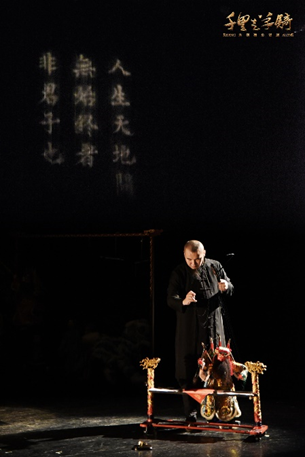

2024年6月,洪金雕帶著他的獨角戲《千里走單騎》第一次來到上海演出。這部劇是關公的“千里走單騎”,也是他自己20多年木偶學藝路上的“千里走單騎”。

獨角戲的框架下,洪金雕一人展現了他生平所學,提線木偶的精華劇目一一登場,《祥獅獻瑞》《小沙彌》《猴趣》《鍾馗醉酒》《千里走單騎》《書香中國》,串聯起他學藝從藝的人生自述。一個小時的演出裏,布袋木偶、杖頭木偶,還有皮影也都輪番出現。中國偶戲的藝術魅力,被濃縮在這一個小時的方寸舞臺。

在此之前,《千里走單騎》已經從深圳演到了北京,在鼓樓西劇場“獨角短劇競賽單元”獲得第一名,在大涼山國際戲劇節演出收穫眾多國際嘉賓的讚嘆。今年,它還有不少巡演計劃。

從泉州到深圳,一千多公里。這位90後傳承人停留下來,但“千里走單騎”的旅程,仍在繼續。

學藝

泉州,是世界非遺之城,也是提線木偶的主要發祥地。如今但凡去泉州旅行的人,提線木偶,幾乎是必打卡項目。與南音、梨園戲等泉州非遺相比,提線木偶是更為古老的演劇和藝術形式,古稱“懸絲傀儡”,最遠可追溯到秦漢時代,距今有千年的積澱和傳承。

一般木偶有16根纖細懸絲,最複雜的40余根提線,藝術家僅憑藉手指間對懸絲的靈活控制,就能讓偶表現出各種活靈活現的姿態,加之精美的偶頭雕刻和偶服刺繡,以及偶像製作技藝,泉州提線木偶精妙絕倫的藝術體系,讓見過它的人無不嘆為觀止。

和大部分木偶戲不同,泉州提線木偶戲是邊唱邊演的。它和閩南的各種古老戲曲之間有著各種借鑒交融,也是唯一保有自己劇種音樂“傀儡調”的戲種,曲調和當地的世界非遺“南音”非常相似。據説,泉州提線木偶至今仍完整地保存了將近300支曲牌旋律曲調及南鼓(壓腳鼓)、鉦鑼等古樂器。

精美絕倫的泉州提線木偶,《鍾馗醉酒》

洪金雕從小長在泉州,而他的學藝之路,卻是從南音開始,中學時報了一個興趣班,一年後就被老師推薦去泉州藝校學習。沒想到,來到藝校的第10天,他就被學校木偶班吸引。當時木偶班需要男生,於是,入校才10天的他轉了班,就此開啟了和木偶結緣的人生。

在藝校學習的日子枯燥無趣,日復一日的練功,指法、吊嗓,背唱,對一個十幾歲的孩子來説,不是太美好的回憶。直到有一年夏天,他被木偶戲大師林文榮老師叫到了家中。“你們這些小孩子反正閒著也是閒著,不如來我家學戲吧。”

林老師家有一個大露臺,鐵皮棚子,閩南的夏天酷熱難當,幾個學木偶戲的男孩子就光著膀子,在老師家裏練功。提著木偶練習線功,看似簡單,卻是個極大極枯燥的體力和耐力活。很多人堅持不下去,走了。

並不是每個老師都願意把自己的戲碼和絕活教給學生。畢竟,教會學生餓死師傅,很長時間都是傳統藝術的訓條。但林文榮不是,他收學生教學生,不僅毫無保留,還包吃包住。只是有一條,“來者不拒,去者不留”。

洪金雕是為數不多留到了最後的學生。不僅如此,他還在那個夏天真心喜歡上了提線木偶。林老師擅長偶戲表演,也精通木偶裝製作技藝。除了教了他很多傳統劇目,他還跟著老師學製作,爬上爬下跟著學穿線。在戲校的時候,他又自己學了偶頭雕刻。從那時候開始,除了表演,洪金雕也開始慢慢成為會自己製作木偶的演員。在木偶界,能做會演的全能型演員並不多見。

泉州提線木偶偶頭雕刻

跟隨老師學戲第二年,林文榮生了一場病,行走不便。因為家在老房子的頂樓,洪金雕就每天背著師傅下樓看病,上樓回家。師傅在醫院打點滴,他就跑去邊上的一個繡坊呆著。繡坊裏是一些經驗豐富的老繡娘,常年給當地的木偶製作繡服。在那段時間,洪金雕又慢慢學會了偶戲戲服的刺繡製作。

學戲的日子,洪金雕經常跟著老師下鄉演出,他負責幫老師提箱子。在閩南,木偶戲以往都在婚喪嫁娶等各種場合演出,幾乎和所有民眾的人生禮俗相伴共生,因此也被稱作“嘉禮戲”,是泉州乃至閩南人精神世界和社會生活的重要組成。偶戲不開鑼,人戲都不能開演。以“相公踏棚”開場,也是當地演劇的重要儀式和古老傳統。

《千里走單騎》中講述了這些往事和傳統,更有洪金雕作為一個木偶戲傳承人的心路歷程。而其間,師徒情誼和藝術傳承,是核心的引線。《小沙彌》、《鍾馗醉酒》,雖然在劇中只出現短短的片段,但活靈活現的人物,栩栩如生的動作,盡顯泉州提線木偶之精妙。這是泉州提線木偶當下演出最多的劇目,洪金雕學自林文榮,而林文榮則學自他的老師、木偶大師黃奕缺。古老技藝,就這樣代代相傳,又歷久彌新。

在劇中,林文榮還以另一種方式出現,他為自己的學生錄製了劇中的所有旁白,帶著閩南口音的普通話。師傅並未看過這齣戲。因為很多創新,洪金雕有些忐忑。但老師其實了然一切,還是欣然答應錄音。即便,在傳統的規矩裏,專業的提線木偶藝人,是不會去涉足布袋木偶和杖頭木偶這些的。

傳統儀式“相公踏棚”

出發

洪金雕是年輕人,他的想法不一樣。

剛畢業的時候,他就覺得,提線木偶不能一成不變。還是需要發展,要跟上時代的精神和步伐。怎麼創新,一直縈繞在心頭。

泉州提線木偶是民間戲曲藝術的一部分,傳統都是按生、旦、北、雜的行當角色扮演。演員既要操偶,也要唱戲演戲。據説,保存至今的有700余出傳統劇目,從中還能看到許許多多宋元南戲的劇目、音樂、表演形態等。

林文榮就説起,以前,《目連救母》曾經演過7天7夜。但現在,年輕人能演的傳統劇目也就十來出,最多20余出。而能把絕活全部繼承下來的年輕演員,幾乎沒有了。

老戲在流失,觀眾亦是如此。沒有人再有耐心在劇場裏連看7天7夜的《目連救母》。傳統摺子戲的演出場合也是與日俱減。如今,遊客打卡的演出,大多演的還是當年黃奕缺創作的《鍾馗醉酒》《小沙彌》《馴猴》這樣雅俗共賞的短小節目。

黃奕缺是洪金雕老師的老師,輩份上是“師爺爺”。“師爺爺”很早就提出,要不斷有新作品,絕不能滿足於過去,藝術要提高,不然觀眾不會來。這種創新的態度,一直影響著洪金雕。

作為泉州提線木偶的泰斗級人物,黃奕缺除了是表演藝術家,也是木偶製作和偶頭雕刻大家,他雕刻的木偶頭,如今是很多國家及地區藝術博物館的收藏品。他同時更是一個創新改革家。正是他在1980年代自創的這些作品,開啟了提線木偶可以“單槍匹馬、輕裝上陣”演出的新樣態,也讓這門古老藝術得以走得更遠,被更多人看見。

木偶表演的創新,離不開木偶的製作。洪金雕此前在劇團工作時,就喜歡把各種木偶拆開了看。當年在參加團裏大戲《火焰山》演出時,他每天都提早很久到劇場,把所有的木偶的提線都一一拆看復位,記下所有構造後回去嘗試複製。幾臺大戲下來,他前後拆過看過的木偶有將近100個,這讓他對提線木偶的製作有了很大的體悟。之後新創作的《猴趣》裏的猴子形象,很多靈感就來自這些啟發。

在《千里走單騎》中,臺上20多個偶,大部分都是洪金雕自己製作的。其中也不乏一兩尊收藏偶,諸如那尊擎著青龍偃月刀的關羽木偶,光華燦爛,極盡精美。

因為各種交流演出和因緣際會,這些年,洪金雕還學會了很多種木偶表演的技法,諸如在晉江工作時學了掌中木偶的技法和劇目,在四川和同行交流時學會了變臉的大木偶。

深圳開放自由的氣息,也讓他的創作之路變得開闊。他看各種劇場表演,在網上看各種國外偶劇,蒐集世界各地木偶製作的素材和靈感。這些年,他做了不少新的偶,很多都借鑒西方的偶劇。在深圳木偶劇團的工作室裏,幾百個各種創新嘗試的偶,讓他自己都記不清數目。

在《千里走單騎》中,他嘗試把各種木偶表演融合在一起,還包括皮影等其他藝術形式,讓演劇形式更為豐富。而導演馬遠的加入,讓這部劇更接近於一部當代劇場作品。

雖然爭議始終不絕,但掌聲和鼓舞也紛至遝來。更多人因為《千里走單騎》了解到了泉州提線木偶和中國偶戲,感受到這門古老藝術的美妙和精湛。

洪金雕對傳統提線木偶的感情始終未變。千百年來娛神娛人,提線木偶早已是故鄉閩南文化和風土的一部分。而多年學藝從藝,他深感,在中國這麼多傳統木偶戲中,泉州提線的技巧和表現力,是偉大,也是最強大的。

他期待有一天能有機會再演出老師口中那個七天七夜的《目連救母》。為此他蒐集著散失的劇本和曲譜,也尋覓著各種傳統的木偶。“也許,有一天,機緣就到了。”

在深圳,有不少年輕人開始和他學習提線木偶。年輕的學生嘗試用3D列印的方法為他做了一個提線木偶,並出現在劇中。而這個木偶形象,正是6年前,那個扎著發髻穿著T恤踩著自行車,“千里走單騎”的年輕小夥。