二十三年到訪二十四次,一位美國友人的蜀道情緣

3月17日,賈和普在四川廣元市劍閣縣古蜀道上行走。本報記者 宋豪新攝

劍閣縣古蜀道旁的古柏挺拔蒼勁。本報記者 宋豪新攝

3月17日,賈和普在劍閣縣與當地村民聊天。夏志鵬攝

從劍閣縣劍門古道延伸的茶馬古道,茶文化歷史悠久。圖為劍閣縣劍門關鎮梁山村的茶園俯瞰。邱海鷹攝(影像中國)

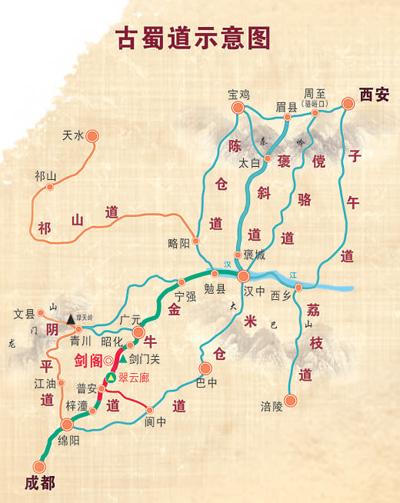

古蜀道示意圖。廣元市委宣傳部供圖

“一切都沒有變,樹還是那樣的綠,石板路還是彎彎曲曲。”時隔5年,81歲的美國友人霍普·賈斯特曼(中文名賈和普)再次來到中國,第二十四次踏上古蜀道。

自2001年第一次踏上古蜀道以來,20多年間,賈和普多次來到中國,用腳步感知古蜀道的魅力,並通過出版書籍、開通網站和拍攝紀錄片,向全世界推薦古蜀道,成為宣傳中國古蜀道歷史文化的國際使者。

見證

從“蜀道難”到“蜀道暢”

中國四川廣元市劍閣縣,翠雲廊古蜀道。陽光灑在高大繁茂的樹冠上,透過枝葉在石板路上投下明暗交織的光影。遠遠走來幾位老人,一頭白髮的賈和普走在最前面。再次重走古蜀道,她眼中閃爍著興奮和欣喜,“每次走上這條路,都像是在中國數千年的歷史裏穿梭,總覺得看不夠。”

作為中國歷史上連接中原與西南地區的交通大動脈,古蜀道是一條從長安(今陜西西安)翻越秦嶺,經漢中盆地通往成都平原的古代交通通道,距今超過2300年曆史。

3月15日,賈和普從劍閣縣普安鎮啟程,開始了她的第二十四次古蜀道之旅。一路途經翠雲廊、劍門關、昭化古城等地,行程超過300公里。

古蜀道上,賈和普走走停停,或是拍攝新的路標,或是向當地朋友請教地名細節,又或是給身邊的美國朋友介紹古蜀道文化和中國歷史。“你們看這裡,起初這裡是平整的,並沒有馬蹄凹痕,隨著不斷有馬踩過,日積月累,這個凹痕就慢慢形成了。”賈和普指著一處路面説。

“每一次行走古蜀道,都給我帶來很大的震撼和感動。”回憶起這些年行走古蜀道的故事,賈和普思緒萬千。“從前,我會沿著土路走,有時候雨後的路太過泥濘,遇到岔路就容易‘迷路’。慢慢地,我發現古蜀道旁的古樹可以幫助我辨別方向,只要朝著有古樹的方向走,就能找到正確的路。後來,古蜀道鋪上了平整的石板,我再也不會‘迷路’了。現在就更好了!古蜀道旁設置了各種指示牌,還修建了可以喝茶、休息的驛站,這條古老的道路變得更加有趣了。”賈和普説。

在賈和普的古蜀道記憶中,古樹是很重要的存在。沿著曲折的石板路,兩側都是遮天蔽日的古樹,“隨便一棵就有上千年的歷史。”這裡是目前中國存世時間最長、面積最大、數量最多的人工行道古樹群,現存古樹7803株,其中古柏7778株,平均樹齡1050年。

在古蜀道,植柏護柏的傳統古已有之,代代相傳。如今,每一株古樹都有“身份證”,遊客只要打開手機掃一掃古樹的電子檔案二維碼,就可以得知它的品種、樹齡、生長狀態、保護模式、巡護交接記錄等資訊。“這些古樹之所以保護得這麼好,得益於當地百姓世代共同守護。比如,當地在修路、修隧道時都特意避開古樹。”賈和普對記者感慨。

不遠處,西成高鐵線上不時有列車呼嘯而過。2017年底,西成高鐵正式開通運營,時速可達250公里。秦嶺天塹一夕貫通,“蜀道難”成為歷史。2018年4月,賈和普第一次乘高鐵從成都抵達劍門關。“在中國詩人李白的《蜀道難》裏,他寫下‘蜀道之難,難於上青天’。現在,從成都乘高鐵到劍門關只需要一個多小時!如果李白再來古蜀道,他一定會寫出不一樣的詩句。”賈和普笑著説。

古蜀道旁,1956年通車運營的寶成鐵路、2011年通車的京昆高速公路廣陜段、2017年全線通車的蘭渝鐵路,以及匯入長江的嘉陵江航道縱橫交錯。一條條公路、一座座橋梁、一支支鐵路線連通巴蜀大地……曾經古老的出川門戶廣元,如今已成為全國性綜合交通樞紐。賈和普與同伴分享著自己多年來在中國的見聞,感嘆著當地從“蜀道難”到“蜀道暢”的飛速變遷。

“我對這條路,這段歷史,這種文化傳承力量的熱愛從未消退。”一路上,賈和普多次重復這句話。在她看來,古蜀道不只是詩句裏的文字、博物館裏的展品,還是可以感知、觸摸到的真實存在,也是中國發展變化的生動注腳。

熱愛

從“蜀道迷”到“蜀道通”

賈和普來自美國賓夕法尼亞州費城,她和古蜀道的緣分始於大學時代。上世紀60年代,在美國曼荷蓮女子學院攻讀藝術史的賈和普,選修了中國藝術課程。1963年,在一次跟隨老師去波士頓參觀展覽時,唐代李昭道的名畫《明皇幸蜀圖》吸引了她:直插入天的岩壁、懸空突出的棧道、曲折迂迴的小路……群峰競秀的中國蜀地山水躍然紙上。“那個場景太美了!我好奇那樣的景致是否真實存在?畫上的幾行中國書法瀟灑飄逸,雖然讀不懂,但我從此對中國傳統文化産生了濃厚興趣,並開始學習中文。”賈和普説。

2001年,賈和普偶然讀到一篇介紹中國古蜀道的文章,一張棧道的配圖讓她確認了李昭道畫中所描繪的千年古道至今依然存在,她立刻萌生了親眼去看看的想法。不久後,當時58歲的賈和普遠渡重洋,來中國尋找那條畫中的路。

“我原本計劃先乘坐公交車到當地,再繼續打聽如何走,結果一不小心直接‘闖’進了古蜀道。那一刻,我簡直不敢相信自己的眼睛,心臟仿佛都停跳了一拍。”儘管時隔20餘年,賈和普對當時的激動之情仍記憶猶新,“我仿佛走進了那張讓我神往已久的中國傳統山水畫,腳下真真切切踩著的是有著2000餘年歷史的古蜀道。我總覺得,自己與古蜀道有一種奇妙的聯繫,仿佛曾經在這裡生活過。”賈和普説。

這次旅行並不是賈和普第一次到訪中國。1996年,她曾到中國遊覽過長城、黃山、峨眉山等許多享譽世界的風景名勝,度過了非常美好的時光。“但我一直都渴望探索中國更多的自然風光,探尋更多不為人知的中國歷史和文化故事。5年後,這個心願在古蜀道實現了。”一段奇妙的旅程就此開始。賈和普開始一遍遍地帶家人和朋友來中國,以廣元市劍閣縣為中心,在古蜀道不知疲憊地行走、探尋。“如果説第一次走古蜀道是出於好奇,那麼此後的20多次則是出於熱愛。”她説。

每次返回美國費城,賈和普都會將行走古蜀道的照片沖洗出來並編號珍藏,這些資料清晰地記錄了20多年來她鏡頭下的古蜀道變遷。“古蜀道是這樣美、這樣充滿歷史和文化的痕跡,我應該把它介紹給更多美國人,讓更多人了解古蜀道、了解中國歷史和文化!”有了這樣的想法後,從2003年起,賈和普幾乎每年都會花2—4個月的時間到中國行走古蜀道。從陜西西安到四川成都,再到四川廣元,許多地方留下她行走、記錄的身影。

2007年,賈和普撰寫的英文書籍《中國古蜀道行走指南》在美國出版,這本436頁的書籍圖文並茂地記錄了古蜀道的風貌以及當地的風土人情,大到具體路線,小到食宿費用……生動、細緻的內容讓前往古蜀道的外國遊客有了“錦囊”。除了寫書,她還建立網站、舉辦展覽,“我要努力把古蜀道歷史文化推介給更多人。”

從“蜀道迷”變成“蜀道通”,賈和普傾注了多年的時間和心血,如今她已是一名推廣中國古蜀道歷史文化的國際使者。“古蜀道古老而又生動,穿越千年時光,如今依然生機勃勃,就像中華文明一樣,生生不息、源遠流長。”在母校曼荷蓮女子學院的一場演講中,賈和普飽含深情地説。

友誼

從“一人行”到“眾人行”

這次重訪古蜀道,賈和普是和9位同伴一起來的。同伴中有熱愛中國歷史文化的友人,也有被古蜀道吸引主動聯繫她的陌生人。他們中年齡最小的68歲,最大的82歲,來自美國華盛頓特區、西雅圖、紐約等多個城市。他們中的許多人是第一次踏上古蜀道。“我想對古蜀道説聲謝謝,感謝它能讓我欣賞到如此美麗的風景,讓我有機會追溯並感受到中國數千年來的文化積澱和內涵。”賈和普的好友芭芭拉·克洛維爾説。

這不是賈和普第一次“帶團”走古蜀道。2015年,廣元市廣播電視臺根據賈和普的經歷拍攝了紀錄片《蜀道使者》,在海外視頻網站發佈後,許多國際友人對古蜀道産生了濃厚興趣,他們聯繫上賈和普,與她相約結伴同行。“在我重走古蜀道的過程中,有越來越多的美國朋友加入進來。我們還結識了許多中國朋友,大家互相交流、分享體驗,非常開心。”賈和普高興地説。

74歲的劉紀漢祖籍四川內江,在美國工作生活了半個多世紀,先後回過四川5次,但從未踏足過古蜀道。他的妻子看到賈和普行走古蜀道的報道後很激動,通過網路地址聯繫上賈和普,夫妻倆一起報名參加了這次的活動。走在古蜀道上,劉紀漢每每被那些青石板路和參天古柏所吸引,“下一次如果有機會,我還會帶著家人、外國友人再來重走古蜀道。”

3月19日,劍閣縣授予賈和普“劍門蜀道國際旅遊終身推介大使”稱號,以感謝她在研究古蜀道歷史、宣傳古蜀道文化等方面做出的努力,這也是當地頒出的第一個終身推介大使稱號。“我很開心也很自豪,未來我還會繼續重走古蜀道、介紹古蜀道,讓越來越多的人了解古蜀道。”賈和普説。

數十年如一日的探索和研究,賈和普對中國的熱愛愈發深沉,這份熱愛也影響到她的家人、朋友。賈和普的丈夫是研究中國文化的學者,兒子馬克在大學選修了中國文化相關專業,小孫女伊麗絲也經常跟著她唱中文歌、寫書法。“我計劃在有生之年,每年都來古蜀道走一走。希望更多美中青年人可以加入其中,我相信會有更多年輕人喜歡上這裡,參與保護這裡,讓古蜀道煥發新生機。”賈和普説。

2015年到訪古蜀道時,賈和普曾親手栽種過一株小柏樹苗,如今這棵柏樹已經長得比她還高出許多了。這次古蜀道之行中,她又和美中友人一起種下了兩株柏樹幼苗。“我和朋友們約好了2025年再在此相會!未來,我期待古蜀道成為連接美國和中國民間交流的橋梁,希望古蜀道故事能夠成為美中人文交流這棵枝繁葉茂的大樹上的一片閃閃發光的綠葉!”

《 人民日報 》( 2024年05月27日 17 版)