文博如斯 星漢燦爛——“中國文化第一展”二十載成長記

文化興國運興,文化強民族強。

2004年11月18日,當第一顆科學試驗小衛星成功送入太空和雅典奧運會上“中國飛人”創造歷史的消息激蕩神州之際,一顆文化的種子在特區深圳破土而出,首屆中國(深圳)國際文化産業博覽交易會(簡稱文博會)開幕。自此沐風櫛雨,茁壯成長。

彈指歲月去,文事於此興。

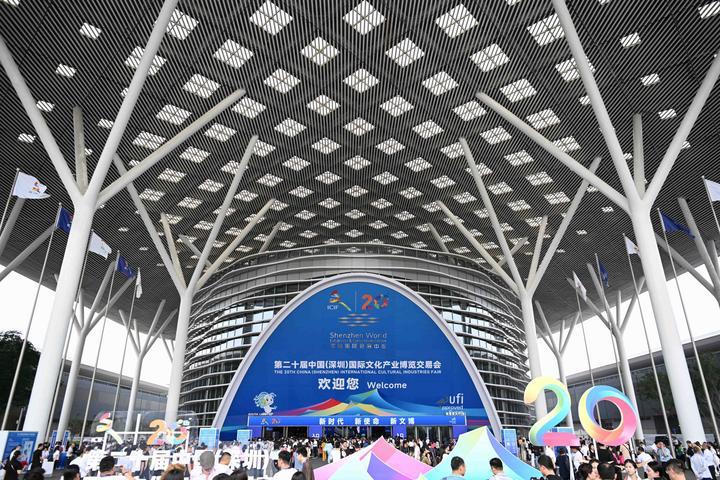

5月23日,人們在第二十屆文博會現場參觀。新華社記者鄧華攝

這是一個産業交易平臺、一個文化交流窗口和文明交匯之地。16萬平方米的巨大展區,6000家參展單位、3萬名海外採購商、6萬名國內採購商……來自上百個國家和地區的參展商、採購商齊聚於此,共襄文化盛舉。

背靠輝光日新、兼收並蓄、歷史悠久的中華文明,立身自信自強、貫通中外、守正創新的今日中國,20年來文博會日新月異,見證了中國文化事業的蓬勃發展,成為推動中華文化走出去的重要平臺。

作為中國唯一一個國家級、國際化、綜合性的文化産業博覽交易會,同時也是中國文化産業領域規格最高、規模最大、最具實效和影響力的展會,第二十屆中國(深圳)國際文化産業博覽交易會5月23日在深圳國際會展中心開幕。

站在新的歷史起點上,“中國文化第一展”正持續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,為強國建設、民族復興注入強大精神力量。

5月23日,人們來到第二十屆文博會參觀。新華社記者鄧華攝

以交易助推産業騰飛

交易是人類的本性傾向,它帶來了社會財富的增長。

23日的深圳,一場文化盛宴如期而至,參展、觀展、交易在此匯聚。

從非遺·老字號·工藝美術展到粵港澳大灣區文化産業創新展,從藝術·設計·國潮展到國際文化貿易展,從文旅融合·文化消費展到影視·出版·版權·遊戲電競展……在深圳國際會展中心,觀展的人潮在8個巨大的展館裏來回涌動。

從琳瑯滿目的文創産品,到難得一見的齊白石《金秋蔬果圖卷》、張大千《山水手卷》、徐悲鴻《天馬圖》、傅抱石《溪亭觀瀑圖》等名家真跡,1個主會場加52個分會場,帶來琳瑯滿目的“精神食糧”。

這一文化盛事,已在深圳紮根20年。

時間的指針回溯到2003年,特區深圳被確定為國家首批文化體制改革試點地區,提出“文化立市”戰略。結合産業發展特點和毗鄰港澳的區位優勢,彼時的深圳,決定舉辦文博會,如同當年創辦蛇口工業區那般,有點石破天驚,也被不少人不看好。

作為我國文化産業創新發展的産物,首屆文博會在報批立項時便得到了中央和國家有關部委的高度關注和大力支援,一年內3次“升格”,由深圳市到廣東省、再到國家主辦,成為第一個國家級、國際化、綜合性的文化展會。

事實證明了這一決策的正確性,首屆文博會“一炮而紅”。

二十載初心不改,“第一展”砥礪前行。

如今,文博會的展示規模從首屆的4.5萬平方米擴大到16萬平方米,展商數量從700多家增加至3076家,參會國家和地區從10個增加至108個,每年吸引國內外超10萬種文化創意産品、4000多個文化産業投融資項目在現場進行展示與交易。

交易實現價值,促進分工,催生和壯大産業。

2003年,懷著一腔文化事業夢想的欒立銀來到大芬村。當時的大芬村,還處於初創階段,業務主要靠香港洋行的加工訂單,外貿多是零散訂單。那時他沒有想到,竟然還能“畫”出一個産業來。

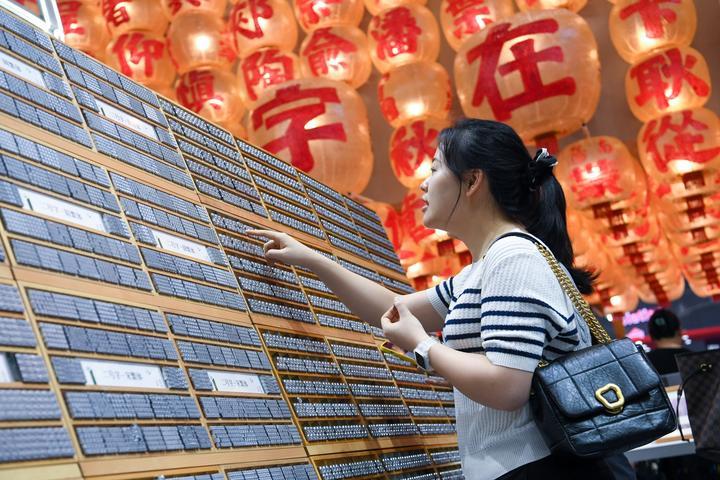

5月23日,觀眾在第二十屆文博會現場選購漢字文創産品。新華社記者 梁旭 攝

但是,文博會來了。欒立銀説,首屆文博會將唯一的一個分會場設在了大芬村,在大芬村舉辦了令人震撼的千人同時作畫活動。自那之後,宣傳推廣跟上來了、國際買家來了、各地代表團來了、大量國內外遊客來了,大量的交易來了……

作為“中國文化第一展”,自誕生之日起,文博會就以搭建交易平臺吸聚四方、互通有無為基本功能。20年來,通過交易促進,一批文化産業乘勢而起。

通過需求拉動,靠臨摹複製聚集起來的傳統産業實現了向科技創意的轉變。

欒立銀説,2012年,他們通過將自己創作的生肖畫變成文化創意商品,涉足藝術衍生品領域。之後通過與多位藝術家進行版權合作,讓熊貓等各式各樣的繪畫元素走下畫布,成為裝飾品和日常用品。

如今,騰飛的“中國油畫第一村”油畫産業年産值約40億元,産品遍佈全球。

2023年的文博會通過線上線下平臺持續推廣和撮合,項目總成交創歷史新高。

“今年的文博會將在促進文化交易上展現新作為。”文博會組委會辦公室主任、深圳市文化廣電旅遊體育局局長曾相萊説,文博會將通過線上線下創意聯動,破局引流促交易;提高專業觀眾邀請力度,實現一對一精準配對,強化交易實效。

文博會是時代浪潮裏一朵漂亮的浪花。在文化産業界看來,文博會已成為全國文化産業發展的風向標,帶動著一個個企業由小到大,也見證著中國文化産業不斷發展壯大。

5月23日,參觀者在第二十屆文博會福建館體驗簪花。新華社記者毛思倩攝

以文化匯通世界文明

文明的力量,可以穿越時空。

文化的力量,可以跨越重洋。

在今年文博會國際展區一個充滿印度風情的展臺上,一件中式旗袍格外顯眼。來自印度的展商Vishal Jain告訴記者,這是印度設計師用印度傳統布料製作的中式旗袍。

46歲的印度商人Vishal Jain2002年來到中國杭州從事印度布料進口交易。2024年2月,他成立D&J東傑定制服裝品牌,印度設計師利用印度傳統工藝布料,結合中國人著衣風格偏好,提供服裝定制服務。這是他帶著全新的業務和品牌第一次參加文博會。他希望通過參加文博會看看自己的産品是否能夠獲得市場的認可、尋找到合作夥伴。“今天感覺大家都對我們很感興趣。”

文通天下,融匯中西。以“推動中國文化産品和項目走出去”為目標之一的文博會,國際化歷來是其顯著的特色。2008年,第四屆文博會舉辦了“首屆中國(深圳)國際文化産業高峰論壇”,首次設立國際文化館。

正是在這屆文博會上,中國主題公園走出國門。華強方特集團與外方簽約,在中東共同建設“方特卡通動漫園”項目,涉及投資達8000萬歐元。

“環幕立體電影”系統及影片進入美國、加拿大等40多個國家和地區,“熊出沒”等30多部動畫作品國際影響力持續攀升,近年來,華強方特集團以“文化為核心、科技為依託”,還在持續拓展中國文化産業向世界進軍的新思路。

百貨均輸成劇邑。越來越多的海外參展商來到文博會,結識中國和世界各地的顧客。

在第十九屆文博會上,南韓傳統文化産業研究所理事鄭光昊説,他們組織了10家傳統南韓文化公司參展,“文博會可以創建有效的交流橋梁,希望向中國更多地介紹南韓傳統商品和文化”。

來自伊朗的參展商馬迪在第十九屆文博會上説,中國提出的共建“一帶一路”倡議讓他想起了東方古老的絲綢之路。“這是一個偉大的想法,可以讓不同文化的國家增進溝通和理解。希望中伊兩國未來繼續發展文化交流,增進兩國人民的友誼。”

統計數據顯示,第二十屆文博會吸引來自60個國家和地區、302家海外展商線上線下參展,108個國家和地區、3萬餘名海外專業觀眾線上線下參會。據主辦方介紹,今年的文博會將引入國際品牌展覽機構,吸引俄羅斯美術家協會、英國愛丁堡商會、日本熊本縣工藝館、西班牙貿易協會參展。

文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富。作為2000多年來長盛不衰的東方大港所在地,曾經的“一口通商”所在地,廣東歷來是東西方文明交匯的前沿之地。如今的文博會,讓更多的海外人士飽含期待而來,在一件件文藝展品、一場場文化活動中深化文明交流互鑒,凝聚世界文明共識。

5月23日,觀眾在第二十屆文博會“文創中國”展區觀看文創産品。新華社記者鄧華攝

以創新閃耀文化光芒

創新,是深圳這座奇跡之城最鮮明的標簽。

誕生於深圳的文博會,也將創新刻在了骨子裏。融入時代最新科技,20年堅持不懈創新,文化在此散發出更加耀眼的光芒。

2014年首次參加文博會時,深圳字在文化公司展示了塵封多年漸被遺忘的活字、老機器,把人們拉回到“鉛與火”的時代。字在文化創始人劉美松説:“那時,我們還在經營印刷廠,只是把印刷機器搬到了現場。”

參加了三屆文博會後,字在文化圍繞漢字推出了從單品、桌面、空間到博物館等不同規格和主題的産品陣列,完成了從“活字”到“字活”的轉變。如今,字在文化成為一家以漢字生態為核心的文化綜合服務商,融合漢字藝術與現代設計,持續開發出數百款具有專利的漢字文化創意産品。公司發展蒸蒸日上,大家的荷包也鼓了起來。

原因何在?

劉美松一語道破天機:10年來,文博會給我們帶來大量思考和啟發,倒逼了企業的升級和轉型。

以文博會為平臺,傳統文化、非遺技藝也通過創意再次走入了人們的日常生活。

“以前都是人走近文物,隨著文化創意産品的開發,文物開始走近人。要讓過去養在深閨人不知的文化文物資源結合市場和大眾的需求活起來,文化文物資源才能形成消費力。”在第十三屆深圳文博會上,“2017文化文物單位文化創意産品開發成果展”現場負責人李宇説。

向來以電子資訊、科技産業為人所熟知的深圳,也因文博會催生出一大批優質文化産業項目,壯大了文化産業。

“文博會給我們帶來了非常多的商機。”華強方特集團執行總裁尚琳琳説,在文博會現場簽約的很多蘊涵中國文化特色的項目已面向遊客開放,如邯鄲成語文化主題公園“方特國色春秋”、贛州紅色主題文化項目“方特東方欲曉”。

以華強方特集團為代表的新業態借助文博會的平臺力量不斷茁壯成長,“文化+科技”成為深圳文化産業向高端拓展的突破口。人們越發相信,有了科技加持,文化之果會愈加豐碩。

統計數據顯示,20年來深圳文化産業保持了年均15%以上的快速發展勢頭,文化産業增加值由2004年的163億元增長至2023年的2750億元,增長近17倍,佔深圳GDP比重由4%左右穩步增長至約8%,成為名副其實的支柱性産業。

革故鼎新、相容並蓄,中華文化的強大生命力在細節中展露無遺,這是成就中華文明為世界諸多文明中唯一沒有中斷過的文明的核心密碼。

“勤練習技不離身,養正氣戒濫紛爭,當處世態度溫文,扶弱小以武輔仁……”在第十九屆文博會上,深圳出品原創精品舞劇《咏春》,以數字化的形式精彩呈現,也大受歡迎。

一年多來,《咏春》已席捲國內外多個劇場。150多場演出,收入超6800萬元——舞劇以承載著中華優秀傳統文化精神內核的創新表達,讓世界感受到新時代的東方之美。

“《咏春》將舞蹈與武術有機融合在一起,嘗試為咏春拳打開新的藝術表達空間,探索在開放創新中發展嶺南文化。”深圳市委常委、宣傳部長張玲説。

5月23日,觀眾在第二十屆文博會上打卡留影。新華社記者鄧華攝

以自信推動文化自強

曾幾何時,人們對傳統文化産生爭論與質疑,甚至言必稱西學,遑論文化自信。令人欣喜的是,一切正在變化。

在參展者眼裏,文博會的20年正是人們不斷增強中華文化自信的20年,越來越多的人正越來越深刻地感受到,文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。

在很多人的眼裏,文博會是人們抵達精神家園的一扇門。

“文化産業發展壯大的背後,是人們對美好生活的文化需求不斷豐富。”萊特湃思活版文創負責人彭俊璋説,伴隨新文化消費的持續回暖,各類新場景、新業態正在不斷涌現。

活版印刷、景泰藍、皮影戲、蘇繡……伴隨文化消費升級,展現獨特的東方韻味和時尚感的新中式生活逐漸成為市場新寵。文博會期間,成千上萬來自全國各地的非遺和工藝集中亮相,眾多優秀傳統文化正在新時代迸發出“亙古亙今、日新又新”的活力,展示出東方美學、民族韻味和中國智慧。

早些年,在中國製造業的加持下,和文化相關的電器、電子設備佔領了文博會的許多展臺。那時候,有文化企業負責人自嘲“我們是賣電視機的”。

時移世易。再問參展企業,答案已經改成了“我們是賣電視劇的”。

從“賣電視機”到“賣電視劇”,從有形的到無形的,中華文化的魅力綻放。

網文、網劇、網遊……第二十屆文博會上,“中國風”持續刮出“國際范兒”。

不少網民喜愛的短劇,“出海”正持續提速。楓葉互動是一家面向全球、專注內容生産的公司,推出的短劇産品ReelShort去年11月在美國iOS總榜排名前列。

楓葉互動北京公司總經理南亞鵬説,我們已推出兩款面向海外全球市場的網文和互動小説産品,現在有很多中國的優秀作家和網文作品,成為後續短劇劇本的重要來源。

“微短劇的海外市場需求很大,期待今年的文博會能夠發掘一些優質內容,大家共同去開拓海外市場。”南亞鵬説。

今年2月,中國社會科學院文學研究所和閱文集團合作發佈的《2023中國網路文學發展研究報告》顯示,2023年網文出海市場規模已經超過40億元,海外網路作家約41萬名,海外原創作品約62萬部,海外訪問用戶約2.3億。

文化是一個民族的靈魂和旗幟。

人們仍然記得,《風中少林》在第二屆文博會上“出盡了風頭”,受到海外青睞。這個由河南鄭州歌舞劇院創作的精品舞劇,充滿典型中國文化元素。此後,在美國、澳大利亞等國家演出上千場,走進日本、南韓、加拿大、德國等國家的數十家演藝機構。

以文化自信推動文化自強。展望未來,我國文化産業發展正進入加速期,“中國文化第一展”文博會,也將在不斷促進文化資源整合,推動中國文化産業發展,引領具有豐富內涵的中國文化走向國際舞臺,高築文化自信之臺,推動文化自強,為強國建設和民族復興提供堅守正道的定力、砥礪前行的動力和改革創新的活力。(陳凱星 葉前 孫飛 趙瑞希 吳濤)