詩韻兵心 專訪《人民軍隊忠於黨》的詞作者張永枚

詩韻兵心

■茍文彬

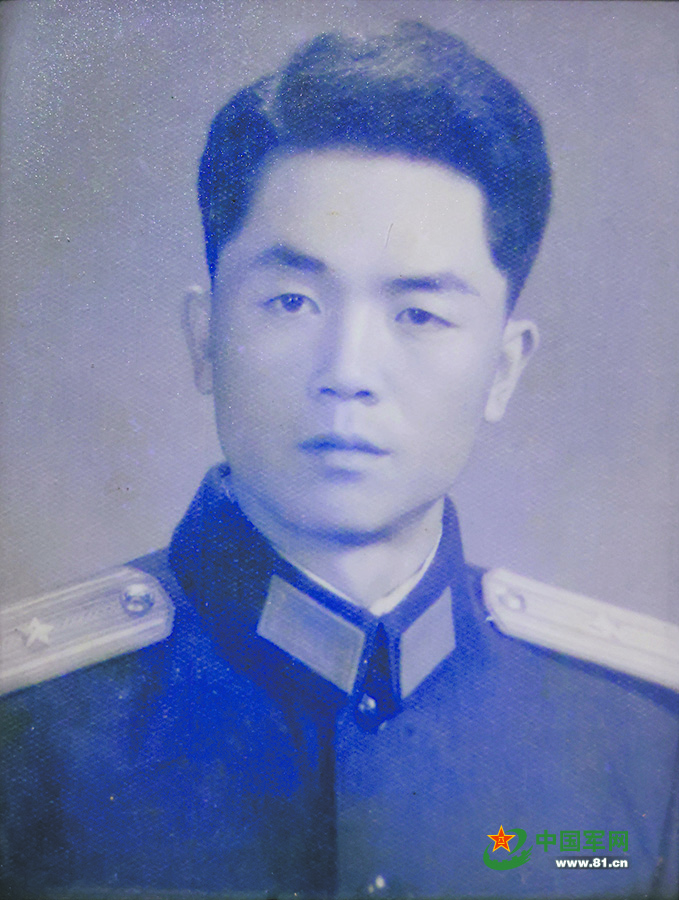

年輕時的張永枚。

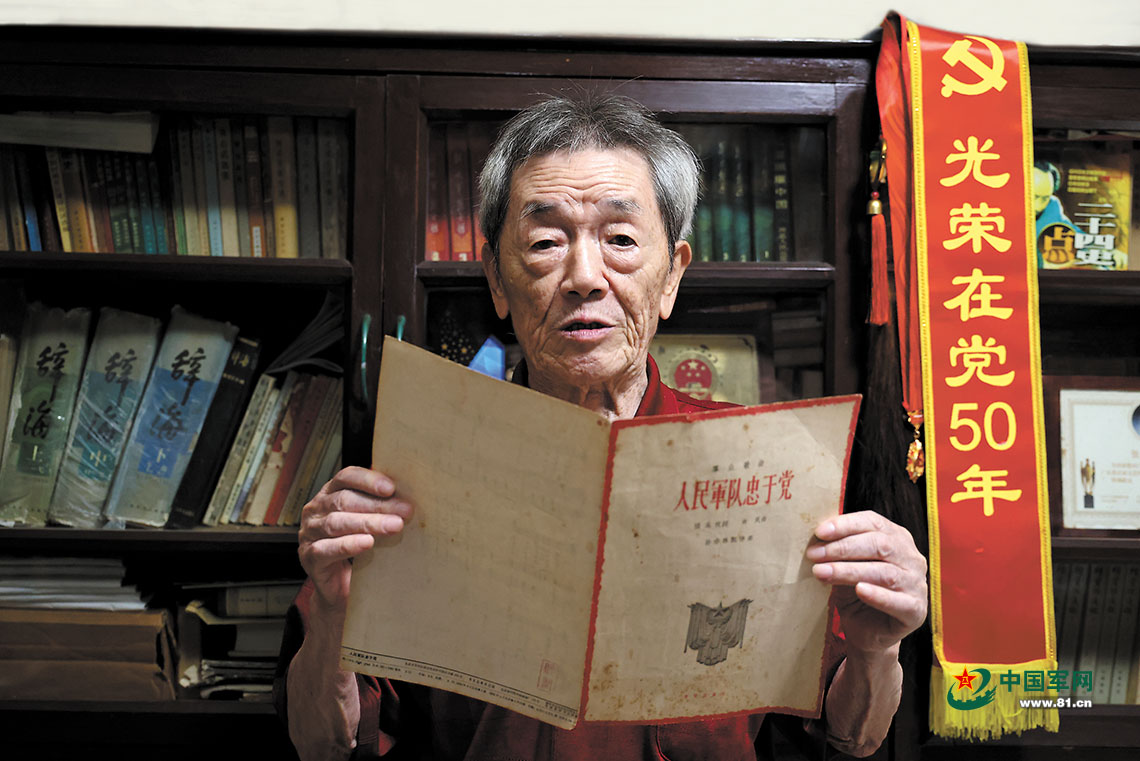

抗美援朝戰場上,他筆蘸滾滾硝煙,創作了《我的丈夫是英雄》《機槍手》等大量戰地歌詞、詩作。 他“騎馬挎槍走天下”,寫下盪氣迴腸的長詩《西沙之戰》和深情雋永的《雪白的哈達》。 他就是《人民軍隊忠於黨》的詞作者——張永枚。 張永枚近照。穆紀武 攝

木棉花盡鳳凰飛,美荔桂圓鬧枝頭。時過穀雨,嶺南花城換上了火紅的夏裝。

走過陽光熱烈的廣州街頭,我來到張永枚的住處。裏層木門早已敞開,透過防盜門,我看到一個挺拔的身影站在客廳中央。進屋後,張永枚熱情地張開雙臂歡迎我,手雖乾枯,但握手的力道很大,令我不敢相信這是一位年屆91歲的老人。

張永枚滿頭銀發,臉頰上爬滿了皺紋,但炯炯有神的眼睛依然閃爍著睿智的光芒。一身灰白的西服套裝,加上一雙擦得锃亮的皮鞋,顯示出他對這次採訪的重視。落座前,我瞥見墻上懸挂著一幅油畫,枝繁葉茂的巨樹佔了大部分畫面,樹下有一匹馬、一條路……

當不了戰鬥員,做文藝兵也一樣出彩

1949年12月,在四川省立萬縣師範學校讀書的張永枚,正跟一群年輕人在西山公園體育場打籃球。球場邊,有位解放軍軍官在觀戰,有人投球中籃,他叫聲“好”;休息時,他就走到大家中間擺“龍門陣”。

“後來才知道他是一位軍首長,正在組建第42軍軍政幹校,要招收4000名知識青年。我一下子動心了。”於是,未滿18歲的張永枚離開巴山蜀水,北上黑龍江省,一邊學習,一邊開荒生産。“在軍政幹校的學習經歷,對我以後的文學創作方向和工作作風,都産生了重大影響。”

1951年初,張永枚從軍政幹校提前畢業,奔赴抗美援朝戰場。臨行前,他在志願一欄填寫了“參謀和醫生”。

“但未如願,我被分到了第42軍文工團,搞創作。”張永枚輕聲道。

我説:“如今看來,組織上這樣的工作安排,倒成就了一位文藝家。”

張永枚大手一揮,説:“什麼文藝家,我永遠都是一個文藝兵。”

1932年11月8日生於四川省萬縣(今重慶萬州)的張永枚,家裏世代行醫。祖父是中國第一代留學日本的西醫,是萬縣紅十字會醫院院長,在日本加入孫中山的同盟會。出生在民主進步家庭的張永枚,從小喜歡讀書,漸漸地對文學産生了濃厚興趣。13歲時,他在《萬州日報·學燈》發表了描寫鄉紳壓迫窮人的短篇小説《重壓》。也許,正是基於這樣的底子,組織上沒讓張永枚拿“槍桿子”,讓他操起了“筆桿子”。

“其實能上戰場已經很開心了。”張永枚説。原來,部隊開赴戰場的前一天,張永枚發燒了,指導員讓他留下來看病,他反覆爭取才得到上前線的機會。

上了戰場,政治部給每人發了一本《在延安文藝座談會上的講話》。大家一邊做戰勤工作,比如照看傷病員,抬擔架,送炮彈;一邊搞創作,上火線慰問演出。

張永枚至今仍記得第一次遭遇空襲時的情景。那天,他正跟幾名戰友在茅屋裏大談《紅樓夢》。突然,門倒了,爆炸聲緊接著襲來。張永枚很緊張,起身衝出門外,往山丘上跑。敵機飛得很低,氣流把屋頂都刮飛了。“奔跑中,我的棉褲被打爛了,以為負了傷。我心想橫豎是死,死前也要多消耗點敵人的彈藥。”於是,他抱著山頂的一棵老松樹與敵機週旋,最後居然毫發無傷。

“剛上戰場時我比較緊張,但是不害怕。我的想法很簡單,死了就死了,為國而死沒有什麼可怕的。”已過鮐背之年的張永枚,説這話時依然目光如炬。

讓詩歌成為武器,和軍人一樣去戰鬥

戰地文學是號角,總能讓前線官兵激情澎湃,催生出強大的戰鬥力。經歷過火線生死,什麼困難都難不倒張永枚。他開始主動出擊,尋找戰地熱點,去書寫,去傳揚。

“那時後勤供應困難,到連隊採訪都是自己帶著米,要吃飯就交一缸子米。”到後來,戰地條件更加艱苦,志願軍官兵只能用炒麵、馬鈴薯當乾糧。

“當時國家一窮二白,物資極其匱乏,戰場上吃的炒麵,都是國內人民省吃儉用捐獻的。”炒麵偶爾嘗嘗不錯,但天天拿它填肚子,會燒心、反胃、便秘。怎樣才能既講清這乾糧的來源,又能表明艱苦環境下軍人的樂觀與戰鬥決心呢?

張永枚思來想去,在朝鮮洪川江畔,寫下這樣一首《好乾糧》快板詩:“炒麵是咱好乾糧,行軍打仗帶身旁。不用鍋灶不用火,翻山涉水真便當。炒麵拌雪甜又香,難忘祖國情意長;吃下祖國香炒麵,多抓俘虜多繳槍。一勺炒麵一顆心,祖國盼咱立功勳;不滅鬼子不算了,祖國祖國你放心!”這首快板詩于1951年1月發表在上海《新民晚報》上。

張永枚朗誦時清亮的嗓音,把我的思緒帶入了冰天雪地的戰場。我仿佛看見戰士們埋伏在工事裏,抓一把炒麵,吃一把雪……我禁不住問:“怎樣才能創作出像《好乾糧》這樣讓讀者身臨其境的作品呢?”

張老沉吟片刻,道:“寫作最大的困難就是如何將戰地還原,將人們看不到的戰場交鋒寫活。作為戰地文藝工作者,在深入火線的同時,文學創作必須做到重返現場,站在英雄的同等位置,替他們重新打一仗、活一遍。”

1951年2月2日,第42軍第125師第374團第2連第2排排長張福山,率領全排在南漢江畔新村、九屯一帶迅速插入敵前沿陣地,連續攻下4個山頭,斃敵30余人,繳獲敵電臺和重機槍。敵人組織兵力反撲,張福山帶領戰士們奮力阻擊。在全排只剩4人、彈藥用光時,張福山用2枚手榴彈掩護其他3位戰友轉移。當敵人再衝上來時,他拉響最後1枚手榴彈衝向敵群,與敵人同歸於盡。

“我作為文藝兵,就是要傳揚他這種信仰堅定、戰鬥到底、不怕犧牲的革命精神。”張永枚小心翼翼地翻出《人民戰鬥英雄張福山》合唱詞譜本遞給我。我低聲讀道:“寒風吹散陣地上的硝煙/露出打折的樹榦/張福山嘔出一口鮮血/報春的紅梅/生命的火焰……安息吧 陣亡的烈士/安息吧 我們的排長/共産黨人/還能被你們嚇唬住嗎/張玉新帶回來烈士的遺言/共産黨人氣節的戰旗/永遠在我們的眼前飄揚。”

在抗美援朝戰場上,還有許多可歌可泣的英雄事跡,張永枚説他印象比較深刻的還有機槍手關崇貴。

1951年2月24日,英軍第27旅1個營在8架飛機和6輛坦克的支援下,向第42軍第125師第375團614高地發起進攻。第1連副班長關崇貴帶領2名戰士先後擊退敵人3次反擊,擊落飛機1架,榮立特等功,獲“二級戰鬥英雄”稱號。

張永枚以關崇貴為原型,創作了歌詞《機槍手》:“機關槍,一聲吼,敵人膽戰心發抖,連發點射織成火網,封鎖著道路和渡口。打得敵人頭破血流,不敢再回頭,我們是寸土不丟,英勇堅守的機槍手……”

經作曲家彥克譜曲,這首歌很快在戰地傳唱開來。“學習關崇貴打飛機!”各部隊紛紛掀起以步兵武器打敵機的競賽熱潮。

張永枚筆下的戰地詩作,不僅讀起來朗朗上口、令人身臨其境,火線上奮勇殺敵、無所畏懼的英雄形象也更加血肉豐滿。

張永枚將在前線寫下的詩歌,結集為他人生中的第一本詩集《新春》。其中,《我的丈夫是英雄》曾廣為流傳,獲1955年原中南軍區文藝匯演創作一等獎、志願軍總部優秀創作獎。

從抗美援朝戰爭硝煙中走出來的張永枚,後來成為原廣州軍區政治部文藝創作組創作員,從此走上專業文藝創作之路。

我沒有自己最滿意的作品,一切交由讀者去評論,人民去傳播

在張永枚的精神世界裏,文學是他最重要的表達方式和生活姿態,作品廣泛而經久地傳播,則是對其文學創作的最好回饋。

我説:“有一段廣播節目令我印象深刻。那是紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70週年時,記者在志願軍老戰士諶佛生家的採訪錄音。記者在現場播放了您作詞的《我的丈夫是英雄》,廣播中傳來了諶老的老伴斷斷續續跟著哼唱的聲音。今天我也找到了這段廣播節目,放給您聽聽。”

“清水河,清又清,我的丈夫是志願軍,太陽下花開花更紅,我的丈夫是英雄。一片片大雪紛紛下,他抗美援朝離開了家……”

張永枚坐在椅子上,靜靜地聽著,眼睛微閉,思緒似乎回到了抗美援朝的前沿陣地。當年,文工團裏的不少戰友,都在戰場上縱情演唱過這首歌,戰士們因此備受鼓舞,鬥志增強。《我的丈夫是英雄》傳回國內,在人民群眾中迅速流行起來。

見張永枚還在沉思,我説:“您看,好的作品不管過去多長時間,都會喚起人們心底的記憶。您對自己寫過的作品,哪一篇或哪一部最滿意?”

張永枚站起身來,朗聲道:“我沒有自己最滿意的作品,一切交由讀者去評論,人民去傳播。譜曲能唱,離曲可讀,符合大眾化審美追求,這才是我創作的意義所在。”

我指著墻上的那幅油畫,問:“這幅畫是誰畫的,有什麼寓意嗎?”

“這是原廣州軍區創作組創作員雷坦畫的井岡山。井岡山燃起革命星火,如同大樹深扎土地,展現出旺盛的生命力。”張永枚説。

“記得您作詞的《人民軍隊忠於黨》就是在井岡山創作的。這首歌傳唱了幾十年,2009年還入選中宣部推薦的‘100首愛國歌曲’,在很多重要場合,我們常常能聽到這首歌的旋律……”

“那是肖民(著名軍旅作曲家)的曲子譜得好。”我話未説完,張永枚便搶著誇起了曾經的同事。接著,他輕聲哼唱起《人民軍隊忠於黨》:

“雄偉的井岡山,八一軍旗紅,開天闢地第一回,人民有了子弟兵。從無到有靠誰人?偉大的共産黨,偉大的毛澤東,偉大的毛澤東!

兩萬五千里,萬水千山,突破重圍去抗日,高舉紅旗上延安。轉危為安靠誰人?偉大的共産黨,偉大的毛澤東,偉大的毛澤東!

……”

我手捧泛黃的詞譜本對照,發現他唱得一字不差。歌聲甫歇,我情不自禁地鼓起了掌。

1960年春,張永枚與作曲家肖民到江西井岡山采風。走進革命聖地,紅軍百折不撓的意志、必勝的信念和英勇戰鬥的事跡,深深激發了他的創作靈感。他立足井岡山,將人民軍隊幾十年艱苦卓絕的戰鬥歷程作了高度概括,以問答方式闡明“黨指揮槍”這一根本原則,很快便寫出《人民軍隊忠於黨》的歌詞。肖民經過兩天一夜的琢磨,完成了譜曲。

《人民軍隊忠於黨》既是黨史、軍史的見證,更是軍魂所繫、軍威所在,是衝鋒的號角,是勝利的凱歌。曾任原解放軍藝術學院院長的瞿琮,曾這樣説過,我這一輩子,最仰慕三位詞人:喬羽(《我的祖國》),還有就是張永枚(《人民軍隊忠於黨》《騎馬挎槍走天下》)和吳洪源(《學習雷鋒好榜樣》《北京頌歌》)。

“在您幾十年的軍旅創作生涯裏,有什麼采寫經歷是您最難忘的?”提這個問題前,我猜想張永枚會聊起創作《西沙之戰》期間,三天三夜只吃了4個湯圓的故事。

《西沙之戰》是奠定張永枚文學地位的經典之作。它以詩報告的形式,在《光明日報》首發,並迅速被譯成英文、法文、蒙古文等十幾種文字,傳向180多個國家和地區。

“從《雪白的哈達》説起吧。” 在張永枚的記憶深處,在他無數次説走就走的旅途和無數次夜以繼日的創作經歷中,最難忘的是西藏之行。

1959年3月,人民解放軍取得平叛鬥爭的勝利,徹底推翻了西藏千百年來的封建農奴制度。張永枚説:“我當時深入藏區走訪,所到之處,人們載歌載舞、歡天喜地。我當時就想,從命如草芥到翻身做主人,從與牛羊同住到幸福安居,從大字不識到讀書掃盲,從一無所有到自力更生大生産……藏族同胞這樣的幸福,我感同身受。我想在創作中,既要向世人昭示舊西藏暗無天日的歷史,又要展現社會主義新西藏翻天覆地的變化。”

張永枚講完這段經歷,示意我喝茶,自己也端起茶杯。他的女兒張湖婷則打開手上捧著的書,輕聲朗誦起來:

“柔軟潔白的哈達,代我感謝毛主席,不是沒有別的禮物,只有你才能表達我的敬意。

傳説在遠古的時候,雪山有個卓瑪仙女,她的慧眼望著東方,東方是雪山的母體。

卓瑪扯下一縷白雲,向著東方飛去,白雲化成了哈達,獻給姊妹兄弟。

哈達表示最高的崇敬,成了西藏的風習;哈達的傳説千千萬,我最愛東飛的仙女。

……”

著名詩人袁水拍評張永枚的詩:“民歌的節奏,群眾化的風格,親切的韻味。”

在同事吳大勇眼裏,張永枚是渾身帶著戰火硝煙氣息的詩人、緊貼戰士鑄造軍魂的詩人。

第二屆廣東文藝終身成就獎得主章以武説,張永枚的詩作思想境界高遠,經得起歷史和時代的考驗。“他從戰場走來,從軍營走來,積累了豐富的生活素材,好的詩歌都是來自生活的沃土,這一點對今天的作家也非常有啟發意義。”

等我完成了國旗歌詞,但願會有人譜曲成歌

張永枚的女兒張湖婷也是一名軍人,同時是父親的忠實“粉絲”。

“您讀過父親寫的詩嗎?最喜歡哪一首?”我問。

“《臂膀》。”張湖婷一邊説,一邊打開手機給我看。那是2018年她在一個紀念活動上朗誦詩歌《臂膀》的視頻。

“修路的戰士,炸斷了一條臂膀,愛人掩著臉,痛在她心上。戰士説:別傷心!你看這公路,穿雪谷,越大江,風雲萬里,伸到遠方,那就是我的臂膀。”

“這首短詩的主人公是參加修建川藏公路的一位戰士。我父親在現場採訪時,那位戰士揮舞著失去臂膀的空袖,在他面前談笑風生。”詩中,張永枚將戰士的臂膀與部隊修建成的公路在意象上聯繫在一起,很有想像力;短短的詩句,體現了戰士的革命樂觀主義精神,同時也頌揚了戰士為建設西藏付出的青春熱血。

“張老一生為戰士寫了很多詩。除了這些,您發現他還有其他風格的詩作嗎?”

“當然有。你看1953年寫的這首《還鄉曲》!”

“走著走著心直跳,我的家拐彎就來到。低聲説句:我回來了!試一試口音變了多少!鄉音沒改人變了,緊一緊腰帶正一正軍帽,擦一擦紅星多自豪,這就是六年前的莊稼佬!”

“還是寫的戰士!只不過寫的是他自己!”我説。與賀知章“少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰”不同,張永枚與古人遠歸相似,心情則大不相同,時代氣息和感人的力量至今依然撲面而來。

“作為一名軍旅作家,父親就是這樣。一生都在勤勤懇懇地投入他的創作事業,留下了很多好作品。我為有這樣一位父親感到自豪和驕傲!”説到這裡,張湖婷有些激動,她遞過來一疊榮譽證書,示意我看。

讚嘆之餘,我問:“為文一生,張老曾經有過什麼遺憾嗎?”

張永枚從面前那疊資料中,抽出一個信封,説:“我想為國旗寫一首歌詞。”他邊説邊指著信封背面,上面有幾行經過反覆推敲的文字。“這是專門寫給國旗的歌詞,還沒有最終完成。”

“您現在還在堅持創作?”

“兩年前每天堅持寫作兩個小時,後來病了一場,現在寫得少了。”張湖婷替父作答。

“您今年91歲高齡了,還有什麼心願嗎?”

“等我完成了國旗歌詞,但願會有人譜曲成歌!”張永枚臉上的皺紋宛如一朵使君子花,舒展開來。

“您能對當代青年説幾句勉勵的話嗎?”

張永枚大手一揮,大聲説:“我沒有資格去勉勵年輕人,但希望他們多唱唱革命歌曲,從中可以了解我軍的歷史和文化。”説完,張永枚又哼唱起了《人民軍隊忠於黨》。

在交談過程中,我深深感到,張永枚對其一生摯愛的事業,充滿了虔誠與敬畏。他始終堅信,從文學創作中尋找精神依託,發現精神家園,連接軍人與人民、現實和未來的血脈關係,這正是文字的生命力和穿透力所在。

版式設計:王鳳