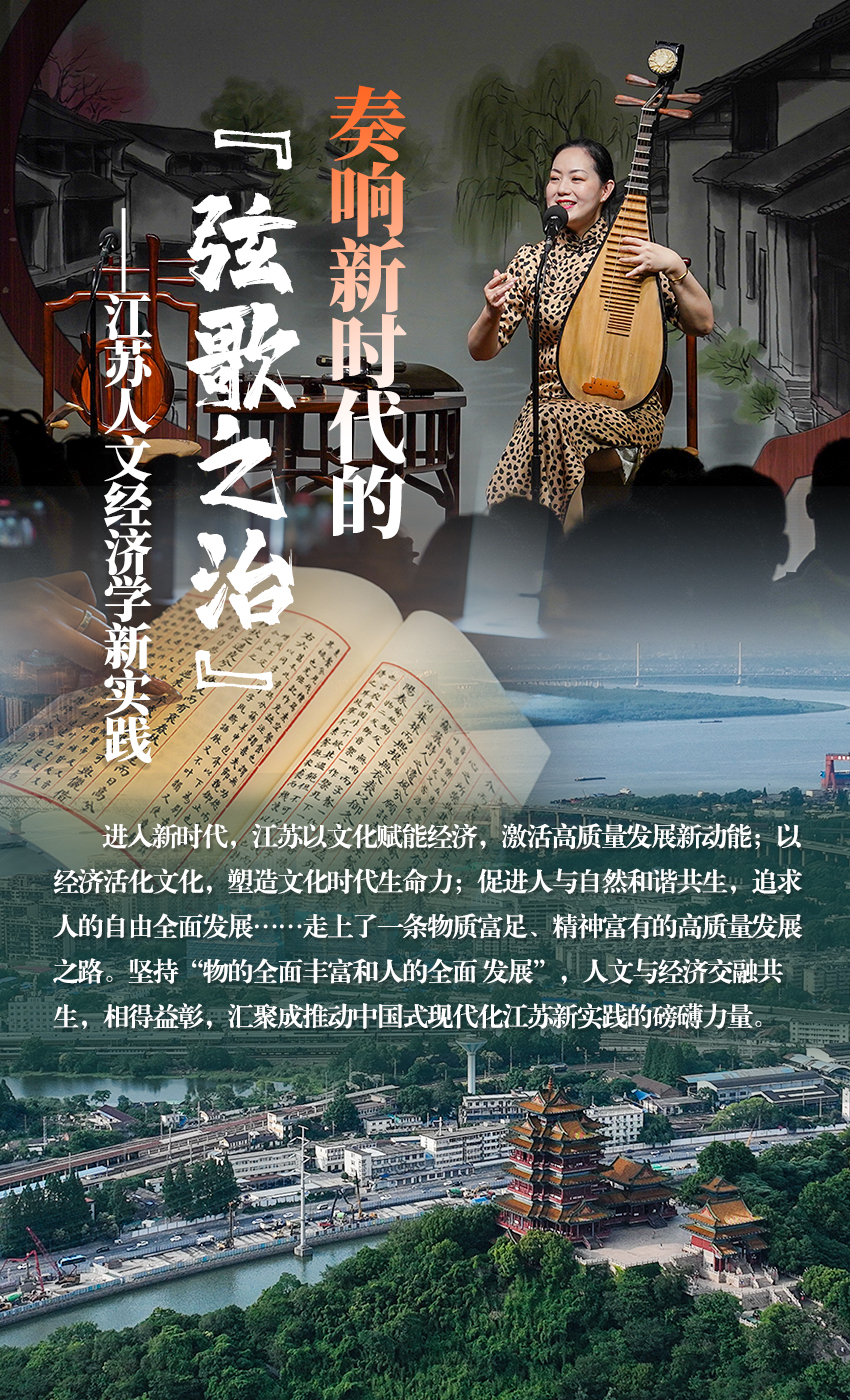

奏響新時代的“弦歌之治”——江蘇人文經濟學新實踐

蘇州網師園內有一處“殿春簃”,三扇後窗外分別栽種芭蕉、竹子和臘梅,透過一扇門宇,三種截然不同的畫面盡收眼底,雖由人作、宛自天開。

小園極則,巧于因借。在江蘇,由有限空間創無限可能,不止園林。虎踞龍盤之南京、人間天堂之蘇州、淮左名都之揚州、中國近代第一城之南通……大江大河大海吐納交匯,孕育出13座中國歷史文化名城,更以佔全國1%的陸域面積、6%的人口,創造了超過10%的經濟總量。人文鼎盛、經濟領跑、山川俊秀,構成一組回望歷史、理解當下、眺望未來的長鏡頭,在縱貫5000年華夏文明的尺度上熠熠生輝。

7月4日,遊客在蘇州山塘街休閒遊玩。記者李博攝

承百代之流,會當今之變;以古之規矩,開今之生面。進入新時代,江蘇以文化賦能經濟,激活高品質發展新動能;以經濟活化文化,塑造文化時代生命力;促進人與自然和諧共生,追求人的自由全面發展……走上了一條物質富足、精神富有的高品質發展之路。堅持“物的全面豐富和人的全面發展”,人文與經濟交融共生,相得益彰,匯聚成推動中國式現代化江蘇新實踐的磅薄力量。

雙向奔赴,城以文“名”

今年5月,勝科奈米股份有限公司總部大樓在蘇州工業園區正式封頂,當日就與日立科學儀器有限公司等8家國際頂尖儀器設備商簽約,聯合共建勝科奈米總部實驗室,展現其紮根中國、深化合作的決心。作為江蘇外資總部經濟集聚區,蘇州工業園區現已匯聚外資研發中心200多家、跨國公司總部118家。

作為中國的“對外開放窗口”,蘇州工業園區肇始於1994年。那年,中國與新加坡兩國代表就園區合作事宜,在始建於南宋的網師園內反覆談判。激烈討論後雙方下樓散步,觀一池碧水、聽一曲評彈,蘇州獨有的文雅讓博弈頓時變得柔和。換景也換心境,最終打開了這扇江蘇擁抱全球的門窗。

長江萬里,支流數百,僅110公里長的秦淮河因“文”著名,因“文人”興盛。秦淮河畔的江南貢院自建成到科舉廢止,共走出80多名狀元、1萬餘名進士。

江左英才,斯文在茲。秦淮河畔依舊綠窗朱戶,1210家科技型企業落戶“秦淮硅巷”,涉及物聯網、通用航空、智慧製造、電子資訊等産業。朱自清筆下的那些“古董舖子”裏,收藏最活躍的創意,也集聚最前沿的創新。

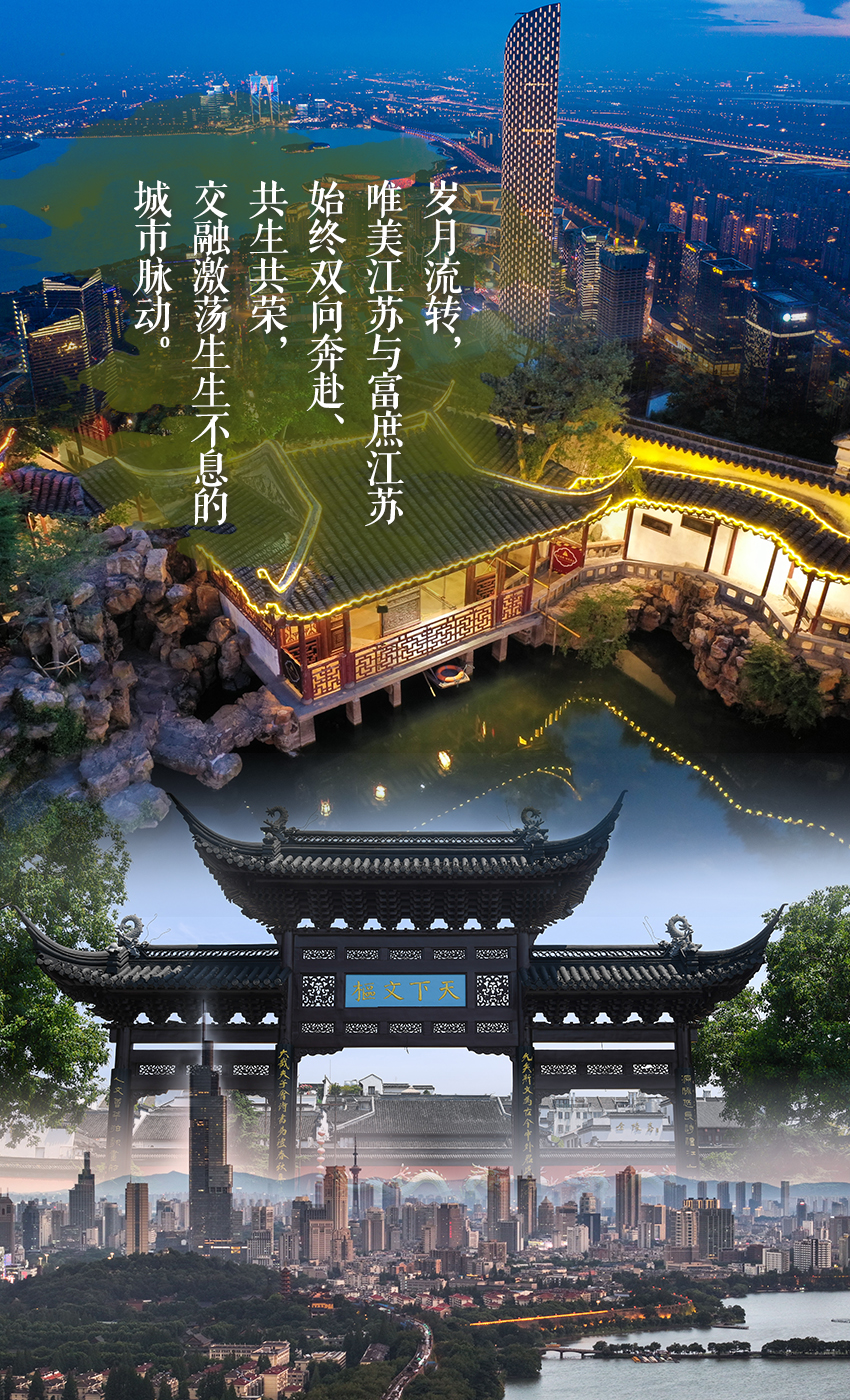

歲月流轉,唯美江蘇與富庶江蘇始終雙向奔赴、共生共榮,交融激蕩生生不息的城市脈動。

“所謂名城,既要歷史悠久更要保有獨特韻味,江蘇可謂得天獨厚。”江蘇省文旅廳廳長楊志純説,長江自西向東流經江蘇8個城市,大運河自南向北貫穿江蘇8個城市,兩大中華文化標識在此交匯,吳文化、金陵文化、淮揚文化、楚漢文化在此交融,財富、知識、技術、人才在這裡流動,孕育出座座錦繡名城,建城史超過2500年的就有五座。

華夏九州,最早見於《尚書·禹貢》,是中國漢族先民自古以來的民族地域概念。著名作家葉兆言感慨,江蘇不僅有五個名字裏帶“州”的地級市,而且揚州、徐州還與古代九州之名一致,足見傳承有脈。

文有脈,行必遠。瀕臨太湖,北依長江,京杭運河南北縱貫;擁有兩萬餘條河道、401個湖泊的蘇州緣水而興:春秋時期造船勃興,航運起步;漢代以來興修水利,農業興盛;隋朝開鑿運河,發展漕運,樞紐初成;唐宋以降,港口雲集,市集密布,躋身江南雄州,財賦甲于天下。

一架繡繃,十指春風。如今,自寒山寺出姑蘇城西行20多公里,太湖之畔有全國最大的蘇繡生産和銷售中心鎮湖街道,其頂級技藝雙面繡形象詮釋蘇州魅力:一面江南氣韻濃厚、人文鼎盛,一面産業地標聳立、經濟繁榮。

西元前486年,吳王夫差“開邗溝,築邗城”,開啟了揚州因“運”而生、因“運”而盛的歷程。自春秋築城,漢置郡國,隋通運河,唐開港埠,至宋元烽火,明清興衰,揚州幾度富庶繁華,曆盡廢池喬木。僅在唐代就有150多位詩人寫下吟咏揚州的詩篇超過400首,從張祜筆下的“十里長街市井連”到杜牧吟誦的“春風十里揚州路”,盡顯當時中國東南第一大城市、國際貿易港口的開放繁榮。

望運河帆影、枕長江濤聲,詩畫揚州光彩依舊:瓜洲古渡、運河三灣、瘦西湖等“運河十二景”串珠成鏈;始建於明代的文昌閣重檐攢尖,仍是城市地標;古籍修復、園林修造、古琴製作等傳統非遺不僅保存在博物館,也“活”在皮市街、仁豐裏等街巷間。

經濟是城市的體格,人文是城市的靈魂。夫子廟文化街區矗立著一塊“天下文樞”牌匾,不僅是當下網紅打卡地,更是這座城人文底蘊的象徵。六朝時期的南京是世界最大的城市,也是世界上第一個人口過百萬的城市,與羅馬城並稱為“世界古典文明兩大中心”。

今天的南京依舊因英才薈萃而名。全市共有53所高校,包括13所“雙一流”建設高校,在寧兩院院士96人,每10萬常住人口中擁有大學文化程度3.52萬人,均位居全國前列。“人才第一資源”上的獨特優勢,為創新第一動力提供了豐沛的內勁。2021年,南京獲批建設引領性國家創新型城市,全域創新、協同聯動、産城融合,加速構建科創新格局。

江蘇13個設區市全部進全國百強城市;在歷年百強縣和百強區的榜單上,江蘇有近一半的區縣入列,為小城掙足了“面子”;而真正走進當地博物館、紀念館,方能讀懂這些城市的“裏子”。太湖西岸的宜興風景秀麗,先後走出32位兩院院士、100多位大學校長、上萬名教授學者,“一邑三魁”“一門九侯”等佳話流傳至今。在江南特有的人文精神熏染下,一批又一批大家引領中國藝術走向世界,徐悲鴻在國畫中融入西畫技法,吳冠中在“油畫民族化”和“國畫現代化”兩個方面均有突破,錢松喦將時代精神灌注于筆墨意境之中。而在運河之畔的高郵,作家汪曾祺則滿懷摯愛之情,用文字向人們述説故鄉風物的美好,感慨“四方食事,不過一碗人間煙火”。

千百年來,南北交融、古今熔鑄、人文經濟相生相融的淬煉,造就了江蘇獨特的氣質。一面看,是古典精巧、韻味無窮;另一面看,是追求極致、探索無限。一面看,是勤勉務實、靜穩從容;另一面看,是開放包容、敢為人先。“這正是江蘇在不同發展階段都能快人一拍搶佔先機、贏得優勢的精神密碼和文化自信。”江蘇省委常委、省委宣傳部部長張愛軍説。

相互生發,業以文興

一塊長44米、高10米、直徑23米的LED弧形巨幕開啟,營造出令人驚嘆的視覺奇觀。6月底,由中國電影科學技術研究所和無錫國家數字電影産業園共同打造的“電影級巨幕拍攝屏”投入使用,標誌著國內首個5G智慧虛擬拍攝聯合實驗室成立。

十餘年前,這裡還是無錫最大的軋鋼廠——雪浪初軋廠。“高耗能産業的‘退’換來電影工業産業鏈的‘進’。”無錫國家數字電影産業園黨委書記施娟説,園區已集聚了博納影業、星皓影業、墨境天合等800余家國內外知名數字文化企業,形成年拍攝80至100部、後期製作200至300部影片的能力。

科技一往無前,文化則要瞻前顧後,在江蘇,二者並行不悖,相得益彰。

蘇州擦亮“最江南”的文化IP,駛入城市文化競爭的快車道。目前,滸墅關古鎮蠶裏街區、“平江古巷”中張家巷老宅、“虎丘夜遊”項目已投入運營,“吳門望亭”大運河文體館、盤門城墻夜景提升、石湖景觀改造提升等項目已建成,以“江南文化”重寫江南故事。

從“伏羊夜市”到“國潮漢風”,“兩漢文化發源地”徐州圍繞“漢文化”佈局,將文旅發展重點放在賡續文脈上。近年來,創作大型實景劇《大風歌》,舉辦全國漢服設計大賽、模特大賽,創辦漢文化旅遊節,突出“漢文化、徐州味、煙火氣、時尚潮”元素,推動漢服、漢禮、漢樂、漢舞等漢文化符號創造性轉化、創新性發展。

政策引導、資金扶持、技術迭代、人才創新……2021年全省文化及相關産業增加值達5907億元,佔GDP比重達5.03%,增加值總量穩居全國第二位,成為國民經濟支柱産業。《江蘇省促進文化産業競爭力提升行動計劃(2022—2025年)》提出,到2025年文化産業增加值佔全省生産總值比重力爭達到6%,並把“兩中心三高地”列為新願景,即積極打造文化科技融合中心和文化創意設計中心,建設有競爭力的內容生産高地、文化裝備製造高地、文旅融合發展高地。

在江蘇,經濟活化文化,文化也能賦能經濟。

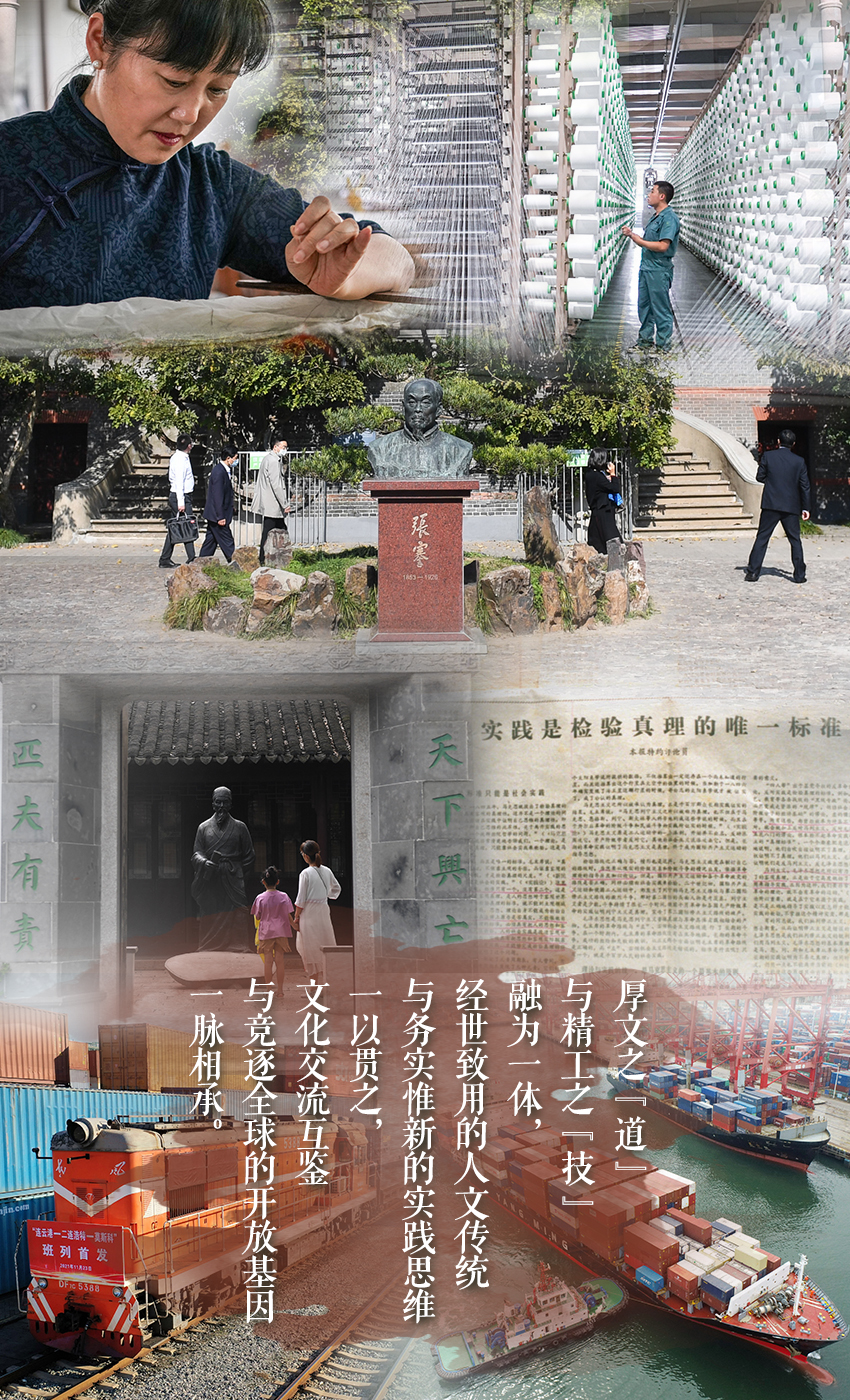

——厚文之“道”與精工之“技”融為一體。“蘇人以為雅者,則四方隨而雅之。”古人如此形容蘇州時尚。不久前,以“有巢”為主題的宋錦成衣亮相2023中國國際時裝周,悠久文化融入現代服飾,韻味格調驚艷全場。“文化之絲”盛而不衰,“科技之絲”亦名揚天下。亨通集團從鄉鎮電纜廠起步,以光纖發力,搶位産業新賽道,成長為全球光纖通信三強,已建立12個海外産業基地,自主研發的超大尺寸光棒,拉絲長度全球第一。

無獨有偶,化金條、拍葉、做捻子、沾捻子、打開子、裝開子、出具、切箔……國家級非遺“南京金箔鍛制技藝”代代相傳,除了廣泛應用於雕塑、工藝品、書畫等方面的貼金裝飾,其核心技術在國防、航太等領域也能一展風采。

一部蘇作流光史,半部中國製造史。“蘇工、蘇作就是當年的專精特新。”蘇州市市長吳慶文一語道破經濟發展裏的人文傳承。目前,蘇州已累計培育171家國家級專精特新“小巨人”企業。到2025年,全省計劃累計培育製造業單項冠軍300家、專精特新“小巨人”企業1500家,省級專精特新中小企業1萬家以上。

——經世致用的人文傳統與務實惟新的實踐思維一以貫之。17世紀後半期,以昆山人顧炎武為首的實學派反對明末空談心性的空疏學風,提出經世致用的見解主張、身體力行的實踐態度,領風氣之先。這一樸素的唯物論思想對後世影響深遠:民族危難之際,南通人張謇選擇實業救國路線,作為民族企業家的先賢和楷模至今影響當代企業家實幹創新,實業報國;改革開放年代,無錫人胡福明作為主要作者撰寫的《實踐是檢驗真理的唯一標準》發表,在全國掀起關於真理標準的大討論,江蘇堅持先行先試、在實踐中創新;進入新時代,江蘇更加注重鍛造實體經濟看家本領,重視科技創新創造,已擁有聯合國産業分類全部41個工業門類中的40個,製造業增加值佔全國13.7%、全球近4%……

不僅知識分子有修齊治平、惠民利民思想,企業家亦有居安思危、家國一體的奮鬥精神。古鎮盛澤曾以“日出萬綢、衣被天下”譽滿於世。鎮上的恒力、盛虹,分別從織造和印染小廠起家,沿産業鏈上拓下延,雙雙成長為世界500強企業,生動譜寫了保持“恒心定力”,終見“盛世長虹”的産業傳奇。早已穩坐行業龍頭多年,盛虹集團董事長繆漢根卻説“還要不斷突破,以永不止步搏擊全球市場”。

——文化交流互鑒與競逐全球的開放基因一脈相承。地理上的“江尾海頭”、經濟上的“天然良港”、人文上的“衣冠南渡”,讓長江江蘇段成為南北方文化、東西方文明交流前沿。千百年間,不同屬性、不同時段、不同地域的文化在此疊加、碰撞、交融、創新,既孕育了江南、江淮、江海三個基本文化形態,也形成了在吸納中揚棄、在融合中創新、兼收並蓄吐故納新的文化特質,成為今天江蘇推進高水準對外開放、開展文明交流互鑒的價值支撐。

蘇州從2014年主辦國際聲樂藝術節,招錄全球優秀青年歌唱家齊聚蘇州共饗文化盛宴。近十年的耕耘結出碩果,今年1月,來自10個國家的15位歌唱家,在美國費城交響樂團的伴奏下用漢語演繹《靜夜思》《將進酒》等唐詩,為觀眾奉獻一場東方詩歌與西方音樂交相輝映的視聽盛宴。下半年,費城交響樂團又將回訪蘇州獻上演出,人文上的交流互鑒,在中美兩國藝術家的演繹下化作一場動人“迴響”。

創造性轉化,賡續文脈;創新性發展,活化傳承。“注重傳承人文精神、激活時代價值,將其融入經濟社會發展全過程,成為推動高品質發展的強大動能。”江蘇省省長許昆林説,新征程上,江蘇將牢記習近平總書記諄諄囑託,以社會主義文化強國先行區建設為引領,推動文物和文化遺産在有效保護中活起來,加強公共文化産品和服務供給,打造新時代江蘇文化標識,為鑄就中華文化新輝煌貢獻江蘇力量。

人為尺規,弦歌浩蕩

常熟人言子是孔門七十二賢弟子中唯一的南方弟子,後葬于虞山。這位道啟東南的“南方夫子”倡導以禮樂教化人心,“弦歌之治”後世尊崇千年,使得海拔不到300米的虞山成為江南文化高峰。

“綿世澤莫如為善,振家聲還是讀書。”小城常熟歷來藏富於民,發軔于20世紀80年代初的千億服裝城,從馬路市場起步,實現了“興一方産業、活一片經濟、富一地百姓”,如今的常熟每人平均存款達27萬元。或許是自古富庶殷實,常熟人很少以領跑的經濟指標沾沾自喜,而是把教育上升到城市核心競爭力的高度,“崇文”刻入基因。

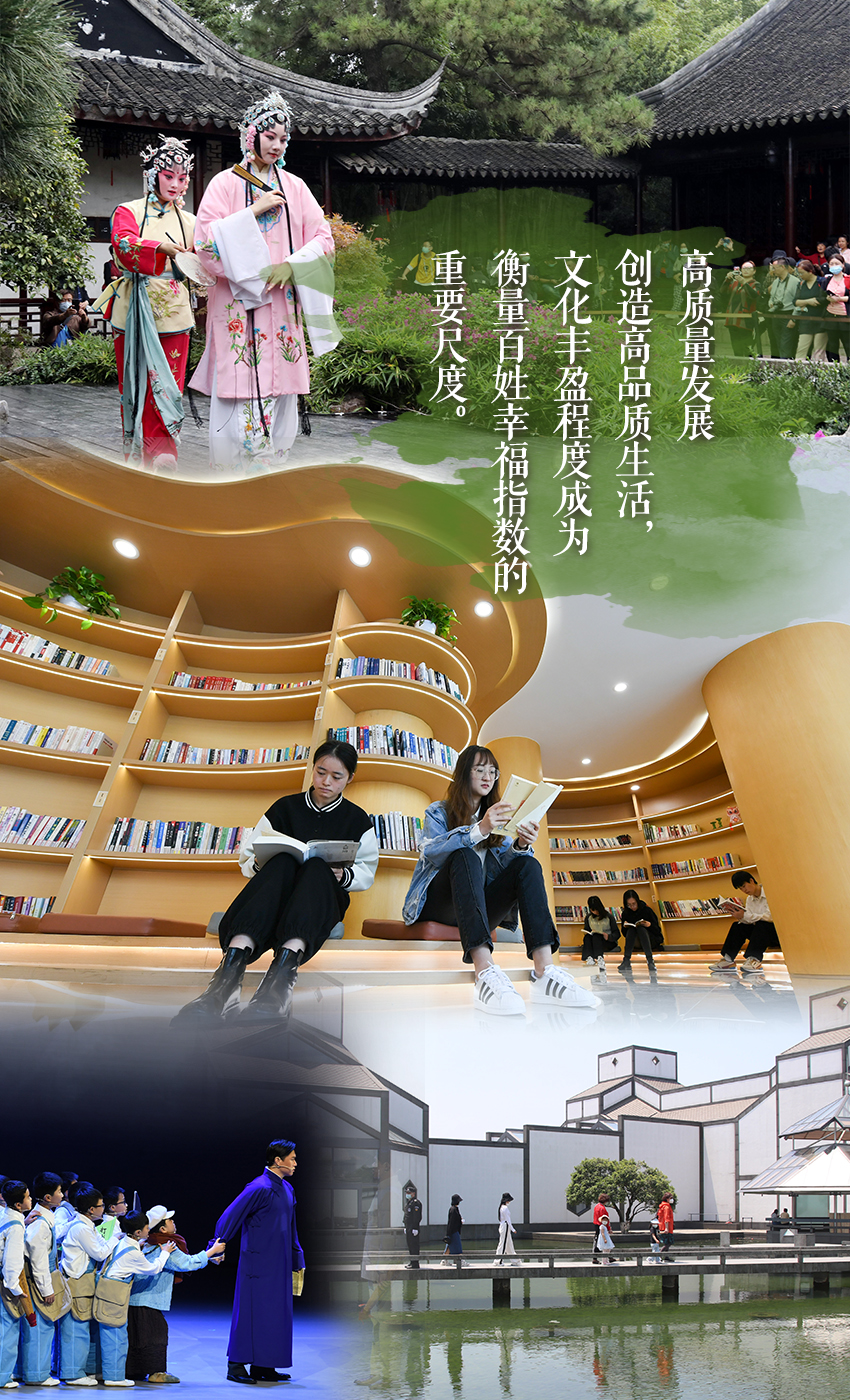

高品質發展創造高品質生活,文化豐盈程度成為衡量百姓幸福指數的重要尺度。

江蘇大劇院的原創民族舞劇芭蕾舞劇《紅樓夢》,開票即售罄;南京保利大劇院引進的法語版《羅密歐與朱麗葉》開票五分鐘就被搶光。今年第一季度,南京市演出數量較2022年同期增長55.6%。在業內人士看來,南京演出市場在全國位於前三名,是上海、北京之外的演出第三城;如果一部劇沒來南京,那就不能説是成功的。

“過去,看劇、看展,是‘嘗鮮’高雅藝術,現在藝術成為高品質生活的一部分,給城市的考驗是,要供給更加豐富、更加優質的文化産品。” 南京保利大劇院管理有限公司總經理鞏升林滿是自豪。

為心儀的好戲去搶票,為期待已久的展覽去排隊,收看戲曲名家直播……在江蘇,藝術點亮美好生活,經濟持續反哺,漸成良性迴圈。據統計,近3年來江蘇省財政累計投入超10億元,支援全省120余家公共博物館、紀念館向社會免費開放;去年,全省博物館舉辦陳列展覽2000余個,接待觀眾超5000萬人次。持續加大對江蘇地域文明探源工程等重點考古項目支援力度,常州寺墩遺址等地域考古探源工程持續推進,重大成果不斷涌現。

“我們致力於讓精品展從‘限定’變為‘常態’。”蘇州博物館館長謝曉婷介紹,蘇州博物館西館設置常態化“臨展廳”,注重傳統文脈挖掘、延續的同時,也在嘗試解答“博物館與現當代藝術交融”的新課題。揚州中國大運河博物館館長鄭晶告訴記者,從零藏品、零展品,到建成並獲全國博物館十大陳列展精品獎,該館已成為大運河國家文化公園建設的標誌性項目,每天1.8萬張預約門票常常“秒空”。

發展為了誰,這是發展價值取向的根本問題。進入新時代,江蘇堅持把75%以上的一般公共預算支出投入到民生領域,以滿足人民日益增長的美好生活需要為指向,追求更高水準的“民生七有”。

電針儀、艾灸盒、理療床,常州市武進區河南村衛生室的醫療設備不斷增加,大學生村醫王娥有了更大用武之地:從只能看頭疼腦熱小病,升級為監測村民健康、提供康養理療。像王娥這樣的大學生村醫,武進區有200多位。“赤腳醫生”轉為備案制鄉村醫生,村醫收入增加,村民幸福感提升。

從生存型、保障型向改善型、品質型轉變,百姓生活更加便利、更有保障。在全國率先開展高值醫用耗材聯盟集中帶量採購、普惠性幼兒園覆蓋率超過90%、護理院數量佔全國總數近40%……

天地之大,黎元為先。南京扇骨裏鄰里生活中心,居民可以自助辦理身份證、進行簽注;無錫市長安街道,部分核酸小屋改造成匠人便民服務站,理髮、縫補、磨刀等“小修小補”回歸……規模適宜、軟硬兼備、功能完善的“完整社區”,添力“宜居、韌性、智慧”城市,成為煙火氣十足的美好家園。

細“治”方能入微,參與度決定滿意度。在宿遷,百姓坐著説,幹部站著聽,一次次“廣場夜談”成為“民聲”直通車;在張家港永聯村,通過代表大會議大事、議事團體議難事、樓道小組議瑣事、媒體平臺議醜事,鄉風文明漸入人心;南京泰山街道,社會治理現代化指揮中心實時調度全部網格,“區塊鏈+人臉識別”助力小區治理便捷高效。

推窗能見綠,轉角遇到美。隨意走進無錫一條街巷,就可能發現藏在轉角處的文保建築;揚州大大小小的書店、圖書館分佈在城區各處,無論何時都有人在逛;行走江蘇各地,歷史和文化自然而然地融進城市肌理,無時無刻不帶給人豐富的生命體驗。

講到中華文化,人們想到故宮、長城、天壇等國家象徵之餘,也會嚮往亭臺樓閣、小橋流水、粉墻黛瓦等生活煙火。而這些與人們美好生活息息相關的文化元素、最能喚起人內心個體認同的文化資源,大多屬於江南。

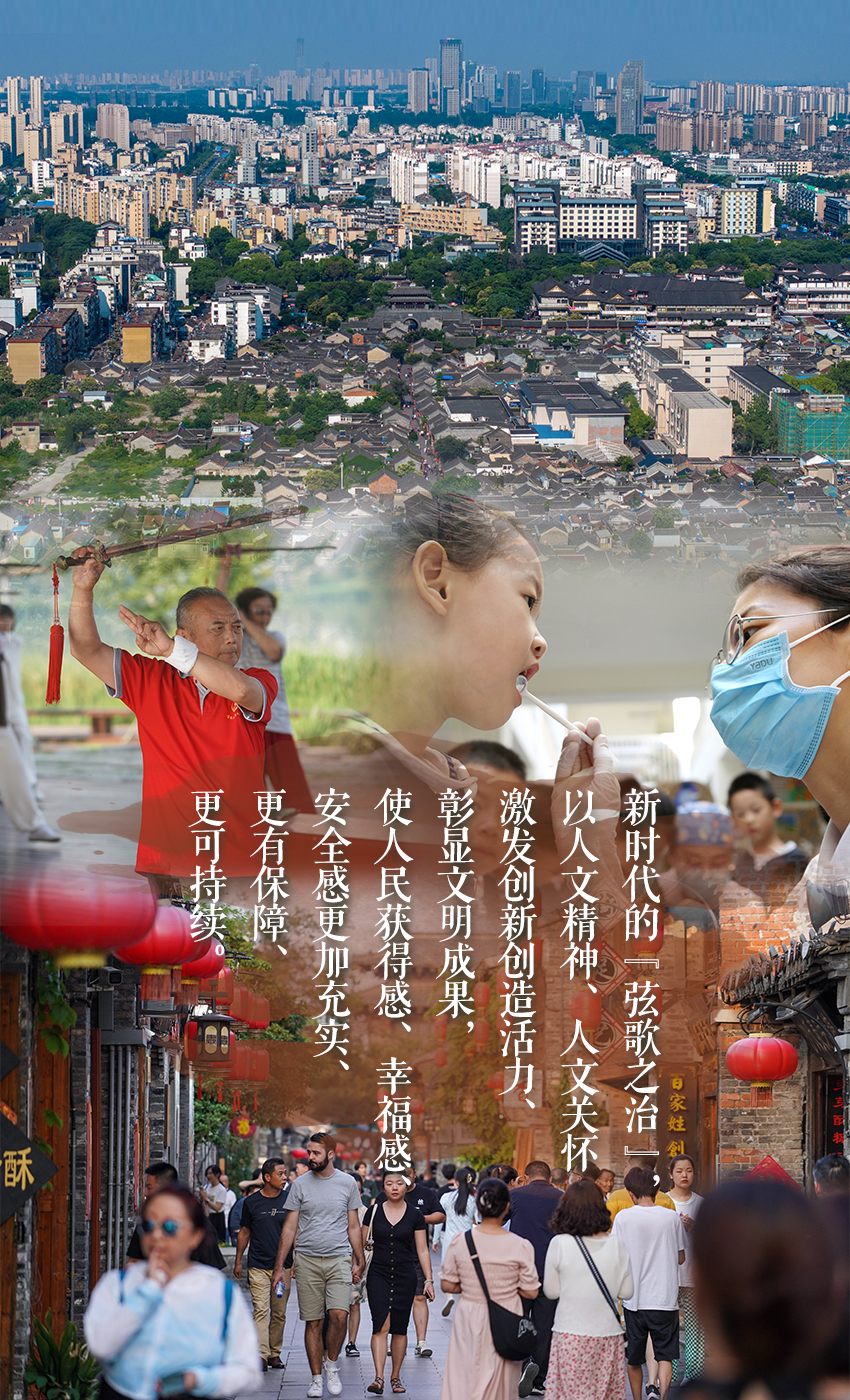

“千年積澱形成的文化腔調,不僅收藏在博物館,更浸潤在蘇式生活中。”在江蘇省委常委、蘇州市委書記曹路寶看來,人文精神是中華文化最醒目的標識之一,人文經濟相融共生,為的是成果全民共用、實現人的全面發展。新時代的“弦歌之治”,以人文精神、人文關懷激發創新創造活力、彰顯文明成果,使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

《禮記·禮運》有載,孔子與言子關於“大同小康”的討論,傳遞儒家的社會理想和政治主張,寄託了中國人民對美好生活的嚮往和追求;

1983年早春,鄧小平同志視察江蘇後,以蘇州為例證,系統闡述了小康目標內涵,再次點燃了小康這個千年夢想;

黨的十八大以來,習近平總書記四赴江蘇,親自擘畫“建設經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇”宏偉藍圖,賦予“在改革創新、推動高品質發展上爭當表率,在服務全國構建新發展格局上爭做示範,在率先實現社會主義現代化上走在前列”的光榮使命。今年全國兩會上,習近平總書記參加江蘇代表團審議時,又提出“在高品質發展上繼續走在前列”的殷切希望。

跨越千年的夢想與奮進“第二個百年奮鬥目標”,竟如此神奇地在這裡交匯,新時代的“弦歌之治”再度奏響。

“經濟發展以社會發展為目的,社會發展以人的發展為歸宿,人的發展以精神文化為內核。”江蘇省委書記信長星表示,正是幾千年來深深植根于中華民族靈魂深處的大同理想,讓我們自強不息;正是始於45年前的改革開放,讓我們敢為人先;正是新時代“強富美高”藍圖,引領我們始終走在前列。“今天,我們要努力創造屬於這個時代的新文化,書寫好建設中華民族現代文明的江蘇答卷。”

新華社記者劉亢 蔣芳