首頁>穆林:充分認識住房租賃産業艱巨性,構建住房租賃産業發展長效機制

來源:中國網地産 2019-04-30 11:22:12 作者:穆林

黨的十九大報告指出,通過“租購並舉的住房制度”補齊租賃市場發展滯後的短板,同時滿足購房、租賃兩方面的住房需求,從而實現“讓全體人民住有所居”的最終目標。住房租賃市場是我國住房供應體系的重要組成部分,是房地産調控的長效機制的核心環節,近年來,國務院、各部委和省市出臺了許多政策、制度促進行業發展,但住房租賃市場存在供應總量及供應結構不合理,供給主體較為單一等問題,需要建立符合行業特點的,全面、持續的體制機制,才能確保行業健康發展,打造多層級的住房供應體系。

住房租賃産業很重要,是數萬億甚至十萬億的市場,蘊含巨大的發展潛力,將誕生多家世界五百強的企業,以上關於住房租賃行業預測和觀點讓企業紛紛看好,大舉進入,但無論是企業,還是各級政府經常忽略了行業發展的難度:涉及面廣,投入巨大,投資回報週期長等。比如很多金融機構看到産業將有5萬億元的市場,卻忽略了所需要的巨大投入——按照目前住房租賃2%左右的資本化率來倒推,租賃機構需要持有價值250萬億元的資産,這個數字是2018年中國GDP90.03萬億元的的2.77倍,是2018年A股上市公司總市值43.37萬億元的5.76倍,毫無疑問,這將是一個無法實現的目標。鋻於此,需要對住房租賃産業發展的長期性、艱巨性、複雜性有清晰地認識,對比美國、日本、德國等發達國家,在經濟高度發達、社會保障比較健全的當下,解決全民的住房問題依然存在巨大的困難,根據美國住房研究(1991-2013)報告的數據,有470萬戶家庭需要將收入70%以上用來支付租金和水電費,每年因繳不出房租而被掃地出門的國民數以百萬計【1】。在日本,2010年30-34歲青年中,有34%與父母同住,甚至35-39歲青年依然有28%左右的青年與父母同住,究其原因,房價和租金難以承受是核心原因【2】。甚至在非洲的拉各斯(Lagos,位於尼日利亞,非洲最大城市),60%的居民需要將收入的50%-70%用於支付房租【3】。

與國外相比,由於我國住房自有率較高、城市化尚處於發展階段,我國的住房租賃産業尚處於較為初級的階段,矛盾依然處於可控階段,但許多地區、機構尚未意識到發展住房租賃的困難,尤其是特殊群體的住房問題的艱巨性,比如新市民群體、低收入群體、慢性病患者群體、殘疾人群體等。

在過去幾年間,陸續承擔了多個省市的住房租賃現狀調研、政策起草、發展狀況評估的課題或專項工作,積累了一些經驗,形成了一些的方法,其本質在於運用現代管理學思維,建立住房租賃策劃、實施、檢查、處理的全流程管理方法,構建住房租賃産業發展的“長效機制”,主要經驗如下:

1.指導思想與總體目標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導思想,以黨的十九大報告提出的總體目標:堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度,讓全體人民住有所居。

這裡的人民是全體市民,既包括戶籍人口,也包括在本地工作、學習和生活的非戶籍人口,其中將非戶籍人口作為服務重點。

2.住房租賃發展目標

實現住房租賃行業管理、産業發展,圍繞人、房(租賃用房,包括住宅、集體用地,也包括商改住、工改住等所有居住類物業)、租約,實現二十四字目標:

管理系統上:底數清、目標明、規劃穩、狀態準

市場發展上:價格清、品質明、數量穩、資訊準

3. 通過調研明確現狀

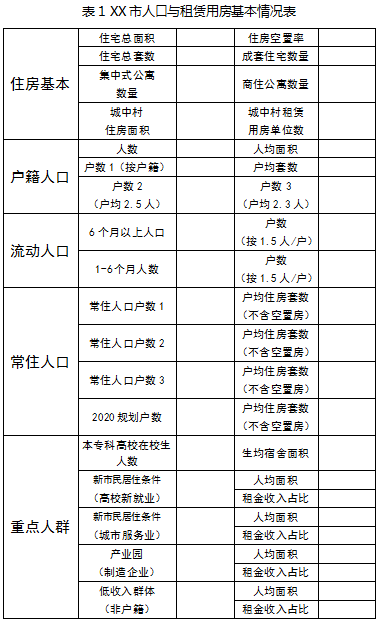

在這一基礎上,進行市一級人口與住房租賃現狀普查,從而做到“底數清楚、目標明確”,為制定住房租賃專項規劃奠定基礎。

【1】馬修•德斯蒙德,掃地出門-美國城市的貧窮與暴利,廣西師範大學出版社,2018.06 13~14

【2】聶晨 方偉,當代日本青年住房現狀及對中國的啟示,青年探索,2017.02, 105~112

【3】馬修•德斯蒙德,掃地出門-美國城市的貧窮與暴利,廣西師範大學出版社,2018.06, 412~413

是中國網際網路新聞中心·中國網旗下地産頻道,是國內官方、權威、專業的國家重點新聞網站。

中國網地産