謹防侵權!用AI生成內容,要注意規避這些風險

5月15日,首例“AI視聽作品侵權案”開庭。此前,在4月23日,北京網際網路法院宣判了全國首例AI聲音侵權案,原告因其聲音被AI技術模倣並商業化使用而獲得勝訴;1月,中國首例AI生成圖片著作權侵權案已判決生效。該案經過五次審理,最終法院認定原告圖片具備“獨創性”,符合作品的定義,屬於美術作品,受到著作權法保護。

生成式人工智慧的誕生為人類社會提供了極大便利,但其産生和應用過程也伴隨著諸多風險,特別是侵權行為風險。所以,為了更好了解我國生成式人工智慧風險防範立法規定和侵權類型,促使我們有效規範自己行為,正確運用人工智慧,記者專訪了北京大學國際智慧財産權研究中心研究員、北京雲亭律師事務所主任唐青林。

新華網:我國目前法律法規和其他部門規章對規範生成式人工智慧的應用有哪些具體的規定?

唐青林:2023年8月15日發佈了《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》,這是專門針對生成式人工智慧所作出的規定。《暫行辦法》對提供者及使用者必須遵循社會公德和倫理道德提出了基本要求,其中包括必須堅持社會主義核心價值觀,必須保護商業秘密、個人隱私等不受侵犯;同時進一步從服務規範和法律責任等具體方面對生成式人工智慧服務進行了具體規範。

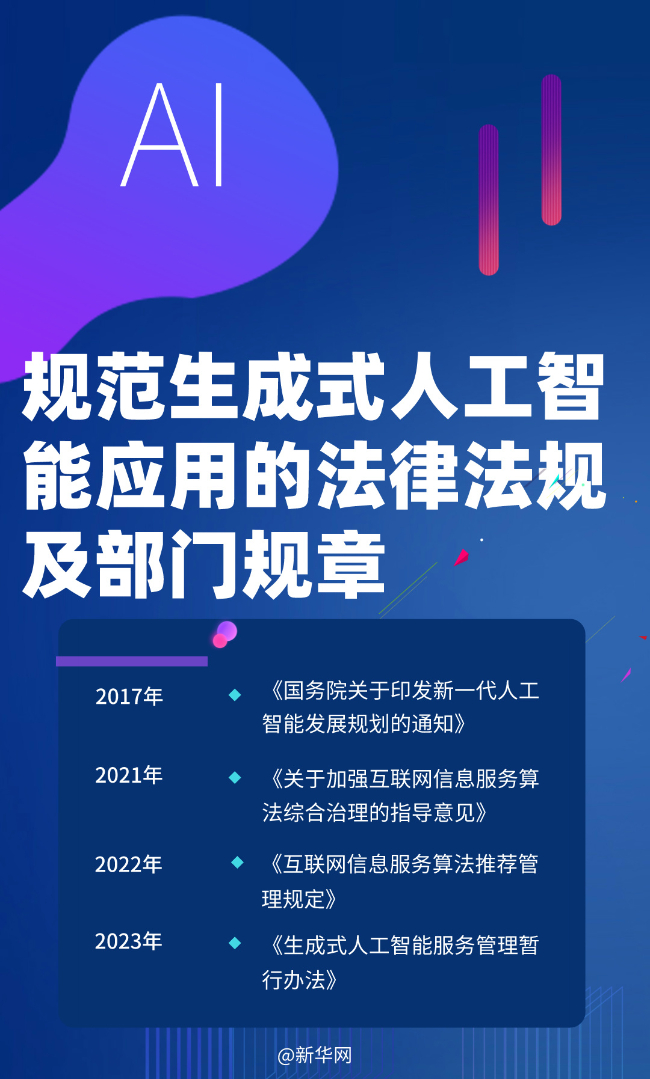

對於人工智慧的發展和規範,我國早在2017年就頒布了《國務院關於印發新一代人工智慧發展規劃的通知》,將人工智慧作為戰略目標,分三步實現。同時,提出要建立人工智慧安全監管和評估體系,加大對數據濫用、侵犯個人隱私、違背道德倫理等行為的懲戒力度。

2021年頒佈施行的《關於加強網際網路資訊服務演算法綜合治理的指導意見》以及2022年施行的《網際網路資訊服務演算法推薦管理規定》均明確了資訊服務的規範要求,演算法推薦服務提供者不得利用演算法推薦服務侵犯他人合法權益。

除此之外還有《網際網路資訊服務深度合成管理規定》,主要規定深度合成服務提供者進行訓練數據管理必須保障數據安全,同時對可能涉及國家安全、個人隱私等資訊進行安全評估,採取技術或者人工方式對深度合成服務使用者的輸入數據和合成結果進行審核。

新華網:生成式人工智慧形成的作品是否具有獨創性,能否受到著作權法的保護?

唐青林:在司法實務中,從裁判者的視角來看,“獨創性”要求作品由作者獨立完成,並體現出作者的個性化表達。因此,如果只是機械地按照一定的順序、公式或結構完成作品,不同的人會得到相同的結果,通常會被認為不具有獨創性。

對於生成式人工智慧形成的作品是否具有獨創性,不能一概而論。在一定的數據模型之下,使用者的提示詞越詳細越具體,則人工智慧生成的作品結果與其他人呈現的區別就越大,也可以認為其作品更具備獨創性的可能。

具有獨創性的作品是應當受到保護的,但是由於目前我國著作權法中著作權屬主體不包括人工智慧模型,因此人工智慧模型本身是否能夠成為著作權法保護的主體尚存在爭議。在目前的司法實務中,通常是由生成式人工智慧的使用者向法院請求著作權保護的方式進行維權。

新華網:生成式人工智慧的迅速發展可能引發哪些法律風險?

唐青林:生成式人工智慧可能引發的法律風險既廣泛又複雜,引發的民法上侵權主要表現在幾個方面:

對他人資訊和隱私權的侵害。生成式人工智慧服務提供者前期需要收集大量數據並進行數據訓練形成模型,在數據收集的過程中,服務提供者可能未經他人同意即收集、存儲、使用了他人的資訊,而這些資訊可能涉及高度敏感資訊或者個人隱私,此時服務提供者可能已經侵犯他人個人資訊或者隱私權。

對他人姓名權、肖像權、名譽權的侵害。例如最高法發佈的侵犯人格權的典型案例中,有一起就是人工智慧軟體擅自使用自然人形象創設虛擬人物構成侵權的案例。其中被告作為人工智慧的運營者,在軟體中允許用戶自行添加AI陪伴者,在未徵得原告同意的情況下,軟體使用了原告的姓名、肖像等資訊,使其被標識為“AI陪伴者”,並將該角色開放給其他眾多用戶。最終北京網際網路法院判決被告侵害了原告姓名權、肖像權。

生成式人工智慧也比較容易引發智慧財産權侵權糾紛。比如數據中存在他人享有著作權的作品,而服務提供者未經他人授權即使用這些作品,則可能侵害他人的著作權。同理,這種人工智慧生成作品的行為也可能基於使用他人的商標,在對使用生成圖片的商品進行宣傳時導致消費者産生某種混淆,也可能會構成對商標權的侵害。

新華網:日常生活中人們利用生成式人工智慧娛樂和社交,應當注意哪些方面?

唐青林:首先,在使用人工智慧時,我們需要注意個人資訊安全和個人隱私的保護。根據個人資訊保護法的規定,向他人提供個人資訊或者對外公開個人資訊的,均應取得用戶個人的單獨同意。因為用戶使用生成式人工智慧時需要向機器提供數據,例如提出問題或者給出提示詞,而這些數據本身則可能被用於人工智慧的訓練。服務提供者數據訓練的過程中極可能抓取個人未公開的資訊,甚至是高度敏感的資訊和個人隱私,並對這些抓取的資訊作為訓練數據,此時很容易造成對個人資訊和隱私的洩露,給個人造成不必要的損失。

其次,儘量確保輸入資訊的真實性和準確度。因為人工智慧産品尚不能辨別資訊的真偽,其只能根據輸入的資訊和指令完成文本、圖片、視頻的輸出,由此人工智慧容易將虛假的、不正確的資訊作為事實對待,從而導致生成內容的錯誤或者讓用戶産生混淆。

再次,作為使用者也應當注重對他人人格尊嚴、個人資訊以及其他合法權益的保護,如果在使用人工智慧過程中發現生成式人工智慧服務不符合法律、行政法規,使用者有權向有關主管部門投訴、舉報。

最後,高度關注未成年人群體使用人工智慧的限度問題。《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》專門規定,服務提供者應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工智慧服務。未成年人過度使用生成式人工智慧更容易引發未成年人個人資訊和隱私被抓取和非法利用的問題,也會容易導致未成年人可能被人工智慧所生成的錯誤資訊誤導,會對未成年人的思想、認知産生消極的影響。