用科技穿越時空,與文明再度相逢

1759年,大英博物館在建成的第6年正式對公眾開放,成為世界上第一座對民眾開放的博物館。幾百年來,大英博物館藏有800多萬件展品,是世界上規模最大、最著名的四大博物館之一。

“如入寶山”——2004年,當王全玉以“大英博物館科技部資深科學家”的身份走進這裡時,這4個字便是她最大的感受。在這裡,她仿佛有了穿越時空的能力,可以與世界上不同地區、不同文化背景的藏品“對話”。整整15年,她的工作,像是在“科技”與“考古”之間架起了一座橋梁。她希望這座橋梁,能夠四通八達,解開更多的文化密碼;她也思考,在科技考古這條路上,她究竟要走向何方。

2019年,王全玉接受了山東大學文化遺産研究院遞過來的橄欖枝,回到了離家鄉不遠的青島。“科技考古是用科技手段解決考古問題,其實也是在研究文化。大英博物館的館藏很豐富,但在那邊不太可能接觸到新出土的文物。比如説青銅器研究,文化土壤還是在國內。”她説。

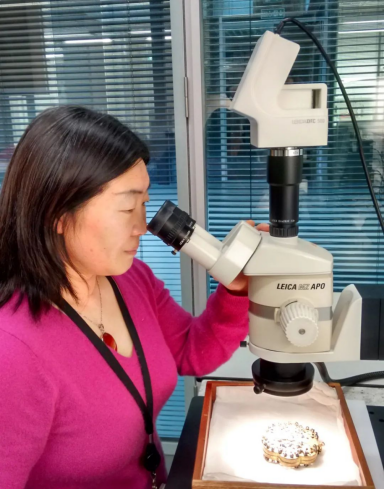

王全玉

一場講座,一場奔赴

1988年7月,王全玉從清華大學化學與化學工程系碩士畢業。從本科時期就讀非金屬材料專業,到碩士期間學習瓷釉化學方向,王全玉慢慢對古代材料産生了興趣,她畢業後的第一份工作便是到北京大學考古係任教。不過此時的她,恐怕也沒想到,她的事業生涯會因為一個講座而發生重大的變化。

就在王全玉到北京大學考古係任職的第5年,北大賽克勒考古與藝術博物館正式開館,這也是中國高等院校中第一所考古專題博物館。成立之後,博物館與當時已經建成70餘年的美國弗利爾美術館開展了一系列合作活動,並邀請弗利爾美術館科技部主任前來作報告。“他講的是如何利用科技手段來對金屬文物——如中國的青銅器,進行修復和保護。”坐在台下的王全玉頭一次發現,原來文物保護還能這麼做。

真的追溯起來,世界上第一個文物保護與科學研究實驗室早在1888年就在德國柏林成立了,可惜在第一次世界大戰中毀於一旦。而世界上現存的最早的科技考古實驗室是王全玉曾工作了15年的大英博物館科技部,至2020年,它正好度過了100週年誕辰。

整體來看,20世紀90年代時,“科技考古”在西方已經形成了一個初步成熟的體系。但在我國,科技考古當時還只能算是起步階段:自然科學家採用現代儀器分析手段對考古學家提供的樣品進行分析,並將分析的數據及可能的解釋反饋給考古工作者。這種“各自為政”的狀態體現在考古發掘上,就是只有考古工作者參與,非必要很少會出現文物保護人員,更沒有地質學家、材料學家、物理學家、化學家等人員的加入。

如果再深入了解傳統考古就會發現,在很長一段時間內,我國的考古多注重器物收集,極少對器物所在環境進行取樣。甚至於,為了看清器物上的銘文和紋飾等,會對有些器物進行不恰當的清洗。從科技考古看,那些被清洗掉的泥土、金屬銹蝕物,乃至器物本身的表面層,都是研究其存在環境、保存狀況和製造工藝的重要媒介。

“這種東西一旦丟失就無法彌補,很可惜。”科技考古意味著可以從有限的古代遺存中提取更多資訊,這不僅對文物科技保護有重要影響,還有利於從不同角度了解人類的過去。王全玉開始思考,在科技考古上,她到底能做什麼。

1995年9月,王全玉前往美國弗利爾美術館訪學。在那裏,她接觸到了青銅器腐蝕機理及其保護研究。這種接觸也激發了她的求學熱情,1997年,她獲得全額獎學金赴英國倫敦大學考古學院攻讀博士學位,後又于英國謝菲爾德大學和倫敦大學開展博士後研究。而這,形成了她在2004年受聘于大英博物館之前的知識儲備軌跡。“山西天馬曲村的晉國青銅器、埃及薩卡拉神聖動物墓地青銅器、英國鍛打青銅盾牌”,王全玉細數著那些年她所從事過的各種青銅器研究。

在王全玉眼中,那一件件青銅器背後,都是文明在歲月長河中的深厚積澱。“我最早做古陶瓷研究時,就被中國古陶瓷文化的博大精深所吸引。後來再研究青銅器的時候,更為我們的古代青銅器鑄造技術的精湛而震撼。”王全玉為此感到自豪,但她同時也有些擔心——在和國內進行學術交流時,她發現在科技考古上,我們的研究方法和嚴謹程度較于西方還是有所欠缺。

在美國弗利爾美術館時,王全玉就發現,他們非常重視文物檔案。每一次取樣前後都要拍照、記錄器物上的銹蝕位置、顏色等,觀察是否發生了變化,同時記錄所有的研究步驟和使用的設備儀器、分析參數等。“文物保護需要我們去觀察器物的變化情況,從而有針對性地採取保護措施。一個連貫、嚴謹的記錄,能讓文物保護有據可依。”

大英博物館在這方面做得有過之而無不及。“在電腦、印表機沒發明之前,他們的一份器物檔案最早可能只是一小張紙上的一句話。隨著科技的進步,逐漸變成幾十頁的大報告。這些檔案本身,甚至已經成了文物。”王全玉説。在她印象裏,大英博物館科技部的節奏一直都很慢,但研究十分嚴謹和系統。研究文物不同於其他,不可能直接拆解掉器物,他們一般都是從淺層的表面觀察開始,逐漸過渡到利用儀器設備觀察。一個問題沒搞明白,就反覆調度器物進行分析,無論如何,都要盡最大可能地實現數據精準、解讀無誤。

“一件器物不一定是單一材質,很多都是複合材料。而且出土環境中可能會有紡織品、木材、漆料等殘留,這些綜合到一起,才能提供出關於這個器物完整的歷史狀況。所以,我們需要合作。”王全玉舉了個例子,比如,根據器物材質的不同,博物館科技部會匹配上無機材料、有機材料、生物學、物理學等相應領域的學者進行跨學科合作和綜合研究。王全玉曾主持和參與了多項這樣的綜合研究,積累了豐富的研究經驗,推動了其科研進展。

大英博物館內收藏著中國古代青銅容器160余件,另有更多的兵器、車馬器和飾件等。那些年,王全玉利用現代科技分析手段,對康侯簋、邢侯簋、雙羊尊、三羊瓿等重要禮器,以及錯金銀、鎏金、表面富錫裝飾等諸多青銅器進行了細緻的研究,認真探討了它們的製作工藝。她還同大英博物館其他科學家一道,對英國出土的青銅盾牌和大型容器等鍛打器物進行了科學研究及模擬實驗,不僅取得了一批重要成果,而且建立起了一套科學分析古代金屬遺物的方法。基於這些成果,她在Studies in Conservation, Archaeometry,J. of Archaeological Science等知名學術期刊上發表了多篇論文,出版專著多部,成為行業內具有代表性的人物。

但研究得越多,王全玉越覺得,要做好科技考古與文物保護,更廣闊的天地在中國。在一次學術合作中,中國科學院自然科學史研究所蘇榮譽教授向她推薦了山東大學文化遺産研究院。這座研究院成立於2012年。研究院依託山東大學考古學科在考古學和民俗學上的優勢,以古史重建和中華文明起源為主攻方向,從器物-技術、制度-社會、文化-認知和環境變遷等角度,揭示我國主要區域社會的複雜進程,闡釋中華文明起源的機制和早期形態。在與研究院院長方輝教授溝通過之後,王全玉發現,他非常看重開放性和國際性,竭力提升考古學一級學科建設,並培養具有國際影響力的高層次人才。

憶及最早與研究院的接觸,王全玉説她的第一反應就是“格局很大”,這令她産生了志同道合之感。梁園雖好,非久居之鄉。幾經考慮後,對大英博物館的不捨最終敗下陣來。她曾經感動於國內同行在科技考古上的十足幹勁兒,希望能以所學在彌補研究方法和嚴謹程度不足上發揮能盡的作用。而15年的時光,她也不再滿足於從館藏品上下功夫,大英博物館的珍藏雖多,可以近距離研究新出土文物的機會卻更令她嚮往。種種因素,逐漸堅定了她的選擇。“而且我本來就是山東人,喜歡海濱,對青島很有感情,這裡離家人也很近。”王全玉説。

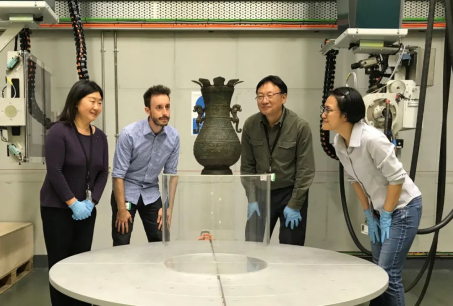

王全玉(左一)和同事們採用工業CT觀察著名青銅器趙孟壺

侯馬陶范,打破“一模一范一器”的時代

“科技考古是用現代的科技分析手段,對考古材料進行斷代、産地、成分、工藝等各方面的分析,以解決這樣的問題:它是用什麼材料製作的?誰製作的?如何製作的?什麼年代製作的?經歷了怎樣的保存、保護歷史?”王全玉概括道。

泥質塊范法貫穿于整個中國青銅時代,是世界上獨一無二的。古代青銅器“塊範鑄造”可以這樣描述:先制模並刻上花紋;在模上翻范,使花紋翻至范的內表面,然後根據需要在范上做些修整;將模削去一層使其變成芯以形成器物的空腔,這層削去的厚度就是鑄造青銅器的壁厚。“它的特點是一模一范一器,金屬凝固冷卻後把陶范打碎才能將青銅器取出來,所以陶范不能重復使用。用這樣的方法是不可能批量生産青銅器的。山西侯馬鑄銅遺址出土的陶范使塊範鑄造技術有了一個變革性的進步。”王全玉補充道。

山西侯馬鑄銅遺址是國內目前發現的規模最大,遺存最豐富的鑄銅遺址之一。自1952年起,發掘出土了數以萬計的具有精細紋飾的陶范和陶模,包括近萬件禮樂器的模、范碎塊。此後,國內外對侯馬陶范的研究絡繹不絕,但大多側重於陶范藝術而非技術。大英博物館收藏了數件侯馬青銅器,如青銅對壺(趙孟壺)、青銅鐘等。在大英博物館期間,王全玉有幸對這些侯馬青銅器進行研究,為侯馬青銅器中的製作技術“紋飾范片法”而感嘆。

不同於之前的一模一范一器的製作方法,“紋飾范片法”中存在可以反覆使用的刻有花紋的母模或模組。這些模組可以像印章一樣直接在范的內表面按出花紋,也可以將細泥片覆蓋其上翻制花紋,然後將印有紋飾的泥片貼在范內表面的相應位置。“這意味著,從侯馬時期,青銅器能夠批量生産了。”

2018年,王全玉幫助蘇榮譽教授成功申請並獲得了英國學術院第一批國際訪問學者基金,研究課題是“變革性的紋飾范片法在中國青銅器製作中的使用,其在西元前6世紀的發明與擴散”。在這項為期僅3個月的工作中,他們對大英博物館館藏的數件侯馬青銅器進行了製作工藝研究,並對2003年侯馬白店遺址出土的少量陶范殘片進行了初步研究,來探索和了解侯馬青銅器的製作方法。相關成果發表在Orientations和英國材料學會著名學術期刊Historical Metallurgy上。

也是在這項研究中,王全玉發現了“紋飾范片法”的有趣之處。“侯馬白店出土的陶范,質地相當疏鬆,多孔,呈砂質,個別樣品明顯可見添加的有機纖維質材料。但侯馬青銅器上的花紋又極其細密。”面對這樣的反差,王全玉有很多疑問,但她也冷靜地考慮到:只研究的10件樣品是否具有代表性?如果有機會對來自不同鑄銅作坊的大量樣品進行比較研究,會不會有不同的發現?

直到回國後,這樣的疑問依然縈繞在王全玉心頭。2020年9月,她的課題“何以古代中國創造了青銅鑄造技術奇跡——侯馬陶范的研究解析”,出現在了國家自然科學基金面上項目的公示名單中。“那麼精細的花紋,是如何在這樣粗糙的材質上製作出來的?這些陶模和陶范在製作時,又是如何選材、配製、成型和焙燒的?”王全玉對這個項目的設想是,從科學技術的角度研究侯馬鑄銅遺址的陶模和陶范的選材和製作工藝,探索紋飾范片法的起源、發展和衰落。她認為此項目的成果可為中國古代冶金技術研究提供新科技數據,乃至為中國科技史以及中華文明研究貢獻力量。

這是王全玉回國後的第一個國家自然科學基金項目。對她來説,這是一個融冶金考古、古陶器技術與藝術于一體的研究。而現階段最重要的,就是對侯馬出土的陶模和陶范及當地的原生土取樣,進行科學檢測和比較分析。該項研究會持續到2024年年底,屆時,他們會組織一個“侯馬陶范技術與藝術”國際研討會,與國內外專家共同探討他們的新發現。

王全玉

文保是複雜的,熱愛是純粹的

每一座博物館都是一座特殊的圖書館,陳列其中的館藏品中,記錄著人類歷史進程,沉澱著一個個時代科技和文化的靈魂。但這些館藏品的保存和保護卻是個大問題。

以金屬製品為例,博物館展示的器物,大都經過了清理和修復,表面通常沒有不穩定銹蝕物。然而有些器物表面本身帶有土壤中的氯化物,有些器物受環境中氯化物等的影響,會生成有害銹(也稱粉狀銹),導致器物出現裂痕或部分脫落,使未腐蝕的金屬接觸水汽、氧氣和氯化物後繼續腐蝕。這樣的惡性迴圈加速金屬的腐蝕,致使整個器物穿孔或瓦解。一旦發現,就得馬上進行處理。王全玉在大英博物館期間,經常接觸到青銅器上淺藍色銅銹蝕物。與在墓葬中形成的青銅器上的藍色的碳酸鹽、氯化物、硫酸鹽及磷酸鹽不同,這類淺藍色銅銹蝕物為銅的有機鹽。“這些有機鹽的成分有的簡單,有的複雜,對其進行斷定往往很困難。”王全玉説,在英國期間,圍繞其成因和環境因素作用,她展開了一系列研究。

據王全玉介紹,類似的研究在西方已有不少報道,但這一領域在國內還鮮有進展。回國後,她的經驗得到了重視。2020年10月,她參與了新獲批的科技部重點研發計劃項目,負責其中的“館藏脆弱鐵質文物典型病害機理和環境因素作用研究”課題。

顧名思義,該項目針對的是鐵質文物的保護。一個不得不面對的現狀是,我國博物館內大量鐵質文物處於不適宜的保存或展覽環境中。而出土和出水鐵質文物由於館藏環境不當而導致劣化,需要反覆處理和加固,造成了嚴重的經濟損失。一旦繼續劣化則導致成渣,造成文物遺失和歷史的缺失。

“這個領域中,國內對環境因素的研究意識,比西方要晚一些。所以我的工作可能看起來很新穎。”對於自己能夠入選科技部重點研發計劃項目,王全玉謙遜地説。

王全玉(前排左四)與山東大學文化遺産研究院同事合影

談及2020年加入項目組,王全玉形容自己當時有些“蒙”。剛回國不久,團隊還在籌建,學生還沒招進來。王全玉突然就感受到洶湧而來的工作量,直到現在,她還在感慨項目大團隊中,來自清華大學、國家博物館等單位的同事幫助她良多。

儘管如此,配合重點研發計劃,她的研究方向還是很明確的。一要進行館藏環境與鐵質文物劣化監測分析以確定造成鐵器文物銹蝕的主要環境因素;二要搞清楚這些環境因素對鐵質文物的腐蝕作用機制。在項目書中,她這樣表述預期中的創新點:“通過監測分析不同區域和不同保存環境中的模擬樣品和文物樣品的變化,以及系列的溫濕度、環境污染物加速腐蝕模擬實驗來探討不同溫濕度、不同濃度的典型環境污染物對鐵質文物劣化的影響,為不同地域博物館、不同材質和結構的鐵質文物的展示和儲存提供環境監控指標參數,確立‘環境因素-文物材質-文物劣化程度’之間的量化關係,建立環境因素對脆弱鐵質文物腐蝕模型。”

跟剛回來時不同的是,在研究院的支援下,王全玉所負責的冶金考古實驗室已經運轉開了。實驗室已經具備了各類實驗設備,人員也在逐步就位,開始有條不紊地推進諸多課題,如:江蘇溧陽青龍頭漢墓出土金屬器的研究、山東滕州大韓東周墓地出土薄壁青銅器的研究等。“我現在有一個科研助理、兩個學生,今年還會有4個學生進來,還有一位副研究員入職。”眼看著團隊成長,王全玉沒有多説什麼,唯獨強調的是坦誠和獨立——交流要坦誠,要有問題意識、獨立的思考和動手能力。而未來,她也會把跨學科這件事貫徹下去,除了要做好兩個國家級項目,她還打算在錫同位素的示蹤分析這一前沿方向同國際同行合作展開研究。

“很多文保領域的文章只用一種簡單的分析方法就得出(往往是錯誤的)結論,這很危險!”2020年12月,王全玉在《文物保護與考古科學》上發表的論文末尾寫了這樣一句話。她的觀點始終如一:文保是複雜的,千萬要慎重。

科技考古和文物保護是複雜的,但王全玉這個人很純粹。“如果從金錢角度,我們的工作肯定不是人人嚮往。但工作性質,真的是世界上最好的了。特別是每次有新發現都會眼前一亮,打心眼兒裏興奮。”説著説著,王全玉又笑了起來。即便在電話兩端,記者都覺得她仿佛正眉飛色舞地坐在眼前。