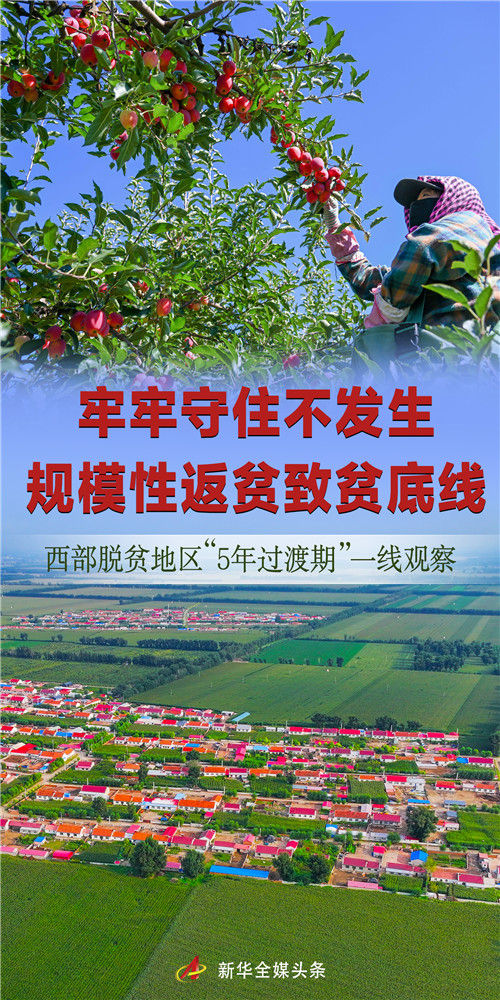

牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線——西部脫貧地區“5年過渡期”一線觀察

今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接5年過渡期的最後一年。動態監測、精準施策、東西協作……進入過渡期以來,我國始終保持主要幫扶政策總體穩定,牢牢守住了脫貧地區不發生規模性返貧致貧的底線。

強産業、穩就業、促增收……從八桂大地到雲貴山區,從內蒙古大草原到青藏高原,所有幫扶政策帶來的變化正逐漸轉化為脫貧地區群眾的美好生活。

如今,站在關鍵節點上,脫貧地區幹部群眾鼓足了幹事創業的熱情,以更加昂揚的奮鬥姿態,積極開創百姓富、生態美、産業興的未來新圖景。

底線更牢:動態監測精準幫扶顯實效

去年1月,一場突如其來的山體滑坡自然災害給地處我國烏蒙山深處的雲南鎮雄縣塘房鎮涼水村帶來不小的損害。

村民陳朝舉一家面臨因災致貧的風險。“看到家鄉受災嚴重,當時特別絕望。”一年多過去了,每每回想起,陳朝舉仍心有餘悸。

搶險救援全力以赴,防範因災返貧致貧風險也是重中之重。

鎮雄縣委書記肖順興説,各級迅速啟動應急救援機制,根據群眾受災情況分類管理。按照“缺什麼補什麼”原則,及時制定“一戶一策”,堅決守住不發生規模性返貧致貧底線。

這是一張拼版照片,上圖為:位於雲南省昭通市鎮雄縣縣城的雄俊園小區;下圖為:鎮雄縣塘房鎮涼水村村民陳朝舉在雄俊園小區的新家中(2025年2月11日攝)。新華社記者 林碧鋒 攝

低保救濟、生活補助、住房保障……包括陳朝舉在內的當地13戶受災群眾均納入動態監測幫扶。

今年1月,他們相繼搬進縣城的安置房,生産生活又重新回到正軌。“政府救助解決了不少困難,我們有信心把日子越過越好。”陳朝舉説。

一直以來,因病致貧、因災致貧、因學致貧是我國脫貧地區在鞏固拓展脫貧攻堅成果過程中存在的主要風險。記者在調研中了解到,守住不發生規模性返貧致貧底線,關鍵在於開展動態監測,實施精準幫扶。

春天的內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗,天氣還略有寒意,保康鎮白吉來嘎查村民王淑河的內心卻很溫暖。

2024年9月12日,在內蒙古通遼市科爾沁左翼中旗希伯花鎮,果農採摘錦繡海棠果。在科爾沁左翼中旗,以錦繡海棠為代表的經濟林已成規模,其防風固沙、水土保持等生態效益逐漸顯現,農牧民來自經濟林的收入也不斷增長。新華社記者 連振 攝

鍘草、投料、鏟糞……一大早,她便在自家牛棚裏忙碌著。這些年,雖不平順,但納入監測幫扶以來,一家人的生活更有盼頭。

丈夫罹患白血病,喪失勞動力,女兒又在上大學,養家重擔全壓在王淑河一人身上。“有段時間,家裏簡直‘揭不開鍋了’。”王淑河説。

一籌莫展之際,當地幫扶幹部及時將其納入監測幫扶。“政府提高了大病救助力度,一家人經濟壓力緩解了不少。”王淑河説,幫扶幹部還給女兒申請了3000元助學金,並聯繫愛心企業捐贈了2頭能繁母牛,生産生活更有保障。

科爾沁左翼中旗農牧局副局長任國恩説,只有健全防返貧動態監測體系,不斷完善幫扶機制,才能確保脫貧人口不返貧、非貧困人口不致貧。

這些年,貴州堅持“四個不摘”政策延續,通過建立低收入人口動態監測和常態化幫扶機制,形成了橫向匯集14個部門23類數據,縱向貫通“省市縣鄉”四級,具有“防漏”“防錯”雙向預警核查功能的動態監測系統。

2024年12月16日,在貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣城關鎮易地扶貧搬遷南官營社區一家苗繡企業生産車間,入職的社區居民在趕制訂單産品。南官營社區是該縣脫貧攻堅期間實施規劃建設的精準扶貧易地搬遷社區。新華社發(邰勝智攝)

貴州省思南縣委書記龔仆介紹,全縣利用該系統按月調度監測有關重點人群,確保應幫盡幫。截至去年底,全縣累計識別監測對象2948戶、11384人,風險消除率達62.92%。

農業農村部副部長張興旺表示,目前,全國超過六成的監測對象已穩定消除返貧致貧風險,其餘也都針對性落實了精準幫扶措施,牢牢守住了不發生規模性返貧致貧的底線。

截至2024年11月底,全國累計幫扶534萬名防止返貧致貧監測對象穩定消除風險。2024年前三季度,全國脫貧縣農民每人平均可支配收入達12384元,比上年同期實際增長6.5%。

協作更強:多元助力促發展

春日的校園,鳥語花香,書聲瑯瑯。

課間,位於貴州的納雍天河實驗學校的操場上,隨處可見孩子們奔跑嬉戲。看著一張張燦爛的笑臉,校長鄭蕙倍感欣慰。

作為東西部協作的重要幫扶項目,廣州市天河區投入4250萬元在納雍縣援建了這所學校,極大改善了這個曾經貧困程度很深的山區小城滯後的教育面貌。

“不僅幫助建學校,天河區還派遣教育骨幹到學校任教、管理,把東部地區先進教育理念植入進來,讓脫貧地區的孩子在‘家門口’也能享有優質教育資源。”鄭蕙説。

教育扶貧是切斷貧困代際傳遞的重要抓手。這些年,為了系統提升納雍縣義務教育水準,雙方還探索建立了“納雍天河教育集團”,多所學校納入管理,實現師資共用。

粵黔攜手,遠不止這些。從産業培育到招商引資,從勞務輸出到消費扶貧,在黔山秀水之間,廣州市這些年對口幫扶給貴州帶來的變化實實在在。

2024年9月3日,在西藏日喀則市江孜縣班覺倫布村的阿佳格桑工坊,一名藏族村民使用傳統織機編織氆氌。氆氌是藏族群眾用來製作藏式衣物的毛織品,其工藝迄今已有上千年曆史。在上海援藏幫扶下,這項傳統技藝如今已成為當地婦女的致富新途徑。新華社記者 孫瑞博 攝

閩寧同行、滇滬協作、蘇藏聯動……過渡期以來,東西部協作持續深化,東部省(市)人才、資金、資源等不斷向西部脫貧地區匯聚,為當地經濟社會發展注入了強勁動力。

廣西資源縣也是東西部協作的受益者。2024年,該縣在深圳市支援下組織企業相繼參加了廣州、惠州等地農産品交易會,共簽約41個涉農項目,簽約金額超1.68億元。

“去年,10多家企業攜帶130款産品亮相深圳展會,現場銷售額達496.95萬元,對全縣産業帶動很大。”該縣農業農村局局長劉堂雄表示。

進入過渡期以來,東西部地區雙向奔赴,互利共贏。

近年來,新疆搶抓江蘇對口幫扶機遇,增加勞務輸出,促進群眾穩崗就業的同時,也為江蘇多地輸入更多勞動力。

2024年3月22日,在新疆阿克蘇市阿依庫勒鎮的蔬菜基地,種植戶操作噴淋設備為幼苗澆水。新華社記者 丁磊 攝

“今年外出務工,政府給予很多支援,不僅崗位穩定,還能接受技能培訓,找工作更容易。”在江蘇務工的新疆烏恰縣村民買買提吾拉依木·賽買提説。

通過開展勞務協作,加強技術培訓,不少外出務工群眾逐漸從“臨時工”成長為“職業工”,也緩解了東部用工荒、招工難。

隨著東西部協作不斷深化,我國城鄉融合、區域協同也不斷加強,脫貧地區逐步形成了“政府引導+市場運作+社會協同”的多元協作格局。

日子更好:智志雙扶強動力

春暖花開,青藏高原生機盎然。

這段時間,拉薩市堆龍德慶區古榮鎮那嘎村村民扎西多吉正在忙著栽種青稞。“村合作社帶動發展特色種植、養殖,我獨自承包了9畝多地種植青稞、豌豆,一年不僅增收3萬多元,還能參與合作社分紅。”這位樸實的藏族大哥話語裏透著喜悅。

2025年3月7日,拉薩市堆龍德慶區古榮巴熱糌粑有限公司員工在打包糌粑。新華社記者 丁增尼達 攝

那嘎村曾是當地經濟最薄弱的村。為了激發脫貧群眾自主發展內生動力,當地一手抓黨建,一手抓生産。

近年來,堆龍德慶區以那嘎村為主整合了鎮上6家村級合作社,成立了那嘎莊園商貿有限公司,以規模化種植、養殖、銷售當地農特産品帶動村民致富。

該區區委書記石運本説,村民是鞏固脫貧成果的主體,既要加強基層黨建引領,激發他們想幹事、願幹事、幹成事的熱情,也要想方設法搭建發展平臺,拓寬他們的增收渠道。

在鞏固脫貧成果的過程中,脫貧群眾既是精準幫扶的對象,也是致富發展的主體。只有最大限度增強脫貧群眾持續發展的能力,最大程度激發他們自力更生的動力,才能實現共同富裕。

黨建引領、宣傳教育、技能培訓……進入過渡期以來,各地在不斷夯實脫貧基礎的同時,積極加強“扶智”與“扶志”相結合。不少人逐漸擺脫了“等、靠、要”思想,從“要我脫貧”轉變為“我要脫貧”。

今年27歲的周泯利在重慶市江津區第二人民醫院工作。來自江津區高屋社區貧困單親家庭的她,是當地實施智志雙扶的受益者。如今,她每月6000多元工資,一家人生活越來越好。

這些年,她和母親不僅享有低保,還申請了廉租房。在最困難的時候,幫扶幹部的關心更堅定了周泯利繼續讀書的決心,在持續的教育資助中考上了醫科類大學。

“政府的幫助給我創造了很好的機會,但選擇過什麼樣的生活,更取決於自己的努力和奮鬥。”周泯利説。

為了讓更多脫貧群眾擁有“一技之長”,青海省互助土族自治縣依託現代家政職業技能培訓學校,創新“産教融合、校企合作”“崗前培訓+提質培訓”等家政技能培訓模式,累計培訓醫院護工、養老育嬰等技能人才5000余人。

2024年12月22日,工作人員在青海省西寧市湟中區西堡生態奶牛養殖基地內為奶牛補飼。該項目為東西部協作項目。新華社記者 張龍 攝

專家認為,作為我國從消除絕對貧困轉向共同富裕的關鍵制度設計,“5年過渡期”既是對脫貧攻堅成果的“加固”,也是鄉村振興全面鋪開的“蓄勢”。過渡期結束後,基層如何實現減貧治理與鄉村振興平穩轉型,廣大幹部群眾正在努力實踐。

廣西融水苗族自治縣拱洞鄉高武村駐村第一書記謝勇説,對於過渡期後幫扶政策如何延續,駐村工作隊是否繼續保留等群眾關心的問題,還要積極做好解釋等工作,堅定村民自主發展信心。

2025年2月8日,人們在廣西柳州融水縣粵桂勞務協作專場招聘會上了解崗位需求資訊。柳州市融水縣和對口幫扶的廣東省廉江市依託粵桂勞務協作機制,通過“點對點”勞務輸出服務、專場招聘會、直播帶崗等多種舉措,加大就業幫扶力度,不斷拓寬就業渠道,幫助務工人員陸續赴粵返崗工作。新華社記者 黃孝邦 攝

黨中央要求,對農村低收入人口要建立統一監測、分類幫扶機制,把民生底線兜牢。張興旺表示,各地將做好過渡期評估收官,謀劃好過渡期後常態化監測幫扶措施。系統推進鄉村全面振興,注重由點及面,帶動全局發展。