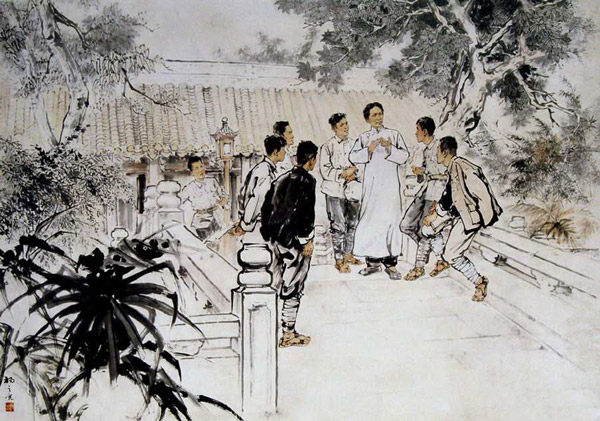

楊之光《毛澤東同志在廣州農民運動講習所》

相關連結:楊之光代表作丟失 國博似早就知道

著名嶺南派畫家楊之光先生最近舉辦了一個畫展,不是新作展,是他的代表作展覽。所謂代表作展覽,就要將能找到的代表作徵集蒐羅到一塊展出。那些賣到民間私人手裏的作品不好找,找到了,主人也未必願意借出來展覽——東西一旦變成商品和私人藏品,就複雜了。但是,那些記錄在案、捐贈給公共機構如博物館、美術館的,好找——有捐贈證書和檔案可查,按説是不複雜的。

可是,偏偏詭秘的情況出現了:他40年前隆重捐贈給某大博物館的一件大作品,找不到了。博物館明明有記錄在案,但是實物即那幅畫找不到了。現在這個問題還在扯,不知道能不能扯得清。

其實這個問題已經不是個案——某已故書畫大家的後人,驚奇地發現該大師曾經被某博物館收藏的書畫作品,居然出現在香港的拍賣會上!這個恐怕比楊之光先生遭遇的情況還要有意思。至今仍然沒有扯清楚。

看來,中國的公立博物館和美術館等機構的經營機制,已經到了必須重新檢討的時候了。

國家的、公立的博物館、美術館的館藏,應該屬於國家所有即全民所有吧?那麼,這些家底兒要不要讓公眾清晰地了解和掌握?當然要。可是,現實的情形卻是:公眾對於博物館和美術館的使用率極低。因為使用率低,所以公眾對博物館和美術館的在意和關心程度也極低,對博物館、美術館的知情權要求也低,對其監督就更少。這幾年藝術品市場火了起來,情況普遍有好轉,但是公眾對這類機構的關注度仍然不夠。公眾在熱血賁張地討論中華流失文物要不要追討和抗議國外拍賣行拍賣的時候,對於自家館藏家底兒的了解需求卻是很冷淡的。國家投資建設的博物館和美術館,在很多地區成了點綴城市的文化風景,與這些文化設施應有的功能相去甚遠。

現在,博物館、美術館的管理和經營等,普遍停滯在收集——入庫——有限地展出,有無人參觀無所謂,大部分藏品被死亡式地收藏。這種模式,使文化設施不能為公眾充分地服務和使用。而且,用大量公共資源和資金收藏來的藏品,卻不能處於公眾的監督之下。到底有多少藏品空余名錄而實物早已經找不到,不得而知。可以推斷,像楊之光先生的代表作被大博物館丟失的事兒,應該還有。坊間傳言,倒賣文物的正是某些考古和文物專家——但願這只是個傳言。

所以,中國的各大博物館和美術館,亟須進行細緻的重新普查和登記。對藏品資料進行更新完善,同時以公告的形式或通過網路,讓願意了解的公眾有便捷的查詢渠道。讓公眾和公眾的代表即人大代表,有隨時查詢和知情的權利,博物館和美術館應該為這種查詢提供週到細緻而專業的服務。應該借鑒國際上同類機構的先進經驗和方法,出國考察什麼?學習什麼?不就是這些嘛!

一方面很計較中華流失文物的拍賣和交易,一方面卻對已經收藏入庫的文物進行死亡式管理,讓文物在博物館中記錄在案而實物卻跑到拍賣會上去,或是登記在冊的文物莫名其妙地找不到了,讓文物不能發揮其應有的作用。後者做不好,前者看起來再激情澎湃,也僅僅停留在面子的膚淺層次。而對自己歷史文物的珍愛和重視,這才是更重要的。