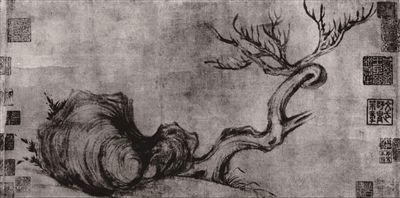

蘇軾 枯木怪石圖

文人畫概念被引用最多的是蘇東坡:“論畫以形似,見於兒童鄰。”和“觀士人畫,如閱天下馬,取其意氣所到;乃若畫工,往往只取鞭策皮毛槽櫪芻秣,無一點俊發,看數尺許便倦。”董其昌南北宗論可能也得之於蘇東坡的詩《吳王畫辯》:“吳生雖妙絕,猶以畫工論。摩詰得之於象外,有如仙翩謝樊籠。”

這裡説的文人畫,不是指士大夫畫家所畫的畫,張彥遠説:“自古善畫者,莫非衣冠貴胄,逸士高人。”顧愷之、趙孟頫、唐伯虎、文徵明等等,大文人畫家多了去。到宋代蘇東坡仍然沿襲舊稱的“畫工”,初始與瓦工、木工一樣産生於民間,但這個用寫字的筆為工具的行當很快就被有文化、有藝術秉賦的人佔據。蘇東坡不顧業已存在的事實,試圖將文人墨戲的士大夫業餘創作抬高到至高無上的位置,按他的邏輯:文人工畫就脫變為畫工,業餘才值得推崇;造型精準了就流於工匠,不像才好。他的高論有點像“萬般皆下品,惟有讀書高”的翻版,更是皇權社會上流階層獨有的職業優越感流露。建築也是藝術,傢具也是藝術,歷史上之所以未見文人瓦工、文人木工,主要是瓦木工粗重,文人看不上,還因為瓦木工的實用性要求更高,絕對不容許像文人參與繪畫一樣的任意。試想,明代紅木傢具也是登峰造極,明代文人也更追求個性解放,他們有人去捏泥巴紫砂茶壺,為什麼沒有人去製作紅木傢具?瓷器、玉器,都是同理,還要加一條制約:材料的珍貴,實在不能供文人去玩。而書畫的門檻極低,什麼人都可以去弄兩筆,蘇東坡作為文人,憑著對毛筆使喚的熟練程度、對藝術的通悟和對傳世繪畫名跡的見識,間或作畫,或許出手不凡,再佐以文名更是相得益彰。但個人經驗不代表有普遍意義,更不具備唯一性和排他性。我們完全可以把蘇東坡的言論理解為文人意氣風發的輕狂,這種本末倒置,嚴重違背專業精神。但由於文字的傳媒作用,古代文人享有超級話語權,文人畫概念對畫家的身份暗示、對欣賞者的雅俗暗示,雙雙起著示範和引導作用,對後世中國畫的創作和欣賞産生了極其深遠的影響。畫家不敢追求唯美,賞畫人生怕被認為格調不高。

董其昌進一步把蘇東坡的文學語言演繹成畫史,正如傅抱石所説:“是以南北宗之分野,實因朝野地理環境之不同。”錢鐘書説,南宗繪畫與禪宗、“南人學問”一樣,就是繪畫的筆墨“從簡”、“用減”。按此邏輯:服務於宮廷就是匠人,民間就是文人;畫北方硬朗地貌的是匠人,畫南方溫潤土山的是文人;畫得精緻複雜的是匠人,畫得率汰簡單的是文人。這種荒謬邏輯恰恰影響了中國畫評價達1000年, 把中國山水畫完全拉入歧途已超過400年。

繪畫的功能性起源是實用,但它的心靈起源一定是人類天性的塗鴉。如果不需要物象,不考慮功能,那麼每個兒童的塗鴉都會是最優秀的藝術品,而實際這遠遠不是藝術。當代所謂文人畫多數只是紙上的墨痕,往往連天趣都沒有,完全不重視繪畫能力導致言不達意,或者除了要做藝術大師的慾望,根本沒有其他要表達的內容。(文/孔祥東)