| 文/王瑞雲

戴夫·希基(Dave Hickey 1939- )是當今最有名的美國藝術批評家之一,他的書非常值得一讀,他這個人非常值得了解,因為他跟所有的理論家都不一樣。

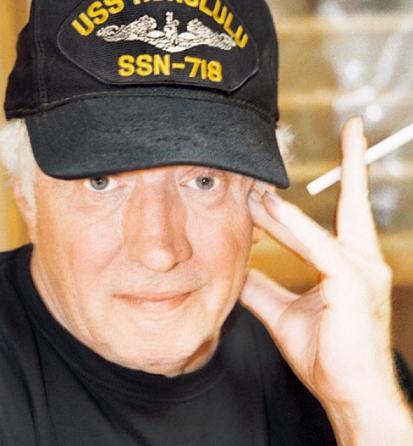

戴夫·希基

首先,他寫的書特別少,他的代表作只有兩本論文集《潛龍》(1993),其中僅四篇論文,共64頁。起先,這本文集沒人願出,他只好給一個極小的出版社出版,然而,《潛龍》現在已經印到第六版,而當時的初版書已經賣到500美元一本,他的《潛龍》被人稱為最薄的“大部頭”。他的另一本論文集《空中吉他》( 1998),共215頁,現在也已經印到第三版了。作為一個做藝術理論的教授而言,希基寫的東西實在不多。

其次,這個人根本是藝術理論隊伍中的一匹“黑馬”,他完全不照主流話語系統來説事,只用自己的方式來説事。他寫出的文章,壓根兒不像藝術理論,完全東拉西扯,似乎一點邏輯的氣味都沒有。他會從身邊朋友身上穿的褲子顏色開始説起,可以説到女人頭髮的樣式,香水的氣味,自己老婆在廚房桌邊上看的書等等等等,而且語氣活像是兩位美國的“紅脖子”(英語中“紅脖子”意為“粗人”)喝著啤酒,靠在巴臺邊上,滿嘴的俚語和俗詞在扯淡聊天。可是你一路讀下去,他會突然一轉身,把手上的飛鏢往前一擲,“唆”的一聲,正中靶心。不過,他這一手,會讓反應快的人喜出望外,對反應鈍些的人,甚至都看不到他的飛鏢擲到什麼方向去了。

希基的這種寫作路數,完全來自他的個人特色。他出身尋常人家,生活在美國底層,他在文字裏讓我們了解到,他是那種成日混跡于小酒吧,小書店,小唱片店的人,對世俗人生興趣濃厚,他因此也讓自己做成了個雜家,寫詩,寫小説,還是個音樂發燒友,不光給音樂雜誌寫樂評,甚至自己吹拉彈唱;他還開畫廊,完全浸泡在商業性的買賣之中;即使是後來進入大學做教授,他去的也是正經學者不會去的地方—燈紅酒綠的著名賭城拉斯維加斯(他任教于拉斯維加斯大學),可他對拉斯維加斯不但不排斥,而且讚揚有加。這樣一個人,進入了藝術批評界,帶進來了一股全然不同的氣味,全然不同的口味,全然不同的價值。其實不難看出,希基的文字無論如何出其不意,天南海北,他手中的“飛鏢”所射的靶子始終只是一個:一切人設的藝術界的等級、圈子、高低、大小。由於這些限制全是經我們的人心分別出來的,因此,他飛鏢要刺穿的靶心,是我們人心中的不平等。因此,希基的全部好處,在於他洋溢著全身心的民主精神,用中國人的術語説,即是他發自內裏的對待事物的“平等心”。當杜尚把小便池作為體現“平等心”帶進藝術創作時,希基是把聊天扯淡的平等心帶進了嚴肅鄭重的藝術理論界。他讓我們在理解藝術和對待藝術理論時,放下包袱,轉身回到我們最貼心的感受中去。

希基在論文集《空中吉他》的開篇文字中,對自己的生活以及自己的立場是這樣描述的:

47歲前,我選擇的是一種不上臺面的生活,成天混跡于小唱片店啊,帶樂隊的酒吧啊,跑車車鋪啊,帶畫廊的酒館啊,商業畫廊啊,爵士樂俱樂部啊,雞尾酒店啊,沖浪店啊,書店啊,搖滾樂吧啊,諸如此類。我過的是一種自由職業的生活,倒也頗過得下去。直到1987年,這個國家靈機一動,決定不給過著我這種生活的公民們發放醫療保險了,我得面對現實,只好走進大學去教書。跟著我很快發現,我活了那麼久-從出生到踏進校園教書,才知道自己是一直站在敵對方一邊的。據我在新的生存環境裏認識的大專家們看,這個文明中所有的粗鄙和不公正,都來自那些個貪婪而狡詐的小店主們,他們買進賣出,就像我過去做的那樣。

我覺得挺逗的,因為問題不在誰賣了東西和誰買了東西,而在於你如何獲得談論它們的權利—去找到一批覺得有資格可以與之談論的人。我周圍的這些大專家們很善於談論各種事情。我則在想,他們是否真的認識過個把店員什麼的。我很想知道他們會怎麼看Sumpter Bruton 一個在白天做店員,晚上則是一個非常出色的爵士樂鼓手這樣的人。他還開過一家小唱片店呢,我在他的店裏學到了最多的關於一批爵士樂手的知識,那些樂手們愛著一切是人弄出的聲音。還有,大專家們該怎麼看Mickey Ruskin, Hilly Kristal 這種人呢?他們在紐約開了積聚著樂手藝術家和文人的著名酒吧,人們可以在那裏談論各種事情並聽音樂。

我是知道我的同事們是怎麼想Leo Castelli, Richard Bellamy, Paula Cooper, Klaus Kertess 這些人的,他們都是畫廊主--那簡直該算是撒旦的化身。可這些人,在我年輕浪跡紐約時,只要到那些畫廊去過兩三次,他們就認識我了,會站起身來跟我聊天,聊墻上挂著的東西,他們甚至能從庫房裏抽出東西來給我看,然後跟我説説這些東西。這就是這些畫廊的好處。如果你是像我一樣的小人物,你可以上這些地方去,能從那裏學到很多東西。這些人願意跟你聊天並不因為你會買他們的東西,而是因為他們愛這些東西,又不得不賣掉它們。

我喜歡這類談話,並活在其中,我還給雜誌寫這類談話。對我來説,這是未知之物的核心,是心中之芯:人在談論心愛之物的方式,那是些什麼,為什麼等等等等。結果,我在大學裏待了兩年之後,我卻再也聽不到任何這類談話了。這讓我感到特別糟,連身體都跟著不適應起來。我試圖重新找回這類談天,帶著新的熱情,就像一個孩子從口袋裏掏出小青蛙和他喜歡的小石子一樣。但這不管用,我在校園裏得不到回應,回應的只有懷疑和乏味。我總算明白了,在這種地方我們是坐在一邊哺育文化,並研究它的産物,文化本身是不幹活的。在這個地方,文化還真沒法幹活。而我想要談論的那些東西,帶著社會日常生活的所有氣息,是向我打開過無數的門和心扉的東西,是屬於另外一些人的。

在學校,文化中所有的財富被教授們分為高級和低級的,那種樣子就像百萬富翁們佔著緬因州海灘的最佳地段一樣。在日常的一天裏,我可以跟排隊買東西的婦人聊聊正在播的電視劇,或者跟在賭桌邊的男人聊聊加州湖人隊,也可能跟一個演員聊一位歌手畫的畫,或者竟是跟這位歌手畫家在餐桌上聊天鵝湖中所有男演員的事兒。然而,我卻沒有指望可以跟一個教英文的教授隨便地聊聊庸俗小説那樣的東西。因為在這種地方,通俗小説、畫店裏的畫和酒吧裏的音樂可不是什麼“靠譜”的東西。在一個社會中,這類東西只能是給人嚼舌根子的,其中沒有“意義”。在學院裏,它們就更沒意義,更沒地位了。學院裏的教授們是靠了他們的級別來定地位的,他們是通過引文註釋,通過談論一些他們並不真喜歡的東西,但使用著很權威的術語來確定他們地盤的。他們的表述方式我在讀書時是學習過,體會過的。結果,宇宙間所有的奧秘被這種學科的分工割裂而擯棄在外;在這種避開世囂的地方,世間由人創造的財富被單獨地擱著,我們把它們分開來一個一個去看。我們這麼做就像六根不靜的僧人發誓要禁語,就像蘇丹後宮中的太監伺候嬪妃們一樣。而所有那些把世界整合於一體的有趣生動的東西和我們是分離的。

因此,這本《空中吉他》是關於另外的東西,是非常日常層面的有關藝術,書籍和音樂的東西,是關於它們如何存在於尋常的日子裏並如何感染到人的。這不是關於它們如何起作用,或應該起作用的那種討論,而是關於它們是如何對我個人的感受起到了什麼作用,以及如何對別人的感受起到了什麼作用的描述。這本書裏的文章是真正意義上的“風險寫作”,不是故事也不是論文,而更像是傳説,是建立在真實感受上的濃縮了的敘述,就像它們在真實情境中的樣子,然後在末尾放上點“啟發”。這些是我“直心”書寫的原汁原味的東西。它們都是從我的無知開始寫起,因此它們非常簡單,它們甚至起于一個孩子似的疑問:為什麼呢?而這本書真正的核心就是這個小小的“為什麼”。

作為一個理論家,希基並沒有建立某種所謂理論體系,也無意于在概念上進行一場革命什麼的,他只是從自己最貼心的感受出發來看待世間萬物,包括藝術他亦要如此對待而已。他其實是給人們提供了一種如何與藝術相處的立場,或者説展示了一種心態:讓自己和藝術親密而貼心相處,凡是不能貼心的東西他就不去談論,更加不人云亦云,不跟著自己無內在感受的任何理論遊戲亂跑。他因此對於自己的文集(《空中吉他》)這麼説道:“這本書是該對權威的做法道歉的,因為我這個人從來不為印刷成書的東西動心,如果其中的東西不能印證我的日常體驗,不能組合和提煉這類體驗的話。我也一樣從來沒有體會過什麼高級藝術,如果其中的東西不能印證我日常體驗,不能組合和提煉這類體驗的話。”一句話,他是那種讓自己活得誠實,活得真實,並懂得面對自己感受的人。在他那裏,一切事物,必須符合它在生活中的真實地位,別往上隨便添加什麼。他讓自己深深沉浸在日常人生之中,愛這種日常並尊重這種日常。由於他對於美國文化,美國生活有一種當下的把握,不從流行概念出發,而是從流行事實出發,因為他對於集體持有的概念非常敏感而且非常懷疑,他認為,藝術,在每一個層次上都是集體概念的産物。無論是葉慈,是卡通兔,是抽象表現主義,都是由集體概念支援出來的。

這樣的一個人,看待藝術的方式是-就像人類做任何活動的基本動機一樣,藝術藝術應該是讓人看了高興的。藝術供人看的功能應該超過讓人想的功能,放下你自以為是的政治身段,漂漂亮亮,高高興興就好,回到感官美的位置上去。他的這個提法起初讓藝術理論界非常反感。根據他自己生動的文字記載説,“教授們在他們座位上聽得根本坐不住,在一片混亂之後,就站起來走掉。該給的酬金不給了,安排的請客取消了,連起訴的威脅都出現了。”在一所藝術學院,甚至在講台下面有女生一排站起來,一起叫他“豬”。然而,他現在卻被美國人認為是最優秀的藝術批評家,他薄薄的文集一版再版。希基對此笑説:“二十年前,我被看成是一個徹頭徹尾的享樂主義者,今天我被看成是一個知識分子,我其實沒變,但世界變了。”

|