2015 年11 月11 日我應上海藝術研究所邀請參加 “中德城市藝術文化和藝術教育研究”研討會,有幸與德國杜塞爾多夫藝術學院庫尼伯特· 伯林(Kunibert Bering) 教授相遇並相識。他演講的主題是“全球化世界中的城市文化和藝術教育”,其中特別觸及到當今世界藝術表達的跨文化問題的思考。我以為這的確是世界打開之後藝術家們一定要面對的,也就是説跨文化思考是當今藝術表達在全球化語境下遇到的普遍性問題,十分重要。很值得我們共同去探討。

11 日上午與庫尼伯特·伯林教授在會議上的對話,我還記憶猶新。那天確實很有感觸,原因可能是“跨文化”這個問題我已想過許久,頗有觸動;並且伯林教授突然又將我的“指印”作品與德國著名畫家蓋哈德· 高博納(Gotthard Graubner) 的抽象作品比較。原本與伯林教授的相遇就是一次偶遇,他卻又帶來了一次使我與高博納巧遇,跨文化的偶遇和巧遇的觸碰,使現場的討論氣氛一下子達到了高潮。雖然,我與伯林教授分析作品的角度和觀點有所不同,但我很感謝伯林教授演講中對我“指印”作品的跨文化思考所給予的高度評價。誠然,也可以這樣理解一位西方學者,在不同文化背景下卻能夠發現一位與藝術史完全不同的當代藝術家的作品的特殊價值,但由於跨文化思考有著多維度的關聯,理解的範圍和深度必然存在著困難。顯然伯林教授已經很精彩了。

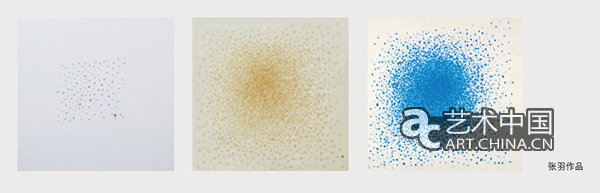

我的“指印”與蓋哈德·高博納的抽象作品

其實,今天有更多的西方學者開始關注中國當代藝術,也是刺激中國當代藝術未來深入發展的可能。反過來講也是對西方藝術發展的刺激。那麼在這個認識過程中,誤讀、誤解也是可能的。所以,藝術表達的跨文化思考這一問題是世界性的。我們也不要擔心那些誤解和誤讀,即便誤讀也不一定完全是壞事。但是,必須清楚哪些誤讀我們應該指出並矯正。一方面需要把我們對自身文化的新認識、新思考傳播出去。另一方面,將自己的藝術表達更具包容性,想像的、共賞的可認識空間更大。

於是,我非常有興致思考伯林教授演講中,將我的“指印”作品與德國著名畫家蓋哈德· 高博納的抽象作品進行比較。特別是,他闡釋的兩者間共性所在而引發的問題。如果從中西文化融合的角度審視這兩位藝術家的作品,討論融合的共性,自然是可以的。但從跨文化的角度講是遠遠不夠的。跨文化思考不只是對現狀可能性的討論,關鍵是對未來的前瞻性思考。而恰恰是,將這兩位藝術家作品的比較不能構成共同的前瞻性討論,也正因為如此我發現伯林教授對“指印”作品的認識不夠充分。

事實上,任何學者在面對中西兩種不同文化背景的兩位藝術家的作品比較,一定會關聯以下三個層面的問題:一、對兩種不同地域文化理解的深度;二、對中西藝術史的比較所把握的認識深度;三、對藝術家藝術創作的動機及探討方向的追問。

藝術表達在探討精神層面這一永恒話題的背後,其更深入的認識不僅僅會觸及哲學層面的思考,還直接關聯于藝術史中的方法論及藝術史的上下文關係。這決定了藝術作品對過去和未來存在的意義和價值。藝術批評及學者對藝術作品中的跨文化思考需要建立在對作品的藝術史意義的深入認識,這包括對整個藝術史的了解,更重要的是對藝術家文化背景有較深入研究。只有如此才能正確把握作品及對作品未來性的判斷。

今天繼續與伯林教授探討,我的“指印”作品與高博納的抽象作品中他所理解的共性。分析究竟是共性還是其他?基於這種比較,首先要打開藝術史,我們不難發現畫家高博納的抽象藝術屬於抽象表現範疇,他所面對的問題是怎樣在抽象藝術中確立自己,或許他也會思考如何超越抽象表現的藝術史問題。而這個問題高博納解決的如何,在我看來對他在藝術史中的未來相當重要。

而“指印”作品,已然超越中國繪畫史。如果將“指印”作品放在西方藝術史,我面對的問題是如何超越抽象主義、抽象表現主義。“指印”通過棄筆的指印行為,超越了繪畫、超越了抽象表現主義及傑克遜· 波洛克(Jackson Pollock)。那麼,“指印”作品完成了對這兩條線索的超越。於是,我們發現“指印”作品與高博納的抽象作品,在面對藝術史時各自出發點不同,解決問題的方法和結果也不同,所以討論兩者的共性是牽強的,不可能深入下去。

伯林教授在演講中特別強調了畫家高博納的抽象作品與我“指印”作品具有跨文化思考的共同性。如果從淺層的中西關係上或許也能夠説通一點,比如與道教、佛教的某種關係。但是,對這兩類非常具有代表性的藝術作品的分析和比較,僅從這兩點分析是遠遠不夠的。若從伯林教授展示的作品看,以相似的色彩視覺強調作品之間的相同性,也會讓讀者感到他對兩位藝術家作品,在創作方法論上的研究不夠。才出現了分析作品的表像化和偏離。同時也淹沒了“指印”作品在創作方法論上的創造性和未來性,這一忽略也就有誤了伯林教授這次研究項目的深度。

方法的不同必然生成兩條線索

我也簡單説説畫家蓋哈德· 高博納。首先,我欣賞他的抽象作品。記得2013 年6 月“威尼斯雙年展” 上,我的作品與高博納的作品相遇。高博納的抽象作品懸挂在樓下展廳的墻壁,而我的“指印”裝置作品在其樓上展出。開展幾天后得知他去世的消息,深感惋惜。對於藝術作品本身,我更喜歡他的一些那種比較清透的、見不到筆的痕跡卻輕柔的抽象作品,不僅因為他將色彩自由地揮灑在像巨大枕頭一樣,既柔軟又富有彈性的布面介質上的快感和衝動;而有些作品又是那樣靜靜如水般的清透,有如佛教心性的緩緩流淌。或許畫家對這種介質的選擇,可能與他過去經歷有關。高博納曾有一度興致于反覆描繪女人臀部,這種感受不無可能從中獲得某種轉換。也只有在那種富有柔軟彈性的介質上,色彩才更具有柔性和通透性,才會獲得視覺上彈性的感覺,而重要的是他的這種認識有效地創造了個人語言,西方抽象藝術的發展幾經絕路寸步難行,能做到這一點是來之不易。

但有一點我們必須清楚蓋哈德· 高博納的抽象作品,究其方法仍然屬於抽象表現。換句話説,還停留于抽象表現的繪畫層面,雖然具有屬於自己風格的識別度,但沒有超越抽象表現主義。如果把我的“指印” 作品與蓋哈德· 高博納的抽象表現作品相比較,雖然都顯示出對不同文化的疊壓痕跡,在視覺的表像上似乎也可以理解是所具有的通性。但我們卻不能忽略兩位藝術家中西兩種文化背景所關聯的方法論問題,以及與藝術史中的方法論關係。我相信庫尼伯特· 伯林教授對西方藝術史的認知和把握,以及對畫家高博納抽象作品的判斷。問題可能出在伯林對“指印”作品多層面的理解與藝術史方法論關係上的再認識及判斷。

庫尼伯特· 伯林教授為了論證我們作品之間存在的共性,還指出蓋哈德· 高博納抽象表達與書寫的關係,而且是使用巨大的畫筆通過巨大的揮灑力量在畫布上的涂寫。但問題是高博納抽象表達無論如何參與書寫性,無論用多大的畫筆,用多大的力度,其仍然處於抽象表現繪畫的層面。這是高博納先生認識方法論與創作方法所決定的。

我之所以指出伯林教授對我的“指印”作品和高博納抽象作品所確認的相同性是出了問題。首先,我的“指印”作品重要的是對方法論的改變,這一改變不僅指中國傳統繪畫史水墨畫的方法,還有西方藝術史的抽象表現主義。這與高博納的抽象表現方法完全不同。關鍵是,方法的不同必然生成兩條線索。

進一步説,“指印”表達及方法論的文化線索來源於中國傳統文化的關係,這不僅僅是伯林教授指出的道教文化。還有與佛教的關係,禪宗、心性論、老子等等多方面的文化關聯。當然這些都是潛在的。重要的是棄筆而選擇“指印”行為的動機,改變了中西藝術史兩條線索中原本的方法。首先,是對中國傳統繪畫史傳統文人畫筆墨規範的終結;其二,是對西方藝術史中抽象藝術發展線索的抽象表現主義的超越。

如果你有超越藝術史的野心,這就是擺在你面前的兩條線索的兩座山。我們只有翻越這兩座山,才能獲得你自己。一座是中國繪畫史的傳統文人畫這座山;一座是西方藝術史繪畫線索中抽象藝術這座山。這座山包括抽象主義、抽象表現主義。這兩座山促使我從80 年代末開始摁壓指印,1991 年棄筆決定自己的獨立立場,並一直走到今天。

筆墨似乎一直被認為是水墨畫的核心問題,而筆墨與毛筆是無法分割的,於是毛筆這一工具始終扮演著重要角色。“五四新文化運動”後的水墨畫革新,使毛筆似乎改變了一個方向。但實際上毛筆只是一直處於毛筆使用上的兩種可能性認知,一種,毛筆仍然是毛筆,繼續通過皴、擦、點、染的書寫筆墨方式,這一方式不但始終沒有獲得突圍的方向,並且一直處於滑坡;一種,毛筆成為油畫筆,將毛筆拖進西方藝術史的素描結構、素描造型、色彩,現實主義、超現實主義、抽象主義、抽象表現主義等方法中改造水墨畫。這好像是一個方向。上個世紀40 年代,徐悲鴻、林風眠領軍中西合璧,之後的畫家們一直沿走的都是這條路。前輩還有蔣兆和、吳冠中、劉國松等都是。時至今日我們發現中西合璧是一個難以繞出的大陷阱。慶倖的是直到二十世紀90 年代,我一直努力的“實驗水墨”現象是站在自身文化立場從跨文化角度針對抽象主義、抽象表現主義終究逃出了中西合璧。成為中國現當代藝術30 年來唯一從本土走出的藝術現象。事實上,我的“實驗水墨”藝術實踐為未來提供了前進的方向。而我的“指印”是從“實驗水墨”中突圍的。

綜上所述,我們不難看出“指印”表達選擇棄筆,是選擇新語言的建構。而從語言的建構講,一是與傳統水墨文人畫的表達方法脫離關係;二是與水墨畫畫種脫離關係,以此達到超越水墨畫;三是在方法論上與西方的抽象主義、抽象表現主義脫離關係,也就是超越西方的抽象繪畫。從而達到既超越中國繪畫史中的水墨畫,也超越了水墨,同時亦超越了西方的抽象表現主義。從此,改變了中國繪畫兩千年的命運,水墨作為畫種的時代被終結。水墨不只是水墨畫。

棄筆後的“指印”作品,其方法是指印畫押的文化概念。通過肉身的契約指印行為在宣紙上留下指印的痕跡。然而,平面宣紙上所留有的反覆重復的指印痕跡,因圖像、圖式的清零,而不再是繪畫。“指印” 在主觀上是將行為的指印痕跡極度平均化,以此消解平面視覺上的變化,從而達到去繪畫性,超越中西繪畫藝術史上的繪畫問題。由於“指印”的媒材是宣紙,而宣紙材質的通透性使“指印”作品可以是平面,也可非平面。可以通過空間展示“指印”表達的不同面向。換言之,就是將指印方法打開後與空間、場域或某種自然性發生關係,這是繪畫無法呈現的境界。如此,“指印”作品遠遠超出了庫尼伯特· 伯林教授的認知。

更重要的是,“指印”作為表達還呈現了指印始於“一”而又歸於“一”的觀念,放空過去已有的一切直接進入覺悟境界的層面。也就是説,選擇了“指印”就是選擇了放下現實,放下物質世界的精神探尋。面壁、修行,雖不是“指印”特別強調的根本和目的。但藝術家通過無目的的身體指印行為反覆觸碰宣紙,這一在時間流逝過程中體會的生命存在之修煉般的空靈狀態,是繪畫過程無法獲得的。

“指印”作品,在方法論上的特別性將打開更多的外延。因此,指印方法可以視為我藝術創作方法論上開始展開的第一步或過程。事實上,繪畫是畫家的手段,也是畫家表達的目的;那麼,繪畫形式就是一種目的的形式。指印行為既不是畫家所為,也不是藝術方式的存在目的;“指印”無始無終,既無目的,也無形式。在此“指印”只是流失時間過程的存在痕跡,呈現過程只是一種思想認識。毫無疑問,繪畫與指印行為不在一個層面,兩者之間不構成任何問題,也就不可能具有共性,兩者不能相提並論的。指印行為本身就是“指印”表達核心的精神所在。

全球化語境應建立在對藝術家個案的了解

在全球化語境中對藝術作品表達的跨文化思考乃至判斷,需要建立在對藝術家個案的深入了解,以及對藝術家文化脈絡的諸多關係的基本認知,還要有對中西藝術史比較關係的敏銳把握。一支毛筆述説著千年水墨文化的歷史,毛筆在經歷了文人畫高峰的過程到“五四新文化運動”,再到’85 美術思潮,棄筆不僅是對水墨作為畫種的時代的終結,也是對西方抽象表現主義繪畫的超越。

客觀地講,從全球化語境下的跨文化思考看中國現當代藝術發展30 年來,藝術家們在這個問題上的思考是單薄的、粗暴的、甚至是混亂的。其實,大家都知道我們幾乎全部的藝術家都是把西方藝術史的方法直接拿來使用,沒有人覺得不好意思。同樣,中國的藝術批評在面對藝術家的作品時也是混亂的、表面的,甚至是強暴的按照西方藝術史邏輯進行判斷。目前,我們的藝術批評以及理論研究對藝術發展的未來,提不出任何客觀的、前瞻性的研究線索。這表現在一些研究者,一方面很想站在藝術家之上高談理論,而忽略藝術家個案實踐的前理論,使其所謂理論懸空無法落地。再一方面,因知識結構的問題無法深入閱讀藝術家作品。這一障礙將導致無法從眾多藝術實踐案例中發現有價值的,以及對未來具有可能性的東西。誠然,無論是批評家,還是藝術家知識的廣博和學養的豐富都是至關重要的。

西方學者關注中國當代藝術始終存在著某些片面性,他們坦然于站在自己的立場看對方。很顯然,全球化語境下的藝術表達的跨文化思考一直是有隔閡的,這一點特別反應在西方藝術批評和眾多策展中。其中最主要的問題還是話語權導致的,他們習慣於把我們當代的東西置放在他們的邏輯系統中。但遺憾的是,中國現在的藝術批評也是大多都不清楚應該做什麼?在中西這兩者之間也始終辨認不出自己應有的位置和發展線索,所以基本上是跟著西方跑。從我們多如牛毛的策展中都暴露了這些混亂不清的問題,無論是處於國際的華人藝術批評、策展,還是國內的藝術批評、策展亦如此。

所以,我這篇文字不是對伯林教授的質疑,我覺得更是一次學術對話的交流。這次對話引發了我對以上問題的進一步關注和重新認識,我從中也獲得了很大的收穫。

中國目前的藝術現狀是30 年來最糟糕的時期。藝術幾乎全部被商業化、市場化,藝術家們也大都每天穿流於各種商業慶典或江湖應酬。可以説,我們大多的藝術家對西方藝術是無知的,一方面只是靠著非常零散的印象想像西方藝術,並一直處於模倣狀態。中國當代藝術還存在著非常淺薄的認識,這反映在一些作品簡單地使用國家符號,以及具有象徵性的文化元素,比如:書法、漢字、火藥、香灰、太湖石等,直接拼用西方藝術史中的方法及藝術表現形式,甚至是直接照搬。使用符號和元素表面上看是回歸傳統,事實上,這説明中國現當代藝術30 年來並沒有發生本質的改變,還是停留于表像。

如何正確認識藝術表達全球化的跨文化思考,怎樣才能客觀準確地把握藝術表達的方向及本身的問題?這當然不僅僅是藝術家所面臨的困境,也是藝術理論研究與藝術批評的困境。也可以理解為是當今世界理論建設的不足或缺失。

(張 羽)