採訪人_于海元

庫藝術(以下簡稱“庫”):首先要談的是你的作品中對現實狀況的反思與藝術語言表達之間的關係。從“騎墻”中“撲面而來”的城市到“蛋殼裝置”,它們的運用是否都是你對“現代性”反思態度的一種折射?

翁奮(以下簡稱“翁”):我一直以來都認為藝術最重要的是態度,而不是方法。怎樣將你對世界的態度與看法呈現出來,是一個表達方式的問題。這樣就很容易理解為什麼我會選擇攝影、裝置、繪畫等不同的方式去表達。無論哪一種表達方式、材料或是媒介,判斷的唯一標準就是它能否把我的態度清晰完整的呈現出來,這種態度裏面就包涵了我對現實社會、個人、文化、藝術方方面面的審視與思考。

庫:最初為什麼選用蛋殼作為裝置材料?

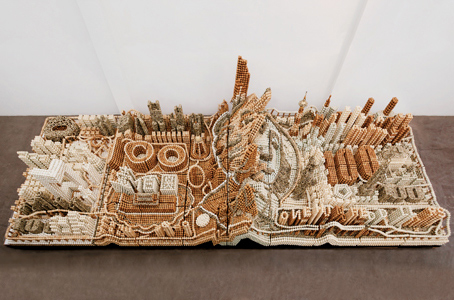

翁:我在創作中喜歡選擇一些“臨界物”來作為表達的符號。比如説《騎墻》中的“墻”, 是我的作品中非常重要的一個符號,它暗示了過去與未來、鄉村與城市化、現在與未來之間的“臨界點”。而“雞蛋”既是一種生命的孕育,但也非常容易破碎,它是生命與死亡之間的“臨界點”。有一句成語叫“危如累卵”,讓人聯想到當今中國空前的“城市化”,表面看上去光鮮亮麗,但事實上掩蓋了很多的問題與矛盾,這也啟發了我用蛋殼來作為創作的媒介。猶太人有一句諺語:“不要把所有的雞蛋放到一個籃子裏”,這既説明瞭雞蛋的珍貴,也反映了雞蛋的脆弱,也説明瞭只有一個籃子是非常危險的。從這個意義上來説,“臨界”是我一直以來非常喜歡運用的一種概念,只是在《騎墻》中我選擇了“墻”與“小女孩”作為象徵物,而在“蛋殼裝置”中選擇了“雞蛋”作為象徵物。所以對我來説,選擇一種材料,從來不是一個“視覺”和“材料”問題,而是一個“意義”的問題。

庫:你對媒介的選擇是非常自由、開放的,實際上最具有翁奮特色的還是你面對現實的眼光和態度,這應該才是了解你作品的重點?

翁:我一直以來都以審視和批判的態度來看待自己的生活和整個社會的狀態,一直把自己看成一個全球化背景下的中國藝術家。《騎墻》最早是在海口拍攝的,但我不是在討論海口的問題,而是討論在全球化背景下,中國在現代化和城市化的過程中所面臨的問題和在這個過程中我們心理狀態的變化。之後我又把眼光從中國衍伸到全球,開始關注一些國際化的問題。我有時是從“大”觀“小”,有時是從“小”觀“大”,這樣我的作品在“物”的層面上就呈現出一種多樣性的狀態。我們要思考什麼,討論什麼?這才是我所關心的。

庫:你的作品總是在“面對問題”,而不是從藝術語言、視覺出發。這種創作觀念從什麼時候開始確立起來的?

翁:我從一開始就沒有把自己界定為哪一類藝術家。《騎墻》剛出來的時候,很多人把我稱為“攝影家”,其實在《騎墻》之前,我做了很多影像、裝置和行為等實驗性的作品,只是在這個過程中因為對某些問題的思考,才帶來了對攝影的運用。2003年我又做了《觀景臺》等小型裝置,2005年開始運用蛋殼做作品,2007年在海南和幾個藝術家合作開始做“拆了旅行社”計劃。所以我一直保有一種開放的態度,只要這種方式能夠把我想要表達的問題講清楚,那它就是有效的。

庫:有很多藝術家可能不喜歡經常變換材質、媒介,因為牽扯到一個認可度的問題,保持某種一致的風格易於得到人們的承認?

翁:對我來説這不是問題。因為人們對我的認可,是基於我對社會現實的關注和帶有批判性的審視態度,這是一以貫之的。

庫:“蛋殼裝置”在你的作品中,可能是最具有技術難度的,在第一個“蛋殼裝置”做出來之前,對效果有所預設嗎?在工藝上有沒有遇到問題?

翁:每一個作品創作之前,我都會做一些實驗。做“蛋殼裝置”首先要考慮怎樣運用蛋殼:使用原生態的蛋殼還是要做某些處理?這既是技術問題,也是一個概念問題。選擇一種外觀比較漂亮的蛋殼處理方式,是對當代社會越來越追求一種表面光鮮亮麗的生活態度的反思有關的。再有像怎樣將蛋液脫離蛋殼,怎樣將蛋殼變得堅固等等科學、化學方面的技術問題,也需要諮詢一些專家。在拍《騎墻》之前,我也整整花了半年時間來做實驗,選擇將怎樣的墻、城市背景、人物包括服裝結合在一起,才能達到我最想要的效果。所以當我們有了一個概念之後,必須要用最有效的視覺方式去呈現它,藝術家必須要有這種技術上的判斷力。有些作品也是因為在技術、工藝上沒有達到自己的要求,所以最後失敗了。

庫:你的很多作品都有一個特點,就是外表的“光鮮”與觀念的嚴肅性之間的對比,這是否也是你作品一個非常重要的特點?

翁:我喜歡用一個漂亮的外衣去包裹一個嚴肅的問題,這種方式一直貫穿在我的作品當中。事物永遠是在兩極之間轉換的,也就是我所説的“臨界”點。這在中國傳統思想中也可以看到,比如説“太極”,有無相生,相互依存。只不過我用來表達當代社會所存在的問題和我們現代人的內心狀態。

庫:在這個越來越全球化的時代,實際上一個中國藝術家的工作也可以放到世界的語境下來觀察,你認為自己作為一個中國藝術家帶來了怎樣不一樣的思考?

翁:我更願意從個人化的角度出發。我生活在中國,整個判斷系統是建立在中國的基礎上,但我又把自己放在一個全球化的視野下去思考,去觀察,所以自然就會帶有一種個人的角度去呈現出我對這個世界的態度。這裡麵包涵了各種我認為重要的因素,其中可能有中國的思想,也可能有我個人的態度,它們是混合在一起的,可以稱為一種“個人化的中國性”。其中最重要的還是我的“個人性”,只有“個人性”是非常明確地時候,作品才能呈現出獨特的價值。

庫:“蛋殼裝置” 下一步會往哪個方向發展?

翁:一個線索是“貨幣三部曲”,第一個作品是五十元的人民幣上的城市“蛋殼裝置”名為“美麗新世界”,第二個是一百元人民幣與一百元美元相互衝撞的“蛋殼裝置”,取名為《意識形態》;第三個是五十元歐元與五十元人民幣的聯合,就像兩個板塊結合在一起,相互滲透,相互對抗,中間形成一個火山,通過這三件作品,把影響全球經濟發展的最重要的幾個關係呈現出來。另一個線索是要做中國里程碑式的“新建築”,比如像“鳥巢”、“CCTV大樓”、“三峽大壩”這樣的一些大型“蛋殼裝置”。除此之外,還會做一些“紀念碑系列”,會選擇一些重要的影響國際政治經濟的建築。當做完這些之後,“蛋殼裝置”的項目基本上就完結了。

庫:今年還有哪些創作計劃?

翁:現在正在做的項目是和幾個海南的藝術家(劉軍、馬傑、陸運章)合作的“拆了旅行社”藝術造訪項目。這個計劃的動機是來源於2007年我的老家要改造成為中國最大的衛星城,很多的居民需要搬遷,土地要重新進行規劃,而最終的結果就是“被城市化“。我們想要討論的問題就是在這種新的城鄉變化當中,我們內心所形成的衝突,並帶著這個問題去和當地人交流,工作,去追問這樣的一些變化給人們帶來了什麼。我們用“旅行社”的名義邀請了很多人來訪問這個即將消失的地方,取名為(“拆了旅行社” - 藝術造訪計劃) 。

藝術項目將會包括文獻、訪談、實物,紀錄片,當地農民和各類參與人員共同創作的作品等,還會保留一些與他們的生活有關的實物,並利用這些舊有的物品,與藝術家一起合作創造一些新的東西,這會是一個非常開放的藝術形態。今年海南也希望介紹一些具有國際化背景的本土藝術家的工作,讓公眾對海南的當代藝術有所了解。他們選擇了兩個人做個展,一位是海南籍的台灣抽象畫家陳顯棟,已經八十多歲了,另一個就是我。我們之間相差三十多歲,藝術創作也完全不同,把我們兩個放在一起做展覽,就是要表明海南的當代藝術不僅僅是本土化的,也是在更大的範圍內對世界、對人的狀態的一種思考。我本人也非常希望在海南推動當代藝術的發展。除此之外,在今年斯洛維尼亞“歐洲文化首都”的藝術項目中也將會有我作品的戶外大型公共個展項目。