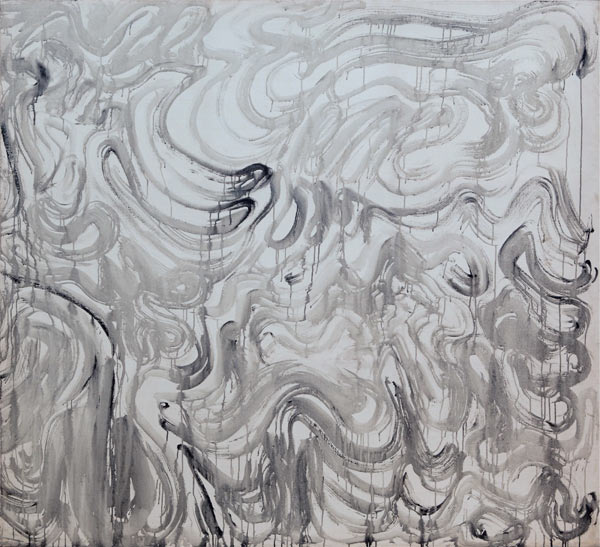

《一家子》,亞麻布油畫,220 cm ×250cm ,2009年 《一家子》,亞麻布油畫,220 cm ×250cm ,2009年抽象與具象,水墨與彩色,毛筆、宣紙與油畫、亞麻布,所有這些在袁運生這裡都不存在“對立”,也正是因為有了如此的胸懷與氣度,他的作品呈現出如此多樣、不拘一格的面貌。冥冥之中,畫家筆下扭曲、質樸的動物與小人仿佛就是在彩陶、泥塑抑或是青銅器中似曾謀面,面對如此“汗牛充棟”般的作品我們無從考證其中形式語言的由來,也無法摸清作品背後觀念的出處。藝術史中,那些基於形式語言對藝術家所做的分期、分階段的歸納手法與針對各種流派而提出的“XX主義”在袁運生這裡都變成了無效的方法與概念,然而也正是在這種混沌、多元的審美意象中,我們體會到了厚重、博大的民族魂魄,這是對袁運生多年來重塑與再造民族精神的印證。 a+a:您的生活經歷與藝術歷程都是非常豐富的,您在上世紀60年代跟隨董希文先生學習;1979年創作北京國際機場壁畫《生命的讚歌——歡樂地潑水節》,在國內引起廣泛地反響;1982年應邀訪美,期間深入地接觸、研究過西方國家的“當代藝術”;回國後致力於美術學院的教學與中國傳統藝術的研究工作。能否談談您對於中、西方藝術之間的理解? 袁運生:我在美國考察期間,可以説親歷了西方當代藝術在這幾十年間的變化過程,也正是在這個時期,他們提出“繪畫終結”。我體會最深的是中、西兩種文化之間思維方式的差異,西方的現代藝術從浪漫主義發展到印象派、後印象派,演變為表現主義(梵谷)、象徵主義(高更)、結構主義(塞尚),以至於開啟現代主義藝術諸多流派。總的來看,他們的藝術發展軌跡是“線性”的,是在一種 “否定之否定”的邏輯下不斷推進的,但是沿著這樣的邏輯發展過來,就必然會面對“終結”或者説是 “閉合”的結果。在這樣一種不斷“推陳出新”、“標新立異”的思維方式下,藝術家自己就會在形式語言與材料語言上窮盡各種可能性,發展到最後,他們只能自己宣佈藝術的死亡、藝術的終結。反觀中國幾千年以來的藝術史,我們是沒有這種不斷地“革命”式的邏輯的,幾千年來所積累的文化、藝術的精華都是我們的養料,這就形成了一種“螺旋發展”的軌跡,而每一次的發展都是在原有基點上的昇華,每一次繼承與拓展都是一個更宏大“圈”,而不是西方現代主義以來 “直線”形、相對單一的模式。幾千來,我們的藝術家都是很自由地將廣博的營養吸收進來為自己所用,而不是像西方的現代藝術那樣,只盯著他前面的哪一個人,以他的創作作為自己的藝術語境,對他進行批判、修正、超越。但是這近100年以來,我們這個民族是在西方的 “堅船利炮”中被動地進入到現代的“民族國家”的,也正是在這個被動轉型的過程中,我們很多人,在各個領域都唯西方“馬首是瞻”,做什麼事都看西方的標準,這是很可笑,也是很可悲的。 a+a:西方在未進入現代社會之前就在 “啟蒙運動”中確立了現代社會的價值觀念,其中很重要的一個結果就是“整體進步史觀”的確立。這種所謂的“科學歷史觀”強調人類歷史的統一性、可解釋性與可預見性,因此原本客觀、多樣的歷史變化過程就被人強行地建構成了“線性發展” 的模式,並被視為唯一的與普適的,進而在時間的先後順序以及社會形態的屬性中賦予善與惡、進步與落後的價值內涵,其實質是將時間的先後概念偷換成了價值上的好與壞的判斷。在這種邏輯下,從屬於過去社會的一切的政治、經濟、文化、科學也就都是落後的。進入上世紀中、後期,西方也有很多學者,特別是社會學家對這種 “廣義進化論”或者“庸俗進化論”有一種自覺的批判。 袁運生:我是以自己這十多年來的親身經歷來反思的,所以我才要提出我們的藝術要有我們自己的邏輯,有我們自己的藝術主張與藝術標準,不要再跟著西方人的思路跑了。西方人自己宣稱自己進入“後現代”社會就是宣佈他們現代理論的破産。中國發展到現在這一步,再不重新找回自己的根,發展自己的文化,西方人還是會瞧不起你的。在我看來,這是一件急不可待的事了。 a+a:自1996年您回國以來,您常年帶領課題小組以及您的學生去祖國各地考察;投入了大量的財力、物力來複製傳統雕塑,並以此作為素描教育的範本,改革藝術教育,您認為改革藝術教育的意義何在? 在這一改革計劃中,您具體是怎麼操作的? 袁運生:長久以來,我們一味地強調創造,但是如果我們不認同自己文化的“根”,能否稱之為獨到的“創造”?這種創造能否走遠?只有在中央美術學院的教學當中開啟了這個“先河”,我們才能夠談提升“軟實力”這個話題,開始走我們自己的路;同時,作為一名中國人肩負起傳承與發展民族文化的使命。改革開放這麼多年以來,在國內直接與西方對話,欣賞他們藝術精華的機會並不多,我們不可能有條件像歐洲藝術家那樣“浸泡”在他們的母體文化中,同時我們也忽視了自己的文化根基,所以我們整個的教育體系是建立在“沙子”上的。如果校正這些問題,就要讓年輕一代的人了解傳統,摸透它的來龍去脈,摸到文化的精髓,所以就要搞教育體制改革,在系統的學院教育當中給予學生這樣的問題意識,找到文化的母體,有了這個基礎再談創造。 在幾年來,我們大量複製了民間雕塑中最精華的部分,現在仍在繼續。比如説,北齊時期的許多現存佛教雕塑裏就有不乏精品,過去總討論民族性、民族化的問題,一看這些雕塑就會給人很多啟示。在這一時期的雕塑中(羅漢像除外),工匠們將中國人的氣質附在了神的身上,那種溫和、內斂、含蓄的情緒是在其他造像樣式中看不到的,這正是我們的民族性、民族精神的體現,它體現了中國人“天人合一”的世界觀,而不是西方雕塑中人淩駕於自然之上的那種氣質。義大利文藝復興大師米開朗基羅的《大衛》是西方雕塑藝術的一個代表,他有一戰無不勝的、無所畏懼的巨人的氣質,整個雕塑的肌肉、骨骼、捲曲的頭髮都非常美,但這不是我們的審美。我認為在藝術學習中,將《大衛》作為臨摹、描繪的對象,只能作為一個能力的訓練;但是作為藝術訓練,理解、學習中國藝術傳統,這不是畫《大衛》就可以解決問題的。我們將古代雕像與古代青銅器造型系統中的重要作品複製出來,作為美術學院基礎教學的教材。  《大化縱浪》(局部), 水墨 宣紙,200 cm ×230cm ×3,2009年 《大化縱浪》(局部), 水墨 宣紙,200 cm ×230cm ×3,2009年我認為石雕藝術與青銅器藝術是兩個互為補充的造型系統:古代雕刻是比較具象的造型語言,而青銅器上的造型語言則是十分概括、凝練的,比如商代的 “饕餮”形象,西周的“雲雷紋”,它既是具象又是抽象的,是極有價值的形式創造,它對形式的把握、對造型語言的把握可以説發揮到了極致,多一分則繁,少一分則空,如果我們學生知道、了解了這個東西我覺得是非常有好處的。 a+a:您所複製的青銅器有什麼年代上的考慮麼,比如説商、周、春秋時期?袁運生:什麼時候都可以,夏、商、周都可以。中國後來是因為銅礦找不到了,青銅的文化才會停滯下來,退出了歷史的舞臺,但並不是説它沒有價值。我們的青銅具有獨特的造型的魅力,它的任何一個細節的把握都十分精到。我們現在不曉得就有多少種不同造型的鼎,而每一個鼎都有自己獨特的氣質,好像自己都能講出故事來,這麼高超的技藝和它的把握的能力,我覺得這是藝術上非常重要的經驗。恐怕再沒有比青銅器更能準確地來詮釋“藝術”這個概念的了,因為這是一種徹底的創造,而不是模擬;它背後還有精神的訴求,而不是無病呻吟,藝術創造中的最高水準在這裡都有很好的體現。 a+a:董希文先生之所以能畫出《開國大典》這樣具有民族氣韻的油畫,並在很早就明確提出 “油畫中國風”,我想這和他在1943年去敦煌,系統臨摹敦煌歷朝的宗教壁畫是分不開的,之所以會在藝術創作及藝術觀念上反映出這種自覺的民族意識,是因為他吃過這個“開口奶”。在今天,您提出用中國傳統的造像、雕刻藝術來改造高等美術教學,這其中是否也帶著對於前一輩人經驗的思考與延續? 袁運生:我是董希文先生的學生,是在他的工作室畢業的,對董先生及他的藝術思想有著比較深刻的體會,他的這種民族自信心並不只是一種空泛的願望,而是經過切身的實踐後提出的。董希文先生出生在一個有著良好文化底蘊的家庭,他的父親董萼清是個鑒賞家,為地方也做過不少的好事,所以董先生對民族文化的尊重和學習的態度可以説是很徹底的。董希文先生對“油畫中國化”很有信心,他其實就是把油畫作為一種工具拿來用,最終畫裏畫外要體現的是中國的人文精神。 a+a:在50年代後期您就自覺地畫白描,走與美院教育不一樣的路子;1978年您去雲南西雙版納寫生,運用白描的技法畫了大量的寫生創作,所以在1979年繪製首都機場壁畫的時候,您繪製了大型壁畫《生命的讚歌——歡樂地潑水節》,既體現了民族的形象,又具有民族的語言特色,這與您對民族藝術營養的汲取不無關係吧? 袁運生:我之所以能夠畫出首都機場壁畫《生命的讚歌》是和這次的寫生考察的經歷分不開的,如果我如果沒有去西雙版納,恐怕畫這個就比較困難了,即使是畫可能也是另一番面貌了。 a+a:您為什麼對傳統的白描藝術情有獨鍾? 袁運生:白描是最直接的一種藝術語言,最概括、最簡潔,而且能夠很好地表現我的感受的。我認為就藝術而言,並不是越複雜越好,單純的形式才更容易提煉出言語的那種力度、強度,而這個“強”並不一定是顏色重或者亮,而是指語言的清晰、明瞭和高度的概括性,所以我覺得中國造型藝術在白描方面有很高的成就,而油畫就應該吸取這些民族藝術當中的精華。中國畫裏的“筆墨”語言有很高的價值,可以從中吸取很多營養,所以我覺得這是沒有什麼界限的,包括我們的民間藝術也有很多好東西,是非常提煉的。 a+a:其實當年董希文先生臨摹的敦煌壁畫也都屬於“匠作之事”,是不同於我們所追捧的由大師執筆的傳世作品。 袁運生:對,我們目前留下來的古代壁畫幾乎都是匠人畫的,但是我們稱他們為匠人,並不見得他們就沒有創造力,這都是因為我們把“名分”看得太重了。好像工匠的藝術水準也就低一些;藝術家的造詣就高一點,這個“有色眼鏡”是要不得的。  《魚》,1981年 《魚》,1981年a+a:您在留居海外的時候就“惡補”中國文化,其中參閱了很多考古學方面的研究成果,這種跨學科的研究對您的藝術創作以及教學有什麼影響? 袁運生:20世紀,我們的考古學取得的成就是很高的,其中有幾位考古學者確實是世界頂尖的。我在旅美期間就在哈佛大學結識了張光直先生,讓我最為印象深刻的就是他曾經很自信地公開表示:“在此前的整個西方理論體系無法解釋中國文明。”我想這對傲慢的西方人的打擊是很大的,而這句話是個真理,西方的理論體系怎麼可以解釋我們的文明呢?我們的文化是在之外之獨立的文明系統,我們可以而且必須在自己的道路上走下去。可以説,我回國後很多在藝術上、教學上的探索都是在踐行這一信條。 另外,我們上世紀的幾次重大的考古發現,如1972年,在湖南堆出的“馬王土漢墓”,1986年,發掘了“四川廣漢三星堆”,出土了大量不同於中原文明的青銅器,這些出土文物價值含量、藝術水準之高使我震驚;而我們藝術界對於這些重大發現的漠然態度更讓我震驚,我想沒有哪個民族會對自己國家如此重大的考古發現這樣的無動於衷。就拿西方的經驗來説,法國在 18世紀興起“新古典”主義運動,出現了諸如達維特、安格爾這樣的大畫家,在一定程度上就是受到了德國藝術史學者溫克爾曼的影響,他最重要的成就《古代藝術史》正是基於當時的考古發現寫成的關於古希臘藝術的專著。反觀我們,這些年來一直跟著西方人的思路跑,搞西方人搞過的現代主義,我們沒有靜下心來好好地研究我們自己的文化,也正是基於這個原因,我要堅持在這些考古發現中,在我們的文化遺産中找回我們的根基、找回我們民族文化、民族精神的母體。  《馬踏匈奴》,1981年 《馬踏匈奴》,1981年 |