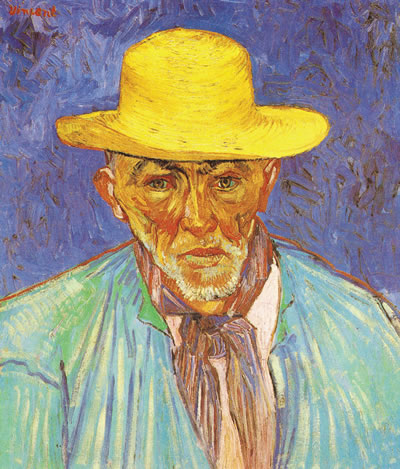

農民肖像,1888 年8 月,凡·高。 農民肖像,1888 年8 月,凡·高。  草地上的午餐,1862-1863 年,馬奈。 草地上的午餐,1862-1863 年,馬奈。 基於這個原因,有一些東西必須從凡·高作為一名歐洲畫家的稱謂中扣除。作為它第一個成員,凡·高屬於一個新的無政府歐洲,為了這樣的歐洲,他想要保留先前大師們的所有基本品質。這種願望使得這個無政府主義者相對於自己的意志變得高貴起來,並且使他位列想要保存先前所有大師秘訣的庫爾貝之前。儘管他的繪畫獲得了一種厚重的力量,這種力量迄今為止還不為其家鄉同僚的藝術所知,甚至當他的古怪打破了他那安靜的村莊所特有的習俗時,凡·高依然保留著荷蘭人的特質。在用色方面,他也是如此。他的作品並不適合於任意一家荷蘭畫廊,但過去的荷蘭人也不再適合於現代荷蘭的房子了。這些在沿海生活的人們所居住的花園房屋老早就已經熟悉了殖民地的快樂色彩了,而在他們的住處,凡·高的鮮明對比並沒有引起不適應的狀況發生。在他高尚的視野中也可以看到荷蘭人的特質,即使阿爾最強烈的想像躁動也只是指導他去描繪對其而言真實的東西。他有著健康的自然本能以及本民族所有的優良特性,但這一切卻存在於一種巨大的扭曲形式中。塞格斯(Seghers),這位17 世紀的銅版畫家,可能和文森特有一點精神層面的聯繫。在塞格斯的作品中,可以找到與凡·高的作品有著驚人的相似之處的因素,還有很多人也論證了他與凡·高的相似特性。後者吸收了通過勤勉努力而獲得的寶貴財富,這些財富正是由這個微不足道的荷蘭風景和肖像畫家用自己的想像力所收集的。當吸收他人的財富為自己所用時,文森特也成為另一種創新行為的大師。在這種成功的創新行為中,有一個因素只有另外一名超越了文森特和家鄉所有畫家的荷蘭大師所擁有。通過自己的戲劇能力,倫勃朗使荷蘭繪畫在世界上首屈一指,他將荷蘭繪畫的技術、嫺熟性和品味都提升到了更高和更廣的領域,吸引了所有人的心,甚至是那些既沒有美好的心靈,也沒有受過良好教育和品味不佳的人。他推動了荷蘭繪畫,使它成為一種發展的墨丘利神(眾神的信使),超越了國際和社會進步的邊界。凡·高也幾乎為印象畫派做了同樣的事情。凡·高奮鬥的力量當然不像倫勃朗所面臨的那樣有機,那樣極度的複雜,但它被印象派視為一種奇特的混合體,奇特到可以擊倒許多從專業角度看曾被視為《吃馬鈴薯的人》,以便集合起來所有那些構成法國藝術的力量。這幅畫中的人物實際上是他了解的一個農民家庭。無論他是否成功地使其得到擴展則是另外一個問題。凡·高的貢獻不是沒有資格和倫勃朗相媲美。但是這種多邊的混合體真的可以擴展麼?凡·高的行為也遠不及精神層面——這裡兩位荷蘭人之間的溝壑已經擴大到足以將他們分割為兩個世界——它也不是專有的個人成就。如果説倫勃朗是他所突破的圈子中的天才,凡·高就是試圖將這個圈子重新統一起來的思想的僕人。他從來都只把自己看做為他人所用的“車輛”。從凡·高的處事方式來看,我們傾向於視其為英雄行為。他英雄主義的最佳因素是希望自己所作的能夠産生一定的社會影響。印象派曾經獲得過任何社會認可麼?《草地上的午餐》(Le d jeuner sur l’ Herbe)或許就是朝著這個方向的一次努力,但至少是在庫爾貝的反應看來,這是一次反對一種階級的努力,例如中産階級,它從來沒有努力提出一個建設性的理念來代替其自身具有破壞性的攻擊。儘管有著杜米埃(Daumier)和庫爾貝,儘管是巴比松畫派靜默的反叛者,法國繪畫仍然保持在一個更高的水準上,並且不自覺地遵從了17世紀荷蘭一小部分中産階級本能的要求。法國繪畫公開于眾的相對較少,但卻不惜一切代價要到達敏銳和直覺的最高峰。直覺還沒有成為後來反對大眾傳統的武器,因為畫家的藝術目標仍佔據著統治地位。此時期莫奈和畢沙羅的革命遠遠比雷諾阿和塞尚的要徹底得多,後者仍以傳統感官至上,將自身限于一個畫家所能使用的方式中。莫奈和畢沙羅為更加明亮和歡快的大自然色彩而戰,這是一種或多或少受到科學學説支援的理論。真正的具有決定性、主觀性的因素越來越喪失其重要性。這種主觀性因素事實上正是莫奈和畢沙羅努力致力於改革的一部分。他們的藝術是為了藝術的藝術,或者説是為了天空的明亮和色彩。這樣的學説最終將是摧毀所有藝術的最佳方式。即使莫奈的作品,雖然包含著些許勇敢,但在一個非常滿足的業餘愛好者圈子前,也只不過可與一場大膽的表演相媲美。任何反對這種文化怪癖的戰爭似乎都只有通過對這種藝術的猛烈突破才有可能成功,而這個過程威脅到了19世紀每一個個體和有價值的事物。人們幾乎願意接受任何迷信,正如在藝術頂峰已經過去的荷蘭一樣。文森特離開巴黎後,我們可以看到獨立者激昂的運動中崩潰的前奏。 |