1929年,15歲的先生在張光宇、葉淺予主辦的《上海漫畫》上發表的第一幅漫畫《魔》,從此,便與張光宇、張正宇、葉淺予、華君武、魯少飛、丁聰、特偉等先生結下不解之緣。1932年“一二八”淞滬抗戰,先生抱著參軍抗日救亡的決心,偷偷從香港跑到上海。1934年,先生進入《小説》半月刊做編輯。總共十九期,先生畫了十六期的封面畫。這些新派仕女畫中瀰漫著一種説不清的老上海韻味,即使是今天來看,色彩與構圖都大膽新穎,視覺平面性非常強,線條流暢遒勁,有很強的畫面衝擊力。在1937年抗戰前,先生的大量漫畫作品見於上海的各種刊物,有諷刺漫畫,也有幽默畫。如借古諷今的《古史勾奇錄》,諷刺當時中美關係的《打破了階級的戀愛》《日寇入侵時期的上海租界》《一本正經的門衛與不正經的上司》《太平禦覽》《哲學家四題》……先生晚年出版《畫壇師友錄》,以優美的文筆樸實的記錄了他藝術與生活的心路歷程,這些寶貴的文字已成為研究20世紀中國文化藝術最為直觀與重要的史料。

我看到更多的是先生80年代以來的書畫創作。

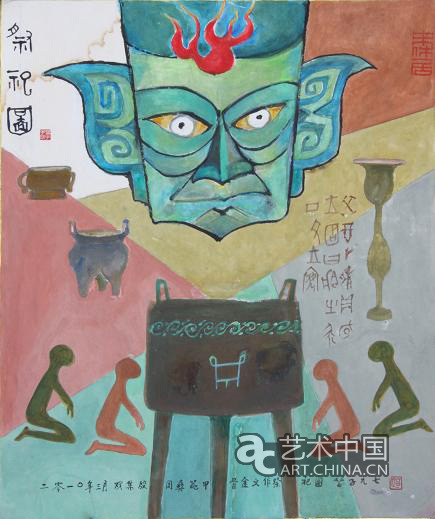

先生家的墻壁上挂著一幅“春蚓爬成字,秋油打入詩”的書法作品,是與啟功教授互開玩笑的一幅竹刻作品,先生在吸取鄧爾雅、伊秉綬等大家的基礎上,融合篆隸及繪畫的構成因素,線條酣暢渾厚、字形的結體開張雄健,章法跌宕有致。看起來好像一幅現代抽象作品。先生的另一幅書法作品《山高水深》更可以看著是現代的意象水墨畫,先生以飽滿的筆鋒落筆,線條粗細變化明顯,筆墨交錯,墨氣淋漓,其中,‘水’字劍拔弩張,取勢險峻,起著承上啟下的作用,整個作品寫得氣神完備,充分體現了先生任情恣性的性情。先生近幾年來還畫了一批可愛而有韻致的水墨作品,《報春》就是先生今年春節後在病室中完成的一幅小品,先生以拙直的筆法畫了一隻喜鵲立在一塊巨石上,旁邊伸出一株老梅,畫面洋溢著早春的氣息與希望,這正是先生對待生活的自我寫照。《祭祀圖》等四幅也是先生的一組近作,畫面以現代構成的手法,用甲骨文以後的古籀文象形文字符號,不僅反映了先生文字學研究的興趣,而且也是先生對於中國遠古文明的重新解讀。

先生的藝術給我最大的啟示是:傳統不是標本,對於今日,昨天是傳統,今天又將成為明日的傳統,而且每個人心中都有自己的傳統,只有站在當代,傳統才有了其存在的意義,現代形式中蘊含傳統精華,書法也是一門視覺圖像,畫面單純而不簡單,平面中有空間,空間裏有詩意的想像,永遠不重復自己,更不重復別人。由此我想到了先生的坎坷人生與風度,想到了鳳凰涅槃,浴火重生……但為什麼産生這樣的聯想?我自己也不明白。

我為先生做的另外的雜事,就是幫他查資料。

平日裏,哪怕寫一篇很短的稿子,先生總是要反覆修改,對於其中的每一個字、詞、典故的應用,稍有疑問的就要做成小卡片,吩咐我搜尋詳細的出處,而且是要尋找不同版本的資料進行比較。有時看一篇別人的文章,不管是有疑問的還是跟自己研究有關的資料,都會及時地抄在卡片上。常常讓我驚訝的是,許多生僻的句子、詩句與典故,先生一看就能夠告訴我去哪本書找哪一段。

先生從20世紀30年代就開始研究八大山人,現在能見到先生最早的一篇關於八大山人研究的文章《八大山人》,應該是發表于早期香港的《美術》雜誌,而其後先生的一部《八大山人年譜》,竟編寫了近三十餘年,一直在無休無止的補綴損缺,只要一看到可能與文章有關的資料,先生就會興奮地拿給我看,並且自言自語的説“好極了,好極了”,病床上的先生還筆不停綴,吩咐我搜尋各種地方史志,尋找八大山人生活的社會背景與生活歷程的蛛絲馬跡。其實,書稿幾經校訂、補充,已交付出版社,但還是常常囑我不斷地搜尋相關材料。