| 作者:馬俊

端午之前,兩場林風眠作品展同時在上海開幕。一場展覽在上海中國畫院開幕,另一場在土山灣美術館舉行。這多少是一個詭異的現象,而透過展覽“撞車”的表像,可以看到有關林風眠作品真偽的喧囂爭辯和利益博弈。

土山灣美術館的“柳和清藏林風眠作品展”學術主持之一謝春彥解釋了這兩場展覽之所以“撞車”的原委。土山灣美術館的這個展覽,原定是在上海中國畫院舉行的,而聯合主辦方當中,上海中國畫院、上海林風眠藝術研究協會本來都赫然在列。由於對這批藏品的真偽存在爭議,作為官方美術機構的上海中國畫院和上海林風眠藝術研究協會都退出了主辦行列。

上海中國畫院的謹慎,其來有自。前段時間,有關上海美術館所藏林風眠作品的真偽問題剛剛偃旗息鼓,現在突然又憑空出現了一位叫做柳和清的藏家,攜100多件林風眠作品殺入亂局,重新攪動塵埃。其間撲朔迷離,錯綜複雜。應該説,對作品真偽存在爭議的展覽採取回避態度,這是一種嚴謹的行為。

回頭來看,並不能否認一種可能,對於柳和清收藏的這100多件林風眠作品,無論所持觀點是真是偽,大多數人尚未一睹真跡,就已經先期捲入了爭辯的陣營之中,而其依據,除了道聽途説,就是自身所在的圈子使然。所以,在土山灣美術館略顯簡陋的展廳裏,首次公開展出的這些林風眠作品,就像是一批沒有預設立場的中立論據。它們當中很多作品的題材、氣息、技法,都迥異於慣常所見的林風眠作品。對所有參觀者來説,這就像一次對經驗的挑戰。而對各種真偽判斷來説,它們也像是潛在的嘲弄。

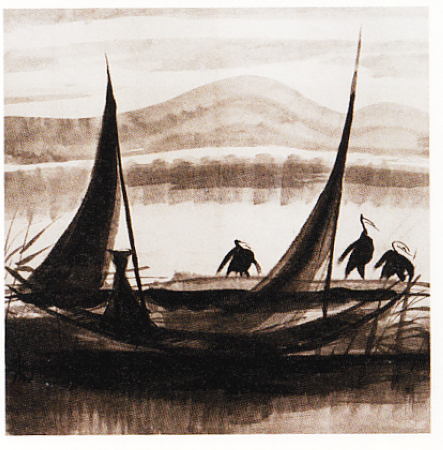

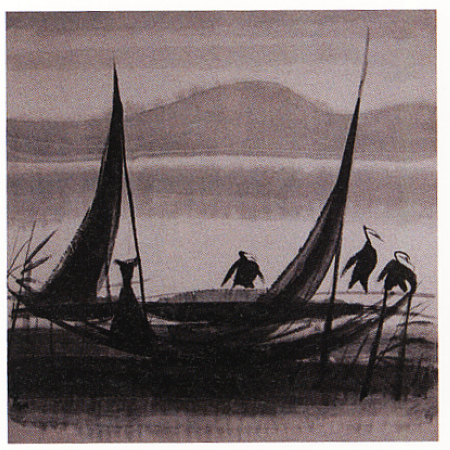

一些作品無論題材、構圖都驚人相似,如同孿生作品

一些作品無論題材、構圖都驚人相似,如同孿生作品

真偽定奪,誰的權力?

最先判斷柳和清收藏的這批作品為贗品的專家,是中國國家博物館館長助理陳履生。他在媒體上撰文表示,關於林風眠作品收藏及藝術市場交易的重要人物,現在有很多。有的在明處,有的在暗處,這一明一暗攪動了市場亂局。所謂“明的”,可能是一個人,但後面有可能是一個群體,這些人往往都會講述一個與藝術家有關的情節跌宕的故事。而柳和清收藏這批林風眠作品的經歷,用他的話説,就是這樣一個“故事”。

對這樣的質疑,謝春彥表示,自己“也不要聽故事”。並且,柳和清和林風眠數十年交往的故事,要編造起來頗有難度。從上世紀40年代末,柳和清與林風眠相識後,一直以購買作品的方式接濟其生活。因此,柳和清所藏作品,幾乎涵蓋了林風眠從上世紀30年代至60年代的所有藝術歷程。然而,“柳和清本人其實並不懂畫”,要他編造故事、制偽作品,不太可能。所以這些作品的真偽,還是要看作品本身。

沒有看過作品的專家,顯然沒有足夠的説服力。但判定柳和清這批藏品大部分為贗品、僅有八張真跡的上海林風眠藝術研究協會的專家,卻是仔細看過全部作品的。對此,謝春彥不以為然。他本人也是這個研究機構的成員,作為一個在各類學術研討活動中宣講林風眠藝術的專家,他自認比協會內的其他人更懂得林風眠,也更有資格判定真偽。於是,土山灣美術館的展覽開幕之後,在主題為“疑義相與析”的研討會上,謝春彥作出驚人舉動,他當場宣佈退出上海林風眠藝術研究協會,以表達對協會內專家草率判定的抗議。

那麼,到底誰有判定真偽的權力呢?在贗品充斥的書畫市場上,專家學者作為一個群體,早已經陷入了信用危機。每一個真偽亂局,每一次真偽鑒定,都伴隨著金錢交易的質疑和陰謀論的揣測。對此,美術界資深媒體人林明傑認為,這凸顯了一貫困擾書畫界的鑒定程式問題。並沒有權威的機構或者專家可以一言九鼎,判定真偽。因此,他認為不妨從書畫市場上去尋求經驗。畢竟買林風眠作品的風險極高,敢於真金白銀拿出來的買家,是比很多專家更有眼光的。

然而,市場能否成為檢驗真偽的旁證呢?藝術批評家劉傳銘卻有相反的意見。他計算了一下,齊白石以其旺盛的創作力,就算每天畫,了不得留存下來3萬張作品,但目前,藝術機構、收藏家、美術館和市場上的齊白石作品,加起來大約有35萬張。劉傳銘在上世紀80年代中期,曾經去幫黃胄做過文字工作。他説黃胄的全部作品他基本過了一遍,數下來也就5000張,現在市場上少説有5萬張。還有賴少奇,曾經當過賴少奇秘書的劉傳銘説,賴先生一生水墨畫作品總數不超過1500張,但是市場上現在至少有5000張。在他看來,市場本身就是真偽亂象的禍源,遑論真偽鑒別的佐證。

於是,書畫鑒定的尷尬無比真切地浮現了出來。既然專家判定和市場檢驗,都無法形成有效的標準,那麼在各執一詞的話語硝煙中,誰是真理誰是謬誤?對此,國家畫院理論部副主任梅墨生的看法很有代表性,藝術市場吊詭難言,這批東西的真偽,可能永遠都沒有斷論。但不管真偽,這些東西都有價值。

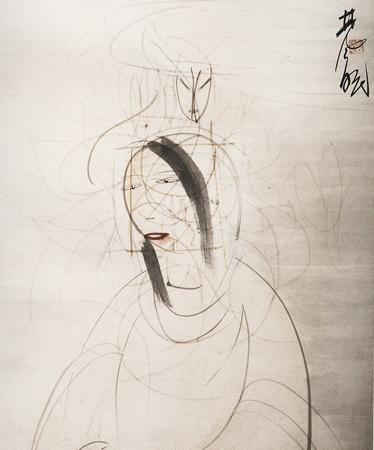

柳和清所藏林風眠作品,有一些看似未完成的草圖

柳和清所藏林風眠作品,有一些看似未完成的草圖

真偽之外,價值何在?

柳和清所藏的100多件林風眠作品,之所以引發軒然大波,很大程度上是因為它們不同於慣常所見的林風眠作品,甚至還有一些作品看似未完成的草圖。從常識來説,贗品只會去模倣大師成熟的作品,而倣造草圖,似乎是十分笨拙的。而且,其中還有一些作品無論題材、構圖都驚人相似,如同孿生作品。在一些專家看來,這正是這批藏品的價值所在。

藝術策展人陳龍認為,草稿一樣未完成的作品,它的價值不在於觀賞,而在於透露出林風眠的創作方式、思維特點,以及風格轉變的痕跡。而畫家、評論家盧輔聖則將林風眠那些高懸于美術館和拍賣行裏的作品稱為“大師的標準件”,柳和清所藏的這些看似粗糙的則是 “標準件背後的實驗性的作品”。恰恰是這些不成熟的東西,有的被林風眠日後自我否定了,有的是今後成就的低層級階梯。從學術研究的角度看,不成熟的這些東西,比以往展現於世的標準件,更有價值。

很少有人看到過林風眠作畫,吳冠中説林風眠作畫“就像母雞下蛋”,都是半夜一個人躲在家裏。而如果這批藏品確為真跡,那麼林風眠作畫的過程,就能從這些粗糙的草圖、重復繪畫的半成品中被“情景再現”。

在這個“情景再現”中,後人可以看到,林風眠是如何一遍一遍地畫著同樣的題材,怎樣探索著自我風格的轉變。或許,他希望後人看到的,只是美術館裏那些光彩照人的大師“標準件”,而身後之事不由己,歷史的厚幕被不經意揭開,天才的林風眠,獨坐案前、苦苦思索的身影,淒楚動人地浮現在後人面前。

或許,無論是柳和清藏品、還是上海美術館所藏林風眠作品,其真偽鑒定都不是最本質的問題。如果有一天,我們能以對待大師作品的那種熱忱,來對待大師的精神遺産,那麼,判定真偽的心態,或許會更平和更理性。

林風眠的悲涼

梅墨生是李可染的學生,按照輩分,應該是林風眠的徒孫。他很感慨地説起一件往事,李可染先生去世前一段時間,曾經去看林風眠的畫展,偌大展廳裏只有他們夫婦倆送的一個花籃。

今天,林風眠的作品在市場上被追捧,而對於林風眠的研究其實從來沒有大紅大紫過。哪怕林風眠的作品賣出再高的價格,展廳裏李可染夫婦那個孤零零的花籃,依然是對林風眠實際態度的寫照。

林風眠生前,有人問他,你當真是五歲就會畫《芥子園圖譜》?林風眠對此淡然一笑,回答説,五歲時,我還在河裏抓魚呢。哪會畫什麼。他們需要的時候,就會把你塑造成天才。

“其實林風眠的內心是十分悲涼的。”李苦禪弟子、畫家崔如琢看完這批新披露的作品後,對林風眠有了全新的看法。他表示,如果説,從前看到的林風眠作品,都是精品。那這次看到的,就是他的脈絡筋骨。那些作品中的悲涼,是能被感受到的。“無可奈何,而且有些畫看得出沒有心情作畫,很荒率。就是草草涂了幾筆,沒心情畫下去了。”

林風眠是令人敬仰的大師,而也許,他從來都沒有能夠掌握自己的命運。早年間,林風眠和徐悲鴻都在歐洲留學,回國後都致力於中國藝術的改造。但是他們的主張截然不同,最後也是命運迥異。未嘗不能説,中國藝術在這兩個人身上,出現了一個三岔道口。命運的扳道工,選擇了徐悲鴻。從此,不僅是這兩個人的命運,中國藝術的走向,也發生了根本的陡轉。

白樺用一篇冗長得近乎啰嗦的散文,回憶了自己在林風眠出獄後,冒昧去造訪的經歷。在這篇幾乎沒有任何情節、僅靠情緒推進的文章中,他寫了一個小故事:他有一個在外貿單位工作的朋友説,林這樣的畫,社會主義上層建築肯定是不喜歡的,不過可以賣出去掙點外匯,外國人喜歡這種怪畫。

“掙外匯的怪畫”,今天已經成為市場上炙手可熱的大師名作。在林風眠的身後,他成為被市場利用的資源,被各色人等消費的符號。大師身後成為符號並不鮮見,何況還是一位曾經被邊緣化的大師。他提出的“介紹西方藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術”的藝術主張,今天已經很少有人提及,而“仕女畫”則逐漸成為很多人對林風眠的全部認知。

|