事件概述

以輕柔細雨開場的今冬首場雪帶來了很多意外。從11月3日上午8時起,大雨自西向東開始“入侵”京城,西部地區下午開始轉雪,22時前後,城區及平原地區出現雨夾雪或雪,四五級的北風也隨之而來。30多個小時內,雨雪互轉,北京平均降水量超過58毫米,突破北京“冬半年”降水的歷史極值。就局部地區而言,延慶城區雪深47釐米,這是自1960年以來延慶曆史上最大的一場降雪。

北京政府應對得當,輿論肯定嘉許

1. 預警資訊及時播報,應急措施全面動員

市氣象部門從10月29日開始密切關注此次強冷空氣影響天氣過程,對天氣情況進行了實時更新播報。

這種跟進的資訊發佈,不僅體現了政府對事件的持續關注,更是通過預警資訊的反覆播報,有效地讓市民了解未來天氣狀況。無論從深度還是廣度上,都做到了有效而全面的覆蓋。

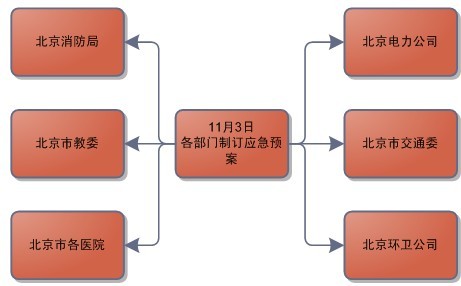

針對惡劣天氣的應對措施,是檢驗政府應急能力的主要評價標準。此次強冷空氣來襲,北京及周邊地區做到了各行各業總動員。此外,今年北京提早12天供暖,規定11月3日24時保證室溫達標。

在極端天氣下,再完美的應急預案也不可能包括所有的突發事件。應對應急預案之外的突發事件則成為檢驗有關部門能力的試金石。媒體這時會尤為關注此類非常規性事件。多名旅客在微網志上發佈求助資訊,很快這些資訊在微網志上便受到廣泛關注。

消防部門在特殊情況下,沒有拘泥于傳統的電話接警模式和封閉的操作流程,而是採取了微網志接警的舉措。這一資訊平臺的轉換,有效地與最大的自媒體——微網志平臺對接。不僅可以第一時間與被困人取得直接聯繫,又將透明、迅速、真實的營救流程公布於眾,免去了不同資訊平臺的資訊不對等與資訊傳達延遲等弊端,以自身的實際工作來應對輿論關注,達到了非常高的輿論評價。

2. 媒體輿論趨勢

經歷過“721”暴雨的洗禮,在極端天氣來臨時,輿論自然會將暴雨情境重新提出,並密切關注北京政府的此次應對。

北京政府曾在“721”暴雨後,受到了輿論的長時間批評,包括發佈預警、應急措施和突發事件處理上都不盡如人意。全社會對此事的反思也一直持續進行。作為前車之鑒,媒體分析主要由於人民對氣象普遍關注力度不夠,同時預警資訊發佈和建設受益範圍小,市民普遍不知道預警等級及其危害程度,才導致了嚴重後果。

相較於此次暴雪襲京,媒體對政府行為飽含肯定,認為北京政府從多方面吸取了“721”暴雨教訓,取得了實質性進步,如京華網發文《應對暴雪,北京從容多了》、《新京報》發文《準備充分,暴雪就不會給北京添亂》、《北京晚報》發文《風雪中他們馬不停蹄救援》等。由此可見,之前的輿論批評對北京政府積極合理應對極端天氣起了重要影響。同時也表明,媒體輿論並非只關注惡性事件給予“討伐”,在正面事件中,輿論更不吝惜讚美。

大動作下的“註腳”,正能量自傳遞

1. 雪中送飯,輿論自溫暖

受災最重的北京延慶大榆樹鎮為滯留在國道上的司機送去了熱乎乎的盒飯,接受援助者有些不敢相信。“雪中送飯”並不是應急機制的預設,輿論也有觀點表示,起初對於這種突如其來的援助,並不能完全相信是免費的、出於愛心的。儘管如此,“雪中送飯”仍足夠表彰社會的正能量在災情面前沒有缺席。在政府宏觀大動作面前,一個盒飯無法相提並論,但是這種以給政府行為加“註腳”的小動作,切實表示著正能量的傳遞。

《新京報》發評論文章分析,人與人之間的冷漠與不信任,到底是如何形成的;觀點中國評論員文章稱,完善救援方法是解決問題的根本;東方網評論文章則認為,“雪中送飯”要擺脫“雪中送騙”的陰影等。

綜合看來,輿論將問題分割的較為透徹,包括造成事件的原因、解決方法和政務期待、對社會互助與人際關係的思考等。輿論對正面事件的討論,免去了常規性的“討伐環節”,精力可以更集中于如何汲取事件之優,而達到自我提升的目的。所以,當輿論通過正面事件自我審視時,達到的效果通常會比“反思”要好。

2. 微網志上的每一個當事人

在“721”暴雨襲京時,微網志上民間自發的互助行動與資訊共用就發揮了重要作用,如市民自發組成“雙閃隊”去機場營救被困百姓等行動,至今仍被輿論頻頻提及讚揚。此次暴雪中,微網志上依舊充滿愛心,博友之間相互提醒出行注意安全、路況進行即時通報轉發,更是涌現了“舉牌哥”等形象鮮明的活雷鋒。

在新浪微網志的熱門話題中,“北京第一場雪”達到了540余萬的參與量,其中倡導最多的聲音是正能量充溢微網志,欣賞雪景不忘幫助他人,讓愛在大雪中凝聚力量。

@NovemScorpio:五點半出發機場,剛剛回來。路上真不好走,汽車開過,濺起來的不是雪水是雪冰泥。積雪很厚,出門時限在雪裏好在有物業四個小夥子給推了出來,回來時想説謝謝認不出人來了,都是一樣的衣服,大家鏟雪呢。

@貳老鐵:今天沒帶傘,出地鐵就發現大雨加大雪呀,幸好碰到好心人,呵呵,共撐一傘,謝謝好心人!

@那啥我睡著了:8:03~1.5度~雪下了一整晚~風刮斷了好多樹枝~但路面卻已經被清理的這麼乾淨~不知道你們幾點是起來工作的~謝謝你們~謝謝你們!謝謝你們!

自媒體時代每個在微網志上的人都是當事人和分享者。網友每轉發一條微網志,對該微網志就完成了一次“二次傳播”,當“二次傳播”逐漸變成“N次傳播”時,微網志上顯露出的正能量,會給傳播者帶來意想不到的驚嘆。

北京政府與輿論的“交響樂”

政府與輿論之間的“交響”長期存在。通常情況下,地方政府都會由於應對輿論不力而被反噬。但是,二者並非水火不容。正當的相互關係不僅能夠提升政府公信力,更有助於政務的健康發展。建立這一關係的重要步驟則是政府與輿論之間的三部曲:面對、接受和改變。

首先,在輿論對政府行為表示關注時,要廣開言路,坦誠面對輿論質疑,是良性建立關係的基礎;其次,能夠接受媒體輿論的批評意見,應是政府的義務和基本素質,在輿論自由發聲之後,政府需要反思批評意見,接受合理建議;最後,政府應針對輿論提出的問題自我修正。

從暴雪應對的措施和輿論反應來看,媒體一掃“721”暴雨的批評態勢,轉而都關注到了北京政府的進步。也證實了北京政府充分採納了上一次的輿論意見,完成了面對、接受和改變這三部曲。可見,當施政者吸取輿論內容及其帶來的意見後,輿論不會偏頗盲目批判,人民會看到政府的努力,會以正面的讚揚來作為事件尾聲。

輿情分析:為民著想,輿論走向的最佳指路牌

縱觀北京暴雪事件,因由各個公共部門處理應急預案得力,城市設施能夠井然有序地運作,一個成功的應對極端天氣措施,同樣不應在資訊傳遞上失效。北京市的這次極端天氣應對,真正達到了“內外兼修”。城市的運作與人體構造存在相通之處,外在關節肌肉發達,就是城市的配套機制有效跟進,內部血液流動通暢,就是資訊傳遞無阻,唯有兩者統一配合,一個機體才得以高效健康地運作。

面對瞬息萬變的突發事件,伴隨錯綜複雜的輿論走向,太多的反例告訴我們如何做是與民意背道而馳。資訊封鎖,在輿論倒逼下如同擠牙膏般地“吐露”真相,在一次次追問下暴露現實,最終就地正法成了危機公關反面案例的必經步驟。

在突發危機面前,此次北京及周邊地區的應對是一次成功的輿情教學片,從災前全面預警,到災中妥善應對,再到突發事件處理得當,同時也有民間正能量的積極影響。對應的輿情評價也一路走高,得到了媒體的廣泛好評。這也正是遵循了反應迅速、資訊公開、責任明確這些公共單位應具有的最基本素質。

由此可以看出,引導輿論走向利我局勢的,不是強制的言論和單方面資訊灌輸,最讓輿論聽話的指路牌是自身的合理行為。合理並不難定義,為人民著想,即可。 |