事件概述

4月9日,《經濟觀察報》調查新聞部記者朱文強稱:央視一哥們説,以後別吃果凍和酸奶,問為啥,他比喻説,哪天你扔了雙破皮鞋,轉眼就進你們肚子了,這才是今年315晚會重頭,可惜沒播。同日,央視節目主持人趙普發表微網志稱:轉發來自調查記者的短信。同志們:不要再吃老酸奶(固體形態)和果凍,尤其是孩子,內幕很可怕,不細説。隨後網友驚愕,紛紛轉發,焦點直指這些食品中使用的添加劑明膠。次日淩晨,趙普的這一微網志被轉發近13萬次後被刪除。

針對傳言,央視315晚會組知情人表示,本屆315晚會的記者並未做過有關明膠的調查,也就更無所謂“臨時斃稿”了。果凍協會發聲明:果凍使用卡拉膠 不使用明膠。中國乳製品工業協會稱:主流品牌老酸奶不會添加工業明膠。

“皮鞋老酸奶”風波還未平息,另一則關於工業明膠的重磅消息被曝出。4月15日,中央電視臺《每週品質報告》曝光13種藥用鉻超標膠囊藥物,其成分含有不可食用的工業明膠。新聞一經播出,有市民在閱讀不合格藥品清單時驚呼“竟然都是常用藥”!

國家食品藥品監管局發出緊急通知,要求對媒體報道的13個鉻超標産品暫停銷售和使用。“涉毒”的9家藥企中,既有企業為自己辯護,也有企業保持沉默,只有修正一家企業為事件向消費者公開道歉。

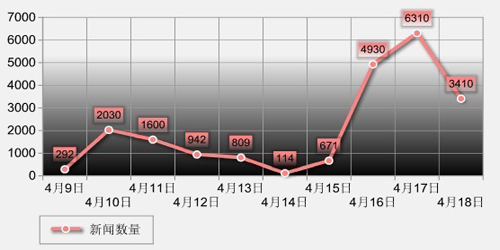

一波未平一波又起,輿論態勢愈發不可控

工業明膠新聞關注趨勢圖

兩則關於工業明膠的事件均起于央視,一個出自媒體人的微網志,一個則出自央視的權威欄目《每週品質報告》。微網志提到沒在315晚會播出的工業明膠,央視在415的時候曝光。兩則消息有相關性,同時也顯示出明顯的區別。

兩個事件是輿論的連鎖反應。雖然央視315晚會節目組的工作人員否認調查破皮鞋“老酸奶”,但是多位資深媒體人的爆料,還是足以影響公眾的判斷。當“老酸奶”和“破皮鞋”的關係還模棱兩可時,央視的曝光相當於重磅炸彈,把即將不了了之的涉及工業明膠的安全事件重新推到輿論制高點。有媒體稱毒膠囊的出現掩護了老酸奶的撤退。一雙破皮鞋,從食品安全領域行走到醫藥安全領域,踐踏著公眾對社會生産的信任。

“毒膠囊”與“老酸奶”讓公眾深入了解了工業明膠這種添加劑。而從傳播角度分析,“毒膠囊”事件的輿論關注度遠遠高於“老酸奶”事件。由於食品安全事件頻發,破鞋老酸奶的震撼度遠遠不及當年的三聚氰胺,公眾對於此類事件已有抵抗力。隨後由於多個協會辟謠,並且無具體責任方,因此關注熱度沒有延續。而“毒膠囊”屬於對人體健康有直接作用的醫藥領域。治病救人的藥品突然變成了“毒藥”,這給公眾帶來的震撼是極大的。同樣,我們可以看到新聞出處的權威性和報道深度直接影響到關注度。口耳相傳然後東拼西湊的資訊不及央視的深度報道更具有説服力。

值得注意的是趙普的相關微網志被轉發近13萬次後被刪除。媒體評論中有一種聲音提醒公眾人物更要慎用“話語權”:公眾人物雖然初衷是對民眾善意的提醒,但是還要建立在對自己的發言確信並且堅持負責的基礎上。

這一次工業明膠事件,監管又一次輸給了媒體。觀點中國評論中指出:“每每都是“媒體曝”,然後執法部門才後知後覺地跟進,監管執法屢屢落後媒體監督半拍甚至一拍。”這已經成為食品安全領域的普遍現象。

偷雞不成反蝕米,企業公關顯疲軟

由於三大行業協會齊聲否認國內果凍老酸奶使用工業明膠,除了引發討論的微網志並無其他佐證,加上無確切的相關企業和責任方,因此“老酸奶”事件只引發了公眾恐慌和短期內老酸奶和果凍的銷量下滑,並無其他直接影響。

而“毒膠囊”事件中,央視列出9家藥企的13種工業明膠膠囊均有證據。在記者採訪河北衡水阜城縣時,一官員竟還不忘大談功績,回避問題,而另一家明膠企業在執法人員準備調查之前,縱火銷毀了證據。涉事的9家藥企除了丹東市通遠藥業和通化頤生藥業宣佈召回被曝光批次的藥品外,其餘企業反應遲緩,均無動作,更無一家道歉。修正藥業還回應稱,其生産的膠囊完全合格,並將委託第三方進行檢測。

在央視的有備而來和輿論的重拳阻擊下,企業應對顯得蒼白無力,公關疲軟幾近全無。在出事後,不在第一時間否認,即表示默認;無法出示檢測報告,即表示不可信;不召回也不道歉,即表示不負責;縱火燒廠,大談功績,即表示心虛。

醫藥企業除了要有商德,更要講良心。用工業明膠做膠囊,藥品不治病反害人,相關藥企已經喪失了的最基本的道德底線。涉事企業本是為了降低生産成本,賺取最多的利潤而使用工業明膠,如今卻因為“小利”而股價大跌,不僅失了錢財,也失了藥業賴以生存的公眾信任,更失了良心,真的是“偷雞不成反蝕米”。

監管無一例外地遲到,公眾信任何處安放

當所有食品安全事件的相關媒體評論和輿論譴責最終都指向“監管不力”的時候,質監部門能做的,是否只是亡羊補牢?

為保證藥品品質,我國頒布的相關文件有《藥品管理法》《藥品生産品質管理規範》《藥品經營品質管理規範》《藥品生産監督管理辦法》等,但眾多標準和規範在膠囊鉻超標的事實面前,顯得異常薄弱,失去了他們本該有的權威。

當“毒膠囊”事件發生後,我們發現在2010年之前,《中國藥典》一直未對藥用膠囊的鉻含量作出限定,所以在此之前生産的藥用膠囊中重金屬鉻含量超標與否,始終處於監管技術標準的盲區。而此次送檢的部分藥品批次不適用於新國標。新國標推行兩年之後,卻依然有超標藥品在市面出售,值得追問。聯想到近期多起食品安全事件追問到標準的時候,經常出現的答案是符合“中國國情”,但是低於“國際標準”。這不得不讓公眾對“國標”産生強烈的不信任。

公眾的質疑不無道理。有媒體評論一語中的:監管部門與媒體相比有著資訊、技術、知識、職能等多種優勢。連作為局外人的記者都能“識得廬山真面目”,“身在此山中”的監管部門情何以堪,究竟是渾然不覺,還是裝聾作啞。

如果説國標的制定速度總是趕不上違法企業鑽空子的速度,如果質監部門總是無一例外地姍姍來遲,那麼監管不只是“無力”,而會被認為是形同虛設。

明膠易躲,暗傷難當

衛生部長陳竺回應毒膠囊事件時稱:對我們的藥品,對企業家的誠信,對醫藥衛生事業還是要有信心,有責任的企業家科學家一定我們國家醫藥行業的主流。

然而輿論卻整齊劃一地呈現出一種聲音——不信任。當老酸奶機開始暢銷,當各種檢驗攻略開始在網路上風靡,當公眾發明出“饅頭法”“生吞法”來吃膠囊時,我們看到的是人們因為擔心而選擇躲避,如此又何談信任呢?

工業明膠容易躲,但是有多少超標的工業添加劑還會在勾兌後送到我們的嘴裏?人們對企業和監管的不信任已經形成暗傷,恐怕不易癒合。 |