日前,北京市公安機關對在網上編造謠言者依法予以拘留,對在網上傳播相關謠言的其他人員進行了教育訓誡;國家網際網路信息辦公室對一批傳播謠言的網際網路站依法進行了查處。

4月8日,中國網際網路協會向全國網際網路業界發出倡議:抵制網路謠言,營造健康文明的網路環境。倡議書包括:樹立法律意識、增強社會責任感、履行媒體職責、建立、健全網站內部管理制度,做好保護網民個人資訊安全工作、設置聽取網民意見的暢通渠道等八項內容。

謠言滿布網路,人人都是受害者也是傳播者

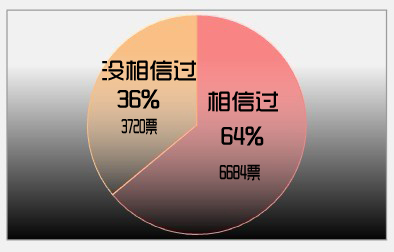

你是否相信過網上謠言?

你是否相信過網上謠言?

數據來源:環球網調查

根據環球網關於網路謠言的調查數據顯示,在超過1萬人參與的投票當中,有64%的人表示相信過網路謠言,36%的人認為自己沒相信過網路謠言。

相信過的網民中,一部分表示因為看不清事實真相,所以在網上遇到新奇的説法就會相信;一部分是抱著無風不起浪,寧可信其有的心態,錯把謠言當真相;還有一部分質疑正規媒體的公信力,更願意相信自媒體上看到的。

表示沒相信過網路謠言的網民,一部分認為網路上的東西,有的真假難分,判斷前要斟酌;一部分認為清者自清,濁者自濁,真相才是最終的結果;另一部分是相信自己的判斷力。

需要注意的是,很多網路謠言沒有經過官方辟謠,或者即使辟謠網民還是當做真相來相信。因此,表示“沒相信過”的調查結果可能大於真實數據。

隨著微網志等網路新媒體的發展,人們感受到了前所未有的資訊便利。然而當謠言滿布網路時,受眾就是受害者,而且極有可能在沒有辨別真偽的情況下被利用,成為謠言傳播者。

謠言不是言論自由,清者自清成本大

言論自由作為公民的基本政治權利之一,世界各國憲法大都予以明文規定。據統計,每天人們通過論壇、微網志等渠道發表的言論達300多萬條,超過66%的中國網民經常在網上發表言論,就各種話題進行討論,充分表達思想觀點和利益訴求。

中國的言論自由隨著社會的進步和網路的發展越來越開放,傳播速度加快、傳播範圍也越來越廣。然而,言論自由的本質是在有序、合法的前提下通過語言表達意見和見解。並不是有些人認為的,可以不負責任的任意表達,把個人觀點當成事實真相。

正是由於一些人無法辨別言論自由的真正含義,才會出現了網路謠言四起的狀況。把言論自由當成藉口和擋箭牌,來對他人進行人身攻擊、製造謠言、散佈非法資訊,這樣的行為已經超出了憲法規定的範圍,歪曲了言論自由的意義。

溫總理就曾在今年兩會閉幕後答中外記者問時,對於網友“拍磚”的問題回答説:“在我擔任總理期間,確實謠諑不斷,我雖然不為所動,但是心裏也不免感到有些痛苦。這種痛苦不是信而見疑、忠而被謗的痛苦,而是我獨立的人格不為人們所理解,我對社會感到有點憂慮。我將堅持人言不足恤的勇氣,義無反顧地繼續奮鬥。”

謠言是經不起推敲的,真相最終會水落石出。然而清者自清的成本卻是非常大的。謠言不僅傷害了受害者的感情,同時利用網民進行傳播,損害了網站的信譽,甚至影響了政府和媒體的公信力。謠言能夠澄清,但是信任感修復卻很難。

擔責是第一步,配合治理是關鍵步

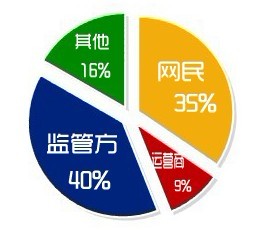

“網路謠言”泛起 該由哪些方負責?

數據來源:新浪微網志投票

“網路謠言”泛起 該由哪些方負責?

數據來源:新浪微網志投票

調查顯示,公眾認為“網路謠言”泛起,責任主要該由監管方和網民承擔,運營商也有部分責任。

網路謠言的發生和傳播,造謠者、網民、網站、監管都有責任,然而網路謠言的治理,各方必須通力配合才能完成。

第一, 網民“自律”。如今網路資訊鋪天蓋地,比起相信媒體的報道,網民更願意通過自己的搜索來得到希望看到的資訊,卻缺乏去偽存真的能力。由於人們對資訊的渴望心理,“轉發”、“引用”後,資訊被無限放大。網民自然不希望被謠言蒙蔽,因此,網民對待未經證實的網路言論需要更加理性和客觀,提升對虛假資訊的判斷力和辨別力,讓謠言止于智者。

第二, 監管“發力”。網路監管並非與言論自由相對,而是為言論創造一個健康的環境。及時把非法和不良資訊扼殺,是監管部門應盡的義務。

第三, 網站和媒體“擔責”。 網站和媒體要有社會責任感,不能為了炒作和賺取眼球而忽略對發佈資訊的把握,造成嚴重的輿論影響。事實證明,謠言頻出的網站,不僅失去了口碑,甚至需要承擔法律責任。因此,網路運營商需要從技術和管理雙方面清除網路謠言。

第四, 重視“辟謠”。謠言的傳播速度快範圍廣,尤其在自媒體上,幾經轉發便成了“真實”。反觀辟謠的消息,關心的人甚少,甚至有些事件經過辟謠後,網民還是認為謠言是真的,因此,辟謠需要被重視。首先速度要快。危機公關的首要原則就是“速度第一”,謠言像病毒一樣,以裂變方式高速傳播。而這時候,可靠的消息往往不多,社會上充斥著謠言和猜測。此時辟謠往往會收到較好的效果。然後要重視媒體溝通,當謠言傳播開的時候,一紙聲明是無法力挽狂瀾的,重視媒體溝通才能扭轉輿論態勢,把真相傳播開,避免不必要的損失。

用法律解決才是眾望所歸

美國最近發佈報告稱,“數字世界將不再是一個沒有法律約束的疆域”,日本也擬立法制止網路傳謠。可見加強網際網路監管,目前已成為國際社會的共識。

在我國,關於網際網路行為的法律約束具有相當大的滯後性,正是這種滯後為謠言滋生提供了環境。填補規範網際網路行為法律的“空白”已經迫在眉睫。謠言百害而無一利,需要保持“嚴打”的姿態,制定清晰的違法界限,提高違法成本。用法律解決謠言的治理問題才是眾望所歸。

|