“一帶一路”的合理、合法到合目的性何在?

另一個困惑來自理論上。西方人在聽完筆者的演講後,常提出“你能不能用通俗的理論説清楚?”“道”他們聽不懂,例如用經濟發展理論、地緣政治理論、國際關係理論等。但是,中國任何一種理論都沒有辦法表達“一帶一路”。如果要有,一定是大理論,是什麼呢?

我們提到“一帶一路”,首先有時間的維度,是基於 2 000 多年的“絲綢之路”的復興,這帶來了一定的合理性。其次,從空間角度來講,我們強調共商共建共用並非推翻原有的國際架構、國際安排和國際秩序,這是有合法性。那麼,能不能有康得所説的合目的性呢?因為就自身來説,“一帶一路”講求和平、包容、普惠和均衡,但是事實上能做到嗎?這是善於理性思辨的西方人一直考究中國的,即“你説得好聽,你能辦到嗎”?如果我們不能讓人家信服,説理的透徹性就不夠。

跨學科的包容體系:人類命運的相通

東西方徹底打通之後,今天我們生活在一個地球村裏面,我們要跳出近代以來西方給我們留下來的細分科學,包括:知識架構、思維方式以及理論體系。事物本身是非常綜合一體的,原來的細分化的西方理論很難解釋多學科、跨學科的“一帶一路”。

《三國演義》第一句話是“話説天下大勢,分久必合,合久必分”,所謂的民族國家,威斯特伐利亞體系將國家越分越細,“一戰”前夕才 40—50 個國家,“二戰”時 60 多個國家,到今天 200 多個國家。2016 年,筆者去參加慕尼黑安全會議,會議主席説了一句話:“在歐洲只有兩類國家,一類是小國,另外一類是還沒有認識到自己是小國的國家。”德國輿論説,中國開了一個 9 000 萬人的大公司,帶動 14 億人民全面奔小康,現在還帶動 44 億人民搞“一帶一路”。跨國公司在跨越國界,到了競爭和創新的階段,必須要合,就遇到了弊端。因此,在歐洲,最歡迎“一帶一路”的就是中東歐的小國,例如拉脫維亞,它太小了,必須要實現互聯互通。反過來講,今天中國能夠搞“一帶一路”,首先感謝秦始皇——從西元前 221 年,“書同文,車同軌”,大一統一直到今天。筆者在布魯塞爾工作期間,與歐洲議會的議員德瓦交流,他認為歐洲一體化歷經 60 多年,實際上還不如秦始皇的功績,歐盟內部至今有 28 個成員國,有 24 種國家級的工作語言,書不同文,車不同軌,而且現在到英國還要換方向盤等,非常麻煩。

再從歷史上來看,葡萄牙和西班牙,大航海時代第一和第二個崛起的大國,它們把地球分為東半球和西半球。輪到荷蘭崛起時,它想:葡西兩國把地球瓜分光了,我怎麼辦?因此 16 世紀荷蘭出了一個著名思想家格勞秀斯,他認為西葡分的是陸地,而海洋是公共的,所以提出《國際海洋法》,促成荷蘭成為“海開工車夫”,17 世紀的世界就是荷蘭的世紀。但是他沒有直接挑戰陸上理論,而是提出更新的理論。這對我們有什麼啟發呢?我們提出“一帶一路”,是在挑戰西方的秩序嗎?我們的理論依據就是:這個世界本來是通的,這個“通”就是命運相通,即人類命運共同體。

超越“線性趕超”“工業化必經階段”等現有思維

用“人類命運共同體”可以解釋一些困惑。

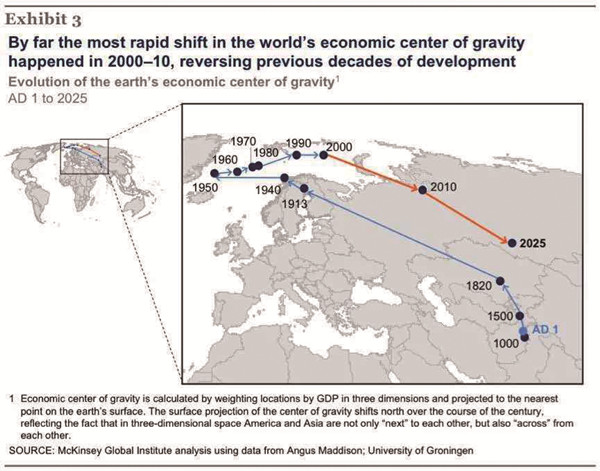

麥肯錫 2015 年發佈報告(圖1)説,世界經濟中心從東方不斷轉移到西方,第一轉捩點是 1735 年,雍正駕崩後乾隆繼位,東方轉向西方;“一戰”“二戰”後,從歐洲又轉移到美國;而 2001 年到 2025 年,西方人預測,中國把 1 000 年世界經濟中心轉移的勢頭掰回來了。2001 年中國加入世貿組織,全面擁抱全球化,而 2025 年被預測經濟總量將超過美國。按趕超理論,今天中國的 GDP 是美國的 70%,而每人平均 GDP 只有美國的 1/7,以此速度趕超,怎麼不讓美國人害怕?但是現在問題來了,如果全球化本身就面臨“逆全球化”,世界本身在顯示不確定性,簡單的“線性趕超”邏輯是否要遭遇混沌的不確定考驗了?

人類歷史的分水嶺即將來臨。麥肯錫公司的世界經濟長週期預測:“世界經濟中心千年後回歸東方”。

圖 1 世界經濟長週期

該模型指出,宋朝以後,世界經濟中心從中國移至歐洲,後來又移到美國,2025 年回歸中國,可謂世界歸位。世界經濟中心東移最快的時期就是剛剛過去的2000—2010 年。人類在 2000—2025 年將邁出了過去近一個世紀(1820—1913年)的步伐。