“要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來,從政策和輿論上鼓勵支援民營經濟和民營企業發展壯大。”

支援民營經濟的話年年都説,但像近期中央經濟工作會議這樣直面疑慮,給人的印象特別深刻。

不久前,在民營經濟大省浙江,省委書記易煉紅在杭州調研並召開企業家座談會,強調真正把企業家當自己人,在情感上做到真心,在交往上做到公心,在制度上做到安心。

事實上,此次浙江省人代會上,也有一項重要議程——審議《浙江省促進中小微企業發展條例(草案)》。這正是浙江進一步優化營商環境、拓展中小微企業發展空間之舉。

盯住一個“法”字,為民營經濟鍛造穩定之“錨”,浙江在立法等深層次制度建設上,有哪些經驗做法?面對複雜環境,企業家有哪些呼聲和期盼,浙江如何進一步完善制度、強化執法、規範監督,讓企業創業有信心、投資能放心、發展更安心?

(一)

浙江民營經濟為何強?

“很多人説因為浙江人厲害。那為何改革開放前沒那麼明顯?這説明人有舞臺才能創造事業。改革開放為人的發展提供可能,與之相應的法制建設和營商環境,為幹事創業提供根本保障,將‘可能’變為‘現實’。”財經學者、澎湃新聞副總編輯胡宏偉認為。

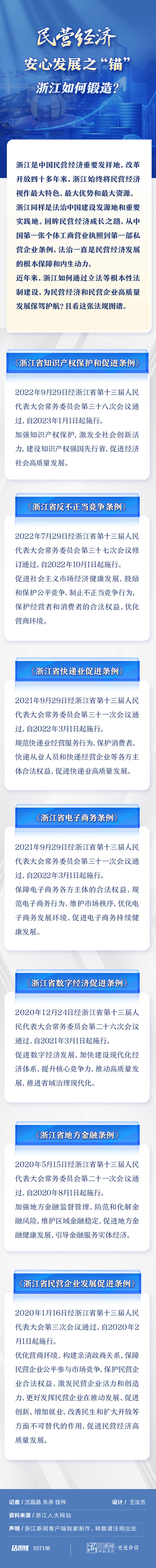

梳理近年來頒布的相關法律條例,不難看出浙江從制度上支援民營經濟的創新實踐,一直走在全國前列。

比如,2020年1月14日,浙江省十三屆人大三次會議通過《浙江省民營企業發展促進條例》。這是全國首部省級層面促進民營企業發展的地方性法規。

為何要立?因為民企發展有難點有痛點,在市場準入、要素使用、融資促進等方面待遇不平等。浙江先行一步、探索立法,變政策推動為依法保障,為民營經濟發展保駕護航。

人們常説,制度最能管根本。只要找準了要害,立一個,就能解決一類問題,就能開創一個新局面。

全國民營經濟先發地台州,民企佔比達99.5%。2020年當地開全國之先河,頒布實施《台州市企業信用促進條例》,以法規形式固化惠企政策、激勵政策,引導民營企業走誠信發展之路。成效很明顯,2021年,台州成功創建全國社會信用體系建設示範區。

結合當地特色和發展實際,溫州率全國之先,制定實施《溫州市“兩個健康”先行區建設促進條例》,用制度鞏固破解民企經營模式創新與産業升級、技術變革等現實問題的經驗,為全國提供借鑒。

據不完全統計,2020年以來,浙江審議通過10余部與民營經濟相關的地方性法規,包括《浙江省快遞業促進條例》《浙江電子商務條例》等,構成了一套較為完備的法律體系,破解了民營經濟高品質發展空間在哪、如何公平競爭等一系列問題。

回過頭看,浙江為何能用立法等制度建設破解問題,背後又是何種理念?

歸根到底,浙江作為民營經濟先發地,很多問題有長期性,從制度上、全局上進行破解,這是現實需求;市場經濟本質上是法治經濟,改革開放以來浙江不斷優化營商環境,公正、公平、公開、透明的法治理念深入人心,因而也能率先開展立法、執法等方面改革探索,這是社會經濟發展的必然。

民營經濟高品質發展,離不開好的土壤。而法治,正是這片“沃土”的根本保障。

(二)

不可否認,眼下仍有不少企業不放心、不安心。開元旅業集團有限公司創始人陳妙林坦言,近一個時期,民營企業的信心指數較為低迷,很多企業家不敢投資。

在浙江省政府諮詢委員會副主任、浙江大學民營經濟研究中心理事長史晉川看來,目前無論從憲法層面,還是各地、各個政府部門層面,頒布的保護民營企業的法律法規及政策條款已經不少了,但企業仍然缺少相應預期,最核心的一個問題是寫在紙上的條文,離落到實處還有差距。他認為,政府部門應當思考,在社會經濟運作實踐中,對民企保護是否不打折扣,有沒有真正貫徹落實法律法規。

事實上,盯住“法”字做文章,浙江不僅強調為民營經濟立法,還強調執法、司法、守法等重要環節。從“法制”到“法治”,這是一套全過程、全鏈條體系。

比如,浙江創新設立杭州、溫州破産法庭,總結推廣企業破産“一件事”改革,到目前審結破産案件1.6萬件, 盤活51.88萬畝土地,將法規制度落到實處之時,有力促進了民營經濟騰籠換鳥、轉型升級。

但發展是一個連續過程,伴隨環境和形勢變化,自然會産生新問題,浙江作為民營經濟先發地,一些問題也較早發生。此外,從法規頒布,到落地實施,再到發揮實效,中間確實還有不少坎。

第一道坎,是配套政策。以《浙江省民營企業發展促進條例》為例,法律條文是指導性的,要在市場準入、要素使用等方面賦予民企平等待遇,還需建立一套政策體系。為此,2020年開始,浙江省經信廳、浙江銀保監局等部門牽頭,制定27項重點條款配套政策,包括完善民營企業幫扶紓困和風險應對機制、建立健全智慧財産權保護協作機制等。

這一過程中,民營企業最怕什麼?

政策不穩定。陳妙林坦言,當前有的政策不是想好了再幹,而是幹了再想,有的政策不能持之以恒,換一個領導換一套打法,政策多變就容易打擊企業信心,創新創業積極性也會因此降低。

政策不精準。中基寧波集團股份有限公司董事長周巨樂説,這兩年,中小外貿企業日子不好過,政府出了很多幫扶機制、紓困政策,但有的政策像“天女散花”,錢用出去了,企業獲得感並不強。

第二道坎,是執行落實。浙江省法學會首席法律諮詢專家、浙江大學智慧財産權與競爭法研究中心主任李永明教授觀察到,在智慧財産權保護方面,浙江很多做法走在全國前列,去年還出臺了《浙江省智慧財産權保護和促進條例》。但不少企業在創新投入上依然存在顧慮,一方面是智慧財産權維權成本高、週期長,另一方面一些地方存在行政保護現象,如案件處理中的地方保護主義、非法律因素干擾等。

把民企擋在“場外”的“玻璃門”“彈簧門”現象,也時有耳聞。一家物業企業就有切身體會,此前他們參與某鄉鎮的環衛保潔項目招投標,在人員管理、業務處理方面有優勢,最終卻因當地要扶持強村公司發展,淪為“陪跑”。

當前,浙江正奮力推動“兩個先行”,民營經濟是重要支撐。直面企業家訴求,浙江怎麼做?

(三)

中央經濟工作會議釋放的信號十分明確,支援民營經濟發展,要在制度、法律、政策、輿論上多措並舉。

針對浙江民營經濟發展過程中遇到的問題,企業家、經濟和法律領域專家怎麼看、有何建議?

制度是否有完善空間?

從民營經濟在溫臺地區興起、成長的歷史經驗出發,胡宏偉認為,浙江作為民營經濟強省,應進一步完善産權保護等基礎性制度,在執法司法、監管審查中賦予民營企業平等保護機制,全面依法保護民企各類産權和企業家權益。

政策能否更穩定有效?

“民營企業最怕原來給的政策突然不給了,銀行原先答應的授信突然抽走了。政策供給應該有延續性,各項法律制度應當穩定連續。”省人大代表、農業銀行浙江省分行黨委書記、行長王全剛認為。

每日互動創始人方毅把中國經濟比作人的健康,認為2023年相當於陽康後恢復期,讓民營企業安心發展,“穩定健康的機制”和“包容審慎的態度”缺一不可,“一些處罰機制應適度,如果本身業務可以持續,應儘量保住企業生存的根基,不能一棍子打死。”

執法水準如何再提升?

省檢察院第四檢察部副主任趙寶琦認為,加大對民營經濟的司法保護力度,一方面應注意加強相應司法制度供給,另一方面應注重創新、落實具體司法舉措,如深化涉案企業合規工作以及開展涉民營企業刑事訴訟‘挂案’清理專項行動等,不斷增強民營企業,民營企業家的司法獲得感。

此外,針對“玻璃門”“彈簧門”現象,專家認為,應當進一步理清政府和市場邊界,嚴格規範行政行為。

盯住一個“法”字,把文章做足做透,讓企業家吃下定心丸,他們才敢專心主業、放手弄潮。這一點上,浙江當有更大作為,也能大有作為。

來源:浙江新聞客戶端 | 撰稿:沈晶晶 朱承 錢祎 設計 王汝吉 | 責編:俞舒珺 審核:張淵

![]() 新聞投稿:184042016@qq.com 新聞熱線:13157110107

新聞投稿:184042016@qq.com 新聞熱線:13157110107